El estómago de los niños rugía con una furia silenciosa, un lamento sordo que se colaba entre las paredes desvencijadas de aquel pequeño apartamento. Era un sonido que el padre conocía demasiado bien, uno que le atravesaba el pecho más que cualquier cuchilla, más que cualquier golpe recibido en los años pasados. Miró a sus hijos, a la pequeña Sofía de siete años y a Tomás, su hermano mayor por apenas un año. Sus caritas estaban pálidas y sus ojos, grandes y oscuros, parecían buscar respuestas en él, como si él tuviera el poder de cambiar la realidad con solo desearlo. Los abrazó contra su pecho, intentando transmitirles un calor que no podía darles con la comida.

—Voy a conseguir comida —dijo, con una firmeza que no sentía, luchando por ocultar la desesperación que le apretaba el alma—. No se preocupen, voy a arreglármelas.

Sus hijos asintieron en silencio, confiando en él. No sabían de la magnitud de la crisis, ni del vacío que se había instalado en la casa desde la muerte de su madre. Para ellos, su padre era un héroe, un hombre fuerte que podía vencer cualquier obstáculo. Él, en cambio, sentía que el peso del mundo le caía sobre los hombros cada vez que veía la alacena vacía o contaba las monedas en la mesa de la cocina.

Se levantó, se puso la chaqueta gastada y salió al frío de la noche. Las calles estaban desiertas; el invierno había llegado temprano ese año y la ciudad parecía más inhóspita que nunca. Caminó rápido, con las manos en los bolsillos, esquivando charcos y recordando tiempos mejores, cuando su esposa aún vivía y la casa estaba llena de risas y aromas de pan recién horneado.

El gimnasio estaba a unas cuadras de distancia, en un barrio donde el asfalto estaba roto y las luces parpadeaban como luciérnagas moribundas. Allí, entre el olor a sudor y linimento, encontró a su viejo amigo, el “Negro” Vargas, un hombre de piel curtida por los combates y la vida. Vargas estaba sentado en una banca, vendándose las manos antes de entrenar a un grupo de jóvenes boxeadores.

—Necesito dinero —dijo el padre, sin rodeos.

Vargas lo miró con una mezcla de compasión y cansancio. No era la primera vez que escuchaba esa súplica.

—¿Otra vez? —respondió, soltando un suspiro pesado—. Ya te dimos dinero la última vez. ¿Y ahora?

El padre bajó la cabeza. No quería dar lástima, pero tampoco podía mentir.

—Sabes cómo están las cosas… Mi esposa murió hace siete meses. Desde entonces no consigo trabajo. La crisis está dura. Los niños… —su voz se quebró—. No quiero que pasen hambre.

Vargas asintió, como si comprendiera el dolor que se escondía detrás de esas palabras.

—Bien, vamos a ayudarte. Pero tendrás que pelear. El sábado, a las 11 de la noche, te enfrentarás al “Rompehuesos”. Y mira… tienes que ganar. Si no ganas, no te pagamos.

El padre sintió que el corazón le daba un vuelco. El Rompehuesos era una leyenda local, un hombre enorme, de músculos tallados como rocas y una reputación temible. Pero no tenía opción. Se arrodilló ante su amigo, con lágrimas en los ojos.

—Gracias…

Vargas lo ayudó a ponerse de pie y le dio una palmada en el hombro.

—Eres fuerte. Pero recuerda, si no ganas, no hay dinero. Y ese tipo no tiene piedad.

El padre asintió, tragando el miedo. Salió del gimnasio y volvió a casa con las manos vacías. Solo quedaba harina con sal, y los días previos a la pelea fueron una tortura. Él y sus hijos comieron solo eso: una mezcla insípida, apenas suficiente para engañar al hambre. Cada vez que veía a sus hijos sorber la papilla sin quejarse, sentía una punzada de culpa y una furia creciente contra el destino.

Las noches eran largas. Dormía poco, atormentado por pesadillas en las que sus hijos desaparecían o él caía derrotado una y otra vez. Recordaba a su esposa, su risa, su voz suave consolándolo en los peores momentos. Ahora, sin ella, el mundo era un lugar hostil y frío.

El día de la pelea llegó finalmente. El padre se miró al espejo: su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, la barba descuidada. Se puso el pantalón corto, las botas gastadas y la bata que había guardado desde sus días de boxeador. Sus hijos lo miraron con admiración y miedo. Sofía le dio un beso en la mejilla. Tomás le estrechó la mano.

—Vas a ganar, papá. Eres el más fuerte —dijo el niño, con una convicción que hizo que el padre se sintiera invencible por un momento.

Salieron juntos. El gimnasio estaba lleno de gente. El ambiente era eléctrico, cargado de tensión y expectación. El Rompehuesos ya estaba allí, calentando en una esquina, lanzando golpes al aire. Era aún más grande de lo que el padre recordaba, con cicatrices que cruzaban su pecho y una mirada de depredador.

El árbitro los llamó al centro del ring. El padre sintió el sudor frío correrle por la espalda. El público gritaba, algunos apostando por el Rompehuesos, otros por el “viejo luchador”. Sus hijos estaban en la primera fila, abrazados, con los ojos muy abiertos.

La campana sonó. El Rompehuesos se lanzó sobre el padre y le propinó un puñetazo que le destrozó la cara, lanzándolo hacia atrás. Tambaleó y cayó de espaldas contra las cuerdas, sosteniéndose para no caer al suelo. El oponente lanzó otro golpe, que cortó el aire y lo impactó de abajo hacia arriba. El padre tambaleó hacia el otro lado y gotas de sangre cayeron sobre la lona blanca. Tenía la nariz rota y respiraba con dificultad, pensando:

“Tengo que seguir… mis hijos necesitan comer…”

El Rompehuesos avanzó como un toro. El padre lanzó un golpe, pero el bruto se agachó, lo esquivó fácilmente y contraatacó con un directo. Luego otro. Y otro. Hasta que el padre cayó sentado en la lona.

El árbitro empezó a contar:

—¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco…!

Todo estaba borroso. La cabeza le latía con fuerza. Pero algo llamó su atención. Miró y vio en la tribuna a su hija y a su hijo. Estaban abrazados, con los rostros contraídos de miedo.

“Ellos me necesitan. Si no gano, no podré darles una vida mejor. Tengo que levantarme…”

Cuando la cuenta llegó a ocho, se levantó tambaleante. El público, asombrado, aplaudió. El árbitro permitió continuar.

El padre avanzó. El bruto pensó:

“Este tipo… no sabe cuándo rendirse. Si insiste en levantarse, voy a tener que acabar con él.”

Le lanzó un golpe al estómago. El padre se encorvó de dolor. Luego un puñetazo en la cara, que hizo que su cabeza se echara hacia atrás. Tambaleó, la visión se le nubló, el corazón le latía con fuerza, la sangre corría por su nariz.

El Rompehuesos lanzó un último puñetazo, cortando el aire.

“Se acabó. Voy a terminar con esto.”

Pero justo antes del impacto, el padre recordó a su esposa. Su último deseo, en el lecho de muerte, tomándole la mano y susurrando:

—Cuida de nuestros hijos…

Y entonces, algo se encendió dentro de él. Una energía que no sabía que tenía. Se agachó en el último segundo. El golpe pasó en el vacío.

Enseguida, lanzó un uppercut, un golpe ascendente, directo al rostro del bruto. El impacto fue tan fuerte que lo lanzó hacia atrás. Cayó de espaldas sobre la lona. Su boca se llenó de sangre.

El público quedó en silencio por un segundo… y luego estalló en aplausos.

El árbitro miró al oponente caído, confirmó… y dio la señal: la pelea terminó.

Levantó el brazo del padre. Había ganado.

Más tarde, en casa, los niños comían en la mesa. El padre los miraba. Su rostro aún golpeado, pero el corazón en paz.

—Gracias, papá —dijo el hijo.

Él sonrió.

—Hice todo esto por ustedes. Ustedes me dieron fuerza…

Después de eso, el padre nunca volvió a pelear. Era demasiado arriesgado. Pero consiguió un trabajo en la pescadería. Trabajó con todas sus fuerzas, cada día.

Y así, les dio una vida mejor a sus hijos.

Capítulo II: El precio de la victoria

El lunes siguiente a la pelea, el padre se despertó con el rostro hinchado y los músculos adoloridos. Cada movimiento era una tortura, pero el alivio de ver a sus hijos desayunando pan y leche —comprados con el dinero del combate— le daba una energía nueva. Mientras preparaba el desayuno, Sofía se le acercó con su cuaderno de dibujos.

—Papá, ¿puedes ver mi dibujo? —preguntó, mostrándole una hoja donde había dibujado un ring, dos boxeadores y una multitud aplaudiendo.

El padre sonrió, ignorando el dolor de su mandíbula.

—¿Quién es ese? —preguntó, señalando a uno de los boxeadores.

—¡Eres tú! —exclamó la niña—. Ganaste porque eres el más fuerte.

Tomás, que estaba sentado a la mesa, asintió con seriedad.

—Mamá estaría orgullosa.

El padre sintió un nudo en la garganta. Miró el dibujo y pensó en la promesa que le había hecho a su esposa. No podía defraudarla. Tenía que seguir adelante, por sus hijos y por él mismo.

Ese día, después de dejar a los niños en la escuela, fue a buscar trabajo. Recorrió las calles, preguntó en tiendas, mercados, talleres. En todos lados la respuesta era la misma: “No hay vacantes”, “Lo siento, estamos completos”, “Vuelva la próxima semana”. El dinero de la pelea no duraría mucho. Necesitaba una solución permanente.

Al final del día, entró a la pescadería del barrio. El dueño, don Ernesto, era un hombre robusto y de voz ronca. El padre se acercó y le pidió trabajo. Don Ernesto lo miró de arriba abajo, notando los moretones en su rostro.

—¿Te peleaste con un tren? —bromeó.

—Algo así —respondió el padre, esbozando una sonrisa.

Don Ernesto dudó un momento, pero finalmente asintió.

—Puedo darte trabajo limpiando pescado y ayudando en el almacén. El sueldo no es mucho, pero es honrado.

El padre aceptó sin dudar. Esa noche, al contarle la noticia a sus hijos, sintió que una carga enorme se aligeraba.

—¿Vas a trabajar con peces? —preguntó Sofía, arrugando la nariz.

—Sí, y te traeré el pescado más fresco para la cena —prometió el padre, haciendo reír a sus hijos.

Capítulo III: Renacer

Los meses pasaron. El padre se acostumbró al olor a pescado, al frío de la madrugada, al esfuerzo físico. Cada día, antes de que saliera el sol, se levantaba, preparaba el desayuno y salía rumbo a la pescadería. Allí, entre cajas de hielo y redes húmedas, aprendió a filetear pescados, a limpiar camarones, a cargar cajas pesadas. Sus manos, antes ágiles en el boxeo, se volvieron expertas en el arte de la pesca y la limpieza.

Don Ernesto resultó ser un jefe exigente pero justo. Le enseñó todo lo que sabía y, con el tiempo, le confió tareas más importantes. El padre, agradecido, trabajaba sin descanso. Su reputación de hombre honrado y trabajador creció en el barrio. Pronto, otros comerciantes lo buscaban para ayudar en sus negocios.

Los niños también cambiaron. Sofía y Tomás recuperaron el color en sus mejillas. Volvieron a reír, a jugar en el parque, a invitar amigos a casa. El padre les preparaba cenas especiales los domingos, contándoles historias de su juventud, de cómo conoció a su madre, de las peleas en el ring y las lecciones que la vida le había dado.

Una tarde, mientras caminaban juntos por el mercado, Sofía se detuvo frente a una tienda de juguetes.

—¿Podemos entrar? —preguntó tímidamente.

El padre miró los precios y sintió una punzada de tristeza. No podía permitirse lujos, pero tampoco quería negarles pequeños placeres. Compró una pelota para Tomás y una muñeca sencilla para Sofía. Los niños saltaron de alegría. Esa noche, mientras los veía jugar, comprendió que la felicidad no estaba en las cosas materiales, sino en el amor y la unión familiar.

Capítulo IV: El recuerdo de la lucha

A veces, el padre soñaba con la pelea. Sentía los golpes, el dolor, la sangre corriendo por su rostro. Pero también recordaba el momento en que se levantó, la fuerza que encontró en el amor por sus hijos. Esos sueños lo despertaban sudando, pero también le recordaban que era capaz de superar cualquier obstáculo.

Un día, Tomás llegó a casa con una invitación. En la escuela organizarían una competencia de deportes y él quería participar en la carrera de velocidad.

—¿Me ayudas a entrenar, papá? —preguntó, con los ojos brillantes.

El padre aceptó encantado. Todas las tardes, después del trabajo, iban al parque. Corrían juntos, hacían ejercicios y el padre le enseñaba a Tomás a no rendirse, a levantarse después de cada caída.

—Lo importante no es ganar, sino dar lo mejor de ti —le decía.

Tomás asintió, decidido a seguir el ejemplo de su padre.

El día de la competencia, Sofía y el padre animaron a Tomás desde la tribuna. Cuando la carrera comenzó, Tomás corrió con todas sus fuerzas. No ganó el primer lugar, pero llegó a la meta sonriente, orgulloso. El padre lo abrazó, emocionado.

—Estoy muy orgulloso de ti, hijo.

Capítulo V: Un futuro mejor

Con el tiempo, la vida mejoró. El padre logró ahorrar algo de dinero y pudo mudarse a un apartamento más grande. Los niños crecieron sanos y felices. Sofía se interesó por la música y comenzó a tomar clases de piano. Tomás, inspirado por su padre, se inscribió en una escuela de boxeo, aunque el padre insistió en que solo lo hiciera como deporte, no como medio de vida.

La familia nunca olvidó los días difíciles, pero aprendieron a valorar cada logro, por pequeño que fuera. El padre, aunque ya no peleaba, seguía siendo un luchador en la vida. Su historia se convirtió en un ejemplo para otros en el barrio, una prueba de que la esperanza y la determinación pueden vencer incluso a los enemigos más temibles.

Años después, cuando Tomás ganó su primer torneo de boxeo amateur, dedicó el trofeo a su padre.

—Por enseñarme a nunca rendirme —dijo, con lágrimas en los ojos.

El padre, ya con el cabello encanecido, abrazó a su hijo y a Sofía, que tocaba una melodía alegre en el piano.

—Ustedes son mi mayor victoria —dijo, con el corazón lleno de gratitud.

Y así, el puño de la esperanza siguió marcando el ritmo de sus vidas, recordándoles que, mientras haya amor y coraje, siempre habrá una razón para levantarse y seguir luchando.

FIN

News

El Cambio de Laura

Capítulo 1: Una Vida Difícil Laura tenía solo nueve años, pero la vida en las calles la había hecho madurar…

La Casa de los Lancaster

Capítulo 1: Un Encuentro Inesperado Era una de esas tardes frías donde el cielo parecía hecho de puro cemento, y…

Todo Comenzó con un Mensaje Equivocado

Capítulo 1: La Soledad de la Noche Eran las dos de la madrugada y la cocina de Leah Anderson parecía…

El Encuentro en Saffron & Slate

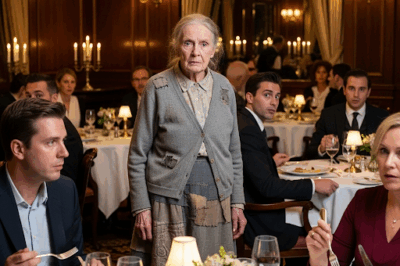

Capítulo 1: La Entrada La sala del restaurante Saffron & Slate era la perfección hecha realidad: cubiertos pulidos, la luz…

El Desenlace

Capítulo 1: El Descubrimiento Mi nombre es Harper Lewis, tengo 34 años y vivo en Seattle, Washington. Durante el día,…

La Decisión de Elise

Capítulo 1: La Reunión Familiar Mi nombre es Elise, y lo que le ocurrió a mi hija, Nora, lo cambió…

End of content

No more pages to load