Capítulo 1: La Tormenta

Llovía a cántaros. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado de lámina, filtrándose por las grietas y formando charcos en las esquinas del suelo. Angelina miraba por la ventana, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos perdidos entre las cortinas de agua y los relámpagos que iluminaban por un instante la calle vacía. Sentía que cada trueno era un latido de su propio corazón, cansado y ansioso.

Ser madre soltera nunca fue fácil. Pero últimamente, la vida parecía ensañarse con ella. Las cuentas se acumulaban en la mesa, apiladas como pequeñas amenazas. El refrigerador estaba casi vacío. Lo poco que tenía debía alcanzar para la cena de esa noche y, si tenía suerte, para el desayuno del día siguiente. Sus hijos dormían la siesta, ajenos a la angustia de su madre.

Angelina suspiró. En ese instante, estuvo a punto de alejarse de la ventana, resignada a preparar una cena improvisada, cuando lo vio.

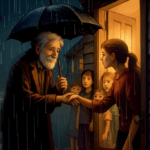

Un hombre mayor, de cabello canoso y rostro surcado de arrugas, caminaba con paso lento bajo la lluvia. No llevaba paraguas ni abrigo, solo una chaqueta vieja empapada y un sombrero deformado por el agua. Parecía perdido, desorientado, invisible para el mundo. Se detuvo frente a la casa de Angelina, como si buscara refugio, y se quedó allí, bajo el aguacero, temblando.

Angelina no lo pensó dos veces. Tomó el único paraguas que tenían, se puso las sandalias y salió corriendo.

—¿Se encuentra bien, señor? —preguntó, acercándose con cautela.

El hombre la miró, sorprendido por la amabilidad.

—Solo estoy de paso… ya me voy —balbuceó, con voz ronca.

—Se va a enfermar —insistió ella—. Pase, no tenemos mucho, pero está invitado.

El hombre dudó. Miró la puerta, luego a Angelina, y finalmente asintió. Entró despacio, dejando un rastro de agua en el recibidor.

—Gracias, señorita —murmuró—. Me llamo Arthur Callahan.

—Yo soy Angelina —respondió ella—. Siéntese, por favor. Le traeré una toalla.

Mientras Arthur se secaba, los niños se despertaron y salieron curiosos a la sala. Se quedaron mirando al extraño, sin miedo, solo con la naturalidad de quienes no conocen la malicia.

—¿Quién es, mamá? —preguntó Sofía, la mayor, de diez años.

—Un amigo que necesitaba refugio —respondió Angelina.

Arthur sonrió, y sus ojos se iluminaron con una calidez inesperada.

—

Capítulo 2: Una Noche Diferente

Esa noche, compartieron la cena más humilde que Angelina recordaba: sopa de fideos, pan duro y un poco de queso. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la mesa se llenó de risas. Arthur, entre sorbo y sorbo de sopa, les contó historias de su infancia: de árboles que trepaba, de una casita que construyó con sus propias manos, de una bicicleta vieja con la que recorría el pueblo.

Los niños escuchaban embelesados. Incluso el pequeño Tomás, que apenas tenía cinco años, reía con las ocurrencias del invitado. Angelina los miraba, emocionada, agradecida por ese instante de felicidad inesperada.

Después de cenar, Arthur ayudó a lavar los platos y luego se sentó con los niños en la sala, a la luz de una lámpara de queroseno. Les contó un cuento sobre un dragón que vivía en un bosque y protegía a los niños de los monstruos de la noche. Cuando terminó, los niños aplaudieron y pidieron otra historia.

Angelina, mientras tanto, preparó una cama improvisada para Arthur en el sillón. Le ofreció una manta y una almohada.

—No es mucho, pero espero que descanse —dijo, apenada.

—Es más de lo que podría pedir —respondió Arthur, con gratitud.

Esa noche, mientras los niños dormían y la tormenta amainaba, Angelina se quedó despierta, escuchando el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Había algo en la presencia de Arthur que le daba paz.

—

Capítulo 3: El Amanecer

A la mañana siguiente, el sol asomó tímidamente entre las nubes. Angelina se levantó temprano y preparó té. Encontró a Arthur de pie junto a la ventana, mirando el jardín encharcado.

—¿Durmió bien? —preguntó, sirviéndole una taza.

—Como un niño —respondió él, sonriendo—. Gracias, Angelina.

Se sentaron a la mesa, en silencio. Los niños aún dormían. Arthur miró a su alrededor, observando la casa: las paredes desconchadas, los muebles viejos, los dibujos infantiles pegados en la nevera.

—¿Sabes? —dijo, de pronto—. Esta casa me recuerda a la que construí hace sesenta años. Pequeña… pero viva. Llena de amor.

Angelina bajó la mirada, avergonzada.

—No es gran cosa —murmuró—, pero es todo lo que tenemos.

Arthur la miró con seriedad. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa.

—Quiero que lo abras —dijo, con voz suave.

Angelina lo tomó, extrañada. Lo abrió con cuidado y sacó un documento. Sus ojos se agrandaron al leerlo: era un título de propiedad, una casa de campo en las afueras, con terreno incluido. Todo pagado. Su nombre estaba escrito en letras grandes.

—No entiendo… —balbuceó, temblando.

—Iba a venderla —explicó Arthur—. Pero anoche recordé lo que se siente tener un hogar. Tú me abriste las puertas sin esperar nada. Esa clase de bondad… merece todo.

Angelina rompió en llanto.

—No puedo aceptar esto…

—Tienes que hacerlo —insistió Arthur—. Pero con una condición.

—¿Cuál?

—Véndeme esta casita por 1 dólar. Así tendré un lugar al que volver cuando me haga falta el sonido de las risas.

Angelina sonrió entre lágrimas y asintió.

—

Capítulo 4: Un Nuevo Comienzo

Esa misma semana, Angelina y sus hijos se mudaron a la casa de campo. Era un lugar hermoso, con manzanos en flor, un granero rojo y un campo abierto donde los niños podían correr y jugar. La casa era modesta pero sólida, llena de luz y rodeada de naturaleza.

Los niños estaban extasiados. Sofía encontró una hamaca en el porche y se pasaba las tardes leyendo. Tomás y Lucas jugaban a los exploradores en el bosque cercano. La pequeña Clara, de siete años, recogía flores silvestres y las ponía en jarrones por toda la casa.

Angelina no podía creerlo. Cada mañana se despertaba con el canto de los pájaros y el aroma a tierra mojada. Por primera vez en años, sentía esperanza.

Arthur se instaló en la pequeña casa que “compró” por un dólar. Venía cada fin de semana a visitar a los niños. Le decían “Abuelo Art”. Les construía juguetes con madera, les enseñaba a plantar tomates, a cuidar de los animales del granero, a identificar las estrellas en las noches despejadas.

Angelina, agradecida, le preparaba tartas de manzana y té caliente. A veces, se sentaban juntos en el porche, en silencio, disfrutando de la paz del campo.

—

Capítulo 5: Semillas de Futuro

La vida en la casa de campo no era fácil, pero era plena. Angelina aprendió a cultivar la tierra, a cuidar el huerto y a criar gallinas. Los niños la ayudaban en todo. Pronto, comenzaron a vender huevos y verduras en el mercado del pueblo.

Arthur se convirtió en parte de la familia. Era un hombre sabio y paciente. Compartía con los niños historias de su vida, lecciones sobre la importancia de la bondad y el trabajo duro. Les enseñó a reparar cosas, a construir una casa para pájaros, a hacer pan casero.

Una tarde, después de un día de trabajo en el campo, Arthur se sentó con Angelina bajo el manzano más grande.

—¿Sabes? —dijo, mirando el horizonte—. Cuando era joven, pensaba que la riqueza era tener mucho dinero. Pero ahora sé que la verdadera riqueza es tener una familia, un hogar y alguien a quien amar.

Angelina asintió, emocionada.

—Gracias por enseñarnos eso —respondió—. No sé qué habría sido de nosotros sin ti.

Arthur sonrió, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas.

—Ustedes me dieron más de lo que yo les di.

—

Capítulo 6: El Valor de la Gratitud

Con el tiempo, la historia de Angelina y Arthur se hizo conocida en el pueblo. Muchos se sorprendían al saber que un hombre había regalado una casa a una desconocida. Algunos lo criticaban, decían que era una locura. Otros, en cambio, se inspiraban en su generosidad.

Un día, una vecina llegó a la casa de Angelina, llorando. Había perdido su empleo y no tenía dónde vivir con sus hijos. Angelina, recordando el gesto de Arthur, la invitó a quedarse con ellos hasta que pudiera recuperarse.

—La bondad se multiplica —le dijo Arthur esa noche, orgulloso.

La casa de campo se convirtió en un refugio para quienes necesitaban ayuda. Angelina y sus hijos compartían lo poco que tenían, y siempre encontraban la manera de salir adelante.

Los niños crecieron aprendiendo el valor de la solidaridad, la humildad y el amor incondicional. Arthur era su guía, su abuelo adoptivo, su amigo.

—

Capítulo 7: El Legado de Arthur

Los años pasaron. Los niños se convirtieron en adolescentes, luego en adultos. Cada uno siguió su camino, pero nunca olvidaron las lecciones de Arthur.

Sofía se hizo maestra y abrió una escuela rural en el pueblo. Clara estudió medicina y atendía a los vecinos sin cobrarles si no podían pagar. Lucas y Tomás se quedaron en la casa de campo, cultivando la tierra y ayudando a quienes lo necesitaban.

Angelina envejeció rodeada de amor. Nunca volvió a sentir miedo o soledad. Arthur, ya muy anciano, seguía visitándolos cada semana, aunque sus pasos eran lentos y su vista se nublaba.

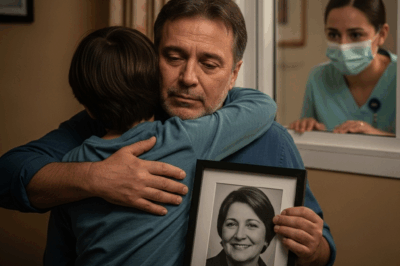

Un invierno, Arthur enfermó. Angelina y los niños lo cuidaron con devoción. Una noche, mientras la nieve caía suavemente, Arthur llamó a Angelina a su lado.

—Gracias por darme un hogar —susurró—. Gracias por las risas, por el cariño, por la familia.

Angelina le tomó la mano y lloró en silencio.

—Gracias a ti, Arthur. Nos cambiaste la vida.

Arthur sonrió por última vez y cerró los ojos, en paz.

—

Capítulo 8: La Casa de las Risas

El pueblo entero asistió al funeral de Arthur. Todos tenían una historia que contar, un recuerdo, una palabra de gratitud. Angelina y sus hijos plantaron un manzano en su honor, junto a la casa, y colocaron una placa que decía: “Aquí vive el amor que Arthur sembró”.

La casa de campo siguió siendo un refugio para quienes lo necesitaban. Angelina y sus hijos cuidaron el legado de Arthur, enseñando a las nuevas generaciones el valor de la bondad y la generosidad.

A veces, en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba el tejado, Angelina sentía la presencia de Arthur en la casa. Escuchaba su risa, su voz contando historias, su consejo sabio.

Y cuando alguien le preguntaba por qué ayudaba a los demás, Angelina respondía:

—Porque cuando alguien te da amor sin pedir nada a cambio, lo justo es devolverlo multiplicado.

—

Epílogo

El tiempo pasó, pero la historia de Angelina y Arthur se convirtió en leyenda. La casa de campo floreció, llena de vida, de niños corriendo, de risas y canciones. Los árboles crecieron altos, dando sombra y frutos a quienes buscaban refugio.

Angelina envejeció feliz, rodeada de nietos y bisnietos. Cada vez que llovía, salía al porche, miraba el manzano y sonreía, recordando la noche en que un desconocido empapado cambió su vida para siempre.

Y así, en un pequeño rincón del mundo, la bondad de un hombre y el corazón abierto de una madre soltera demostraron que, a veces, los milagros llegan disfrazados de lluvia.

—

FIN

News

La Sombra de Anjali

Prólogo Pune, India. El aire de la tarde se llena de polvo y promesas incumplidas. Las calles vibran con el…

Libro de la Sabiduría del Reino

Prólogo En un reino antiguo, donde las montañas besaban las nubes y los ríos danzaban entre los valles, vivía un…

Hasta el Último Suspiro

El principio del final Rocky tenía diecisiete años. Era un perro mestizo, grande, de pelaje espeso y hocico blanco, con…

Mujeres en el Edificio 17

Mujeres en el Edificio 17 El edificio y sus fantasmas El edificio 17 de la calle San Martín era viejo,…

El nene que esperaba descalzo

El barro en las medias Mi hijo siempre volvía sucio del partido. Las medias llenas de barro, las manos negras…

Rambo: El perro que seguía las ambulancias

El perro invisible En la ciudad de San Benito, donde los días parecían repetirse con la monotonía de las campanadas…

End of content

No more pages to load