Timur no supo cuánto tiempo pasó arrodillado frente a la puerta de la vieja casa, con la carta entre los dedos y el corazón hecho trizas. El viento de primavera traía consigo el aroma de la tierra mojada y las primeras flores silvestres, pero él solo sentía un vacío que parecía no tener fin. Todo había cambiado. Su madre ya no estaba.

Sabina, su sobrina, lo observaba en silencio desde el umbral. No era una niña, pero tampoco una adulta; tenía esa mezcla de inocencia y fortaleza que solo da la vida en los pueblos pequeños. Se acercó despacio, como si temiera romper el hechizo de la tristeza.

—¿Quieres entrar? —preguntó, ofreciéndole una taza de agua.

Timur la miró. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, pero seguía igual de humilde. La madera, gastada por los años, aún guardaba el recuerdo de las manos de su madre. Las cortinas, tejidas a mano, temblaban con la brisa. El suelo crujía bajo sus pasos, y en cada rincón, la infancia de Timur respiraba.

En la cocina, el reloj de péndulo seguía marcando las horas con pereza. Sobre la mesa, una cesta con pan seco y una servilleta bordada con flores, una de esas que Rania, su madre, tejía en las noches largas de invierno. Al lado, una fotografía amarillenta: Timur, con apenas seis años, sentado en las piernas de Rania. Ambos reían.

—La abuela hablaba de ti todo el tiempo —dijo Sabina mientras preparaba té—. Siempre decía que, si regresabas, no quería que te sintieras culpable. Que sabías dónde estaba tu hogar.

Timur no respondió. Buscaba a su madre en los detalles: en el aroma del té, en los paños colgados con alfileres, en la luz que entraba por la ventana.

—Ella guardaba tus cartas en una caja de galletas —añadió Sabina, mostrándole la caja. Dentro, las cartas antiguas de Timur, arrugadas por el tiempo, pero aún legibles. Incluso aquellas donde solo decía “Estoy bien”. Las había conservado todas.

—¿Y su tumba? —preguntó Timur, apenas en un susurro.

—Está en el cerro, junto al manzano. El que ella misma plantó. Subía ahí cada tarde, incluso en invierno.

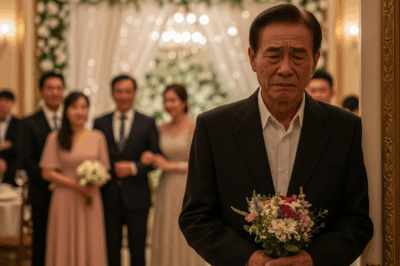

Esa misma tarde, Timur caminó hasta el cerro. Llevó flores silvestres recogidas por el camino. La lápida era sencilla, solo un nombre: Rania Aslanyan, madre de Timur y Saida.

Se arrodilló. Puso las flores con cuidado. Luego, sacó de su chaqueta una bufanda de cachemira —la que le había traído— y la dejó sobre la tumba. Permaneció allí hasta que el sol se ocultó.

Al regresar, Sabina lo esperaba con un cuaderno.

—Es suyo —dijo—. Escribía cosas por las noches. A veces poemas, a veces solo pensamientos.

En una de las páginas, había una nota fechada un año antes de su muerte:

“No sé si volverás, hijo mío. Pero si alguna vez lo haces, que sepas que nunca te dejé de amar. Si esta casa sigue en pie, será siempre tuya. Si esta familia sigue viva, también es gracias a ti. Porque aunque no estuviste, siempre fuiste parte de nosotros.”

Timur pasó la noche en la vieja habitación de su infancia. Por primera vez en dieciséis años, durmió sin miedo al pasado.

News

El coche de lujo y secreto

EI reencuentro inesperado Anton tamborileaba con los dedos sobre el volante, impaciente, mientras observaba el flujo interminable de peatones que…

Amor y responsabilidad

Fui madre a los 55, pero mi mayor secreto se reveló el día que di a luz Me llamo Erika…

La niña amable y el niño huérfano

El encuentro La noche caía sobre el pequeño pueblo, cubriéndolo de una neblina espesa y fría. Anya caminaba lentamente por…

“La lealtad vence a la muerte”

El último ladrido En la habitación del hospital reinaba un silencio sepulcral. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba…

Traición a la familia del marido

El valor de empezar de nuevo Cuando Sergey murió en un accidente de coche, Marina no comprendió al principio lo…

El pasado no se puede olvidar

Pasos perdidos La luz dorada del atardecer bañaba la avenida principal, reflejándose en los ventanales del elegante restaurante. Vasily Igorevich…

End of content

No more pages to load