Me llamo Carol. Tengo 54 años y soy camarera en un restaurante abierto las 24 horas en un pueblo adormilado de Ohio. Llevo aquí más de veinte años, sirviendo café y platos calientes a camioneros, enfermeros, trabajadores de fábrica y almas perdidas que buscan refugio en la madrugada. He visto de todo: parejas peleando a gritos a las tres de la mañana, estudiantes que huyen de sus casas, abuelos solitarios que solo quieren hablar con alguien. Pero el invierno pasado conocí a alguien que cambió mi manera de ver el mundo.

Cada noche, casi como un reloj, a las dos de la mañana, un hombre con una chaqueta gastada entraba tambaleándose al restaurante. Sus manos temblaban al sujetar la taza. Se sentaba en la esquina más alejada, siempre en la misma mesa junto a la ventana empañada por el frío. Solo pedía café negro y una rebanada de pan tostado. Nunca levantaba la cabeza, ni saludaba. A veces parecía que luchaba por mantenerse despierto, otras veces miraba la calle vacía como si esperara que algo —o alguien— apareciera en la oscuridad.

Una noche, la cocina preparó más pastel de carne de lo habitual y me sobró una buena porción. Pensé en aquel hombre, en sus ojos cansados y su silencio. Me acerqué con el plato y lo dejé frente a él.

—Hoy hay pastel de carne, cortesía de la casa —le dije suavemente.

Él empujó el plato hacia mí, sin mirarme.

—No puedo pagar eso —murmuró.

Le sonreí, intentando transmitirle algo de calidez.

—No todo en la vida tiene precio. Todos hemos tenido días duros. Disfrútalo.

Dudó unos segundos, pero el olor lo venció. Comió rápido, como si no hubiera probado bocado en horas. Al terminar, dejó la propina habitual: unas monedas arrugadas bajo el plato, y se fue sin decir palabra.

Así comenzó una rutina silenciosa entre nosotros. Descubrí que se llamaba Alex. Era obrero de la construcción. Su esposa lo había dejado poco antes de Navidad, llevándose casi todo excepto a su hija de cuatro años, Anne. Alex trabajaba turnos dobles, sobrevivía a base de café y dormía en su vieja camioneta, aparcada detrás del restaurante. No quería compasión.

—Solo necesito mantener a Anne alimentada. Nada más —me confesó una madrugada, cuando por fin se atrevió a mirarme a los ojos.

A partir de entonces, empecé a preparar pequeñas bolsas con sobras del restaurante: sándwiches, fruta, galletas, alguna vez un trozo de pastel. Las dejaba en el vestíbulo, con una nota: “Para quien necesite energía.” Alex las recogía antes de irse, pero siempre dejaba un dólar o dos arrugados bajo el plato. Nunca hablamos de ello.

Con el tiempo, supe más de su historia. Anne era una niña dulce, de cabello rubio y ojos grandes, pero Alex evitaba traerla al restaurante. No quería que viera su cansancio, ni su desesperación. Pero una mañana, cerca del amanecer, lo vi entrar con ella en brazos. Tenía fiebre, el rostro encendido y los ojos vidriosos.

—La clínica está cerrada —dijo Alex, casi al borde del llanto—. No sé qué hacer.

Sin pensarlo, llamé a mi hermana, que es enfermera en el hospital del pueblo. Llegó en menos de diez minutos, revisó a Anne y le dio medicinas. Mientras tanto, preparé té de manzanilla y le di a Alex un café doble, por cuenta de la casa.

Esa mañana, cuando todo se calmó y Anne dormía en una cabina, Alex se sentó frente a mí, con las manos cubriéndose el rostro.

—Estuve a punto de renunciar a todo —susurró—. Pensé en dejar el trabajo, regresar a casa de mis padres, rendirme. Pero usted… usted me hizo pensar que tal vez podemos quedarnos. Tal vez aún hay esperanza.

No supe qué decirle. Solo le apreté la mano, en silencio.

Pronto, otros camareros de los restaurantes cercanos empezaron a escuchar sobre “las cajas de sobras”. Se organizaron para dejar comida en bolsas discretas para quienes lo necesitaban: trabajadores de la construcción, conductores de camión, madres solteras. Los camioneros comenzaron a donar snacks y bebidas energéticas. Una noche, encontré una caja llena de barritas de cereal y manzanas, con una nota: “Para quien tenga hambre en la carretera. —Dave, el camionero”.

El restaurante empezó a llenarse de pequeños gestos de bondad. Una enfermera dejó un par de guantes para quien los necesitara. Un anciano donó mantas viejas. Los clientes habituales comenzaron a dejar propinas más grandes, diciendo: “Esto es para la caja de esperanza”.

Un mes después, Alex entró al restaurante con una sonrisa nueva. Parecía más descansado. Se sentó en la barra y pidió dos cafés.

—¿Celebrando algo? —le pregunté.

—Me ascendieron a capataz. Ya no tengo que dormir en la camioneta —dijo, y sus ojos brillaron—. Y Anne ya no tiene fiebre. Hoy duerme en una cama de verdad.

Me ofreció un termo de café caliente.

—Para usted, Carol. Gracias por todo.

Desde entonces, Alex sigue viniendo al restaurante, pero ya no parece invisible. Saluda a todos, ayuda a los nuevos trabajadores, y siempre deja una propina generosa para la “caja de esperanza”.

A veces, la bondad no se trata de grandes gestos. Se trata de ver a quien nadie ve, de susurrar: “Sé que lo estás intentando.”

Capítulo II: El Efecto Domino

Lo que comenzó como un simple acto de compasión se transformó en algo más grande de lo que jamás imaginé. El restaurante se convirtió en un refugio para quienes luchaban en silencio. Pronto, la noticia de las “cajas de esperanza” se esparció por todo el pueblo.

Una noche, entró un joven con la chaqueta empapada por la nieve. Se llamaba Miguel, era inmigrante y había perdido su trabajo en una fábrica local. Apenas hablaba inglés, pero con señas y una sonrisa tímida, pidió un café. Le ofrecí sopa caliente y un boleto para la caja de sobras.

Miguel venía cada noche, siempre agradecido, siempre dispuesto a ayudar a limpiar las mesas o barrer el suelo. Un día, una de las enfermeras habituales lo escuchó hablar español y le ofreció trabajo en el hospital como ayudante de limpieza. Miguel aceptó y, meses después, trajo a su madre y a su hermana al restaurante para celebrar su primer sueldo.

—Gracias, señora Carol. Ahora mi familia está a salvo —me dijo, con lágrimas en los ojos.

El restaurante se llenó de historias así. Historias de segundas oportunidades, de solidaridad, de esperanza compartida.

Capítulo III: El Club de las Madrugadas

El turno de la madrugada siempre ha sido el más solitario. Pero poco a poco, el restaurante se transformó en un club secreto de soñadores y luchadores. Había noches en que los camioneros contaban historias de carreteras infinitas, de tormentas de nieve y de paradas en medio de la nada. Las enfermeras compartían anécdotas de nacimientos y despedidas, de vidas salvadas y de pérdidas que dolían en silencio.

Empecé a dejar una libreta en la barra, invitando a los clientes a escribir mensajes anónimos. Pronto, la libreta se llenó de confesiones, deseos y agradecimientos:

“Gracias por el café cuando no tenía fuerzas para seguir.”

“Hoy conseguí trabajo. No lo habría logrado sin su ayuda.”

“Mi esposa falleció hace un año. Pero aquí, en este rincón, encontré una familia.”

A veces, leía esos mensajes durante los turnos largos y sentía que el restaurante era mucho más que un lugar para comer. Era un refugio, un espacio donde la humanidad se encontraba en los detalles más pequeños.

Capítulo IV: Anne y la Magia de las Pequeñas Cosas

Anne creció entre las mesas del restaurante. Pronto, se convirtió en la “mascota” de la madrugada. Los clientes le traían pequeños regalos: una muñeca, un libro, una caja de colores. Ella dibujaba corazones y los pegaba en la nevera de la cocina, diciendo: “Son para los que tienen hambre de amor”.

Un día, Anne me preguntó:

—¿Por qué les das comida a los que no pueden pagar?

Me agaché a su altura y le respondí:

—Porque todos necesitamos ayuda alguna vez. Y porque un plato de comida puede ser el principio de algo bonito.

Ella asintió, como si entendiera el secreto del universo.

Capítulo V: El Invierno Más Largo

Ese año, el invierno fue especialmente duro. La nieve cubría las calles y muchos trabajadores quedaron atrapados en el pueblo. El restaurante se convirtió en un refugio improvisado. Pusimos colchones en el suelo, cocinamos sopa para todos y compartimos historias junto a la cafetera.

Una noche, la electricidad se fue. Nos quedamos a oscuras, pero nadie se fue. Encendimos velas y, entre risas, improvisamos una cena de emergencia. Los camioneros cantaron canciones de carretera, las enfermeras bailaron con los niños y Alex, por primera vez, tocó la guitarra que alguien había dejado olvidada.

En ese momento, sentí que la esperanza no era una palabra vacía. Era algo que se construía, noche tras noche, con gestos sencillos y corazones abiertos.

Capítulo VI: El Legado de las Sobras

Con el tiempo, el restaurante ganó fama. Los periódicos locales escribieron sobre “El Rincón de Carol”, donde las sobras se convertían en esperanza. Recibimos donaciones de todo el estado: mantas, ropa, juguetes, alimentos. Incluso la alcaldesa vino a cenar una noche y prometió apoyar nuestra causa.

Pero lo que más me conmovió fue ver a Alex, ya convertido en capataz, organizar una colecta para otros trabajadores. Enseñó a Anne a preparar bocadillos y juntos los repartieron entre los nuevos empleados.

—Carol, usted me enseñó que nadie es invisible —me dijo Alex—. Ahora quiero hacer lo mismo por otros.

Capítulo VII: El Futuro en Buenas Manos

Hoy, el restaurante sigue abierto, las 24 horas. Pero ya no soy solo una camarera. Soy testigo de milagros cotidianos. He visto cómo un simple plato de comida puede cambiar el rumbo de una vida, cómo una palabra amable puede salvar a alguien del abismo.

A veces, la esperanza llega a las dos de la mañana, en un plato rayado de restaurante. Nunca subestimes el poder de ver a alguien y decirle, aunque sea en silencio: “Sé que estás intentando”.

El Rincón de Carol es más que un restaurante. Es un hogar para quienes buscan calor en la noche más fría, una comunidad donde las sobras se convierten en futuro, y donde cada historia encuentra su lugar.

Así que, si alguna vez pasas por Ohio en una noche de invierno, busca la luz cálida en la ventana y el aroma a café recién hecho. Entra, siéntate y deja que la esperanza te abrace.

Aquí, en el Rincón de Carol, nunca estarás solo.

—

Epílogo: La Libreta de la Esperanza

A veces, cuando el restaurante se queda en silencio y la ciudad duerme, abro la libreta de mensajes y leo las palabras de quienes pasaron por aquí. Cada página es un recordatorio de que la bondad se multiplica, que los gestos pequeños pueden cambiar el mundo, y que la esperanza, como el café, siempre sabe mejor cuando se comparte.

Gracias por dejarme servirte, aunque solo sea una vez.

Gracias por confiar en que las sobras pueden ser el inicio de algo nuevo.

Que el Rincón de Carol siga calentando corazones, una madrugada a la vez.

—

“La esperanza a veces llega a las dos de la mañana, en un plato rayado de restaurante. Nunca subestimes el poder de ver a alguien.”

News

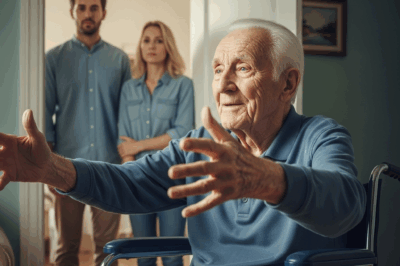

El Último Abrazo

El hombre que espera En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

El Carrito de los Sueños

La esquina del auditorio “Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se…

Milagro bajo la tormenta

Milagro bajo la tormenta Capítulo 1: La desaparición Nadie en el pueblo de Willow Creek olvidaría jamás aquellos días de…

La lección silenciosa

Capítulo 1: Amaneceres en Lincoln High Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados de la ciudad y…

La Noche en que Elvis Cambió un Destino

El Rey y la multitud 20 de julio de 1975. El verano ardía en Memphis, pero dentro del auditorio, el…

End of content

No more pages to load