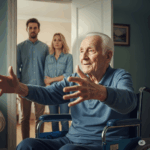

El hombre que espera

En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada de quien aún cree en los milagros. Don Ernesto lleva una gorra azul con el nombre de su viejo taller bordado, un suéter de lana gastado y una manta sobre las piernas. Está sentado en una silla de ruedas, pero su postura es digna, como si la vida aún no hubiera podido doblegarlo del todo. A su alrededor, otros residentes juegan a las cartas, ven televisión o duermen en sillones demasiado grandes, pero él solo espera. Espera como quien sabe que, aunque el tiempo pase y la memoria se desgaste, la sangre llama a la sangre.

Cada tarde, desde hace años, repite el mismo ritual: se sienta junto a la puerta, limpia con esmero su gorra y observa el camino de entrada. Le gusta imaginar que, en cualquier momento, aparecerán sus hijos, aquellos por quienes sacrificó todo. En su corazón, no hay reproches. Solo un anhelo: abrazarlos una vez más, mirarlos a los ojos y decirles cuánto los ama.

Recuerdos de otro tiempo

La vida de Don Ernesto estuvo marcada por el trabajo duro y la devoción familiar. Era mecánico, dueño de un pequeño taller que levantó con sus propias manos. Desde joven, supo que la vida no sería fácil, pero tenía un motor más fuerte que cualquier auto: su familia. Junto a Marta, su esposa, construyó un hogar donde el amor era sencillo y abundante.

Por las mañanas, Ernesto se levantaba antes del alba para preparar café y pan con mantequilla. Su esposa alistaba los uniformes de los niños, y juntos compartían el desayuno en una mesa pequeña pero siempre llena de risas. Gabriel, el mayor, era curioso y preguntón; Martín, el del medio, callado y observador; Lucía, la menor, era un torbellino de alegría y ternura.

—¡Vamos, que se enfría el desayuno! —gritaba Ernesto, y los niños bajaban corriendo, peleando por sentarse a su lado.

El taller era su segundo hogar. Allí, Ernesto enseñó a sus hijos el valor del esfuerzo y la honestidad. Gabriel aprendió a cambiar neumáticos antes de saber atarse los zapatos; Martín prefería observar en silencio, fascinado por las piezas pequeñas que, según su padre, “sostenían todo lo demás”; Lucía, aunque pequeña, insistía en ayudar, limpiando herramientas y preguntando por cada tornillo.

Las noches eran para los cuentos y las historias. Marta tejía bufandas mientras Ernesto inventaba relatos de dragones y princesas, mezclando fantasía y realidad para hacer reír a sus hijos. La felicidad era simple, hecha de pequeños gestos: una bicicleta reparada, una cena improvisada, un abrazo después de un día largo.

La pérdida y el sacrificio

Todo cambió cuando Marta enfermó. Las noches se llenaron de silencios y suspiros. Ernesto dejó de dormir, cuidando a su esposa y trabajando el doble para pagar los medicamentos. Los niños crecieron rápido, aprendiendo a ayudar, a consolarse entre ellos, a entender que la vida también tiene días grises.

La muerte de Marta fue un golpe brutal. Ernesto se encerró en el taller, llorando en silencio para no preocupar a sus hijos. Pero el dolor lo hizo más protector, más exigente. Se prometió que nunca les faltaría nada, aunque eso significara sacrificar sus propios sueños.

—Papá, ¿puedo salir con mis amigos? —preguntó Lucía una tarde.

—No, hija. Es tarde. Quédate en casa —respondió Ernesto, temeroso de perder a alguien más.

A veces, los hijos no entendían su preocupación. Pero el amor de Ernesto era tan grande que, incluso en sus errores, solo buscaba protegerlos.

El vuelo de los hijos

El tiempo, implacable, siguió su curso. Los niños se convirtieron en jóvenes y luego en adultos. Gabriel se fue a estudiar a otra ciudad, Martín consiguió trabajo en una empresa de informática, Lucía se casó y tuvo dos hijos. Al principio, las llamadas eran frecuentes, las visitas llenaban la casa de risas y recuerdos.

—Papá, ¿te acuerdas de cuando fuimos al río y casi nos caemos todos al agua?

—¡Cómo olvidarlo! Tu madre casi me mata ese día —respondía Ernesto, riendo.

Pero poco a poco, la distancia creció. El trabajo, los hijos, las obligaciones. Las llamadas se volvieron mensajes, los mensajes se volvieron silencios. Un día, los tres hijos llegaron juntos y, con palabras llenas de promesas y excusas, convencieron a Ernesto de mudarse a una residencia donde estaría “mejor cuidado”.

Él aceptó, resignado, pensando que sería algo temporal. Pero nunca volvieron a buscarlo.

La soledad del padre

La residencia era limpia y tranquila, pero fría. Ernesto extrañaba el bullicio de su hogar, el olor a aceite y madera, las peleas por el control remoto, las tardes de fútbol en la televisión. Las enfermeras intentaban animarlo.

—Don Ernesto, ¿quiere jugar a las cartas?

—No, gracias.

Pasaba horas mirando por la ventana, escribiendo cartas que nunca enviaba. En ellas, contaba a sus hijos sobre su día, sobre los recuerdos que lo mantenían vivo.

—Hoy recordé cuando aprendiste a andar en bicicleta, Martín. Te caíste tantas veces, pero nunca te rendiste.

Guardaba las cartas en un cajón, junto a la bufanda que Lucía le tejió de niña y la gorra azul de su taller.

Cada domingo, veía a otros residentes recibir visitas. Fingía indiferencia, pero por dentro sentía un vacío inmenso. Solo quería saber que sus hijos estaban bien, que lo recordaban, que no lo habían olvidado.

El milagro inesperado

Una tarde, mientras dormitaba en su silla, la enfermera lo despertó con una sonrisa.

—Don Ernesto, tiene una llamada.

Tomó el teléfono con manos temblorosas.

—¿Hola?

—Papá… —la voz de Martín, trémula, al otro lado—. Vamos a pasar esta tarde. Los tres.

Por un momento, Ernesto no supo qué decir. Sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que la enfermera lo notara. Se arregló con esmero, se peinó varias veces, limpió su gorra, se puso la bufanda de Lucía y pidió la manta más bonita.

Por primera vez en años, sintió esperanza.

El reencuentro

El portón de la residencia se abrió. Primero entró Gabriel, luego Martín, y finalmente Lucía. Los tres se detuvieron frente a él, inseguros, como si fueran niños otra vez.

—Papá… —dijo Gabriel, sin saber cómo empezar.

Ernesto no preguntó por qué tardaron tanto. No habló del abandono ni de los años de soledad. Solo abrió los brazos.

—Gracias por venir. Este es el mejor día de mi vida.

Los hijos lloraron. Martín se arrodilló a su lado, Lucía le puso una bufanda nueva, Gabriel le entregó un ramo de flores.

—Perdónanos, papá —dijo Martín—. Estábamos ocupados, confundidos… pero nunca dejamos de pensar en ti.

Ernesto les acarició el cabello, como cuando eran niños.

—No tienen que explicarme nada. Lo único que quería era volver a verlos.

El calor de los pequeños gestos

Se sentaron juntos en la terraza. Lucía sacó una caja con fotos antiguas. Rieron al ver las imágenes de cumpleaños pasados, de excursiones, de tardes en el río. Gabriel le mostró videos de sus nietos, que correteaban por la sala, gritando “¡Abuelito, abuelito!” a la pantalla.

—¿Me cuentas otra vez la historia del dragón? —pidió Lucía, bromeando.

Ernesto rió.

—Ese dragón siempre tuvo miedo de perder a sus hijos… pero al final, aprendió que el amor nunca se pierde.

Martín le contó sobre su trabajo, sobre lo difícil que era ser padre. Gabriel le confesó sus miedos, sus errores.

—A veces siento que no soy suficiente para mis hijos —admitió Gabriel.

—Nadie es perfecto, hijo. Lo importante es estar, aunque sea en silencio.

Lucía, con lágrimas en los ojos, le prometió:

—Te vamos a cuidar, papá. Como tú nos cuidaste a nosotros.

El perdón y la esperanza

La tarde se volvió noche. Los hijos prometieron visitarlo más seguido, llevar a los nietos, compartir más tiempo. Ernesto los miró con ternura.

—No guarden rencor, hijos. La vida es corta. Lo único que importa es el amor que damos.

Esa noche, Ernesto durmió en paz. Soñó con su esposa, con los niños corriendo en el patio, con la familia reunida alrededor de la mesa.

El regreso de la familia

Con el tiempo, las visitas se hicieron costumbre. Los nietos llenaron la residencia de alegría. Ernesto les enseñó a jugar a las cartas, les contó historias del taller, les mostró cómo arreglar una bicicleta.

—¿Por qué tus manos están tan arrugadas, abuelito?

—Porque han trabajado mucho, mi amor. Pero cada arruga es un recuerdo feliz.

Lucía, al verlo tan contento, le preguntó un día:

—¿Te arrepientes de algo, papá?

—Solo de no haber dicho más veces cuánto los quiero.

Martín lo abrazó.

—Siempre lo supimos, papá. Aunque a veces no lo decíamos.

Gabriel, emocionado, le prometió:

—Vamos a cuidar de ti, como tú cuidaste de nosotros.

El legado del amor

Ernesto empezó a escribir un diario para sus nietos. En cada página, dejaba consejos, recuerdos, palabras de aliento.

—La familia es como un motor: a veces se apaga, pero con un poco de cariño y paciencia, siempre vuelve a arrancar.

Cuando su salud empeoró, los hijos se turnaron para acompañarlo. Le leían sus propias historias, le llevaban dibujos de los nietos, le contaban sobre sus vidas.

El día que Ernesto partió, lo hizo rodeado de amor. Sus hijos y nietos lo abrazaron, le susurraron palabras de gratitud y promesas de no olvidar jamás su ejemplo.

En el funeral, las risas y las lágrimas se mezclaron. Los nietos contaron anécdotas, los hijos se abrazaron, y todos recordaron que, a pesar de los errores y las ausencias, el amor de familia es invencible.

Epílogo: El abrazo eterno

Hay padres que lo dan todo, incluso cuando se quedan sin nada. Y aunque el abandono duele, el perdón libera. Porque hay corazones tan grandes, que en vez de guardar rencor, se llenan de esperanza. A veces no se trata de merecer el perdón… sino de tener la suerte de recibirlo a tiempo.

En la entrada de un hogar geriátrico, bajo el sol de una tarde cualquiera, un padre y sus hijos se reencontraron. No para reclamar. No para juzgar. Sino para abrazarse, y recordar que el amor, cuando es sincero, siempre regresa.

News

Nunca Jamás: La herida invisible de J.M. Barrie

Un niño en la sombra de la tragedia Desde el principio, la vida de James Matthew Barrie estuvo marcada por…

Prometo pagar cuando crezca

El hombre que lo tenía todo… menos un hogar La ciudad se cubría de un suave manto dorado mientras el…

Nunca soltaré tu mano

El comienzo de dos vidas Rachel tenía veinticuatro años y un mundo entero por delante. Había terminado la universidad hacía…

El precio de un viaje

La rutina de Carlos Carlos tenía 45 años y la piel curtida por el sol y el estrés. Su cabello,…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

El Carrito de los Sueños

La esquina del auditorio “Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se…

End of content

No more pages to load