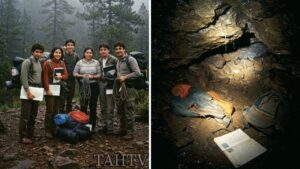

En 1986 grupo de estudiantes desapareció en la sierra de Puebla. En 2010, alpinistas hallaron sus restos en una cueva que cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente pasó en aquellas montañas. La historia comienza en el otoño de 1986 en la Facultad de Geografía de la Universidad

Autónoma de Puebla.

El aire fresco de octubre se filtraba por las ventanas del aula 204, donde el profesor Ignacio Herrera explicaba con pasión los relieves montañosos de la sierra norte de Puebla. Sus estudiantes, jóvenes de entre 20 y 23 años, escuchaban atentos mientras él señalaba en el mapa las elevaciones que

rodeaban su estado natal.

La sierra de Puebla no es solo montañas y bosques”, decía Herrera con su característica intensidad. Es un laboratorio natural perfecto para entender cómo la geología moldea la vida humana. Ahí están los secretos de nuestros antepasados, las rutas comerciales prehispánicas, los ecosistemas únicos

que han permanecido intactos durante siglos.

Entre los estudiantes que más atención prestaban se encontraba María Elena Vázquez. Una joven de 22 años, originaria de Cholula. Con su cuaderno siempre lleno de notas detalladas y mapas dibujados a mano, María Elena soñaba con convertirse en cartógrafa profesional. Su compañero de estudios,

Roberto Jiménez, de 21 años y nacido en la capital poblana, compartía su fascinación por la geografía, aunque su interés se inclinaba más hacia la geología y la formación de cuevas y cavernas.

El grupo se completaba con otros cuatro estudiantes igualmente apasionados. Carmen Delgado, de 23 años, especializada en geografía humana y proveniente de San Martín, Texmelucán. Luis Fernando Ramos, de 20 años, el más joven del grupo, estudioso de la flora y fauna de montaña, originario de

Atlixco, Ana Patricia Morales, de 22 años, interesada en geografía económica y nacida en Tesiutlán.

Y finalmente, Miguel Ángel Torres, de 23 años, el más experimentado en montañismo del grupo, proveniente de la ciudad de Puebla. Si este relato te está cautivando, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir investigando

y compartiendo estos misterios que nos mantienen despiertos por las noches.

La propuesta surgió una tarde de noviembre cuando el profesor Herrera anunció la posibilidad de realizar una expedición de campo a la sierra de Puebla como parte del proyecto final del semestre. Necesito un grupo pequeño pero comprometido”, explicó. Van a pasar 5co días en la montaña estudiando

formaciones rocosas, midiendo altitudes, documentando ecosistemas y sobre todo poniendo en práctica todo lo que han aprendido en estas aulas.

María Elena fue la primera en levantar la mano, seguida inmediatamente por Roberto. En cuestión de minutos, los seis estudiantes habían formado el equipo perfecto, experiencia en montañismo, conocimientos complementarios y, sobre todo, una amistad sólida forjada durante 3 años de carrera

universitaria.

Las semanas siguientes se llenaron de preparativos intensos. Roberto se encargó de estudiar las rutas más seguras hacia la zona de Cuetzalán del Progreso, donde tenían planeado establecer su campamento base. María Elena coordinó los aspectos logísticos, permisos, equipo de camping, mapas

topográficos y comunicación con las autoridades locales.

Carmen investigó sobre las comunidades indígenas de la región para asegurar un acercamiento respetuoso. Luis Fernando preparó una guía detallada de la flora y fauna que esperaban encontrar, mientras que Ana Patricia calculó presupuestos y coordinó el transporte. Miguel Ángel, con su experiencia

previa en montañismo, se responsabilizó del equipo técnico cuerdas, brújulas, equipo de escalada básico y sistemas de seguridad.

El entusiasmo del grupo era contagioso. Pasaban horas en la biblioteca de la universidad consultando estudios geológicos previos de la Sierra de Puebla, analizando fotografías aéreas y planificando cada día de su expedición. Sus familias, inicialmente preocupadas por la idea de que seis jóvenes se

adentraran solos en la montaña, gradualmente se sintieron más tranquilas al ver el nivel de preparación y la seriedad con que enfocaban el proyecto.

La madre de María Elena, doña Carmen, recordaba años después. Mi hija estaba emocionadísima. Llegaba a casa y no paraba de hablar sobre la expedición. me mostraba los mapas, me explicaba las rutas, me contaba sobre las cuevas que esperaban explorar. Era su gran oportunidad de demostrar todo lo que

había aprendido.

Don Aurelio Jiménez, padre de Roberto, también conservaba vívidos recuerdos de esas semanas previas. Roberto siempre había sido aventurero, pero nunca lo había visto tan emocionado. Había convertido su cuarto en una especie de centro de operaciones con mapas en las paredes y listas de equipo por

todas partes.

Me tranquilizaba saber que iba con Miguel Ángel, que tenía experiencia en montaña. Miguel Ángel Torres había comenzado a escalar a los 16 años, acompañando a su tío en excursiones por el pico de Orizaba y la Malinche. A los 23 años ya había completado varias expediciones menores en la sierra norte

de Puebla y conocía bien los riesgos y precauciones necesarias.

Su presencia en el grupo fue para muchos padres la garantía de que sus hijos estarían en buenas manos. La fecha elegida fue el 15 de diciembre de 1986, aprovechando las vacaciones de invierno. El plan era simple, pero bien estructurado, 5co días en la montaña, con base en un campamento cerca de

Cuetzalan del Progreso, desde donde realizarían exploraciones diarias a diferentes puntos de interés geológico.

El profesor Herrera les había proporcionado coordenadas específicas de formaciones rocosas interesantes, cuevas conocidas y miradores naturales que ofrecían vistas panorámicas ideales para sus estudios topográficos. El equipo que llevaban era modesto pero funcional.

Dos tiendas de campaña para cuatro personas cada una, sacos de dormir, equipo de cocina portátil, alimentos enlatados y deshidratados para una semana, agua purificada, un radio de comunicación de corto alcance, brújulas, altímetros, cámaras fotográficas, libretas de campo y equipo básico de

escalada. Miguel Ángel había insistido en incluir cuerdas de seguridad y arneses, pues sabían que algunas de las cuevas que planeaban explorar requerían técnicas básicas de rapel.

Sus compañeros de clase los despidieron con una mezcla de envidia y admiración. Muchos hubieran querido unirse a la expedición, pero el grupo de seis había demostrado ser el más preparado y comprometido. El profesor Herrera, quien por compromisos familiares no podía acompañarlos, les dio sus

últimas recomendaciones el día anterior a la partida. Manténganse siempre juntos.

No tomen riesgos innecesarios. Documenten todo lo que vean y sobre todo disfruten esta experiencia. Van a haber paisajes que recordarán toda la vida. La noche del 14 de diciembre, cada uno de los seis estudiantes se despidió de su familia con la misma mezcla de emoción y nervios que caracteriza el

inicio de cualquier gran aventura.

María Elena abrazó a su madre y le prometió enviar noticias desde Cuetsalán. Roberto verificó una vez más su equipo fotográfico, ansioso por capturar las formaciones geológicas que habían estudiado solo en libros. Carmen repasó sus notas sobre la cultura totonaca de la región. Luis Fernando empacó

sus guías de identificación de especies.

Ana Patricia guardó cuidadosamente los mapas topográficos. que serían su guía durante la expedición. Miguel Ángel revisó por última vez las cuerdas y el equipo de seguridad, asegurándose de que todo estuviera en perfectas condiciones. Ninguno de ellos podía imaginar que esa sería la última noche

que pasarían en sus casas familiares.

Ninguno sospechaba que su expedición académica se convertiría en uno de los misterios más perturbadores en la historia de Puebla. Y ninguno sabía que sus nombres quedarían para siempre ligados a un enigma que incluso décadas después seguiría generando preguntas sin respuesta. La mañana del 15 de

diciembre de 1986 amaneció fría, pero despejada en la ciudad de Puebla.

A las 6 de la mañana, los seis estudiantes se reunieron en la terminal de autobuses de Capu, cargando sus mochilas y equipo hacia el autobús que los llevaría a Cuetzalán del Progreso. El viaje de aproximadamente 3 horas los conduciría desde la planicie poblana hasta las montañas brumosas de la

Sierra Norte, donde comenzaría su expedición de 5 días.

Roberto documentó el inicio del viaje con su cámara fotográfica, capturando imágenes de sus compañeros subiendo al autobús sonrientes y llenos de expectativas. En una de esas fotografías que sería encontrada años después se puede ver a María Elena consultando un mapa mientras Miguel Ángel ajusta

las correas de su mochila.

Carmen aparece conversando animadamente con Ana Patricia mientras Luis Fernando observa por la ventana el paisaje que comenzaba a cambiar conforme el autobús ascendía hacia la sierra. El trayecto transcurrió sin incidentes. Según el testimonio del conductor Evaristo Mendoza, quien los recordaba

perfectamente años después, los jóvenes estaban muy emocionados, pero organizados.

Se notaba que habían planeado bien su viaje. Hablaban sobre cuevas y montañas, consultaban mapas constantemente. Me preguntaron varias veces sobre el clima en la sierra y les dije que diciembre era una época seca, ideal para caminar en la montaña. Llegaron a Cuetzalan del Progreso cerca de las 9:30

de la mañana.

El pueblo, con sus calles empedradas y casas de techo rojo, los recibió envuelto en la neblina matutina característica de la región. Su primera parada fue en el pequeño hotel familiar Posada del viajero, regentado por la familia Herrera sin relación con su profesor, donde habían reservado una

habitación para pasar la primera noche antes de dirigirse a la montaña.

Doña Esperanza Herrera, la propietaria de la Posada, los recibió con la hospitalidad típica de la región. Llegaron muy temprano, recordaba en entrevistas posteriores. Estaban ansiosos por comenzar su expedición, pero primero quisieron conocer el pueblo y hablar con gente local sobre las rutas más

seguras hacia las cuevas que querían explorar.

Durante esa mañana, el grupo se dividió en dos para optimizar sus preparativos. María Elena, Roberto y Luis Fernando se dirigieron al mercado local para comprar provisiones frescas adicionales y hablar con los comerciantes sobre las condiciones actuales de los senderos de montaña.

Mientras tanto, Carmen, Ana Patricia y Miguel Ángel visitaron la presidencia municipal para registrar oficialmente su expedición y obtener información actualizada sobre el estado de los caminos hacia la zona que planeaban explorar. En la presidencia municipal, el secretario del Ayuntamiento, don

Jacinto Schitl, un hombre mayor con amplio conocimiento de la sierra, les proporcionó valiosa información.

Les recomendé que tuvieran mucho cuidado con las cuevas profundas”, declaró años después a las autoridades. “La sierra de Puebla está llena de cavernas, algunas muy grandes y complejas. Les dije que siempre dejaran marcas para encontrar la salida y que nunca se separaran del grupo. El plan original

era establecer su campamento base en una meseta conocida localmente como El Mirador de Tlalo, ubicada aproximadamente a 2 horas de caminata desde Cuetzalán, siguiendo un sendero utilizado tradicionalmente por los recolectores de café y las comunidades indígenas de la zona. Desde

ahí podrían acceder a varias formaciones geológicas interesantes y a un sistema de cuevas que aparecía marcado en sus mapas topográficos como Gruta sin nombre, área inexplorada. La tarde del 15 de diciembre la dedicaron a revisar una vez más su equipo y a estudiar los mapas con mayor detalle.

En el cuarto de la posada extendieron sobre las camas los mapas topográficos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señalando con lápiz rojo las rutas planeadas y los puntos de interés que esperaban documentar. Miguel Ángel trazó rutas alternativas de regreso para cada día

de exploración, una precaución que había aprendido en sus expediciones anteriores.

Se quedaron hasta muy tarde planificando, recordaba doña Esperanza. Los escuchaba hablar desde la cocina. Estaban muy emocionados, especialmente cuando hablaban de unas cuevas grandes que querían explorar. Decían que podrían ser importantes para sus estudios. La mañana del 16 de diciembre amaneció

nublada con una ligera llovisna que cesó hacia las 8 de la mañana.

Después de un desayuno consistente en la posada, los seis estudiantes cargaron sus mochilas y se despidieron de Doña Esperanza, prometiendo regresar el 20 de diciembre para pasar una última noche antes de volver a Puebla. Muy educados todos, recordaba la anciana. Me dijeron que si no regresaban el

20 por la noche, avisara a las autoridades. Miguel Ángel, el que parecía tener más experiencia, me dejó escrito el nombre de su familia en Puebla y me pidió que los llamara si pasaba algo.

El grupo comenzó su caminata hacia el mirador de Tlalo aproximadamente a las 9:15 de la mañana. Don Macedonio Flores, un arriero local que los vio partir desde la plaza principal de Cuetzalan. Los describió como bien preparados, con buen equipo y mochilas grandes. Se veían contentos tomando fotos

del pueblo desde diferentes ángulos antes de irse hacia el sendero de la montaña.

La última persona que los vio con certeza fue Aurelio Schochitlle, hijo de don Jacinto, quien trabajaba como guía ocasional para turistas interesados en conocer la sierra. Aurelio se encontró con el grupo hacia las 11:30 de la mañana. cuando ya habían avanzado aproximadamente la mitad del camino

hacia su campamento base.

Los encontré en el sendero principal, cerca del arroyo El Salto”, declaró Aurelio a las autoridades. Estaban descansando y María Elena estaba dibujando un mapa de la zona en su libreta. Me preguntaron sobre las cuevas grandes que aparecían en sus mapas y les confirmé que sí existían.

Les dije que fueran con cuidado porque algunas son muy profundas y pueden ser peligrosas. Miguel Ángel me aseguró que tenían experiencia y equipo de seguridad. Según el testimonio de Aurelio, el grupo se veía en excelentes condiciones, animados, bien hidratados y sin signos de fatiga excesiva.

Roberto le mostró algunas fotografías que había tomado del paisaje y le preguntó sobre los mejores ángulos para capturar las formaciones rocosas de la zona.

Carmen conversó brevemente con él en Totonaco, idioma que había estado estudiando como parte de su investigación sobre geografía humana de la región. Me invitaron a acompañarlos, pero tenía que regresar al pueblo para ayudar a mi padre”, continuó Aurelio. “Les deseé buena suerte y les dije que

tuvieran cuidado. Fue la última vez que alguien los vio con vida.

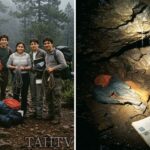

” Esa fue efectivamente la última confirmación visual del grupo. Se calcula que llegaron a El Mirador de Tlalo hacia las 2 de la tarde del 16 de diciembre. Los restos de su campamento, encontrados días después confirmaron que efectivamente establecieron su base en el lugar planificado.

Las marcas en el suelo indicaban que habían armado correctamente sus dos tiendas de campaña, habían organizado un área de cocina y habían almacenado su equipo de manera ordenada. Lo que sucedió en los días siguientes se reconstruyó únicamente a través de evidencias indirectas y los pocos rastros

que dejaron en la montaña. Sus libretas de campo encontradas semanas después indicaban que el 17 de diciembre realizaron una primera exploración hacia el noroeste de su campamento, documentando formaciones rocosas y midiendo altitudes.

Las anotaciones de María Elena describían calizas muy interesantes con evidencias de erosión cárstica y posibles entradas a sistemas de cuevas grandes. La última entrada en las libretas está fechada el 18 de diciembre de 1986. La letra identificada como de Roberto Jiménez simplemente dice cueva

grande encontrada muy profunda. Exploración mañana temprano.

Miguel dice que necesitaremos cuerdas largas. Esa fue la última comunicación conocida del grupo. El 20 de diciembre, cuando no regresaron a la posada como habían prometido, doña Esperanza Herrera cumplió su palabra y contactó a las autoridades locales. Al día siguiente se iniciaron las operaciones

de búsqueda que marcarían el comienzo de uno de los misterios más duraderos en la historia de la sierra de Puebla.

Los seis estudiantes universitarios habían desaparecido sin dejar rastro, adentrándose en las profundidades de una montaña que guardaría sus secretos durante más de dos décadas, hasta que un grupo de alpinistas profesionales haría un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión de lo

que realmente había sucedido en diciembre de 1986.

La mañana del 21 de diciembre de 1986, cuando doña Esperanza Herrera marcó el número telefónico que Miguel Ángel Torres le había dejado anotado en un papel, nadie imaginaba que esa llamada sería el inicio de una de las operaciones de búsqueda más complejas y frustrantes en la historia de Puebla. La

señora Eulalia Torres, madre de Miguel Ángel, recibió la llamada a las 8:30 de la mañana mientras preparaba el desayuno.

Su hijo y sus amigos tenían que regresar ayer por la noche, pero no han aparecido”, le informó doña Esperanza con voz preocupada. Dejaron dicho que si no regresaban el 20 avisáramos a las familias. En cuestión de horas, las seis familias fueron notificadas. Don Aurelio Jiménez, padre de Roberto,

fue el primero en llegar a Cuetzalan del Progreso, manejando durante 3 horas desde la capital poblana, con una mezcla de ansiedad y esperanza de que se tratara de un simple retraso en el regreso. Pensé que tal vez habían encontrado algo muy interesante y habían

decidido quedarse un día extra”, declaró años después. Mi hijo era muy responsable, pero también muy apasionado. Si había encontrado algo importante para sus estudios, era capaz de perder la noción del tiempo. Para la tarde del 21 de diciembre, las seis familias se habían reunido en Cuetzalan.

La comandancia municipal, bajo la coordinación del comandante Esteban Morales, organizó inmediatamente los primeros equipos de búsqueda. Al principio pensamos que era un caso rutinario”, admitió el comandante Morales en declaraciones posteriores. “Jóvenes perdidos en la montaña, probablemente

desorientados o con algún accidente menor.

Calculamos que los encontraríamos en 24 a 48 horas. El primer equipo de búsqueda salió hacia el mirador de Tlalo la mañana del 22 de diciembre. Estaba conformado por ocho elementos, cuatro policías municipales, dos guías locales expertos en la sierra y dos voluntarios civiles, incluido don Aurelio

Jiménez, quien insistió en participar activamente en la búsqueda de su hijo.

El grupo estaba dirigido por el cabo Juventino Castillo, un hombre de 35 años con experiencia en operaciones de rescate en terreno montañoso. El descubrimiento del campamento abandonado se produjo hacia las 2 de la tarde del 22 de diciembre. Encontramos las tiendas de campaña exactamente donde

habían dicho que estarían, reportó el cabo castillo vía radio. Pero no hay señales de los jóvenes.

El campamento parece haber sido abandonado hace varios días. La escena que encontraron en el mirador de Tlalo era desconcertante. Las dos tiendas de campaña permanecían armadas y en buen estado, pero estaban vacías. En el interior de una de ellas se encontraron sacos de dormir ordenadamente

acomodados, ropa limpia doblada y algunos efectos personales, un libro de geología, una linterna, una navaja suiza y algunas barras energéticas sin abrir.

La segunda tienda contenía equipo fotográfico de Roberto, mapas desplegados sobre un saco de dormir y las libretas de campo con las anotaciones que se convertirían en las últimas pistas conocidas del grupo. Lo más perturbador era que no había señales de violencia o de salida apresurada.

Todo estaba muy ordenado, describió don Aurelio, como si hubieran salido para una exploración rutinaria y simplemente nunca hubieran regresado. Sus mochilas de día no estaban, pero dejaron comida, agua y equipo valioso. No tenía sentido. El área de cocina mostraba evidencias de uso reciente:

cenizas frías de una fogata, utensilios limpios y ordenados y latas de comida vacías enterradas apropiadamente, demostrando que los estudiantes habían seguido las prácticas adecuadas de campismo.

Un análisis posterior de las cenizas sugirió que la última fogata había sido encendida entre tres y 4 días antes del descubrimiento, lo que coincidía con la fecha de la última anotación en las libretas, 18 de diciembre. El equipo de búsqueda estableció un perímetro de seguridad alrededor del

campamento y comenzó a buscar rastros que indicaran la dirección que había tomado el grupo.

Macedonio Flores, uno de los guías locales, encontró huellas de botas dirigiéndose hacia el noroeste del campamento en dirección a una zona conocida por sus formaciones cársticas y sistemas de cuevas. Las huellas eran claras al principio, explicó Macedonio. Seis personas caminando en fila con paso

normal. No corrían ni parecían tener prisa.

Sin embargo, las huellas se perdían aproximadamente a 1 kmro del campamento, donde el terreno rocoso y la ojarasca acumulada hacían imposible el rastreo. El equipo siguió la dirección general de las huellas y hacia las 5 de la tarde hizo un descubrimiento que intensificaría tanto la búsqueda como

el misterio.

La entrada a una cueva considerable, parcialmente oculta por vegetación y rocas sueltas. Era una apertura grande de aproximadamente 3 m de ancho por dos de alto, describió el cabo castillo. Se veía que alguien había removido algunas rocas de la entrada recientemente. Había marcas de cuerdas en las

rocas superiores, como si hubieran usado equipo de rapel para descender.

La exploración preliminar de la cueva reveló que descendía abruptamente unos 20 m antes de bifurcarse en varios túneles. Los equipos de rescate de Quetzalan no tenían ni el equipo ni la experiencia necesaria para una exploración espeleológica segura. Era evidente que necesitábamos especialistas,

admitió el comandante Morales.

No podíamos arriesgar más vidas enviando a nuestros hombres a una cueva que no conocíamos. La noticia del descubrimiento llegó rápidamente a las autoridades estatales. El 23 de diciembre, el gobierno de Puebla activó los protocolos de emergencia para personas desaparecidas y solicitó apoyo del

grupo de rescate y urgencias médicas del Estado, así como de especialistas en espeleología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mientras llegaban los refuerzos, las familias mantuvieron una vigilia constante en Cuzalán. La posada de Doña Esperanza se convirtió en el centro de operaciones informal, donde padres y madres se alternaban entre la esperanza y la desesperación. Era terrible ver a esas familias, recordaba doña

Esperanza, especialmente las madres.

Doña Carmen, la mamá de María Elena, no había dormido desde que supo que su hija había desaparecido. Se la pasaba rezando y preguntando cada hora si había noticias. El equipo especializado de espeleó a Cuetzalán el 24 de diciembre, dirigido por el Dr. Alejandro Villalobos, un reconocido experto en

cuevas de la UNAM. Su primera evaluación de la cueva fue desalentadora.

Es un sistema muy complejo con múltiples ramificaciones y desniveles considerables. Si los estudiantes se adentraron aquí sin equipo especializado y experiencia en espeleología, podrían haberse perdido fácilmente o haber sufrido accidentes. La exploración sistemática de la cueva comenzó el 25 de

diciembre. Los espeleólogos, equipados con cuerdas especializadas, sistemas de iluminación profesional y equipos de comunicación descendieron metódicamente por cada túnel accesible.

Durante los primeros tres días exploraron aproximadamente 800 m de galerías subterráneas documentando cada bifurcación y cada cámara. El primer hallazgo significativo se produjo el 27 de diciembre, a unos 150 m de la entrada principal. El Dr. Villalobos encontró una linterna apagada de marca similar

a las que llevaba el grupo de estudiantes.

Estaba depositada en una saliente rocosa, como si alguien la hubiera colocado ahí intencionalmente, reportó. No había caído por accidente. Parecía una marca, una señal. Dos días después, a unos 300 metros de profundidad en un túnel lateral, encontraron algo que helaría la sangre de los rescatistas,

una mochila parcialmente enterrada bajo rocas sueltas.

Al examinarla confirmaron que pertenecía a Luis Fernando Ramos. En su interior encontraron su identificación estudiantil, algunas barras energéticas, una guía de flora mexicana y más inquietante una nota escrita a lápiz en papel arrugado. La nota, con letra temblorosa, pero claramente de Luis

Fernando decía: “Si alguien encuentra esto, grupo separado, seguimos.

Túnel principal hacia abajo. Agua se está acabando. Miguel herido pierna. No podemos encontrar salida. 19 diciembre. La fecha de la nota confirmaba que el grupo había permanecido vivo al menos un día después de su última anotación en las libretas del campamento, pero también revelaba una situación

desesperante.

Estaban perdidos, con suministros limitados y al menos un integrante herido. La búsqueda se intensificó dramáticamente. El gobierno estatal destinó recursos adicionales y se solicitó apoyo del ejército mexicano para coordinar una operación de mayor escala. Equipos de rescate especializados de otros

estados fueron convocados, incluyendo expertos en rescate en cuevas de Nuevo León y Yucatán.

Para el 2 de enero de 1987, más de 50 especialistas participaban en la operación de búsqueda. Habían explorado más de 2 km de túneles subterráneos, instalado sistemas de iluminación temporal y establecido puntos de comunicación cada 200 met. Sin embargo, la complejidad del sistema de cuevas

superaba todas las expectativas iniciales. Era como un laberinto tridimensional, describió el doctor Villalobos.

Túneles que se bifurcaban en múltiples direcciones, cámaras enormes conectadas por pasajes estrechos, desniveles que requerían equipo técnico y lo más complicado, evidencias de que el sistema se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Durante las primeras dos semanas de enero se

encontraron pistas adicionales que confirmaban que el grupo había estado en la cueva.

marcas de cuerdas en varias secciones, pequeños restos de alimentos y lo más perturbador, gotas de sangre seca en una galería particularmente estrecha a más de 400 m de la entrada. Las pruebas confirmaron que la sangre correspondía al tipo sanguíneo de Miguel Ángel Torres, validando la información

de la nota de Luis Fernando sobre su lesión.

Sin embargo, conforme avanzaba enero, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecían. Las temperaturas constantes de 12ºC en el interior de la cueva, combinadas con la humedad y la falta de alimentos, hacían virtualmente imposible la supervivencia después de tantos días. El 20 de enero

de 1987, después de más de un mes de búsqueda intensiva, las autoridades estatales anunciaron oficialmente la suspensión temporal de las operaciones de rescate activo.

Se habían explorado más de 3 km de túneles, se habían documentado decenas de cámaras y galerías y se habían encontrado múltiples evidencias de la presencia del grupo de estudiantes. Pero no se había encontrado rastro alguno de los seis jóvenes. Hemos agotado todas las opciones seguras de búsqueda”,

declaró el coordinador estatal de protección civil, ingeniero Ricardo Mendoza.

El sistema de cuevas es mucho más extenso y complejo de lo que inicialmente calculamos. Continuar con la exploración profunda requeriría equipos y recursos que actualmente no tenemos disponibles y no podemos arriesgar más vidas. Las familias recibieron la noticia con una mezcla de incredulidad y

devastación. Más de un mes después de la desaparición, no había cuerpos que sepultar, no había respuestas definitivas sobre lo que había sucedido y no había closure para su dolor. Los seis estudiantes universitarios habían simplemente desaparecido en las profundidades de la

sierra de Puebla, dejando tras de sí solo pistas fragmentarias y un misterio que parecía imposible de resolver. La cueva fue sellada temporalmente con barreras de seguridad y se estableció un sistema de monitoreo para detectar cualquier actividad sísmica que pudiera afectar la estabilidad del

sistema subterráneo.

Las autoridades prometieron a las familias que la búsqueda se reanudaría cuando se dispusiera de mejores equipos y tecnología. Lo que nadie sabía en enero de 1987 era que pasarían más de dos décadas. antes de que la tecnología y las circunstancias convergieran para revelar finalmente el destino de

María Elena, Roberto, Carmen, Luis Fernando, Ana Patricia y Miguel Ángel, y que la verdad sobre lo que había sucedido en las profundidades de esa cueva sería mucho más extraordinaria e inquietante de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Los años que siguieron a la suspensión oficial de la

búsqueda en enero de 1987

fueron testigos de una transformación gradual, pero implacable, lo que había comenzado como una emergencia activa de rescate, se convirtió lentamente en un caso archivado, un misterio sin resolver que habitaría para siempre en la memoria colectiva de Puebla y en el dolor perpetuo de seis familias

que nunca pudieron despedir. de sus hijos.

Durante 1987 y 1988, las familias mantuvieron viva la esperanza a través de esfuerzos individuales. Don Aurelio Jiménez contrató a exploradores privados en tres ocasiones diferentes, financiando expediciones limitadas que intentaron penetrar más profundamente en el sistema de cuevas. No podía

simplemente rendirme, explicaba años después. era mi hijo.

Mientras no tuviera un cuerpo que sepultar, una parte de mí creía que Roberto podría estar vivo, perdido en algún lugar de esa montaña. La señora Carmen Vázquez, madre de María Elena, desarrolló una rutina que mantendría durante más de una década. Cada 15 de diciembre, fecha en que su hija había

partido hacia la sierra, viajaba a Cuetsalan del Progreso y subía hasta el mirador de Tlalo para dejar flores en el lugar donde había estado el campamento.

Era mi manera de mantenerla cerca, confesaba. De alguna forma sentía que si yo seguía recordando, siguiendo ese ritual, ella sabría que no la había olvidado. Los padres de Miguel Ángel Torres tomaron un enfoque diferente. Utilizando los contactos profesionales de su hijo en el mundo del montañismo,

organizaron una fundación sin fines de lucro, dedicada a mejorar la seguridad en actividades de espeleología y montañismo en México.

Y no podíamos traer de vuelta a Miguel”, declaró su madre, doña Eulalia. Al menos podíamos trabajar para que ninguna otra familia pasara por lo que nosotros estábamos viviendo. Para 1990, el caso había comenzado a desvanecerse de la atención pública. Los medios de comunicación locales lo

mencionaban ocasionalmente en fechas conmemorativas, pero la ausencia de nuevos desarrollos había relegado la desaparición de los seis estudiantes a una nota al pie en la historia de tragedias sin resolver de Puebla. Sin embargo, en Cuzsalan del Progreso, la memoria del grupo

permanecía viva de una manera casi mítica. Doña Esperanza Herrera había convertido el cuarto que habían ocupado los estudiantes en una especie de santuario informal. Conservaba intactos algunos objetos que habían dejado, un mapa doblado, una pluma que Roberto había olvidado sobre la mesa, una

pequeña libreta con anotaciones de Carmen sobre dialectos totacos.

Cada año venían las familias en diciembre, recordaba. Al principio venían todas juntas, después de a poco se fueron espaciando las visitas, pero nunca dejaron de venir. En 1995, casi una década después de la desaparición, ocurrió un evento que renovó brevemente el interés en el caso. Un grupo de

espele aficionados de la Ciudad de México, sin conocimiento del incidente de 1986, decidió explorar el mismo sistema de cuevas como parte de un proyecto de mapeo subterráneo.

Su exploración, más avanzada tecnológicamente que las tentativas de los años 80, reveló que el sistema era aún más extenso de lo que se había calculado inicialmente. Encontramos evidencias de que las galerías principales se extendían por lo menos 5 km hacia el interior de la montaña reportó el

líder de la expedición, ingeniero Carlos Herrera.

Era un sistema verdaderamente impresionante, con conexiones a otras cuevas menores y cámaras enormes que no habían sido documentadas. También encontramos algunas piezas de equipo muy antiguo, fragmentos de cuerda deteriorada y restos de lo que parecía ser equipo de camping de los años 80. Este

descubrimiento motivó a las autoridades estatales a realizar una nueva evaluación del caso.

Se organizó una expedición oficial en 1996, utilizando equipos más modernos y técnicas de exploración más sofisticadas. Durante tres semanas, un equipo conjunto de rescatistas profesionales, espeleólogos universitarios y especialistas en antropología forense exploró sistemáticamente las secciones

más profundas del sistema.

Los resultados fueron tanto prometedores como frustrantes. Se encontraron evidencias adicionales de la presencia del grupo de estudiantes, más fragmentos de equipo, restos de alimentos enlatados que correspondían a las marcas que habían llevado en 1976 e incluso algunos huesos humanos aislados.

Sin embargo, el análisis forense de los huesos resultó inconcluyente. Encontramos restos socios humanos. Pero eran fragmentos muy pequeños y en estado de preservación muy pobre”, explicó el antropólogo forense Dr. Manuel Sánchez. No pudimos determinar con certeza si correspondían a los estudiantes

desaparecidos o arrestos mucho más antiguos, posiblemente de origen prehispánico.

La expedición de 1996 concluyó sin resolver definitivamente el misterio, pero estableció algo importante. El sistema de cuevas era mucho más grande y complejo de lo que cualquier evaluación previa había determinado. Se estimó que las galerías principales se extendían por más de 10 km con múltiples

niveles verticales y conexiones a sistemas secundarios que podrían sumar docenas de kilómetros adicionales de túneles subterráneos.

A medida que transcurrían los años de la década de 1990 y los primeros años del 2000, las familias enfrentaron la dolorosa transición de la esperanza a la aceptación. Uno por uno, los padres de los estudiantes desaparecidos comenzaron a realizar ceremonias conmemorativas privadas, reconociendo

implícitamente que sus hijos probablemente habían muerto en 1986.

Don Aurelio Jiménez organizó una misa en memoria de Roberto en diciembre del 2000, exactamente 14 años después de la desaparición. Era hora de dejarlo ir”, explicó a los asistentes. Roberto habría querido que siguiéramos viviendo, no que pasáramos el resto de nuestras vidas atrapados en la

incertidumbre.

Sin embargo, no todas las familias siguieron el mismo camino. Los padres de Ana Patricia Morales mantuvieron hasta sus últimos días la convicción de que su hija había sobrevivido de alguna manera y había empezado una nueva vida en algún lugar remoto. Ana era muy inteligente y muy fuerte, insistía

su madre, doña Rosario.

Si alguien podía encontrar una manera de salir de esa cueva, era ella. Para 2005, casi dos décadas después de la tragedia original, el caso había adquirido características de leyenda urbana en la región. Los guías turísticos de Cuetzalan incluían la historia en sus recorridos, aunque frecuentemente

mezclando hechos reales con especulaciones y elementos folkóricos.

Algunas versiones populares sugerían que los estudiantes habían descubierto tesoros arqueológicos y habían sido víctimas de saqueadores. Otras teorías más fantásticas proponían que habían encontrado ciudades subterráneas o túneles que conectaban con otras regiones del país. La cueva original,

conocida ahora localmente como la cueva de los estudiantes, había sido sellada oficialmente en 1998 después de que varios turistas intentaran exploraciones no autorizadas.

Una placa conmemorativa instalada por la Universidad Autónoma de Puebla en 2001 marcaba la entrada sellada con los nombres de los seis estudiantes y las fechas de su desaparición. En 2008, la historia recibió un breve resurgimiento mediático cuando un documentalista independiente de la Ciudad de

México, interesado en casos sin resolver de México, produjo un documental de una hora sobre la desaparición. Perdidos en la sierra.

El misterio de los estudiantes de Puebla incluyó entrevistas con las familias sobrevivientes, rescatistas que habían participado en las búsquedas originales y especialistas en espeleología que analizaban las posibles causas de la tragedia. El documental planteó una teoría que había circulado

informalmente durante años, pero nunca había sido explorada oficialmente, que los estudiantes habían penetrado tan profundamente en el sistema de cuevas que habían accedido a galerías inundadas estacionalmente, quedando atrapados cuando el nivel del agua subterránea

subió debido a lluvias tardías de invierno que no habían sido previstas en los pronósticos meteorológicos. de 1986. Para 2009, 23 años después de la desaparición original, parecía que el misterio de los seis estudiantes de geografía permanecería para siempre sin resolver.

Las familias habían envejecido, algunas habían perdido a los padres que nunca conocieron el destino de sus hijos. Y las nuevas generaciones conocían la historia más como folklore local que como tragedia real. La tecnología había avanzado considerablemente desde los años 80. Los equipos de GPS, las

cámaras de video resistentes al agua, los sistemas de comunicación por satélite y las técnicas modernas de rescate en espacios confinados habrían podido hacer una diferencia significativa en 1986, pero para 2009 parecía demasiado tarde para aplicar estos avances al caso de los estudiantes perdidos.

Lo que nadie podía prever que en 2010 un grupo de

alpinistas profesionales explorando una ruta completamente diferente en la sierra de Puebla para un proyecto comercial de turismo de aventura, estaba a punto de hacer un descubrimiento que no solo resolvería el misterio de 1986, sino que revelaría una verdad mucho más compleja y perturbadora sobre

lo que realmente había sucedido en las profundidades de esa montaña durante los últimos días de diciembre de 1986.

La mañana del 15 de marzo de 2010, exactamente 24 años y 3 meses después de la desaparición de los estudiantes universitarios, un equipo de alpinistas profesionales dirigido por el experimentado montañista español Eduardo Ramírez se preparaba para explorar una ruta comercial de descenso en rapel,

en una sección de la sierra de Puebla, ubicada aproximadamente 8 kilómetros al sureste de la cueva de los estudiantes.

Ramírez, de 45 años, había sido contratado por una empresa de turismo de aventura para evaluar la viabilidad de establecer rutas comerciales de rapel y escalada en roca en la zona. Su equipo estaba conformado por cinco especialistas, la geóloga mexicana doctora Patricia Solís, el fotógrafo de

aventura italiano Marco Benedetti y los guías de montaña José Luis Herrera y Armando Vega, ambos originarios de Veracruz.

Era una exploración rutinaria, recordaba Ramírez años después. Buscábamos formaciones rocosas interesantes, caídas de agua estacionales, cuevas menores que pudieran ser atractivas para turistas. No teníamos idea de que estábamos a punto de resolver uno de los misterios más antiguos de la región. El

equipo había establecido su campamento base en una meseta conocida localmente como el Peñón del Águila, desde donde planeaban explorar varias barrancas y formaciones rocosas durante una semana.

Su trabajo consistía en documentar rutas potenciales, evaluar niveles de dificultad y seguridad y determinar los puntos de acceso más viables para futuras operaciones comerciales. El descubrimiento ocurrió durante el tercer día de exploración, cuando el equipo decidió investigar una barranca

profunda que aparecía en sus mapas topográficos como cañón sin nombre.

Para acceder al fondo de la barranca necesitaban hacer rapel por una pared vertical de aproximadamente 80 m. José Luis fue el primero en descender, relató Eduardo Ramírez. Cuando llegó al fondo, su voz por radio sonaba alterada. nos dijo que había encontrado algo extraño y que necesitaba que

bajáramos inmediatamente.

Lo que José Luis Herrera había encontrado en el fondo de la barranca era una apertura rocosa, parcialmente oculta por vegetación y sedimentos acumulados durante décadas, pero no era una cueva ordinaria, era claramente una salida, una apertura que conducía desde el interior de la montaña hacia el

exterior y esparcidos alrededor de esa abertura, había objetos que inmediatamente levantaron sospechas.

fragmentos de tela sintética, pedazos de metal oxidado que parecían serillas o cierres y huesos humanos blanqueados por el tiempo. “En cuanto vi los huesos, supe que habíamos encontrado algo importante”, declaró José Luis. No eran restos antiguos prehispánicos. Se veía claramente que eran

relativamente recientes de las últimas décadas y había demasiados objetos manufacturados. mezclados con los restos.

El equipo siguió los protocolos adecuados sin tocar nada. Documentaron fotográficamente la escena desde múltiples ángulos y establecieron un perímetro de seguridad alrededor del área. Marco Benedetti, con su experiencia en fotografía forense, capturó más de 200 imágenes detalladas que más tarde

serían cruciales para la investigación.

La doctora Patricia Solís realizó una evaluación preliminar de la geología del sitio. Era evidente que esta abertura conectaba con un sistema de cuevas más amplio”, explicó. Las marcas de erosión y los depósitos sedimentarios indicaban que durante ciertas épocas del año, probablemente durante las

lluvias intensas, esta abertura funcionaba como una salida de emergencia para el agua que se acumulaba en las galerías interiores.

Eduardo Ramírez contactó inmediatamente a las autoridades mediante su radio satelital. Para las 6 de la tarde del 15 de marzo, un equipo preliminar de la Policía Ministerial de Puebla había llegado al sitio. Para la mañana del 16 de marzo, especialistas forenses y arqueólogos de la universidad

estaban coordinando la que se convertiría en la excavación más importante en la historia criminológica de Puebla.

La primera identificación positiva llegó el 17 de marzo cuando el análisis preliminar de una identificación estudiantil encontrada entre los escombros confirmó que pertenecía a Roberto Jiménez. La tarjeta, protegida parcialmente por haberse alojado bajo una roca, aún conservaba la fotografía y el

nombre claramente legibles. Cuando confirmamos que habíamos encontrado a los estudiantes desaparecidos en 1986, todo cambió, declaró el fiscal especial Marco Antonio Delgado, quien fue asignado para coordinar la investigación. Ya no era solo un hallazgo arqueológico o un accidente de

montañismo, era la resolución de un caso que había permanecido abierto durante 24 años. Las excavaciones sistemáticas comenzaron el 20 de marzo de 2010. Durante las siguientes tres semanas, un equipo multidisciplinario conformado por antropólogos forenses, arqueólogos, especialistas en espeleología

y investigadores criminales, trabajó meticulosamente para reconstruir lo que había sucedido en diciembre de 1986.

Los hallazgos fueron tanto reveladores como perturbadores. Se recuperaron restos óse las seis personas. identificadas posteriormente mediante registros dentales y análisis de ADN comparativo con muestras proporcionadas por las familias. Pero más importante que los restos humanos fueron los objetos

personales y el equipo que permitieron reconstruir una cronología detallada de los últimos días del grupo.

Entre los objetos recuperados se encontraban las tres cámaras fotográficas de Roberto Jiménez, una de ellas con el rollo de película Aún intacto. Las libretas de campo de María Elena Vázquez, con anotaciones que continuaban más allá de la fecha que habían sido encontradas en el campamento original.

Fragmentos de las cuerdas de rapel de Miguel Ángel Torres, la brújula de Ana Patricia Morales y más inquietante una botella de plástico que contenía lo que pareció ser una carta de despedida colectiva. El análisis forense de la carta, escrita en múltiples tipos de letra que correspondían a los seis

estudiantes, reveló una verdad desgarradora sobre sus últimos días. La carta fechada 22 de diciembre de 1986 describía como el grupo había quedado atrapado en el sistema de cuevas después de que un desprendimiento rocoso bloqueara su ruta de salida principal.

“Llevamos 4 días atrapados”, escribía Roberto con letra temblorosa. “El túnel por donde entramos está completamente bloqueado.” Miguel se lastimó la pierna cuando intentamos mover las rocas. Hemos encontrado otras rutas, pero todas terminan en paredes verticales o en galerías inundadas.

La carta continuaba con anotaciones de diferentes personas. Ana y Carmen encontraron una corriente de aire que viene de arriba. Creemos que hay una salida por ahí, pero está muy alta. Letra de María Elena. Intentamos hacer un sistema de poleas con nuestras cuerdas, pero no son suficientes. Miguel

Ángel, el agua se está acabando.

Luis está muy débil. Carmen. La parte final de la carta revelaba una decisión desesperada. Hemos decidido intentar llegar a la corriente de aire. Es nuestra única oportunidad. Si no sobrevivimos, queremos que nuestras familias sepan que luchamos hasta el final y que nos queremos mucho, firmado por

los seis.

El análisis de los restos óseos y la distribución de los objetos personales confirmó la secuencia de eventos descrita en la carta. El antropólogo forense Dr. Raúl Mendoza explicó, “Los restos estaban distribuidos a lo largo de aproximadamente 50 m desde el interior de la abertura hacia el exterior.

Es consistente con una caída durante un intento de escape.

La reconstrucción más probable basada en toda la evidencia recopilada fue que el grupo había quedado atrapado en el sistema de cuevas cuando un desprendimiento sísmico menor bloqueó su ruta de entrada original. Durante varios días habían explorado rutas alternativas hasta encontrar la corriente de

aire que indicaba una posible salida vertical.

Las marcas en las rocas y la distribución de las cuerdas indican que intentaron un sistema complejo de rapel ascendente”, explicó el experto en rescate técnico, capitán Sergio Morales. Era una maniobra muy difícil, incluso para expertos, prácticamente imposible para estudiantes con equipo limitado y

uno de ellos lesionado.

El rollo de película encontrado en una de las cámaras de Roberto, revelado con técnicas especializadas para material deteriorado, proporcionó las imágenes más impactantes del hallazgo. Las últimas fotos del rollo mostraban al grupo en el interior de la cueva. Caras demacradas por varios días sin

alimentos adecuados, pero aún determinadas. Una imagen particularmente conmovedora mostraba a los seis estudiantes reunidos antes de su intento final de escape, abrazándose y sonriendo forzadamente hacia la cámara.

El análisis geológico del sitio reveló información adicional crucial. La doctora Solís determinó que la abertura por donde habían intentado escapar se había vuelto más accesible debido a la erosión gradual durante las más de dos décadas transcurridas. En 1986 esa salida habría sido mucho más

difícil de alcanzar”, explicó.

La erosión natural y algunos desprendimientos menores a lo largo de los años habían creado un camino más directo hacia el exterior. Las noticias del descubrimiento llegaron a las familias el 18 de marzo de 2010. Después de 24 años de incertidumbre, finalmente tenían respuestas sobre el destino de

sus hijos.

La reacción fue una mezcla compleja de alivio, dolor renovado y una extraña sensación de closure que había sido imposible durante más de dos décadas. Don Aurelio Jiménez, ya de 78 años, declaró a los medios, “Por fin sabemos qué pasó con Roberto. No fueron negligentes, no fueron irresponsables.

Lucharon por sus vidas hasta el final. Como padres no podemos pedir más que eso.

Doña Carmen Vázquez, madre de María Elena, expresó sentimientos similares. Mi hija murió haciendo lo que más amaba, explorando y aprendiendo. La carta nos muestra que estuvieron unidos hasta el final, que se cuidaron mutuamente. Es doloroso, pero también es hermoso. El funeral colectivo se realizó

el 10 de abril de 2010 en la catedral de Puebla con la asistencia de cientos de personas, incluyendo compañeros de universidad que ya eran adultos profesionales, autoridades estatales y miembros de la comunidad espeleológica mexicana que habían seguido el caso durante décadas. Los restos fueron

sepultados en una cripta especial en el panteón municipal de Puebla con una placa conmemorativa que incluía un texto tomado de su carta final. Luchamos hasta el final, unidos como familia. Sin embargo, el descubrimiento de 2010 también reveló aspectos inquietantes que no habían sido anticipados.

El análisis detallado de las libretas de campo encontradas mostró que el grupo había hecho observaciones geológicas extraordinariamente detalladas durante sus días en la cueva, documentando formaciones y características que no habían sido conocidas por los científicos.

Sus anotaciones eran de nivel profesional, comentó el geólogo de la UNAM, Dr. Fernando Aguilar. habían documentado un sistema de cuevas mucho más complejo de lo que cualquiera había imaginado. Sus mapas, dibujados a mano, eran más precisos que muchos estudios profesionales de la época. Más

perturbador aún era el hecho de que sus mapas indicaban la existencia de cámaras y galerías que no habían sido encontradas durante las búsquedas de los años 80 y 90.

Es posible que el grupo haya explorado secciones del sistema que nunca fueron alcanzadas por los equipos de rescate”, admitió el Dr. Alejandro Villalobos, quien había dirigido las búsquedas originales. La ironía es que ellos conocían mejor la cueva que nosotros, pero ese conocimiento murió con

ellos. El caso fue oficialmente cerrado el 15 de mayo de 2010, clasificado como muerte accidental por causas naturales.

Sin embargo, las revelaciones del descubrimiento habían abierto nuevas preguntas sobre la extensión realist cuevas de la Sierra de Puebla y sobre cuántos otros secretos podrían estar escondidos en sus profundidades. La cueva original, la cueva de los estudiantes, fue reabierta temporalmente para

permitir nuevas exploraciones científicas basadas en los mapas dejados por los estudiantes.

Estos estudios confirmarían que el sistema era efectivamente mucho más extenso de lo que se había calculado, extendiéndose por más de 15 km y conectando con al menos otros tres sistemas de cuevas menores. El descubrimiento de 2010 no solo había resuelto el misterio de los seis estudiantes

desaparecidos, sino que había revelado la existencia de uno de los sistemas de cuevas más complejos y extensos de México.

un descubrimiento científico que había costado seis vidas jóvenes, pero que habría contribuido significativamente al conocimiento geológico del país si hubieran logrado regresar para compartir sus hallazgos. En los 14 años que han transcurrido desde el descubrimiento de los restos de los seis

estudiantes de geografía en marzo de 2010, el impacto de su historia ha resonado mucho más allá de las fronteras de Puebla, transformando no solo las regulaciones de seguridad para actividades espeleológicas en México, sino también contribuyendo significativamente al conocimiento científico sobre

los sistemas de Cuevas del país. La

Universidad Autónoma de Puebla estableció en 2011 el programa de investigación espeleológica María Elena Vázquez, nombrado en honor a la estudiante que había demostrado el mayor talento cartográfico del grupo. Este programa financiado conjuntamente por la universidad y el gobierno estatal se ha

convertido en el centro de investigación de cuevas más importante de México, atrayendo estudiantes e investigadores de toda América Latina.

El legado de esos seis estudiantes trasciende su tragedia personal, explica la doctora Patricia Solís, quien después de participar en el descubrimiento de 2010 se convirtió en la directora del programa. Sus mapas y anotaciones, realizados en condiciones extremas durante sus últimos días, han sido

fundamentales para entender la complejidad geológica de la sierra de Puebla.

en cierta forma lograron completar su investigación académica, aunque nunca pudieron presentar sus resultados. El sistema de cuevas, conocido ahora oficialmente como complejo espeleológico los seis estudiantes, ha sido completamente mapeado utilizando tecnología moderna de GPS subterráneo, drones

especializados y sistemas de láser tridimensional.

Los estudios han confirmado que es uno de los sistemas de cuevas más extensos de México con más de 23 km de galerías documentadas y al menos 12 entradas naturales diferentes. La exploración moderna del complejo ha revelado características geológicas extraordinarias: cámaras del tamaño de catedrales,

lagos subterráneos permanentes, formaciones de estalactitas y estalagmitas que requieren miles de años para desarrollarse y evidencias de ocupación humana prehistórica que datan de más de 2000 años. Los estudiantes habían

elegido, sin saberlo, uno de los sitios geológicos más importantes de México para su investigación”, comenta el espeleólogo Dr. Fernando Aguilar. Sin embargo, el acceso al complejo permanece estrictamente controlado. Después de la tragedia de 1986 y basándose en las recomendaciones del análisis

forense de 2010, las autoridades mexicanas implementaron algunas de las regulaciones de espeleología más estrictas del mundo.

Ninguna exploración de cuevas en territorio nacional puede realizarse sin permisos específicos. equipos de seguridad certificados internacionalmente y la presencia obligatoria de al menos un guía profesional registrado. Aprendimos que la montaña no perdona la improvisación, declara el capitán Sergio

Morales, quien ahora dirige la Unidad Especializada en Rescate Espeleológico de Puebla, una división creada específicamente después de los eventos de 1986 y ampliada después del descubrimiento de 2010. Los seis estudiantes eran jóvenes inteligentes y preparados, pero

subestimaron la complejidad del sistema al que se enfrentaban. La unidad especializada cuenta actualmente con 24 rescatistas profesionales, equipos de comunicación satelital, drones de exploración y tecnología de mapeo en tiempo real que permite monitorear a cualquier grupo que explore cuevas en la

región.

Si hubiera existido esta tecnología en 1986, probablemente habríamos podido localizar y rescatar a los estudiantes, admite el capitán Morales. Pero su sacrificio ha salvado innumerables vidas desde entonces. Las familias de los estudiantes han encontrado formas diferentes de procesar el closure que

finalmente obtuvieron en 2010. La familia Vázquez estableció una beca anual para estudiantes de geografía que demuestren excelencia académica y pasión por la exploración científica.

María Elena habría querido que otros jóvenes tuvieran la oportunidad de explorar y descubrir, explica su hermana menor Laura Vázquez, quien ahora es profesora de geografía en la misma universidad donde estudió María Elena. Los padres de Roberto Jiménez donaron el equipo fotográfico profesional de

su hijo a la universidad, estableciendo un laboratorio de fotografía científica que lleva su nombre.

Roberto siempre quiso que sus fotografías contaran historias. Recordaba a su padre antes de fallecer en 2018. Ahora, a través de ese laboratorio, estudiantes de toda la República están aprendiendo a documentar científicamente sus descubrimientos. La familia Torres utilizó los recursos de la

fundación de seguridad en montañismo que habían establecido en los años 90 para crear el primer centro de entrenamiento en rescate espeleológico de México.

Ubicado en las afueras de Puebla, el centro entrena anualmente a más de 200 rescatistas profesionales de todo el país. Miguel habría estado orgulloso, dice su hermano menor, Arturo Torres. Su conocimiento de montañismo está salvando vidas todos los días. El pueblo de Cuetzalán del Progreso ha

abrazado su conexión con la historia de los estudiantes de manera respetuosa, pero también práctica.

La posada de doña Esperanza, quien falleció en 2015 a los 89 años, fue convertida por su familia en un pequeño museo que documenta tanto la historia de los estudiantes como la rica tradición espeleológica de la región. Mi abuela siempre decía que esos jóvenes habían puesto a Cuetalan en el mapa,

explica su nieta María Esperanza Herrera. Ahora recibimos investigadores de todo el mundo que vienen a estudiar nuestras cuevas.

El turismo científico se ha convertido en una fuente importante de ingresos para la región, pero estrictamente regulado y enfocado en la educación más que en la aventura. Los tours guiados del complejo espeleológico, limitados a grupos de máximo ocho personas y requeriendo certificación previa en

espeleología básica, están reservados con meses de anticipación.

No es turismo de adrenalina, enfatiza la guía certificada Carmen Delgado, quien lleva el mismo nombre que una de las estudiantes desaparecidas. Es turismo educativo. Venimos a aprender y a honrar la memoria de quienes murieron explorando estos lugares. Los estudios científicos del complejo han

revelado información que habría fascinado a los estudiantes originales. Se han descubierto ecosistemas únicos adaptados a la vida subterránea, incluyendo especies de peces ciegos que no existen en ningún otro lugar del mundo. formaciones geológicas han proporcionado información valiosa sobre

la actividad sísmica histórica de la región, ayudando a los científicos a entender mejor los patrones de terremotos en el centro de México. Es irónico que la investigación que los estudiantes comenzaron en 1986 se haya convertido en uno de los proyectos de investigación geológica más importantes de

México reflexiona el Dr. Aguilar.

Sus mapas rudimentarios trazados a mano durante sus últimos días han sido la base para descubrimientos que han cambiado nuestra comprensión de la geología subterránea mexicana. Las técnicas de análisis forense utilizadas para resolver el caso también han tenido impactos duraderos.

Los métodos desarrollados para analizar las evidencias deterioradas por 24 años de exposición a condiciones de cueva, han sido adoptados por criminólogos de toda América Latina para casos similares de personas desaparecidas en ambientes hostiles. La tecnología de revelado de película deteriorada

utilizada para recuperar las últimas fotografías de Roberto ha sido refinada y aplicada a la preservación de archivos históricos.

Esas técnicas han permitido recuperar imágenes históricas que se creían perdidas para siempre, explica el especialista en preservación fotográfica Marco Benedetti, quien participó en el descubrimiento original. En 2020, en el décimo aniversario del descubrimiento, se inauguró El Memorial de los

Seus de la Universidad Autónoma de Puebla. El memorial incluye una réplica exacta de la entrada al complejo espeleológico.

Los mapas originales dibujados por los estudiantes protegidos bajo cristal especial y una biblioteca especializada en espeleología, que es considerada la más completa de América Latina. El memorial no es solo para recordar una tragedia”, explicó el rector universitario durante la inauguración.

Es para celebrar la pasión por el conocimiento, el coraje de explorar lo desconocido y el valor de la amistad que mantuvo unidos a esos seis jóvenes hasta sus últimos momentos. Actualmente el complejo espeleológico continúa siendo estudiado por equipos internacionales.

Proyectos de investigación conjuntos con universidades de Estados Unidos, Francia y Australia están utilizando el sitio para desarrollar nuevas técnicas de exploración subterránea y para estudiar cómo los ecosistemas de cuevas responden al cambio climático. Los datos recopilados durante más de una

década de estudios han demostrado que el sistema de cuevas funciona como un indicador natural del cambio climático, con variaciones en los niveles de agua subterránea y en las temperaturas internas que reflejan cambios ambientales más amplios.

Los estudiantes de 1986 no solo descubrieron un sistema de cuevas, observa la doctora Solís, descubrieron un laboratorio natural que nos está ayudando a entender el futuro climático de México. Hoy el nombre de María Elena Vázquez, Roberto Jiménez, Carmen Delgado, Luis Fernando Ramos, Ana Patricia

Morales y Miguel Ángel Torres está presente en aulas, laboratorios, becas académicas, centros de rescate y publicaciones científicas por todo México.

Su historia es enseñada en cursos universitarios no solo como una tragedia a evitar, sino como un ejemplo de dedicación científica y compañerismo que trasciende la muerte. Mientras contemplamos esta historia que se extendió por más de tres décadas, desde aquel frío diciembre de 1986 hasta el

presente, nos enfrentamos a preguntas que van mucho más allá de los hechos concretos que hemos narrado.

La historia de María Elena Vázquez, Roberto Jiménez, Carmen Delgado, Luis Fernando Ramos, Ana Patricia Morales y Miguel Ángel Torres nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, la pasión por el conocimiento y el precio que a veces pagamos por nuestra curiosidad. ¿Qué habría pasado si

hubieran tomado decisiones diferentes? Esta pregunta ha atormentado a las familias, a los rescatistas y a todos quienes han seguido esta historia durante décadas.

Si hubieran llevado equipos de comunicación más avanzados, si hubieran informado a alguien sobre su ubicación exacta antes de adentrarse en la cueva. Si hubieran esperado a obtener más información sobre las condiciones climáticas, si hubieran decidido regresar cuando Miguel Ángel se lesionó la

pierna.

Son preguntas sin respuesta que resuenan con la eterna tensión entre la prudencia y la exploración. El Dr. Alejandro Villalobos, quien dirigió las búsquedas originales y ahora tiene 78 años, reflexiona sobre esta cuestión. He dedicado mi vida a estudiar cuevas y puedo decir con certeza que esos

jóvenes tomaron las precauciones que consideraban adecuadas para su nivel de experiencia.

El problema es que la montaña siempre guarda secretos que no podemos anticipar. La pregunta no es si cometieron errores, sino si nosotros como sociedad les proporcionamos las herramientas y el conocimiento suficientes para enfrentar lo que encontraron. Una de las reflexiones más profundas que

emerge de esta historia es sobre la naturaleza de la exploración humana.

Los seis estudiantes representan una tradición que se extiende desde los primeros humanos que se aventuraron fuera de África hasta los astronautas que exploran el espacio, la necesidad irreprimible de conocer lo desconocido, de mapear lo inexplorado, de empujar los límites de nuestro conocimiento.

Ellos encarnaban lo mejor del espíritu científico. Observa la doctora Patricia Solís. No estaban buscando emociones fuertes o aventuras extremas. Estaban buscando conocimiento. Querían entender cómo funciona nuestro mundo, cómo se formaron esas montañas, cómo se crearon esas cuevas.

murieron haciendo ciencia y eso los convierte en héroes de una manera que tal vez no se reconoce suficientemente. Pero la historia también plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad institucional. ¿Debería la universidad haber permitido que estudiantes de pregrado realizaran una

expedición tan compleja sin supervisión directa? Deberían haber existido protocolos más estrictos para actividades de campo.

Era suficiente la experiencia de Miguel Ángel Torres para liderar un grupo en un ambiente tan peligroso. El profesor Ignacio Herrera, quien propuso originalmente la expedición y ahora tiene 89 años, ha vivido con estas preguntas durante casi cuatro décadas. Cada día me pregunto si debería haber

insistido en acompañarlos, admite, pero también sé que esos jóvenes estaban extraordinariamente preparados para su edad.

La tragedia no fue resultado de negligencia o irresponsabilidad, fue el resultado de una concatenación de circunstancias que nadie podría haber predicho. Lo que resulta más conmovedor de toda esta historia es la forma en que los seis estudiantes enfrentaron su situación desesperada. La carta

encontrada en 2010 revela no solo su determinación por sobrevivir, sino también su preocupación mutua.

y su decisión de permanecer juntos hasta el final. En sus últimos días, cuando podrían haber cedido al pánico o a la desesperación, continuaron documentando sus observaciones científicas y cuidándose unos a otros. Esa carta es uno de los documentos más hermosos y desgarradores que he leído”,

declara la psicóloga especializada en trauma doctora Elena Ramírez, quien ha trabajado con las familias durante años.

Muestra la profundidad de su amistad, su madurez emocional y su compromiso con la ciencia, incluso en circunstancias extremas. No murieron como víctimas pasivas, murieron como científicos, como amigos, como seres humanos ejemplares. La forma en que sus familias procesaron décadas de incertidumbre

también nos enseña sobre la resistencia humana.

Doña Carmen Vázquez, quien mantuvo su ritual anual de visitar el sitio del campamento durante más de una década, falleció en 2019 a los 91 años. Sus últimas palabras, según su familia fueron. Ahora voy a ver a María Elena y a sus amigos. Don Aurelio Jiménez vivió hasta los 89 años, tiempo

suficiente para ver el descubrimiento de los restos de su hijo y la creación del laboratorio fotográfico que lleva el nombre de Roberto. Nuestros padres nos enseñaron que el amor verdadero trasciende la muerte, reflexiona Laura Vázquez,

hermana de María Elena. Nunca dejaron de amar a sus hijos, nunca dejaron de honrar su memoria y nunca permitieron que la tragedia definiera completamente sus vidas. Encontraron formas de convertir su dolor en algo constructivo. Pero quizás la pregunta más profunda que plantea esta historia es sobre

el valor del conocimiento.

¿Vale la pena arriesgar vidas humanas por expandir nuestro entendimiento del mundo? Los seis estudiantes claramente creían que sí y sus contribuciones científicas póstumas sugieren que tenían razón. Sin embargo, es imposible no preguntarse si el conocimiento que obtuvieron valía el precio que

pagaron. Esta no es una pregunta que tenga una respuesta simple.

Observa el filósofo de la ciencia, Dr. Miguel Hernández, de la Universidad Nacional. Toda la historia humana está construida sobre individuos que arriesgaron sus vidas para expandir nuestro conocimiento. Sin exploradores, sin científicos dispuestos a enfrentar lo desconocido, seguiríamos viviendo en

cuevas.

Pero cada vida perdida en la búsqueda del conocimiento es una tragedia individual que no puede ser minimizada por el beneficio colectivo. El complejo espeleológico que lleva el nombre de los seis estudiantes continúa revelando secretos. En 2023, una expedición internacional descubrió conexiones con

sistemas de cuevas submarinas que se extienden hasta la costa del Golfo de México, sugiriendo que el sistema es aún más vasto de lo que se había imaginado.

Cada nuevo descubrimiento es, en cierta forma, una extensión del trabajo que comenzaron en diciembre de 1986. Ellos abrieron una puerta que nunca se ha cerrado, dice el espeleólogo Eduardo Ramírez, quien hizo el descubrimiento original en 2010. Cada vez que entramos a esas cuevas, sentimos su

presencia, no de una manera sobrenatural, sino de una manera científica.

Sus mapas, sus observaciones, sus preguntas sin respuesta siguen guiando nuestro trabajo. La historia también nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas naturales. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo vulnerables ante la montaña, el océano, el

espacio.

Los seis estudiantes no fueron víctimas de violencia humana o de enfermedades. fueron víctimas de la física simple, la gravedad, la geología, las limitaciones del cuerpo humano en ambientes hostiles. Sin embargo, su legado trasciende su muerte. Las regulaciones de seguridad que se implementaron

como resultado de su tragedia han salvado cientos de vidas.

Los centros de entrenamiento establecidos en su memoria han preparado a miles de rescatistas. Los programas académicos creados en su honor han educado a una nueva generación de científicos que comprenden tanto las oportunidades como los riesgos de la exploración. No murieron en vano, insiste el

capitán Sergio Morales. Su muerte tuvo significado porque cambió la forma en que hacemos las cosas.

Cada rescate exitoso que realizamos, cada vida que salvamos es en parte gracias a las lecciones que aprendimos de su tragedia. Cuando visitamos el memorial en la Universidad Autónoma de Puebla, encontramos estudiantes de geografía de la edad que tenían los seis cuando desaparecieron.

Estudian los mapas originales, leen sus anotaciones, se inspiran en su dedicación. Algunos han expresado el deseo de continuar su trabajo, de explorar las secciones del complejo que aún permanecen sin mapear. Ellos nos inspiran a ser mejores científicos, dice Ana Sofía Morales, estudiante de

geografía de 22 años sin relación con Ana Patricia Morales. Pero también nos recuerdan que debemos ser más cuidadosos, más preparados.

Su pasión era admirable, pero también necesitamos aprender de sus errores. Al final, la historia de los seis estudiantes de geografía es tanto una tragedia como una celebración. Es la historia de vidas jóvenes cortadas prematuramente, pero también es la historia de la curiosidad humana, de la

amistad verdadera y del poder transformador del conocimiento.

Es un recordatorio de que algunas preguntas solo pueden responderse tomando riesgos, pero que esos riesgos deben calcularse cuidadosamente. Sus nombres están ahora tallados en placas de mármol, inmortalizados en laboratorios y bibliotecas, pero más importante, están grabados en la memoria colectiva

de una comunidad que aprendió que la exploración y la prudencia no son opuestos, sino compañeros necesarios en la búsqueda del conocimiento.

¿Qué habrían logrado si hubieran vivido? ¿Qué descubrimientos habrían hecho? ¿Qué otras montañas habrían explorado? Son preguntas que nunca tendrán respuesta, pero que nos recuerdan el potencial ilimitado de la juventud comprometida con la ciencia y la exploración.

Si esta historia te ha conmovido, te invito a reflexionar sobre las personas en tu vida que arriesgan todo por sus pasiones, que buscan respuestas a preguntas difíciles que no se conforman con lo conocido. Comparte esta historia. Suscríbete a nuestro canal para más relatos que nos recuerden la

complejidad y la belleza de la experiencia humana.

Y la próxima vez que veas una montaña, una cueva o cualquier lugar inexplorado, recuerda a estos seis jóvenes que creyeron que el conocimiento valía cualquier riesgo. Sus cuerpos descansan ahora en paz, pero su espíritu de exploración vive en cada científico que se adentra en lo desconocido, en

cada estudiante que hace una pregunta que nadie ha hecho antes y en cada persona que cree que entender nuestro mundo vale la pena sin importar el costo.

News

“¿PUEDO TOCAR A CAMBIO DE COMIDA?” — Se Burlaron, Sin Saber Que Era Hija De Una Leyenda Del Piano

Lucía Mendoza, de 9 años, entró en el salón del gran hotel Alfonso XI de Madrid, con la ropa sucia…

“¿De Dónde Sacaste Eso?” – Abuela Millonaria Lloró Al Ver El Collar De Una Camarera

El medallón de plata en forma de estrella hizo que el corazón de Elena Vans, una mujer de 82 años,…

Padre e hija desaparecieron en la Sierra Madre de Oaxaca — 6 años después, guardabosques encontraron

Padre e hija desaparecieron en la sierra madre de Oaxaca. 6 años después guardabosques se encontraron. El sol apenas comenzaba…

(Lima, 1762) Horror En El Sótano De Los Delgado: Los Gemelos Que Nunca Volvieron A Ver La Luz

En las noches más silenciosas del centro histórico de Lima, los vecinos de la calle de los plateros aún evitan…

¿PUEDO ARREGLARLO A CAMBIO DE UN ALMUERZO?” — SE BURLARON, SIN SABER QUE ERA UN GENIO OCULTO

Lo que están a punto de escuchar los dejará sin palabras. Un muchacho de la calle vestido como mendigo se…

EL ME ARROJÓ AGUA HIRVIENTE EN EL CUERPO… Y ESA CICATRIZ SE CONVIRTIÓ EN MI VENGANZA…

El sol se ocultaba tras los techos de lámina cuando Mariana Morales llegó corriendo a la pequeña casa de adobe…

End of content

No more pages to load