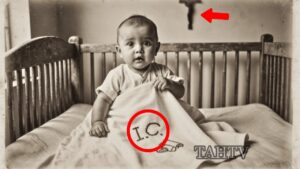

¿Alguna vez pensaste que una sola fotografía podría esconder durante décadas el verdadero nombre de una persona? En 1921 en Puebla, México, un bebé de apenas 6 meses fue dejado en el orfanato San José. La imagen parecía inocente, pero el cobertor con iniciales bordadas no coincidía con ningún

registro oficial.

Décadas después, lo que salió a la luz reveló un secreto familiar que cambiaría para siempre la vida de ese niño convertido en hombre. Y hoy te voy a contar esta historia dramatizada, inspirada en hechos reales históricos. Hasta el último detalle. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me

gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.

Esto es importante porque así entendemos hasta dónde llegan estas historias dramatizadas, inspiradas en hechos reales que nos recuerdan la fuerza de la memoria y el valor de la identidad. Hay fotografías que guardan secretos durante décadas. Esta es una de ellas.

Un bebé de apenas 6 meses mira directamente a la cámara desde un verso de madera astillada envuelto en un cobtor blanco con iniciales bordadas que no coinciden con ningún registro oficial. La imagen fue capturada en 1921 en el orfanato San José de Puebla, México. Y si prestas atención hasta el

final, descubrirás por qué este niño sonríe en la foto, sin saber que acaba de perder para siempre su verdadero nombre.

Esta es la historia de un hombre que vivió 54 años con una identidad prestada y de una madre que murió tres meses después de abandonarlo, llevándose a la tumba un secreto que cambiaría todo. Lo que hace esta historia aún más desgarradora es que el bebé de la foto creció a apenas 15 km de donde su

madre fue enterrada. Pasó toda su vida tan cerca de la verdad y tan lejos de ella al mismo tiempo.

Era el 14 de marzo de 1921. Isabel Cordero, de apenas 19 años, subía a las escaleras de piedra del orfanato San José con su bebé de 6 meses en brazos. Sus manos temblaban, pero no por el frío de la madrugada. Temblaban porque sabía que en 5 minutos más nunca volvería a besar la frente de su hijo.

Los registros del Archivo Diocesano de Puebla confirman que esa madrugada tres bebés fueron dejados en el orfanato. Solo uno sobreviviría a la epidemia de Sarampión del año siguiente. Isabel no era una mujer cualquiera. Era hija de campesinos que habían perdido sus tierras durante la Revolución

Mexicana.

Ese conflicto brutal que había dejado más de un millón de muertos y miles de familias destruidas. Su padre había sido fusilado por negarse a unirse a las fuerzas de Pancho Villa. Su madre había muerto de hambre el invierno anterior y ahora ella, soltera y con un hijo sin padre reconocido,

enfrentaba la decisión más terrible de su vida. Pero miren bien la foto. Hay algo extraño en ella. El bebé no llora. No parece asustado.

Es como si supiera que ese momento quedaría congelado para siempre, como si su alma infantil entendiera que esa imagen sería la única prueba de su verdadera identidad durante más de medio siglo. La hermana Carmen, quien recibió al niño esa madrugada, escribiría después en una carta al obispo de

Puebla que había algo peculiar en ese abandono. La madre no se fue inmediatamente.

Se quedó parada en la puerta durante 20 minutos bajo la lluvia, mirando hacia las ventanas del segundo piso donde dormían los bebés. Y cuando finalmente se alejó, dejó algo más que un niño. Dejó un pañuelo bordado con las iniciales y c y una súplica susurrada. Cuídenlo, es todo lo que tengo.

El bebé fue registrado como Antonio María, sin apellido, sin historia, sin pasado. Las monjas tenían instrucciones estrictas de no mantener ningún vínculo entre los niños abandonados y sus familias biológicas. Era mejor así, decían, más limpio, menos doloroso. Pero lo que no sabían es que al borrar

su nombre estaban borrando también la última conexión con una madre que moriría de tifoidea exactamente tres meses después, delirando y pidiendo perdón a un hijo que ya no podría escucharla.

Antonio creció en ese orfanato donde la muerte era tan común como el hambre. De los 47 niños que vivían allí en 1921, según el censo poblacional de Puebla, solo 18 llegaron a cumplir los 10 años. Las condiciones eran brutales. Un pedazo de pan duro al día, agua con azúcar más cabo si había suerte y

castigos físicos que dejaban marcas más profundas que las cicatrices visibles.

Miren nuevamente la foto. ¿Ven esa pequeña marca en su barbilla? No es una sombra, es una cicatriz. A los 8 meses, Antonio cayó de su cuna porque no había nadie para atenderlo cuando lloró durante 3 horas seguidas. Las monjas estaban ocupadas rezando maitines.

Los otros bebés gritaban de hambre y él, con su carita ensangrentada aprendió su primera lección de vida. En este mundo nadie vendría a salvarlo. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Esa cicatriz se convertiría décadas después en la única forma en que una anciana monja lo reconocería en una

fotografía. Una monja que guardaba un secreto sobre su verdadero nombre.

un secreto que había prometido llevarse a la tumba hasta que la culpa fue más fuerte que la promesa. Y si creen que esta historia no puede ser más impactante, esperen a descubrir qué pasó cuando Antonio cumplió 7 años, porque fue entonces cuando conoció a don Joaquín, el jardinero del orfanato. un

hombre que cambiaría su destino para siempre, enseñándole algo prohibido que las monjas castigaban con días enteros de rodillas sobre granos de maíz.

Don Joaquín le enseñó a leer. Pero para entender por qué esto era tan peligroso, necesitamos retroceder. Necesitamos hablar del México de 1921, un país destrozado por la guerra, donde los huérfanos eran considerados mano de obra barata. No seres humanos con derecho a la educación. Donde aprender a

leer siendo huérfano era visto como una amenaza al orden social establecido. México. 1928.

7 años después de que aquella foto fuera tomada, el orfanato San José se había convertido en un lugar aún más sombrío. La epidemia de Sarampión del 23 había matado a 12 niños, según el informe médico del doctor Hernández, que aún se conserva en los archivos municipales.

Antonio había sobrevivido, pero con los pulmones dañados para siempre. Cada noche, su respiración silvante recordaba a las monjas que la muerte había pasado cerca y había decidido marcarlo en lugar de llevárselo. Era un niño extraño, Antonio María. Mientras otros huérfanos peleaban por las migajas

de pan, él se sentaba en un rincón frotándose las manos compulsivamente, un tic nervioso que había desarrollado desde bebé y que mantendría toda su vida.

Las monjas decían que era señal del demonio, que ese niño llevaba el mal dentro, especialmente porque era zurdo. La hermana Esperanza era diferente. Era la más joven de las monjas. apenas 25 años y tenía una debilidad por ese niño de ojos tristes que nunca pedía nada. Cada noche, cuando las otras

dormían, ella bajaba a la cocina y guardaba un pedazo extra de pan para él. No era mucho, pero era suficiente para que Antonio no se durmiera con el estómago completamente vacío.

años después, ella escribiría en su diario personal, descubierto en 1995, que Antonio era el niño del pañuelo bordado y que guardaba un secreto sobre él que la atormentaba. Pero el verdadero cambio en la vida de Antonio llegó con don Joaquín. Era un viejo jardinero, veterano de la revolución que

había perdido tres dedos de la mano izquierda en la batalla de Celaya.

Las monjas lo toleraban porque trabajaba gratis a cambio de comida y un lugar donde dormir en el cobertizo de herramientas. Lo que no sabían era que don Joaquín había sido maestro rural antes de la guerra. Una tarde de julio, cuando el calor era insoportable y las monjas dormían la siesta, don

Joaquín encontró a Antonio escondido detrás de los rosales, mirando fijamente un libro de oraciones que había robado de la capilla.

El niño pasaba sus deditos sobre las letras tratando de descifrar esos símbolos misteriosos. Don Joaquín se acercó despacio. ¿Quieres aprender a leer, chamaco?, le preguntó. Antonio levantó la vista asustado. Todos sabían que los huérfanos que aprendían a leer eran castigados severamente. Las

monjas decían que la educación los volvería rebeldes, inconformes con su destino de sirvientes.

Pero don Joaquín vio algo en esos ojos. vio hambre, no de comida, sino de conocimiento. Y así comenzaron las lecciones secretas. Cada tarde, mientras las monjas rezaban vísperas, don Joaquín y Antonio se escondían en el cobertizo con un palo en la tierra, el viejo trazaba las letras A, E, I, O, U.

Las vocales son el alma de las palabras, decía.

Sin ellas, las consonantes son solo ruido. Antonio aprendía rápido, demasiado rápido. A los 9 años ya podía leer los misales completos. A los 10 devoraba cualquier pedazo de periódico que el viento arrastraba hasta el orfanato. Y fue leyendo un periódico viejo cuando descubrió algo que lo marcaría

para siempre. Un artículo sobre los niños de la revolución, huérfanos cuyos padres habían muerto en la guerra.

El artículo mencionaba que muchos de estos niños habían sido separados de sus familias y sus nombres cambiados para protegerlos de venganzas políticas. Por primera vez, Antonio se preguntó, “¿Y si Antonio María no era su verdadero nombre? Y si en algún lugar alguien lo estaba buscando con otro

nombre. La respuesta llegó de la forma más inesperada. María Elena, una niña que había llegado al orfanato en 1925, le contó un secreto. Ella había escuchado a las monjas hablar una noche.

Decían que varios niños del orfanato tenían nombres de protección, que sus verdaderas identidades estaban escritas en un libro guardado bajo llave en la oficina de la madre superiora, un libro que solo se abriría cuando los niños cumplieran 18 años, si es que llegaban a esa edad. Pero Antonio no

llegaría a los 18 en el orfanato.

Porque en 1928, cuando tenía 7 años según los registros, llegó la familia Mendoza. Eran comerciantes prósperos de Veracruz que no podían tener hijos. Necesitaban un heredero para su negocio de importaciones. No querían un bebé que pudiera morir de alguna enfermedad.

Querían un niño fuerte que ya hubiera sobrevivido lo peor. El recibo de adopción legal, que aún existe en los archivos estatales, muestra que pagaron 30 pesos de oro por Antonio. Era una fortuna para el orfanato. Suficiente para alimentar a los otros niños durante tres meses. La madre superiora no

lo dudó. Antonio María sería entregado a los Mendoza. La noche antes de irse, la hermana Esperanza lo llamó a su celda.

Tenía los ojos rojos de llorar. Antonio le dijo, “Hay algo que debes saber sobre tu madre.” El niño contuvo la respiración. Por fin alguien le hablaría de su origen. Pero entonces escucharon pasos en el pasillo. Era la madre superiora, la hermana Esperanza palideció. “Olvídalo”, susurró. Vete, que

Dios te proteja.

A la mañana siguiente, cuando los Mendoza vinieron por él, Antonio buscó a la hermana Esperanza con la mirada, pero ella no estaba. Había sido transferida durante la noche a un convento en Oaxaca, una transferencia sorpresiva que nadie pudo explicar. Don Joaquín tampoco apareció para despedirse.

Las monjas dijeron que había muerto durante la noche, pero Antonio vio movimiento en el cobertizo cuando el carruaje se alejaba y así el niño de la foto, con su identidad borrada y su pasado sepultado, comenzó una nueva vida, pero llevaba consigo tres cosas que las monjas no

pudieron quitarle. la cicatriz en la barbilla, el tic nervioso de frotarse las manos y la capacidad de leer que don Joaquín le había regalado. No sabía que esas tres cosas serían fundamentales décadas después para descubrir quién era realmente. Veracruz, 1935. Antonio tenía 14 años según sus

papeles, aunque nadie sabía su edad real.

Los Mendoza lo habían educado bien, demasiado bien para un hijo adoptado. Le enseñaron matemáticas para el negocio, modales para la sociedad, pero nunca le dieron lo que más necesitaba. Amor incondicional. Era un heredero, no un hijo. Una inversión, no familia. El negocio de importaciones de los

Mendoza prosperaba.

Traían telas de Europa, especias de Asia. Pero Antonio descubrió que también traficaban con algo más. Información. Don Roberto Mendoza era informante del gobierno. Denunciaba a comerciantes competidores como simpatizantes comunistas. Por cada denuncia recibía favores, permisos especiales, reducción

de impuestos. Antonio lo descubrió leyendo correspondencia que no debía leer, usando las habilidades que don Joaquín le había enseñado años atrás.

Una noche, mientras organizaba papeles en la oficina, encontró algo que lo heló. Una carta fechada en 1922 firmada por una tal Isabel Cordero. [Música] La carta estaba dirigida a su prima en Veracruz hablando de un bebé que había tenido que abandonar. Mi corazón está partido”, decía la carta, pero

era necesario. El padre del niño fue fusilado por los federales. Si descubren que el bebé es hijo de un revolucionario, lo matarán.

Las monjas prometieron cuidarlo y cambiarle el nombre. La carta había sido interceptada por las autoridades y terminó en los archivos que don Roberto compraba para obtener información sobre sus competidores. Antonio leyó el nombre y otra vez, Isabel Cordero. Algo resonaba en su interior, como un

eco distante, pero no podía ser su madre, ¿o sí? La carta mencionaba el orfanato San José de Puebla. Mencionaba marzo de 1921.

Las fechas coincidían. Esa noche Antonio no durmió. Se frotaba las manos compulsivamente mientras miraba el techo. Por primera vez en su vida tenía una pista, un nombre, Isabel Cordero. Pero, ¿qué podía hacer un adolescente de 14 años con esa información? Los Mendoza jamás lo dejarían investigar.

Para ellos, él era Antonio María Mendoza, su heredero. Punto final. Los años siguientes fueron una tortura lenta. Antonio aprendió el negocio. Sonreía en las cenas sociales, cortejaba a las hijas de otros comerciantes como se esperaba de él. Pero por dentro, el nombre de Isabel Cordero ardía como

una brasa. Se casó a los 19 con Carmen, la hija de un importador de café.

Matrimonio arreglado sin amor. Carmen era hermosa, pero fría. Tuvieron un hijo, Roberto, que creció tan distante de Antonio como Antonio había crecido de los Mendoza. El matrimonio duró 3 años. Carmen lo dejó por un capitán de barco llevándose al niño. Antonio no luchó por la custodia.

¿Cómo podía ser padre si ni siquiera sabía quién era él mismo? Los Mendoza se enfurecieron. Su heredero perfecto se estaba desmoronando. A los 25, Antonio se casó de nuevo. Esta vez con María Teresa, una maestra de escuela. Ella era diferente, dulce, comprensiva. Por primera vez, Antonio sintió

algo parecido al amor. Le contó sobre sus dudas, sobre el nombre de Isabel Cordero.

María Teresa lo animó a investigar. Juntos escribieron cartas a Puebla, al orfanato, a las oficinas de registro civil, pero las respuestas eran siempre las mismas. No hay registros. Los archivos se quemaron. Las monjas que trabajaban entonces ya murieron. Tuvieron dos hijas, Elena y Patricia. Por

un tiempo, Antonio fue casi feliz, pero los fantasmas del pasado no descansan.

Comenzó a tener pesadelos. Soñaba con rostros sin nombre que lo llamaban. Despertaba sudando, frotándose las manos hasta dejarlas rojas. María Teresa trataba de consolarlo, pero el abismo entre ellos crecía. Antonio saboteaba cada momento de felicidad, convencido de que no lo merecía. Si su propia

madre lo había abandonado, ¿cómo podía merecer el amor de alguien más? El segundo matrimonio terminó cuando las niñas eran adolescentes.

María Teresa se fue agotada de amar a alguien que no podía amarse a sí mismo. Las hijas lo visitaban por obligación, pero la distancia era evidente. Antonio había heredado el negocio de los Mendoza cuando estos murieron en un accidente de carruaje en 1945, pero el dinero no llenaba el vacío. Fue

entonces a los 30 años cuando tomó la decisión que cambiaría todo.

Vendió el negocio. Los pocos amigos que tenía pensaron que había enloquecido. Con el dinero compró libros, cuadernos, lápices y se fue a vivir a un pueblo rural en las montañas de Puebla, a solo 15 km de donde había estado el orfanato. No lo sabía entonces, pero también a 15 km de donde su madre

había sido enterrada, se convirtió en maestro rural.

Los campesinos lo miraban con desconfianza al principio. ¿Qué hacía un hombre rico enseñando a niños pobres? Pero Antonio tenía algo que otros maestros no tenían. Conocía el hambre, conocía el abandono, conocía el dolor de no saber quién eres. Cuando miraba a esos niños descalzos con las ropas

remendadas, veía su propio reflejo.

Les enseñaba a leer con la misma pasión con que don Joaquín le había enseñado a él. Dibujaba las letras en la tierra cuando no había pizarrón. Usaba palos y piedras para enseñar matemáticas y sobre todo les contaba historias. Historias de niños valientes que superaban la adversidad. Historias que

sin saberlo, eran fragmentos de su propia vida disfrazados de ficción.

En 1955 se casó por tercera vez. Esperanza se llamaba como la monja que le daba pan extra. era viuda con un hijo. Pensó que tal vez tercera sería la vencida, pero los patrones son difíciles de romper. Cuando Esperanza se acercaba demasiado, cuando parecía que podría amarlo de verdad, Antonio

encontraba formas de alejarla.

Peleas por nada, silencios largos. El tic de frotarse las manos se volvía más intenso. El tercer matrimonio duró 5 años. Esperanza se fue una mañana de lluvia dejando una nota. No puedo competir con fantasmas. Antonio la vio alejarse desde la ventana del salón de clases. Los niños lo miraban en

silencio. Ese día, en lugar de matemáticas, les habló sobre la importancia de dejar ir el pasado, pero cómo enseñar lo que uno mismo no puede aprender.

Y así pasaron los años. Antonio envejeció entre libros y niños campesinos. Sus exesposas se volvieron a casar. Sus hijos crecieron sin él. Pero sus alumnos, a sus alumnos lo adoraban. Para ellos era el maestro Antonio, el que nunca se rendía, el que creía en ellos cuando nadie más lo hacía. En

1975, Antonio tenía 54 años.

Un día cualquiera de abril llegó un paquete a la escuela. Remitente, convento de las hermanas del Sagrado Corazón, Oaxaca. Antonio reconoció el nombre. Era el convento donde habían enviado a la hermana Esperanza. Con manos temblorosas abrió el paquete. El paquete pesaba poco, pero Antonio sintió

que cargaba décadas de secretos. Dentro había una caja de madera pequeña gastada por el tiempo. Una carta la acompañaba.

La letra era temblorosa de anciana. Para Antonio María o como quiera que se llame ahora. La hermana Esperanza murió ayer. En su lecho de muerte me pidió que le enviara esto. Dijo que había esperado 54 años para cumplir una promesa. Que Dios la perdone y a mí también, hermana Lucía. Antonio abrió la

caja con cuidado.

Dentro había tres cosas: una fotografía amarillenta, un papel doblado muchas veces y un pañuelo bordado con las iniciales. Yce. La fotografía lo golpeó como un puñetazo. Era él, el bebé del verso de madera astillada, la misma cicatriz en la barbilla, los mismos ojos que ahora lo miraban cada mañana

desde el espejo, pero inocentes, sin las sombras que los años habían acumulado.

En el reverso de la foto, con tinta descolorida, alguien había escrito: “Miguel Isabel Cordero, 6 meses, marzo 1921. Que Dios lo proteja. Miguel, su nombre era Miguel. Las piernas le fallaron. Se sentó en el suelo de la escuela mientras los niños lo miraban asustados. Maestro, ¿está bien?”,

preguntó Juanito, uno de sus alumnos. favoritos.

Antonio no podía responder. Después de 54 años, finalmente sabía su nombre. Con dedos temblorosos, desdobló el papel. Era una confesión escrita por la hermana Esperanza días antes de morir. Yo, hermana Esperanza, en pleno uso de mis facultades y próxima a encontrarme con nuestro Señor, confieso lo

siguiente.

El niño registrado como Antonio María en marzo de 1921 se llamaba en realidad Miguel Isabel Cordero. Su madre, Isabel Cordero, era mi prima segunda. Ella me pidió que cuidara a su hijo cuando tuvo que entregarlo. El padre del niño, Miguel Hernández, había sido fusilado por los federales tres meses

antes del nacimiento.

Era maestro rural, acusado de enseñar ideas revolucionarias a los campesinos. Isabel no abandonó a su hijo por desamor, lo abandonó para salvarlo. Había órdenes de ejecutar a las familias de los revolucionarios. Ella sabía que la estaban buscando. Me hizo prometer que nunca revelaría la verdad

hasta que fuera seguro.

Pero cobarde como fui, nunca encontré el momento seguro. Isabel murió de tifoidea tres meses después de entregar al niño. En su delirio final gritaba el nombre de Miguel, pedía perdón. Juraba que volvería por él. La enterraron en el cementerio de los pobres de Puebla en una tumba sin nombre. Yo sé

dónde está.

Sector norte, tercera fila, quinta tumba, desde el muro este. Guardé el pañuelo que Isabel dejó todos estos años. Era de su madre y de la madre de su madre. Es lo único que queda de los cordero. Que Miguel lo tenga. Que sepa que fue amado. Que su madre lloró cada noche los tres meses que vivió sin

él. Que su sacrificio no fue en vano. Pido perdón a Dios y a Miguel por mi silencio. El miedo me hizo cruel.

Que él pueda perdonar lo que yo no puedo perdonarme. Antonio, no. Miguel lloró como no había llorado desde niño. Los alumnos se acercaron confundidos y lo abrazaron con sus bracitos flacos. No entendían por qué su maestro fuerte lloraba, pero sabían sobre consuelo. Eran niños pobres, conocían el

dolor. Esa tarde, después de clases, Miguel tomó el autobús a Puebla.

El cementerio de los pobres era un lugar olvidado con cruces de madera podrida y lápidas ilegibles. Sector norte, tercera fila, quinta tumba desde el muro este. Ahí estaba. Una cruz de metal oxidado sin nombre. Solo una fecha borrosa. 1921. su madre, Isabel Cordero, la mujer que lo había amado

tanto que lo entregó para salvarlo.

Había vivido toda su vida a 15 km de ella, todos esos años buscando, y ella había estado ahí esperando. Miguel se arrodilló frente a la tumba. La tierra estaba dura, agrietada. Nadie había visitado ese lugar en décadas. sacó el pañuelo bordado del bolsillo. Las iniciales Ice C brillaban débilmente

bajo el sol del atardecer.

Lo presionó contra su pecho y habló por primera vez con su madre. Mamá, soy yo, Miguel, tu hijo. Llegué tarde, 54 años tarde, pero llegué. Quiero que sepas que sobreviví, que la vida fue dura. Sí, pero sobreviví. Me convertí en maestro como mi padre. Enseño a niños pobres a leer y escribir.

Les doy lo que don Joaquín me dio a mí, lo que tú querías darme, pero no pudiste. No fui feliz, mamá. No supe ser feliz. Tuve tres esposas que traté de amar, pero no pude. Tuve hijos que crecieron sin conocerme realmente. Pasé la vida sintiendo que no merecía amor porque pensé que me habías

abandonado, pero ahora sé la verdad. Me amaste tanto que preferiste perderme antes que verme morir. Te perdono, mamá.

Por favor, perdóname tú a mí también por los años de resentimiento, por no buscarte antes, por no entender que el abandono también puede ser un acto de amor. El viento movió las hojas secas alrededor de la tumba. Por un momento, Miguel sintió algo parecido a una caricia en la mejilla. Tal vez era el

viento.

Tal vez era algo más. sacó de su morral un cuaderno. Era uno especial donde había escrito todas las historias que contaba a sus alumnos. En la portada escribió con su mejor letra para Isabel Cordero de su hijo Miguel, quien aprendió a perdonar lo que no puede ser cambiado, lo dejó sobre la tumba con

una piedra encima para que el viento no se lo llevara.

Al día siguiente volvió a la escuela. Los niños notaron algo diferente en él. Parecía más ligero, como si hubiera dejado una carga pesada en algún lugar. Durante la clase, Juanito levantó la mano. Maestro, ¿cómo se llama usted en realidad? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había sido Antonio María

por 54 años, pero ahora sabía la verdad.

Me llamo Miguel, respondió Miguel Isabel Cordero. Pero también me llamo Antonio María porque ese nombre me mantuvo vivo cuando Miguel habría muerto. Somos la suma de todos nuestros nombres, los que nos dan y los que elegimos. Los niños no entendieron del todo, pero asintieron como si fuera la cosa

más normal del mundo.

Para ellos, su maestro podía llamarse como quisiera. Seguía siendo el hombre que les enseñaba que las palabras tenían poder, que las historias podían salvar vidas, que nunca era tarde para aprender. Esta noche Miguel escribió cartas a sus exesposas, a sus hijos. No largas explicaciones o peticiones

de perdón. Solo una línea. Finalmente sé quién soy. Mi nombre real es Miguel Isabel Cordero.

Los amo, aunque nunca supe demostrarlo. Algunas respondieron, otras no. Su hijo Roberto vino a visitarlo después de 20 años. Fue incómodo al principio, pero hablaron. Su hija Elena trajo a sus propios hijos para que conocieran al abuelo. Este es su abuelo, Miguel, les dijo. Era Antonio, pero

encontró su nombre verdadero.

Los niños no vieron nada raro en eso. Los abuelos hacen cosas raras todo el tiempo. Los años que siguieron fueron diferentes. Miguel Isabel Cordero, quien había sido Antonio María Mendoza por más de medio siglo, no se convirtió mágicamente en un hombre feliz. Los traumas no desaparecen con

revelaciones, por más poderosas que sean.

Seguía frotándose las manos cuando estaba nervioso. Seguía teniendo pesadelos donde rostro sin nombre lo llamaban. Pero ahora cuando despertaba sudando en la madrugada podía decirse a sí mismo, soy Miguel Isabel Cordero, hijo de Isabel Cordero y Miguel Hernández. Fui amado.

En 1978, 3 años después de descubrir su identidad, sus exalumnos organizaron algo inesperado. Habían crecido. Muchos habían migrado a las ciudades, pero recordaban al maestro que les había enseñado que las palabras podían cambiar destinos. Se juntaron y crearon la Fundación Miguel Cordero para la

alfabetización rural. No era gran cosa al principio, solo un cuarto prestado en la casa ejidal y libros donados, pero era un comienzo. La inauguración fue un domingo de mayo.

Llegaron casi 200 personas, exalumnos con sus propios hijos. Algunos de sus hijos, que ahora lo visitaban regularmente, incluso María Teresa, su segunda esposa, apareció con su nuevo marido. No había rencor ojos, solo una tristeza amable. Miguel había preparado un discurso, pero cuando llegó el

momento, las palabras escritas le parecieron vacías.

En lugar de eso, sacó la fotografía. La foto de 1921 la sostuvo en alto para que todos la vieran. Este bebé se llamaba Miguel Isabel Cordero”, comenzó su voz temblando ligeramente, pero durante 54 años fue Antonio María.

No les cuento esto por lástima, se los cuento porque muchos de ustedes, muchos de sus hijos también cargan nombres que no eligieron. Nombres de pobreza, de abandono, de no vas a llegar a nada. Yo estoy aquí para decirles que pueden escribir sus propios nombres, no en actas de nacimiento, sino en

los corazones de otros, en las vidas que tocan, en las historias que cuentan. Hubo un silencio largo.

Luego, María Elena, aquella niña del orfanato, que le había contado sobre el libro secreto de nombres, ahora una mujer de 50 años se levantó. Yo tampoco me llamo María Elena, dijo. Las monjas me pusieron ese nombre. Nunca supe el verdadero, pero el maestro Miguel me enseñó a leer y con eso me dio

un nombre nuevo.

Lectora, maestra, madre que puede ayudar a sus hijos con las tareas. Ese es mi nombre verdadero. Uno por uno, otros se levantaron, contaron sus historias, nombres perdidos, identidades recuperadas, futuros construidos sobre pasados inciertos. La fundación se convirtió en algo más que un centro de

alfabetización. Se convirtió en un lugar donde las historias no contadas encontraban voz.

Miguel vivió 7 años más. No fueron años fáciles. Su salud se deterioró. Los pulmones dañados desde la infancia finalmente comenzaron a fallar. Pero cada día, hasta que ya no pudo levantarse de la cama, enseñó a alguien a leer. A veces era un niño, a veces un adulto que había tenido vergüenza toda su

vida de admitir que no sabía leer.

En 1984, el Archivo Nacional envió un equipo a documentar la historia de los huérfanos de la revolución. Entrevistaron a Miguel durante 3 días. La grabación existe todavía. Su voz ronca pero clara, contando no solo su historia, sino las historias de todos los niños sin nombre que conoció. Al final

de la entrevista, el joven historiador le preguntó, “Si pudiera cambiar algo, ¿qué sería?” Miguel lo pensó largo rato, se frotó las manos, ese tic que nunca lo abandonó. Nada. respondió finalmente, “Si mi madre no me

hubiera abandonado, los federales me habrían matado. Si no hubiera crecido en el orfanato, no habría conocido a don Joaquín. Si don Joaquín no me hubiera enseñado a leer, no me habría convertido en maestro. Si no me hubiera convertido en maestro, 200 niños no habrían aprendido a escribir sus propias

historias. El dolor tuvo un propósito, no lo cambiaría.

Pero luego agregó con una sonrisa triste, aunque me hubiera gustado saber antes, para poder visitar la tumba de mi madre cuando aún podía llevarle flores frescas cada semana para poder decirle que la perdonaba cuando mi voz era más fuerte para poder ser Miguel desde antes, no por el nombre, sino por

la paz de saber que fui querido.

El 3 de diciembre de 1985, Miguel Isabel Cordero, quien fue Antonio María por 54 años, murió mientras dormía. No fue una muerte dramática, simplemente dejó de respirar, esos pulmones dañados finalmente encontrando descanso. En su mesa de noche encontraron tres cosas: la fotografía de 1921, el

pañuelo con las iniciales y cay un cuaderno nuevo donde había escrito una sola línea.

Fui todos mis nombres y ninguno. fui lo que construí con ellos. Su funeral fue inusual, no porque viniera gente importante o hubiera grandes discursos, fue inusual porque cada persona que asistió contó una historia. Historias que Miguel les había contado, historias sobre Miguel, historias propias

que existían porque él les había enseñado a leer y escribir.

El cementerio se llenó de palabras, como si toda una biblioteca hubiera cobrado vida. Lo enterraron en el panteón municipal de Puebla. no lejos de donde su madre descansaba. En su lápida, después de mucha discusión, escribieron Miguel Isabel Cordero, también conocido como Antonio María, maestro,

hijo, historia viviente 1921 1985.

Los nombres que importan son los que escribimos en el corazón de otros, pero la historia no termina con su muerte. En 1987, su hijo Roberto, con quien había logrado reconciliarse parcialmente en los últimos años, donó la fotografía de 1921 a la Biblioteca Municipal de Puebla. Junto con la foto,

donó las cartas de la hermana Esperanza, los cuadernos de historias de su padre y las grabaciones del Archivo Nacional. La foto fue digitalizada y ampliada.

Por primera vez en 66 años los detalles se volvieron visibles. El cobertor bordado mostraba no solo las iniciales y cinó un pequeño diseño de un libro abierto. Isabel Cordero, la madre que tuvo que abandonar a su hijo, había abordado un libro como si supiera que su hijo encontraría en las palabras

lo que no pudo darle en vida.

En 1995, 10 años después de la muerte de Miguel, apareció algo más. Durante la renovación del antiguo orfanato San José, ahora convertido en centro comunitario, encontraron una caja de metal bajo las tablas del piso. Dentro había un diario. Era de la hermana Esperanza, pero entradas que no había

incluido en su confesión. final.

Una entrada de junio de 1921 decía, “La prima Isabel murió hoy. En sus últimos momentos de lucidez me hizo jurar algo terrible, que nunca le dijera a su hijo quién era realmente hasta que el mundo fuera seguro para los hijos de los revolucionarios. Pero, ¿cuándo será seguro el mundo para los

abandonados?”, le mentí.

Le dije que sí, pero sé que nunca tendré el valor. Que Dios me perdone. Otra entrada de 1928. El día que Antonio fue adoptado. Lo vi partir hoy. Ya no es el bebé de la foto. Es un niño que ha aprendido a no esperar amor. Los Mendoza le darán educación, dinero, un futuro, pero no le darán lo que

Isabel quería darle.

La certeza de ser amado por quién eres, no por lo que puedes heredar. Guardé el pañuelo. Algún día, cuando sea viejo y yo esté muriendo, se lo daré. Cobarde hasta el final. Hoy en 2024 la Fundación Miguel Cordero sigue funcionando. Ha alfabetizado a más de 10,000 personas. En la entrada hay una

foto ampliada. Un bebé de 6 meses mira a la cámara desde un verso astillado.

Debajo una placa dice, “Todo niño merece saber su nombre. Todo adulto merece escribir su propia historia.” Los visitantes a menudo preguntan por qué la fundación se enfoca tanto en los nombres, en las identidades. La directora actual, nieta de uno de los primeros alumnos de Miguel, siempre responde

lo mismo.

Porque nuestro fundador vivió 54 años sin saber quién era y cuando finalmente lo descubrió, entendió que no era el nombre lo que importaba, sino lo que había construido mientras lo buscaba. Enseñamos a leer y escribir, sí, pero sobre todo enseñamos que cada persona puede escribir su propia historia

sin importar con qué nombre comenzó. Y así la foto de 1921 sigue contando su historia.

No la historia de un bebé abandonado que encontró su nombre, sino la historia de cómo el dolor puede transformarse en propósito, como el abandono puede convertirse en abrazo multiplicado, como un hombre perdido puede dar origen a miles de nombres encontrados. Porque al final Miguel tenía razón. En

aquel orfanato le dieron un nombre cualquiera, pero los nombres que realmente importaron fueron los que escribió en el corazón de otros.

Y esos nombres, esas historias, esas vidas transformadas por la palabra escrita siguen multiplicándose como semillas que esperaron medio siglo bajo tierra para finalmente florecer. La fotografía amarillenta sigue ahí en la fundación. Los visitantes la miran y ven a un bebé cualquiera, pero los que

conocen la historia ven algo más.

Ven que a veces el abandono es amor disfrazado de dolor, que a veces perderse es la única forma de encontrarse, que los nombres que nos dan pueden definirnos. Pero los nombres que elegimos nos liberan. Y en algún lugar, en ese espacio entre el recuerdo y el olvido, Isabel Cordero finalmente

descansa en paz. Su hijo la perdonó. Su sacrificio no fue en vano.

El niño al que tuvo que entregar para salvarlo se convirtió en el hombre que salvó a otros a través de las palabras. El mismo futuro que ella había soñado para sí misma. Él lo multiplicó por cientos. Esa es la verdadera historia detrás de la foto. No es una historia de final feliz, porque la vida

real no ofrece finales felices perfectos.

Es una historia de final verdadero, de un hombre que vivió con un nombre prestado, pero murió con una identidad propia. de un abandono que se convirtió en legado, de un secreto guardado por 54 años que al revelarse no cambió el pasado, pero sí transformó el futuro.

Y quizás, solo quizás, esa es la lección más importante, que nunca es tarde para descubrir quién eres. Nunca es tarde para perdonar, que nunca es tarde para convertir tu dolor en el regalo de otro. Que los nombres que más importan no son los que llevamos, sino los que dejamos escritos en las vidas

que tocamos. Miguel Isabel Cordero, Antonio María, el maestro, el abandonado, el encontrado.

Todos esos nombres viven en cada niño que aprendió a leer, en cada historia que se atrevió a contar, en cada persona que entendió que su origen no determina su destino. Y mientras la fundación siga enseñando, mientras la foto siga contando su historia, mientras haya niños que necesiten aprender que

merecen un nombre propio, Miguel seguirá viviendo.

No en la memoria, sino en la acción, no en el pasado, sino en cada presente que se transforma en futuro a través de la palabra escrita. Antes de despedirnos, una última mirada. Esta es una historia dramatizada, inspirada en realidades históricas, orfanatos, postrevolución, silencios impuestos,

contada para honrar a quienes crecieron sin nombre y aún así eligieron escribir futuro. Lo que Miguel nos deja es sencillo y hondo.

El dolor puede convertirse en propósito y la identidad no es solo la que nos dan, sino la que construimos con nuestros actos. ¿Qué nombre te diste alguna vez para poder sobrevivir? ¿Y cuál te estás atreviendo a llevar hoy? ¿Qué secretos familiares moldearon tu idea de pertenencia? ¿Y qué harías con

la verdad si por fin tocara a tu puerta? ¿A quién le enseñarías a leer su propia vida si tuvieras una sola tarde libre? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra pertenencia para saber que te quedaste hasta el final. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves y si

quieres comparte una historia antigua de tus abuelos o bisabuelos que pueda inspirar nuevos episodios en el canal. Gracias por confiar en este espacio. Si esta crónica te tocó, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta, activar la campanita, compartirla con alguien a quien estas preguntas le hagan

bien y cuando aparezca tocar el car final para seguir viendo más relatos donde la memoria late y los nombres encuentran su lugar.

News

“¿PUEDO TOCAR A CAMBIO DE COMIDA?” — Se Burlaron, Sin Saber Que Era Hija De Una Leyenda Del Piano

Lucía Mendoza, de 9 años, entró en el salón del gran hotel Alfonso XI de Madrid, con la ropa sucia…

“¿De Dónde Sacaste Eso?” – Abuela Millonaria Lloró Al Ver El Collar De Una Camarera

El medallón de plata en forma de estrella hizo que el corazón de Elena Vans, una mujer de 82 años,…

En 1986, grupo de estudiantes desapareció en la Sierra de Puebla — En 2010, alpinistas hallaron sus…

En 1986 grupo de estudiantes desapareció en la sierra de Puebla. En 2010, alpinistas hallaron sus restos en una cueva…

Padre e hija desaparecieron en la Sierra Madre de Oaxaca — 6 años después, guardabosques encontraron

Padre e hija desaparecieron en la sierra madre de Oaxaca. 6 años después guardabosques se encontraron. El sol apenas comenzaba…

(Lima, 1762) Horror En El Sótano De Los Delgado: Los Gemelos Que Nunca Volvieron A Ver La Luz

En las noches más silenciosas del centro histórico de Lima, los vecinos de la calle de los plateros aún evitan…

¿PUEDO ARREGLARLO A CAMBIO DE UN ALMUERZO?” — SE BURLARON, SIN SABER QUE ERA UN GENIO OCULTO

Lo que están a punto de escuchar los dejará sin palabras. Un muchacho de la calle vestido como mendigo se…

End of content

No more pages to load