Prólogo

Muchos pasan por la vida sin notar a los invisibles. Caminan con prisa, atrapados en sus propios mundos, ajenos a las historias que laten en las aceras. Pero a veces, basta una mirada para descubrir un amor tan grande que desafía la lógica, la pobreza y hasta la muerte.

Esta es la historia de Simón y su perro, Roco. Una historia que no necesita muchas palabras… pero deja una marca eterna.

—

Capítulo 1: Dos almas errantes

Simón nunca supo con exactitud cuándo empezó a vivir en la calle. Hubo un tiempo en que tuvo familia, trabajo, una cama caliente y una ventana por la que mirar la lluvia. Pero la vida, con su manera impredecible de arrebatarlo todo, lo fue despojando poco a poco. Primero perdió a sus padres, luego a su empleo en la fábrica de muebles, y después, la pequeña habitación alquilada donde dormía. Cuando se quiso dar cuenta, era uno más entre los cientos de rostros anónimos que vagaban por la ciudad, buscando refugio bajo puentes, en portales, o en viejos parques.

Los primeros meses fueron los peores. El hambre, el frío y el miedo eran compañeros constantes. Pero un día, mientras Simón rebuscaba entre los cubos de basura detrás de un restaurante, escuchó un gemido suave. Entre las sombras, temblando y cubierto de barro, había un perro de pelaje claro y ojos grandes, llenos de tristeza.

Simón se agachó y, con voz suave, le habló:

—Ven, amigo. No tengo mucho, pero lo poco que hay, lo compartimos.

El perro, desconfiado al principio, se acercó poco a poco. Simón le ofreció un trozo de pan duro. El animal lo devoró y, después, se tumbó a su lado. Así, sin más, sellaron un pacto silencioso.

Simón lo llamó Roco.

Desde entonces, nunca volvieron a separarse.

—

Capítulo 2: Caminos compartidos

La vida en la calle era dura, pero Simón y Roco la enfrentaban juntos. Aprendieron a encontrar los mejores rincones para dormir, los lugares donde la policía no los molestaba, y los parques donde los niños a veces les lanzaban migas de pan. Compartían todo: el pan duro, el agua de charco, los cartones que recogían para cubrirse del frío.

Simón hablaba mucho. Le contaba a Roco historias de su infancia, de su madre cocinando guisos en la vieja cocina de leña, de los veranos en el campo, de la chica que una vez amó y que se fue sin decir adiós. Roco no respondía, pero sus ojos lo decían todo: estaba ahí, escuchando, entendiendo, acompañando en el silencio.

En las noches frías, Simón y Roco se acurrucaban bajo una manta raída, compartiendo el calor de sus cuerpos. Cuando llovía, buscaban refugio bajo los puentes o en los portales de las iglesias. Cuando el sol ardía, caminaban por las aceras polvorientas, buscando sombra y agua.

A veces, la gente les lanzaba miradas de desprecio. Otros, simplemente los ignoraban. Pero de vez en cuando, alguien les regalaba una sonrisa, una moneda, un trozo de pan. Esos pequeños gestos eran suficientes para seguir adelante.

Simón nunca se sintió solo mientras tuvo a Roco.

—

Capítulo 3: El lenguaje de la lealtad

Roco era un perro especial. No ladraba mucho, pero su mirada era profunda, llena de una sabiduría antigua. Entendía cada palabra, cada gesto de Simón. Cuando Simón estaba triste, Roco le lamía las manos. Cuando Simón reía, Roco movía la cola y saltaba a su alrededor.

Simón aprendió a leer las señales de su amigo: un movimiento de orejas, un suspiro, la forma en que se tumbaba a su lado cuando el miedo era demasiado grande. Roco era su familia, su confidente, su compañero de todas las horas.

—Eres el único que nunca me ha dejado —le decía Simón, acariciando su cabeza—. El mundo puede olvidarse de nosotros, pero tú y yo… siempre juntos.

El perro respondía con una mirada serena, como si entendiera el peso de esas palabras.

—

Capítulo 4: Los días iguales y diferentes

El tiempo en la calle es un río sin orillas. Los días se parecen, pero cada uno es distinto. Hay mañanas en que el sol brilla y la ciudad parece amable. Otras, la lluvia lo empapa todo y el frío se mete en los huesos.

Simón y Roco tenían su rutina. Al amanecer, recorrían las calles buscando algo para desayunar. A veces encontraban pan en las panaderías, otras veces frutas caídas en el mercado. Si tenían suerte, alguien les daba una moneda y podían comprar leche para compartir.

Después, caminaban sin rumbo, explorando la ciudad. Simón le hablaba a Roco de los árboles, de los coches, de las personas que pasaban. Roco lo seguía, siempre atento, siempre cerca.

Al mediodía, buscaban sombra y descansaban. Por la tarde, se acercaban al parque central, donde los niños jugaban y a veces les lanzaban migajas. Allí, Simón tocaba la armónica y Roco se tumbaba a sus pies. No ganaban mucho, pero a veces alguien se detenía a escuchar y dejaba una moneda en el sombrero.

Las noches eran largas. A veces, el miedo se colaba en los sueños de Simón. Pero Roco estaba allí, velando su sueño, espantando los fantasmas con su sola presencia.

—

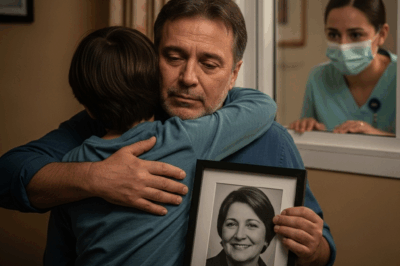

Capítulo 5: La prueba de la vida

Un invierno especialmente duro puso a prueba la resistencia de Simón y Roco. La ciudad se cubrió de niebla y el frío era tan intenso que hasta los coches parecían temblar. Simón enfermó de gripe y pasó varios días con fiebre, acurrucado bajo un puente. Roco no se apartó de su lado ni un instante. Lo lamía, lo vigilaba, salía a buscar restos de comida y regresaba siempre, fiel.

Cuando la fiebre cedió, Simón estaba débil, pero agradecido.

—Me salvaste la vida, amigo —susurró, con lágrimas en los ojos.

Roco lo miró y apoyó su hocico en su brazo. No hacían falta palabras.

Ese invierno, perdieron a varios amigos de la calle. Algunos murieron de frío, otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero Simón y Roco resistieron, juntos, como dos náufragos aferrados a la misma tabla.

—

Capítulo 6: El pequeño milagro

Una tarde de primavera, mientras descansaban en el parque, una niña se acercó a ellos. Llevaba un vestido azul y el cabello recogido en dos coletas.

—¿Puedo acariciar a tu perro? —preguntó tímida.

Simón asintió. La niña se arrodilló y abrazó a Roco, que se dejó querer.

—¿Cómo se llama? —preguntó.

—Roco —respondió Simón.

La niña sonrió y sacó de su bolsillo una galleta.

—Para él —dijo.

Simón la miró, agradecido. No era solo la galleta; era la ternura, la humanidad, la mirada limpia de quien no juzga.

La madre de la niña se acercó y, tras un breve saludo, le dio a Simón un bocadillo y una botella de agua. Se despidieron con una sonrisa.

Simón compartió la galleta con Roco, y esa noche durmieron mejor que nunca.

A veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo.

—

Capítulo 7: El peso del silencio

Los años pasaron. Simón y Roco envejecieron juntos. El pelo de Roco se volvió más blanco, sus pasos más lentos. Simón también sentía el peso de los años en sus huesos, pero seguía adelante, siempre con su amigo al lado.

Hasta que un día, el silencio pesó como nunca antes.

Era una mañana fría. Simón despertó y notó que Roco no se movía. Lo llamó, lo acarició, pero el perro apenas levantó la cabeza. Sus ojos estaban tristes, cansados.

Simón entendió, en ese instante, que el final se acercaba.

—No me dejes, amigo —susurró, con la voz rota.

Roco lo miró, y en su mirada había amor, gratitud, y una despedida silenciosa.

Esa noche, Roco se fue en silencio, acurrucado junto a Simón, como siempre.

El mundo se volvió más frío, más vacío.

—

Capítulo 8: El último viaje

Simón lloró durante horas. El dolor era tan grande que apenas podía respirar. Pero sabía que no podía dejar a Roco atrás, ni siquiera en la muerte.

Con sus propias manos, construyó una pequeña camilla de madera, usando restos que encontró en un solar abandonado. No tenía coche, ni dinero, ni ayuda. Solo tenía amor.

Colocó a Roco sobre la camilla, lo cubrió con la manta que compartieron durante años, y comenzó a caminar.

Cruzó la ciudad, paso a paso, con el corazón roto pero con orgullo. La gente lo miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Pero Simón no se detuvo. Caminó hasta el cementerio de las afueras, donde alguna vez había enterrado a su madre.

Allí, cavó una tumba con sus manos y, entre lágrimas, despidió a su mejor amigo.

—Gracias, Roco. Por todo.

Enterró a su perro y colocó una cruz hecha de ramas en la tierra.

El amor verdadero no se aleja. No pregunta si vale la pena. Simplemente se queda. Y camina hasta el final.

—

Capítulo 9: El hombre y la ausencia

Los días siguientes fueron los más duros de la vida de Simón. Caminaba solo, sin rumbo, sintiendo el vacío a su lado. Ya no había pasos que lo acompañaran, ni meneo de cola, ni lamidas suaves al caer la noche.

La ciudad era la misma, pero todo había cambiado.

A veces, Simón sentía que escuchaba el jadeo de Roco, su respiración tranquila, su caminar pausado. Pero al volverse, solo encontraba el silencio.

Muchos le decían que buscara otro perro, que el tiempo curaría la herida. Pero Simón sabía que el amor no es reemplazable. Que hay ausencias que nunca se llenan.

Sin embargo, cada vez que veía a un perro callejero, le ofrecía un poco de pan, una caricia, una palabra amable.

El mundo lo había dejado tantas veces. Pero él nunca abandonaría a un amigo.

—

Capítulo 10: La huella imborrable

Los años siguieron pasando. Simón envejeció, sus pasos se hicieron más lentos, su cabello más blanco. Pero en el barrio, todos lo conocían como el hombre que amó a su perro hasta el final.

Un día, una joven periodista se le acercó en el parque.

—He escuchado su historia —le dijo—. ¿Puedo escribir sobre usted y su perro?

Simón sonrió, y sus ojos se llenaron de recuerdos.

—Muchos ven solo a un hombre con un perro —respondió—. Pero quienes han amado de verdad… verán una historia de lealtad que ni la muerte pudo romper.

La periodista escribió el artículo, y la historia de Simón y Roco conmovió a muchos. Algunos lloraron, otros recordaron a sus propios amigos de cuatro patas.

En un mundo donde todo parece reemplazable, donde el amor a menudo es frágil, historias como la de Simón y Roco recordaban que aún existe la lealtad pura.

—

Capítulo 11: La última caminata

En sus últimos días, Simón volvió al parque donde conoció a Roco. Se sentó en el banco de siempre y, mirando el atardecer, sintió una paz profunda.

Cerró los ojos y, por un instante, le pareció escuchar el trote alegre de su amigo, el calor de su cuerpo junto a él.

—Ya voy, amigo —susurró.

Y así, con una sonrisa, Simón se durmió para siempre.

Dicen que, desde entonces, en las noches tranquilas, se puede ver a un hombre y un perro caminando juntos por el parque, lado a lado, como dos almas que nunca se soltaron.

—

Epílogo

Muchos verán solo a un hombre con un perro. Pero quienes han amado de verdad, verán un acto de amor que no necesita palabras ni explicaciones.

Porque a veces, el amor más grande viene en cuatro patas.

Y una historia así, aunque no necesite muchas palabras, deja una marca eterna.

—

FIN

News

El Regalo Bajo la Lluvia

Capítulo 1: La Tormenta Llovía a cántaros. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado de lámina, filtrándose por las grietas y…

La Sombra de Anjali

Prólogo Pune, India. El aire de la tarde se llena de polvo y promesas incumplidas. Las calles vibran con el…

Libro de la Sabiduría del Reino

Prólogo En un reino antiguo, donde las montañas besaban las nubes y los ríos danzaban entre los valles, vivía un…

Hasta el Último Suspiro

El principio del final Rocky tenía diecisiete años. Era un perro mestizo, grande, de pelaje espeso y hocico blanco, con…

Mujeres en el Edificio 17

Mujeres en el Edificio 17 El edificio y sus fantasmas El edificio 17 de la calle San Martín era viejo,…

El nene que esperaba descalzo

El barro en las medias Mi hijo siempre volvía sucio del partido. Las medias llenas de barro, las manos negras…

End of content

No more pages to load