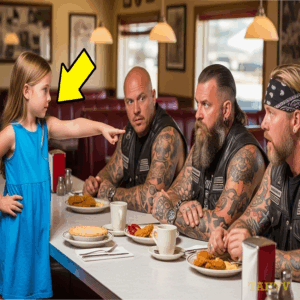

Hola, señor, mi mamá tiene un tatuaje igualito al suyo,”, dijo la niña a los motoqueros de los Hells Angels. El sol ardía como hierro al rojo sobre el asfalto resquebrajado del interior del Nuevo México. El viento arrastraba polvo y calor por la carretera estatal 37, donde los cactus eran centinelas silenciosos y los grillos la única banda sonora constante.

A un costado de ese camino olvidado por el turismo y la prisa, resistía un restaurante de paso, el Comal de Carmen, paredes de adobe, toldo rojo deslavado, letras blancas que perdieron su brillo hacía años. Dentro el aire acondicionado jadeaba como un viejo asmático, mientras el aroma a chile verde, tortillas recién hechas y café quemado llenaba el ambiente.

Doña Carmen dirigía todo con una mirada que perforaba acero. Tenía el cabello recogido con fuerza, delantal limpio y un rosario en la muñeca. A su lado, Lucía, su hija, trabajaba en silencio con movimientos firmes y una mirada que siempre estaba entre el aquí y el allá. Y bajo la barra, sentado con las piernas colgando, estaba Mateo, 7 años, ojos grandes, piel canela, cabello rebelde.

Dibujaba motocicletas en una libreta mientras sorbía un refresco de vidrio. “¿Qué dibujas ahora, mi amor?”, preguntó Lucía, sirviendo un plato de enchiladas. “Otra moto, pero esta es más chida como las de las películas”, respondió Mateo sin levantar la vista. El lugar estaba tranquilo.

Un par de camioneros comían en silencio. Una pareja de ancianos leía el menú con calma y un viajero solitario garabateaba en su cuaderno. El reloj marcaba las 6:45 minutos de la tarde cuando ocurrió. Primero fue el sonido, un zumbido en la distancia, después un rugido, luego, como una estampida mecánica, seis motocicletas entraron al terreno de grava frente al restaurante, cromadas, polvorientas, con insignias negras y rojas que brillaban bajo el sol.

Los motores se apagaron uno por uno, dejando un silencio tenso. Los clientes dentro del restaurante voltearon con desconcierto. Uno de los camioneros dejó caer el tenedor. Entraron en fila, cuero, botas, parches en los chalecos, tatuajes que contaban historias. El primero en cruzar la puerta era más viejo que los demás, pero su presencia pesaba como plomo.

Cabello gris recogido en una coleta, barba bien recortada, lentes oscuros que no ocultaban la cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. En el chaleco, sobre el corazón, se leía sombra. Y debajo, presidente Hells Angels, capítulo Río Oscuro. Lucía lo vio y su cuerpo se tensó. Doña Carmen salió de la cocina como un vendaval.

“Que no se les ocurra meterse aquí a armar desmadre”, dijo en voz alta sin miedo aparente. Sombra levantó una mano con calma. “Solo venimos a comer, señora. Ya no hacemos eso. Tan seguido.” Sus hombres rieron bajo la nariz mientras tomaban asiento en dos mesas cercanas. Lucía no dijo nada. Mateo sí. El niño se bajó de su banco, caminó entre las mesas con paso firme y se plantó frente a sombra.

Lo miró directo a los ojos y señaló su brazo izquierdo. Mi mamá tiene esa misma tatuaje. El silencio fue inmediato. Sombra bajó la mirada. Era un símbolo pequeño, entre tribal y abstracto, grabado cerca del codo, un halcón con las alas extendidas en forma de a. El mundo se le vino encima. No era cualquier tatuaje, era su símbolo.

Era el que se había hecho junto a ella hace más de 15 años, una noche en Chihuahua, después de huir de un tiroteo y antes de prometerse cosas que jamás cumplieron. “¿Cómo dijiste que se llama tu mamá, campeón?”, preguntó Sombra sin parpadear. “Lucía, pero mi abuela la llama pecadora cuando se enoja”, respondió Mateo encogiéndose de hombros.

Lucía se acercó de golpe y tomó a su hijo del brazo. Mateo, no interrumpas a los clientes. Sombra se puso de pie sin quitarle los ojos de encima. Lucía murmuró con voz rasposa. Doña Carmen se interpuso de inmediato, como si supiera exactamente quién era. “Tú no tienes derecho a pronunciar su nombre”, espetó.

“Tú y tu pandilla la metieron en esa vida de locos. Agradece que salió viva. Agradece que no enterramos a mi hija como a tantos otros. Sombra no se defendió de inmediato. Esperó, la dejó hablar. Señora Carmen, con todo respeto, fue ella quien nos metió a nosotros en su vida. No saben lo que hizo esa mujer. A veces pienso que Lucía era más valiente que todos nosotros juntos.

Doña Carmen frunció el ceño. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella ya no es esa mujer, dijo Lucía con voz firme. Ahora soy madre, enfermera, trabajo aquí. Lo pasado quedó atrás. Sombra la miró como si viera un fantasma y tal vez lo hacía porque frente a él estaba a Londra, la misma que se paraba entre balas para cubrir a sus hermanos, la que curaba heridas con manos firmes y mirada de acero, la que lo había amado con una pasión que solo se encuentra una vez en la vida.

No vine a buscar problemas”, dijo sacando una pluma vieja del bolsillo de su chaleco. En una servilleta manchada de grasa, escribió un número. Se lo tendió a Lucía. “Por si alguna vez quieres recordar quién fuiste en realidad.” Lucía tomó la servilleta sin decir una palabra. Esa noche, cuando los Hells Angels se marcharon dejando solo huellas de neumático en la grava, Mateo corrió hasta la ventana y los vio desaparecer en la curva.

Sus ojos brillaban. Mamá, tú también eras una de ellos. Lucía cerró los ojos apretando la servilleta contra el pecho. Alguna vez fui a Londra. Mateo sonrió. Suena chido. Doña Carmen cruzó los brazos y miró a su hija en silencio. Afuera, la noche comenzaba a caer, trayendo consigo no solo la sombra de motocicletas lejanas, sino la de un pasado que jamás se fue del todo.

La servilleta seguía en el mismo lugar donde Lucía la había guardado tres días antes, dentro de una vieja caja de madera entre papeles que no quería recordar y fotos que había jurado no volver a ver. El número escrito en tinta negra estaba un poco borroso por el sudor de sus dedos la noche que lo escondió.

Lo había leído tantas veces en silencio que ya lo sabía de memoria, aunque se negara a marcarlo. Esa tarde, cuando Mateo dormía la siesta y doña Carmen salía a hacer unas compras, Lucía se sentó en el porche trasero con el teléfono en la mano y el corazón en la garganta. 15 años, 15 malditos años desde la última vez que escuchó esa voz.

Y aún así, su pulgar marcó los dígitos sin dudar. La línea sonó una vez, luego otra. Estaba por colgar cuando una voz rasposa, grave y clara respondió. Bueno. Lucía tragó saliva. Soy yo. Hubo una pausa, un silencio tan profundo que el viento dejó de soplar. Alondra”, dijo Emilio como si pronunciara el nombre de un fantasma. “Ya no me llamo así”, respondió ella, aunque la voz le tembló.

“Ahora soy Lucía Rivera, enfermera, madre, camarera los fines de semana. “Sigue siendo Alondra. Eso no se borra con etiquetas”, contestó él sin dureza, sin juicio. Al principio las palabras fueron cuidadosas, como pasos en terreno minado, pero poco a poco las defensas comenzaron a caer. Hablaron del pasado, de los caminos infinitos, de los hermanos caídos como Lalo, el tuerto y reina, la mecánica con alma de poeta.

Recordaron el accidente en Durango, las risas en la fogata de Saltillo, la primera vez que se besaron en medio de una tormenta. “Aún tengo ese tatuaje”, dijo Emilio de pronto. “Nunca me lo cubrí. Era parte de ti.” “Yo tampoco”, confesó Lucía. Mateo siempre me preguntó qué significaba. Nunca supe qué decirle.

Emilio guardó silencio un momento. Ese niño tiene algo tuyo, pero también algo mío. No de sangre lo sé, pero en su mirada hay carretera, hay fuego. Lucía apretó el celular contra la mejilla. He sentido tanta culpa, Emilio, por desaparecer, por no decir adiós. Yo fui quien te empujó a irte, dijo él con voz firme, porque sabía que si te quedabas te ibas a apagar.

Y tú naciste para volar. Lucía soltó una risa breve, casi dolorosa. No volé. Aterricé en seco y me quedé aquí. Tal vez ya era hora de despegar otra vez. Dos días después, al atardecer, tres motos llegaron al restaurante. Nada del rugido de la primera vez, nada de entradas teatrales. Esta vez eran solo Emilio y dos de sus hermanos más cercanos.

El gordo, un tipo enorme con manos de panadero y voz de locutor, y niebla, un moreno silencioso que siempre usaba gafas, incluso de noche. Lucía lo recibió en la puerta, esta vez sin miedo. Mateo al ver las motos, salió corriendo como si llegara Santa Claus. ¿Vienes a vernos otra vez? Tú eres sombra, ¿verdad? Así me llaman.

Sí, respondió Emilio, agachándose para mirarlo de frente. Mi mamá me dijo que tú eras su amigo. También sabes pelear. Sé pelear, pero prefiero no hacerlo respondió Emilio con una media sonrisa. Mejor platicamos. Entraron juntos. Doña Carmen ya estaba allí con el delantal puesto y la ceja arqueada como cuchilla afilada. No dijo nada, pero tampoco se fue.

Se sentó en una esquina con un café a observar. La cena fue sencilla. Tacos de carne asada, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Mateo hacía preguntas sin parar. Emilio respondía con paciencia y poco a poco las historias empezaron a salir. “¿Tú sabías que tu mamá salvó la vida del gordo?”, preguntó Emilio. Le dispararon en la pierna y todos entraron en pánico, menos ella.

Se arrancó la camiseta, le hizo un torniquete y lo cargó sola hasta la camioneta. En serio! Gritó Mateo con los ojos brillando. Yo estaba llorando como niña”, agregó el gordo riendo. “Pero tu mamá no soltó una sola lágrima. También enfrentó sola a los lobos del este”, dijo Niebla por primera vez. Eran cinco, les gritó en la cara.

Les dijo que si querían tocar a alguien del club, tenían que pasar por encima de ella primero. Y no se atrevieron. Lucía bajó la cabeza sonrojada. Ya basta de cuentos exagerados. No son cuentos, dijo Emilio. Eran tus alas, Alondra. Tú volabas y nosotros solo tratábamos de seguirte el paso. Doña Carmen tragó saliva.

Sus ojos ya no eran duros. Eran confusos, llenos de preguntas sin hacer. Terminó su café y se levantó. Caminó hasta la mesa, miró a Emilio a los ojos. ¿Y tú qué hiciste por ella? Emilio sostuvo la mirada. Le dije que se fuera, que huyera de nosotros antes de que la oscuridad del club se la tragara.

Y cuando se fue, me dolió como mil infiernos, pero fue lo correcto. Carmen no dijo más, solo asintió con la cabeza. Luego miró a su hija con una mezcla de dolor y orgullo que solo una madre puede entender. La noche continuó con más historias. Mateo escuchaba embobado como si le estuvieran contando leyendas. Y en medio de todo, Lucía se permitió sonreír, no como madre, no como mesera, no como mujer con miedo.

Sonrió como alondra, la que volaba sin permiso de nadie. Al final, Emilio se levantó. Nos vamos, pero volveremos si nos dejan. Doña Carmen cruzó los brazos. No me gustan los motociclistas, pero si los que vienen cuentan historias así de mi hija, entonces tal vez haya una mesa para ustedes. Emilio asintió con respeto.

Cuando las motos partieron, Mateo corrió hasta la puerta. Esta vez no era solo admiración, era pertenencia, era conexión. Lucía se quedó en el umbral, miró el cielo, sintió el viento y por primera vez en años supo que las alas seguían ahí. Solo estaban dobladas, esperando el momento justo para volver a abrirse. La mañana era clara, sin una nube en el cielo.

El comalde Carmen olía a pan dulce recién horneado y café negro. Pero en la mesa del rincón no había conversación, solo curiosidad. Mateo, con los codos sobre la mesa y el mentón apoyado en las manos, observaba a su madre mientras ella limpiaba los platos con movimientos automáticos. “Mamá”, dijo finalmente, “tú fuiste de verdad una Hells Angel.

” Lucía lo miró con el trapo aún en la mano. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa, resignación y ternura. No exactamente. No se nace siendo uno. No llevaba el chaleco, pero andaba con ellos. Era parte del grupo. ¿Y andabas en moto? Preguntó él con los ojos brillando. Lucía sonrió de lado. Tenía la mía, una Shadow 800 negra.

Le decía la pájara y sí volaba. Mateo se echó hacia atrás asombrado. Tienes fotos. Lucía dudó. Luego suspiró y fue a la parte trasera del restaurante, donde una pequeña bodega hacía de oficina y almacén. Regresó con una vieja caja de cartón y la puso sobre la mesa. Dentro había fotos, polaroids, retratos en blanco y negro, imágenes deslavadas por el sol.

En muchas de ellas estaba ella, joven, sonriendo con una cerveza en la mano, con la piel bronceada y las trenzas al viento. En una se le veía parada sobre una mesa gritando algo con el brazo en alto, rodeada de motociclistas que la vitoreaban. En otra, tenía el brazo de Emilio rodeando su cintura, mientras ambos reían con la complicidad de quienes ya han sobrevivido a más de lo que deberían.

Mateo las miraba como si viera una película. ¿Y no tenías miedo? Claro que sí. Cada vez que salíamos a rodar no sabías si todos íbamos a regresar, pero también había libertad, cariño, respeto. No era una pandilla como en las películas. Éramos una familia, aunque una muy rota. Mateo levantó una foto donde Lucía cargaba un botiquín y atendía a un hombre ensangrentado.

Ese eres tú. preguntó señalando a un hombre en el fondo. Lucía se ríó. Ese es el gordo. Le habían metido un balazo en la pierna. Lo curé con lo que tenía en el momento. Emilio siempre decía que yo tenía manos de médico y corazón de soldado. El niño no paraba de hacer preguntas de cómo era dormir en el suelo, cruzar desiertos, escapar de broncas.

Y cada respuesta de Lucía traía una sonrisa más amplia, un brillo más fuerte en su mirada, no nostalgia, sino reconocimiento, como si se reencontrara con una versión de sí misma que había dejado atrás en alguna curva del camino. Doña Carmen escuchaba desde la cocina los pasos suaves de su hija, la risa de su nieto, los nombres del pasado que regresaban como ecos.

Esa noche, cuando Mateo se fue a dormir con una sonrisa pintada en la cara, la madre y la hija se quedaron solas en la sala. “¿Por qué nunca me contaste todo eso?”, preguntó Carmen sin mirarla. Lucía recogía las tazas. Porque sabías demasiado y aún así juzgaste porque me mirabas como si yo fuera otra, como si hubiera fallado.

“Te juzgué porque tenía miedo”, respondió Carmen bajando la mirada. Miedo de perderte como perdí a tu papá. Lucía se detuvo. Se sentó frente a ella. Nunca me dijiste cómo murió realmente. Fue un accidente. Venía en moto desde Albuquerque. Alguien se le atravesó. El casco no fue suficiente. Yo tenía tu edad cuando lo conocí.

También era un rebelde, también me hacía reír. Cuando te vi metida en ese mundo, pensé que la historia se iba a repetir y preferí enojarme que perderte. Lucía tomó la mano de su madre. Me salí por Mateo, pero también porque ya no podía más. No era vida, solo era velocidad y sangre. Y Emilio lucía bajo la mirada. Él me dejó ir.

Me empujó a buscar algo mejor. Lo odié por eso un tiempo, pero luego entendí. Carmen apretó su mano con fuerza. Perdóname por no haber entendido antes. Fuiste valiente. No lo supe ver. Esa misma noche, ya con Mateo dormido, Lucía salió al porche con una taza de té. La brisa era tibia, la carretera un trazo oscuro entre las sombras del desierto.

Y ahí, como si el universo conspirara, apareció el ronco susurro de una moto. Era Emilio, solo, con la misma chaqueta, el mismo andar cansado, los mismos ojos que habían visto demasiado. Molesto, preguntó desde la verja. Lucía negó con la cabeza. Nunca. Se sentaron juntos en silencio. Emilio sacó una pequeña caja de metal del bolsillo.

Dentro había recuerdos, una insignia, una bala sin usar, un trozo de cinta con el nombre Alondra. “Nunca tiré nada tuyo”, dijo él. “Siempre pensé que algún día, tal vez.” Lucía lo miró. El rostro le brillaba a la luz de la luna. Era el mismo, pero distinto. Ya no tenía ese fuego salvaje en los ojos, pero sí algo más profundo, algo que no se apaga con el tiempo. Lealtad.

¿Alguna vez pensaste en buscarme? Emilio asintió lentamente. Mucho, pero no quería arruinar lo que pudieras haber construido. No quería llevarte de vuelta a la tormenta. Lucía tragó saliva y sin embargo, aquí estás. Aquí estoy. Un silencio largo los envolvió. Luego ella le tocó el brazo justo donde estaba el tatuaje del halcón.

A veces me pregunto si lo que viví contigo fue real o solo un sueño. Fue real, Lucía. Lo que teníamos fue tan real como el asfalto. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Mi corazón se rompió cuando me fui y se partió de nuevo cuando no regresaste. Emilio apretó los dientes como si contuviera más de lo que podía cargar. El mío nunca se reparó del todo.

Esa noche no se dijeron más, no se abrazaron, no se besaron, solo se miraron largos minutos, como si en esa mirada se estuvieran devolviendo todos los años robados, las palabras no dichas, las rutas no recorridas juntos. Y por primera vez desde que se marchó de aquella vida, Lucía sintió que las piezas rotas empezaban por fin a encontrar su lugar.

El viento soplaba más fuerte de lo normal en el desierto esa tarde. Nubes grises se formaban sobre el horizonte como presagio de algo que no debía ignorarse. En el comal de Carmen, la rutina seguía con normalidad. Lucía cocinaba en la parte trasera. Mateo leía un cómic en la barra y doña Carmen revisaba el inventario de tortillas como si del orden dependiera la paz.

Pero Emilio llegó antes del atardecer. No traía sonrisa, no traía compañía, solo polvo en la chaqueta, los ojos nublados y una advertencia pintada en la frente. Lucía lo vio entrar y supo. Supo que el pasado que alguna vez creyeron enterrado había acabado su camino de regreso. ¿Qué pasó?, preguntó sin rodeos.

Emilio se quitó los lentes oscuros. Tenía una cortada en la ceja y los nudillos hinchados. El toro volvió. Lucía palideció. Pensé que lo habían mandado lejos, que estaba acabado. Eso creímos. Pero alguien lo sacó del hoyo. Tiene gente, viene por mí. Y cuando el toro viene, no le importa quién esté alrededor.

Doña Carmen escuchaba desde el fondo. Dejó caer un frasco de chiles que estalló contra el suelo. Mateo miró a su madre, luego a Emilio. Sintió algo nuevo, no miedo, sino una mezcla de alerta y determinación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía. Me voy. No puedo quedarme. No voy a ponerlos en la línea de fuego. Lucía frunció el ceño. Y después de todo, te vas otra vez.

No me estoy yendo por mí, dijo Emilio con voz baja. Me voy por ustedes. No voy a dejar que ese cabrón cruce por aquí buscando problemas. Lucía apretó los dientes. ¿Y qué pasa si no regresas? Entonces al menos sabrás que lo intenté. como siempre lo hice. Mateo en silencio se bajó del banco y caminó hasta Emilio. “No tienes que irte”, dijo con voz firme. “Podemos pelear juntos.

Yo puedo cuidar a mi mamá como un Hells Angel.” Emilio lo miró con ternura y tristeza. Se agachó para quedar a su altura. Tienes el corazón, campeón. Pero esto, esto no es un juego. No quiero que crezcas en medio de balas y venganza. Mateo asintió con lágrimas contenidas. Entonces, prométeme que vas a regresar. Emilio no prometía cosas que no podía cumplir, pero esta vez lo hizo.

Te lo prometo. Esa noche, mientras Lucía y doña Carmen trataban de cenar, Emilio estaba afuera sentado sobre su moto mirando el cielo. Lucía se le acercó con una cobija en la mano. ¿Puedo sentarme siempre? Ambos se quedaron en silencio por unos minutos. Luego ella habló. Tú nunca fuiste solo un paso en mi vida y sé que yo tampoco lo fui para ti.

Emilio asintió. Nunca te saqué del pecho, ni siquiera lo intenté. Lucía lo miró con los ojos húmedos. Si las cosas fueran diferentes, rodaríamos juntos como antes. Pero con Mateo en medio ya no somos los mismos. Ahora hay algo más importante que la carretera. Lucía bajó la mirada. Él te admira más de lo que se lo permite mostrar.

Y yo a él, porque sin saberlo me enseñó algo que creí perdido. ¿Qué cosa? Esperanza. Lucía soltó una lágrima silenciosa, lo abrazó fuerte, como quien se despide sin decirlo. Sabía que él no podía quedarse y odiaba entenderlo. A la mañana siguiente, tres motos esperaban fuera del restaurante. Emilio, el gordo y Niebla. Sus rostros eran duros, sabían a lo que iban.

No lo decían, pero todos sabían que era un viaje sin garantía de regreso. Lucía y Mateo salieron a despedirlos. Doña Carmen desde la puerta observaba con los brazos cruzados y los labios apretados. Emilio bajó de la moto y se acercó a Mateo. Llevaba algo envuelto en una manta de cuero. Al abrirlo, el niño encontró una chaqueta pequeña adaptada a su talla con parches cosidos a mano.

El más grande en la espalda, un halcón negro con alas abiertas. No es para que la uses ahora, es para que recuerdes de dónde vienes y que si algún día decides rodar, ya tienes un camino. Mateo la sostuvo con cuidado, como si fuera algo sagrado. Y si me preguntan qué significa. Diles que significa honor.

¿Qué significa cuidar a los tuyos, aunque eso signifique alejarte? Lucía lo abrazó una vez más. Emilio le deslizó un sobre en la mano. Léelo después. ¿Qué dice? Solo lo que nunca supe cómo decir. Emilio se subió a la moto. Los motores rugieron, las ruedas levantaron polvo y sin más se alejaron por la misma carretera por la que habían llegado tiempo atrás.

Horas más tarde, cuando el silencio volvió al restaurante, Lucía abrió el sobre. La letra era firme, un poco torcida, como él. La carta decía, Lucía, no todos los caminos llevan a casa, pero algunos nos enseñan dónde está. Gracias por haber sido mi hogar, aunque fuera por un tiempo. Gracias por Mateo, aunque no lleve mi sangre.

Gracias por no olvidar quién fuiste ni quién eres. Si algún día me apagas una vela en silencio, hazlo sabiendo que mi último pensamiento será tu nombre. Rodé por muchas tierras, pero tú tú fuiste mi destino. Sombra. Lucía la apretó contra el pecho, cerrando los ojos. No dijo nada, no lloró, solo sonró. Desde la ventana de su cuarto, Mateo observó como el sol se ocultaba detrás de las colinas.

La chaqueta colgaba de la silla como una promesa en espera. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no era de tristeza, era de algo más profundo. Sonríó. Sabía que algún día tal vez también él rodaría por esas carreteras libre como su madre, como sombra, como los que llevan el alma tatuada de gasolina y viento.

Y en algún lugar del desierto, tres motores rugieron al unísono, cargando no solo con sangre y acero, sino con amor, memoria y lealtad eterna. Espero que te haya gustado la historia. Suscríbete al canal, deja tu like, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.

News

¿Quién fue DANIEL DEL FIERRO?

En una hacienda de Guanajuato en 1898, las hijas más bellas del lugar sentían algo que jamás deberían haber sentido…

La Historia Nunca Contada de Las Herederas Flores:Las hermanas que fueron amantes de su propio padre

En una hacienda de Guanajuato en 1898, las hijas más bellas del lugar sentían algo que jamás deberían haber sentido…

¡45 años de amor, pero al morir él, ella halló un terrible secreto que arruinó toda su existencia!

Los años pasaron sin darse cuenta. La boda, un pequeño apartamento de dos habitaciones, el primer hijo tan esperado, luego…

“La abandonó embarazada — 10 años después, su hija viajó sola para encontrarlo”

Hace 10 años él huyó la misma noche que supo del embarazo. Hoy su hija de 10 años acaba de…

Juan Gabriel DETUVO la Canción a Mitad del Show Cuando vio a un Anciano Siendo Sacado por Seguridad

Juan Gabriel estaba a mitad de Amor eterno cuando vio a dos guardias de seguridad arrastrando a un anciano hacia…

HORRORIZÓ A PANAMÁ: un retiro de empresa, tres días en la montaña y siete empleados desaparecidos

La cordillera central de Chiriquí, Panamá, es un lienzo de verdes profundos y niebla perpetua. Un lugar donde la majestuosidad…

End of content

No more pages to load