Así comenzó mi último día como maestra en una escuela pública.

No hubo burla. No hubo malicia. Solo una voz plana, indiferente, como si comentara sobre el clima.

—Usted no sabe hacer TikTok. Mi mamá dice que la gente vieja como usted debería jubilarse.

Sonreí. He aprendido a no tomarme estas cosas de manera personal.

Pero, aun así… sentí que algo se resquebrajaba un poco más dentro de mí.

Me llamo Señora Carter.

He enseñado primer grado en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, Ohio, durante 36 años.

Hoy, empaqué mi salón de clases por última vez.

Cuando comencé, a finales de los años 80, enseñar se sentía como una vocación. Un lazo sagrado.

Éramos de confianza. Incluso admirados.

No nos pagaban mucho, pero había respeto. Y eso, de alguna manera, compensaba muchas cosas.

Los padres traían brownies en las noches de conferencias.

Los niños me dibujaban tarjetas de cumpleaños con palabras mal escritas y corazones torcidos.

Y cuando los más pequeños finalmente leían su primera frase en voz alta…

Había una alegría que ningún cheque de pago podría igualar.

Pero algo ha cambiado.

Lento. Silencioso. Año tras año.

Hasta que un día, miré a mi alrededor y ya no reconocí el trabajo que estaba haciendo.

No son solo los iPads y las pizarras inteligentes—aunque también han invadido todo.

Es el cansancio.

La falta de respeto.

La soledad.

Antes, pasaba las tardes recortando manzanas de papel para decorar los tablones de anuncios.

Ahora, las paso documentando cada incidente en una aplicación de comportamiento estudiantil, por si acaso algún padre amenaza con demandar.

Me han gritado delante de toda mi clase.

No los alumnos—los padres.

Uno me dijo: “Claramente usted no sabe cómo manejar niños. Vi un video suyo en el teléfono de mi hijo.”

Él me estaba grabando mientras yo intentaba calmar a otro niño que tenía una crisis.

Nadie preguntó cómo estaba.

A nadie le importó que me mantenía en pie a base de chicle, cafeína y pura fuerza de voluntad.

Los niños también son diferentes ahora.

Y no es culpa suya.

Están creciendo en un mundo demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado desconectado.

Llegan a la escuela privados de sueño, sobreestimulados, adictos a las pantallas.

Algunos están enojados. Algunos tienen miedo.

Algunos no saben cómo sostener un lápiz, cómo esperar su turno, o cómo decir “por favor”.

Y se espera que nosotros lo arreglemos todo.

En seis horas. Sin ayudantes. Con veintiocho alumnos. Y un presupuesto que no alcanzaría ni para bocadillos en una fiesta de cumpleaños.

Recuerdo cuando mi aula era un pequeño refugio.

Teníamos un rincón de lectura con pufs.

Cantábamos canciones cada mañana.

Aprendíamos a ser amables antes de aprender a multiplicar.

¿Ahora?

Ahora me dicen que debo enfocarme en “objetivos de aprendizaje”, “puntos de datos” y “resultados medibles”.

Mi valor se basa en qué tan bien un niño de seis años rellena burbujas en un examen en marzo.

Una vez, un director me apartó y me dijo:

—Eres demasiado cálida y cariñosa. Este distrito quiere resultados.

Como si la conexión humana fuera una desventaja.

Pero seguí adelante.

Porque siempre había momentos. Momentos pequeños, sagrados.

Un niño que susurró:

—Usted es como mi abuela. Ojalá pudiera vivir con usted.

Otro que dejó una nota en mi escritorio:

—Me siento seguro aquí.

O el niño callado que finalmente me miró a los ojos y dijo:

—Lo leí todo yo solo.

Me aferré a esos momentos como a salvavidas.

Porque me recordaban que seguía haciendo algo que importaba, incluso cuando el mundo insistía en que no era así.

Pero este último año rompió algo en mí.

La violencia aumentó.

Un niño arrojó una silla al otro lado del salón.

Otro amenazó con “traer algo de casa” después de que le pedí que se sentara.

Mi teléfono de aula se convirtió en una línea directa para crisis de comportamiento.

La consejera escolar renunció en octubre.

La lista de suplentes estaba vacía en noviembre.

El agotamiento era tan espeso que se podía sentir en el aire—como una niebla de desesperanza silenciosa.

¿Y yo?

Empecé a sentirme invisible. Reemplazable.

Como una herramienta obsoleta en un mundo digital que ya no ve la necesidad del toque humano.

Así que hoy, empaqué mi aula.

Despegué de las paredes proyectos de arte descoloridos—algunos de hace décadas.

Encontré una caja de tarjetas de agradecimiento de una clase de 1995.

Una decía:

“Gracias por quererme incluso cuando me portaba mal.”

Lloré al leer eso.

Porque en aquel entonces, ser maestra significaba algo.

Ahora, parece un trabajo por el que hay que disculparse.

No hubo fiesta. No hubo discurso.

Solo un apretón de manos firme del nuevo director, que me llamó “señora” y miró su teléfono a mitad de nuestra despedida.

Dejé atrás mi caja de pegatinas. Mi mecedora. Mi paciencia.

Pero me llevé el recuerdo de cada niño que alguna vez me miró con asombro, confianza o alivio.

Eso es mío. Nadie puede quitármelo.

No sé qué sigue.

Tal vez sea voluntaria en la biblioteca.

Quizás aprenda a hacer pan desde cero.

O tal vez simplemente me siente en mi porche trasero, tomando té, recordando un mundo que solía sentirse más suave.

Porque lo extraño.

Echo de menos una época en que los maestros eran vistos como socios, no como sacos de boxeo.

Cuando los padres y las escuelas trabajaban juntos.

Cuando la educación significaba crecimiento, no solo calificaciones.

Si alguna vez has sido maestro, lo sabes.

No lo hicimos por las vacaciones de verano.

Lo hicimos por el niño que finalmente aprendió a atarse los zapatos.

Por el que sonrió después de semanas de silencio.

Por los que nos necesitaban de maneras que ningún examen podría medir.

Lo hicimos por amor. Por esperanza. Por fe en algo mejor.

Así que si ves a un maestro—del pasado o del presente—agradecele.

No con una taza o una manzana.

Con tu voz. Tus ojos. Tu respeto.

Porque en un mundo que va demasiado rápido, ellos se quedaron.

En un sistema que se derrumbaba, ellos resistieron.

Y en una sociedad que los olvidó, ellos recordaron a cada niño.

—

Epílogo: Un Nuevo Comienzo

A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre. Por un momento, olvidé que ya no tenía que preparar lecciones ni revisar tareas.

El silencio de la casa era abrumador, pero también reconfortante.

Me senté junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, y miré cómo el sol se filtraba a través de las ramas de los robles.

Pensé en mis antiguos alumnos. ¿Dónde estarían ahora? ¿Recordarían alguna de las canciones que cantábamos juntos? ¿O los cuentos que leíamos en voz alta?

De pronto, sonó el timbre.

Era Emily, mi vecina, con su hija pequeña de cinco años.

—¿Señora Carter, podría ayudar a Lily con la lectura?—me preguntó, algo apurada.

Sonreí.

—Por supuesto, pásenla.

Lily se sentó en mi regazo, con un libro de cuentos entre las manos.

Leímos juntas.

Ella se detuvo en cada palabra difícil, mirándome con esa mezcla de frustración y esperanza tan familiar para mí.

—No puedo, es muy difícil—susurró.

—Claro que puedes, Lily. Solo necesitas intentarlo una vez más.

Y lo hizo.

Y cuando finalmente logró leer la frase completa, sus ojos brillaron de orgullo.

En ese instante, entendí que mi vocación no dependía de un aula, ni de un salario, ni de la aprobación de un director.

Mi vocación era acompañar, guiar, sembrar semillas de confianza y curiosidad.

Quizás la escuela había cambiado.

Quizás el mundo era más duro, más frío.

Pero el poder de una palabra amable, de una mirada de aliento, seguía intacto.

Así que decidí seguir enseñando, de otra manera.

En la biblioteca del pueblo, en el parque, en la mesa de mi cocina.

Porque los niños siguen necesitando adultos que los escuchen, que crean en ellos, que les enseñen a soñar.

Y eso, nadie me lo podrá quitar.

—

Reflexión Final

A veces, los cambios duelen.

A veces, el mundo parece olvidar el valor de lo sencillo, lo humano, lo auténtico.

Pero cada vez que un niño sonríe al descubrir algo nuevo, cada vez que un adolescente encuentra consuelo en una palabra de aliento, cada vez que un adulto recuerda con cariño a un maestro de su infancia…

El trabajo de educar sigue vivo.

Así que, si alguna vez fuiste maestro, o tuviste uno que marcó tu vida, no lo olvides.

Díselo. Escríbele. Hazle saber que su esfuerzo no fue en vano.

Porque, al final, lo que realmente importa no son los exámenes ni las notas, sino las huellas invisibles que dejamos en el corazón de los demás.

—

Gracias, maestros. Por quedarse. Por resistir. Por recordar a cada niño.

News

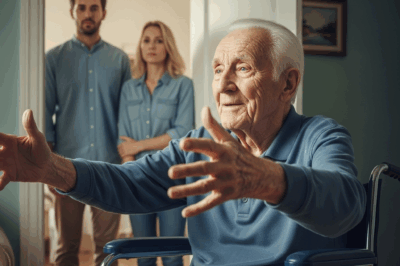

El Último Abrazo

El hombre que espera En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

El Carrito de los Sueños

La esquina del auditorio “Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se…

Milagro bajo la tormenta

Milagro bajo la tormenta Capítulo 1: La desaparición Nadie en el pueblo de Willow Creek olvidaría jamás aquellos días de…

La lección silenciosa

Capítulo 1: Amaneceres en Lincoln High Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados de la ciudad y…

La Noche en que Elvis Cambió un Destino

El Rey y la multitud 20 de julio de 1975. El verano ardía en Memphis, pero dentro del auditorio, el…

End of content

No more pages to load