Prólogo

En las carreteras polvorientas de Veracruz, donde el sol parece derretir el asfalto y el olor a mar se mezcla con el de la tierra húmeda, Daniel recorría cada día los mismos caminos. Era un hombre sencillo, de manos curtidas y mirada cansada, que había aprendido a no esperar sorpresas de la vida. Pero, a veces, el destino decide intervenir, y lo hace de formas tan insospechadas que uno no puede sino llamarlas milagros.

—

Capítulo 1: La rutina de siempre

Aquella mañana, como tantas otras, Daniel se levantó antes del alba. El reloj marcaba las cinco en punto cuando se sentó en la orilla de la cama, se puso las botas y, en silencio, cruzó la pequeña casa de paredes desconchadas. En la cocina, su madre ya le había dejado café caliente y un pan dulce envuelto en una servilleta.

—Cuídate en la carretera, hijo —le decía siempre, aunque a veces estuviera dormida.

Daniel tomaba el café de un sorbo, recogía las llaves y salía al patio, donde su camioneta lo esperaba. Era una Ford vieja, de pintura deslucida, pero fiel. En la caja, los cajones de pollos vivos se amontonaban, cacareando y aleteando. Él los acomodaba con cuidado, cubriéndolos con una lona para protegerlos del sol naciente.

Llevaba quince años en ese trabajo. Repartía pollos en los mercados de Veracruz, recorriendo los mismos barrios, saludando a las mismas personas: don Chema, que vendía verduras en el Mercado Hidalgo; las hermanas Juárez, que regentaban una fonda en el centro; el joven Rubén, que siempre le guardaba una sonrisa y una torta de frijoles.

La rutina era cómoda, sí, pero también anestesiaba. Daniel sentía que los días se le escurrían entre los dedos, idénticos unos a otros, como si la vida se hubiera puesto en pausa.

Pero esa mañana, la vida decidió sacudirlo.

—

Capítulo 2: El accidente

El sol apenas asomaba cuando Daniel tomó la carretera federal. Era temprano, el tráfico era ligero. Iba tarareando una canción de los Tigres del Norte, pensando en el partido de fútbol del domingo y en los zapatos nuevos que quería comprarle a su sobrina.

De pronto, un auto pequeño, un Chevy azul, apareció delante de él. Iba lento, titubeando. Daniel redujo la velocidad, pero de un instante a otro, el Chevy frenó en seco. Daniel pisó el freno con todas sus fuerzas, pero la camioneta, cargada y con los frenos gastados, no respondió a tiempo. Giró el volante instintivamente, desviándose hacia la cuneta para evitar el choque.

La camioneta patinó en el lodo, dio un giro y volcó, quedando boca abajo. El estruendo fue ensordecedor. Los cajones de pollos se soltaron, las aves chillaron, el mundo se puso de cabeza.

Daniel quedó atrapado entre los asientos, con el cinturón presionándole el pecho, el brazo derecho doblado en un ángulo imposible. El olor a gasolina lo envolvía, y el miedo le heló la sangre.

Pensó que ahí acababa todo. Que ese sería su último día.

Pero el destino tenía otros planes.

—

Capítulo 3: La mujer del vestido floreado

El tiempo se volvió confuso, como si todo ocurriera bajo el agua. Daniel escuchaba voces lejanas, pasos apresurados, gritos. Trató de moverse, pero el dolor en el brazo era insoportable.

De pronto, una figura apareció junto a la ventanilla rota. Era una mujer de unos sesenta años, bajita, de piel morena y cabello canoso recogido en un moño. Llevaba un vestido floreado y sandalias gastadas. Sus ojos eran grandes y amables.

—¿Estás bien, hijo? —le preguntó con voz suave.

Daniel no podía hablar. Solo movió los ojos, asustado.

La mujer metió el brazo por la ventanilla, le sostuvo la cabeza con delicadeza y le limpió la frente con un pañuelo blanco.

—Tranquilo, todo va a estar bien —susurró.

Mientras otros hombres intentaban levantar la camioneta, ella no se apartó de su lado. Le sostenía la mano, le hablaba al oído, le decía palabras que Daniel apenas comprendía entre el dolor y el miedo.

Finalmente, lograron sacarlo. Lo recostaron en el pasto. La mujer se arrodilló a su lado, le acomodó la cabeza en su regazo y siguió limpiándole la sangre del rostro.

—No te preocupes, muchacho. A ti aún te faltan muchas entregas por hacer —le dijo, y Daniel sintió que esas palabras le llegaban al corazón, como si fueran un bálsamo.

Cuando llegó la ambulancia, la mujer se apartó. Los paramédicos lo subieron en camilla, le pusieron una mascarilla de oxígeno y le vendaron el brazo.

—¿Y la señora? —preguntó Daniel, apenas consciente.

—¿Cuál señora? —respondió uno de los paramédicos.

Daniel giró la cabeza, buscando a la mujer del vestido floreado. Pero ya no estaba. Nadie la había visto marcharse. Nadie sabía quién era.

—

Capítulo 4: El hospital y la reflexión

Los días en el hospital pasaron lentos. Daniel tenía el brazo roto y varios puntos en la frente. Los médicos decían que tuvo suerte de salir vivo. Su madre fue a verlo cada día, llevándole caldo de pollo y palabras de consuelo.

Pero Daniel no podía dejar de pensar en la mujer del vestido floreado. ¿Había sido real? ¿O era una alucinación provocada por el golpe y el miedo?

A veces, en la madrugada, Daniel recordaba su voz, su mirada serena, la forma en que le sostuvo la cabeza y le limpió la sangre. Recordaba, sobre todo, aquella frase: “A ti aún te faltan muchas entregas por hacer”.

¿Qué significaba eso? ¿Era solo una forma de consolarlo, o había algo más?

—

Capítulo 5: El regreso a casa

Tras una semana en el hospital, Daniel volvió a casa con el brazo enyesado. La camioneta estaba destrozada y los pollos, por supuesto, se habían perdido. El patrón le dijo que se tomara el tiempo que necesitara, pero Daniel sabía que probablemente lo reemplazarían pronto.

Durante días, Daniel se sintió perdido. La rutina que antes lo adormecía ahora le hacía falta. Se pasaba las tardes en el patio, mirando el cielo, escuchando las risas de los niños en la calle.

Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no podía imaginarse regresando a lo mismo. Sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y no quería desperdiciarla.

Un día, mientras paseaba por el centro del pueblo, vio un cartel pegado en la puerta de la parroquia:

“Se necesitan voluntarios para el comedor comunitario. Ayuda a quienes más lo necesitan. Informes aquí.”

Daniel se quedó mirando el cartel largo rato. Recordó la voz de la mujer: “Aún te faltan muchas entregas por hacer”.

Sin pensarlo más, entró a la parroquia y preguntó por el voluntariado.

—

Capítulo 6: El comedor comunitario

El comedor comunitario funcionaba en un local sencillo, con mesas largas y bancos de madera. Allí, cada día, decenas de personas acudían en busca de un plato de comida caliente: ancianos solos, madres solteras, niños descalzos, migrantes que cruzaban Veracruz rumbo al norte.

Daniel empezó ayudando a pelar papas, lavar platos, servir arroz y frijoles. Al principio se sentía torpe, fuera de lugar. Pero pronto fue encontrando su ritmo. Descubrió que le gustaba conversar con los abuelos, escuchar las historias de los niños, compartir una sonrisa con quienes no tenían nada.

Con el tiempo, el padre Tomás, encargado del comedor, le propuso una tarea especial:

—Daniel, tenemos muchas colonias alejadas donde la gente no puede venir hasta aquí. ¿Te animas a llevarles comida en tu camioneta?

Daniel dudó. Su camioneta estaba destrozada.

—No tengo cómo —respondió.

—La parroquia puede ayudarte a repararla. Solo necesitamos a alguien de confianza. ¿Te animas?

Daniel pensó en la mujer del vestido floreado. En las palabras que le había dicho. Y aceptó.

—

Capítulo 7: La camioneta renacida

Con la ayuda de la parroquia y algunos vecinos, Daniel logró reparar la camioneta. Ya no era la misma de antes: la pintura seguía deslucida y los asientos estaban rotos, pero el motor rugía con fuerza renovada.

Ahora, en vez de pollos, la camioneta se llenaba de arroz, frijoles, pan, medicinas, ropa usada y juguetes. Daniel recorría las colonias más pobres, los hospitales, los refugios de migrantes, las esquinas donde nadie miraba.

Cada mañana, al cargar la camioneta, Daniel sentía una emoción nueva. Ya no era la rutina de antes. Ahora, cada entrega tenía un sentido. Cada sonrisa, cada “gracias” era un pequeño milagro.

En los barrios, la gente lo recibía con alegría. Los niños corrían tras la camioneta, y las madres lo bendecían.

—¡Ahí viene Daniel, el de la comida!

Él se reía y les decía:

—No soy yo, es la camioneta la que hace el milagro.

Pero en el fondo, sabía que el verdadero milagro era el cambio que había ocurrido en su propio corazón.

—

Capítulo 8: Encuentros y despedidas

Un día, mientras repartía medicinas en una colonia lejana, Daniel vio a una anciana sentada en la sombra de un árbol. Llevaba un vestido floreado y sandalias. Por un instante, su corazón se detuvo.

Se acercó, temblando.

—¿Señora? —preguntó.

La mujer lo miró y sonrió, pero no era la misma. Sus ojos eran distintos, su voz también.

—¿Busca a alguien, joven?

Daniel negó con la cabeza, apenado.

—No, disculpe. Me recordó a alguien.

La mujer le agradeció el paquete de comida y le deseó buen camino.

Daniel se alejó, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Tal vez nunca volvería a ver a la mujer que le salvó la vida. Tal vez nunca sabría quién era. Pero su recuerdo lo acompañaba siempre, como una luz suave en los días difíciles.

—

Capítulo 9: El milagro cotidiano

Pasaron los meses. Daniel se convirtió en una figura querida en las colonias. Todos sabían que podían contar con él para una sopa caliente, un medicamento, una palabra de aliento.

Un día, una niña le regaló un dibujo: una camioneta grande, llena de corazones, y una figura con un brazo enyesado. Abajo, con letras torcidas, decía: “Gracias, Daniel”.

Daniel colgó el dibujo en el parabrisas de la camioneta. Cada vez que lo miraba, recordaba el accidente, el miedo, la mujer del vestido floreado, y sentía que todo había valido la pena.

La camioneta ya no llevaba pollos. Llevaba esperanza.

—

Capítulo 10: Un nuevo sentido

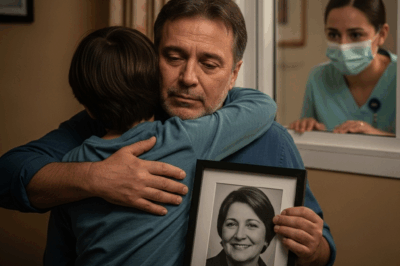

Una tarde, mientras descargaba víveres en un hospital, una enfermera se le acercó.

—¿Por qué haces esto, Daniel? —le preguntó.

Él sonrió y, por primera vez, contó su historia. Habló del accidente, de la mujer desconocida que le salvó la vida, de la frase que le cambió el rumbo.

—No sé si fue real o si lo soñé. Pero me gusta pensar que fue verdad. Que aquella mañana, entre el metal retorcido y el olor a gasolina, alguien me dio una segunda oportunidad… y un nuevo sentido a mi ruta.

La enfermera lo abrazó y le dijo:

—A veces, los milagros no llegan volando. Llegan en sandalias.

—

Capítulo 11: La gratitud

El tiempo siguió su marcha. Daniel nunca volvió a ver a la mujer del vestido floreado. Pero cada vez que alguien le daba las gracias, cada vez que veía una sonrisa en el rostro de un niño, sentía que ella estaba cerca, como un ángel silencioso.

Un día, al dejar una bolsa de comida en una casa humilde, una anciana le tomó la mano.

—Dios te bendiga, hijo. Gracias por no olvidarnos.

Daniel apretó la mano de la mujer y, por un instante, creyó sentir el mismo calor, la misma ternura de aquella que le salvó la vida.

—

Capítulo 12: El legado

La camioneta de Daniel se convirtió en leyenda en Veracruz. Muchos decían que era mágica, que traía alegría donde llegaba. Pero Daniel sabía la verdad: el milagro no estaba en la camioneta, ni en la comida, sino en el amor con que hacía cada entrega.

A veces, en las noches tranquilas, Daniel salía al patio, miraba las estrellas y pensaba en todo lo que había vivido. Sonreía, agradecido por la segunda oportunidad, por el milagro cotidiano de servir a los demás.

Sabía que aún le faltaban muchas entregas por hacer.

—

Epílogo

Dicen que la vida a veces choca contigo solo para cambiarte de camino.

Daniel lo comprobó.

Ahora su camioneta ya no lleva pollos. Lleva esperanza.

Y cada día, mientras reparte, piensa en aquella mujer con vestido floreado, que apareció de la nada… y se fue antes de que pudiera darle las gracias.

A veces, los milagros no llegan volando.

Llegan en sandalias.

—

FIN

News

Hasta el Último Paso

Prólogo Muchos pasan por la vida sin notar a los invisibles. Caminan con prisa, atrapados en sus propios mundos, ajenos…

El Regalo Bajo la Lluvia

Capítulo 1: La Tormenta Llovía a cántaros. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado de lámina, filtrándose por las grietas y…

La Sombra de Anjali

Prólogo Pune, India. El aire de la tarde se llena de polvo y promesas incumplidas. Las calles vibran con el…

Libro de la Sabiduría del Reino

Prólogo En un reino antiguo, donde las montañas besaban las nubes y los ríos danzaban entre los valles, vivía un…

Hasta el Último Suspiro

El principio del final Rocky tenía diecisiete años. Era un perro mestizo, grande, de pelaje espeso y hocico blanco, con…

Mujeres en el Edificio 17

Mujeres en el Edificio 17 El edificio y sus fantasmas El edificio 17 de la calle San Martín era viejo,…

End of content

No more pages to load