I. El Primer Encuentro

La primera vez que la vi, pensé que era solo otra anciana hablando con fantasmas.

—Solo necesito sentarme un rato. La vida es un viaje corto, después de todo —dijo, con una voz que parecía un suspiro, gastada por el uso, como si las palabras hubieran sido pulidas por los años.

Lo dijo en serio, sin buscar compasión.

Yo llevaba ocho años trabajando en la estación vieja de Pensilvania, barriendo colillas que nadie debería seguir fumando, imprimiendo boletos para rutas que la mitad de los pasajeros olvidaban que habían comprado. No era el trabajo con el que uno sueña. Pero la acería había cerrado, luego la fábrica, y tenía una hija con dientes torcidos y un Buick destartalado que bebía más gasolina que yo cerveza en el 84.

Ese banco junto a las vías ni siquiera debería estar allí. Solo una vieja madera, agrietada por el sol y la escarcha. Pero ella se sentaba allí todos los martes y jueves, siempre con el mismo abrigo de lana descolorido, el de los botones grandes como galletas de chocolate. Siempre con una bolsa de papel blanca en el regazo.

—¿El tren 127 a Chicago sigue pasando por aquí? —preguntó aquel primer día, su voz era como el humo de leña en otoño.

—No para —le respondí—. Hace años que solo pasa de largo.

Ella asintió, como si eso le bastara. Como si el simple hecho de ver pasar el tren fuera suficiente.

Y así fue viniendo. Semana tras semana. Mes tras mes.

Nunca le pregunté su nombre. Me parecía que preguntarlo podría asustarla. Y había algo en la manera en que se sentaba—espalda recta, manos cruzadas, ojos buscando el destello plateado de cada tren—que hacía que no quisiera interrumpirla.

Pero una mañana, cuando la nieve cubría los rieles como harina, le llevé un café.

—Siempre se sienta aquí —le dije, ofreciéndole la taza humeante.

—Sí —respondió, como si eso lo explicara todo.

—¿Espera a alguien?

No respondió de inmediato. Solo bebió un sorbo.

—Mi chico solía tomar ese tren —dijo al fin—. Antes de la guerra. Le preparaba un sándwich y una naranja. Le gustaban las naranjas, aunque fueran caras.

Tocó la bolsa de papel en su regazo.

—Todavía lo preparo. Por si acaso.

Fue la única vez que lo mencionó por nombre—mi chico. No Jim, ni David, ni Michael. Solo mi chico. Como si el nombre hubiera sido doblado con la bandera que le entregaron y enterrado demasiado hondo para sacarlo.

Nunca volvió, dijo. No en una caja, ni en una carta. Simplemente desapareció en algún lugar entre la jungla y la política.

—No era especial —añadió—. No jugaba al fútbol. No arreglaba coches. Solo le gustaba sentarse al fondo de la clase y dibujar pájaros. Decía que se mudaría a Chicago, que trabajaría en publicidad. Decía que necesitaban gente que pudiera hacer que las palomas parecieran águilas.

Me reí entonces, y ella sonrió, pero era una sonrisa que se quebraba en los bordes.

Eso fue en 1991. Tormenta del Desierto estaba en los televisores de la sala de espera, pero ella seguía mirando las vías como si aún fuera 1972.

Algunos la llamaban loca. Decían que tenía demencia o que simplemente estaba sola. Pero yo no lo creo.

Creo que simplemente no sabía dejar de amar.

Hoy en día olvidamos cuánto espacio ocupa el amor. Pierdes a alguien, y el mundo no hace sitio para el peso. Te dicen que dones la ropa, borres los mensajes, sigas adelante. ¿Pero qué pasa si no puedes? ¿Si lo único que te mantiene unido es una bolsa de papel con un sándwich y un sueño?

—

II. El Banco y la Bolsa

Un día me senté a su lado. Era primavera, o al menos lo intentaba. De esos días en que el viento aún muerde, pero el sol se asoma de todos modos.

—¿Qué hay en la bolsa? —pregunté.

Sonrió, suavemente.

—Jamón y queso suizo. Sin mostaza. Odiaba la mostaza.

No sé por qué me afectó tanto. Tal vez porque era tan… ordinario. Sin gestos grandilocuentes. Sin altar. Solo un sándwich, preparado con cuidado, esperando a un chico que no iba a volver.

Esa noche, llamé a mi hija. Le dejé un mensaje en el contestador, de esos con casete diminuto. Le dije que estaba orgulloso de ella. Que la extrañaba.

No dije por qué. No dije que era por una mujer que esperaba en una estación un tren que nunca paraba.

—

III. Los Años que se Pliegan

Los años se doblaron sobre sí mismos como páginas viejas. El tipo de años que te roban las rodillas y te apagan la vista. Me ascendieron a jefe de estación; una placa nueva, nuevas responsabilidades. Menos tiempo para barrer, más tiempo para sentarme detrás del vidrio y fingir que era útil.

Pero cada martes y jueves, miraba el banco.

Miraba cómo el abrigo de la mujer se volvía más fino, cómo la bolsa de papel se hundía un poco más en su regazo, cómo ella se inclinaba, apenas perceptible al principio, pero cada año un poco más, como si el viento finalmente estuviera ganando la batalla.

A veces, otros pasajeros se sentaban cerca, pero nadie se atrevía a ocupar su banco. Era como si la madera misma recordara el peso de su espera, la forma de su esperanza. Había una especie de respeto tácito, un acuerdo silencioso entre los que pasábamos por allí: ese banco no pertenecía a nadie más.

La vida en la estación seguía. Caras nuevas, historias nuevas, pero el mismo eco de pasos sobre el mármol, el mismo chillido metálico de los trenes que nunca paraban. Algunos días, la estación parecía suspendida en el tiempo, como si el reloj colgado sobre la taquilla se hubiera cansado de avanzar.

Y ella, siempre allí, con su bolsa y su abrigo y sus ojos fijos en el horizonte.

—

IV. El Banco Vacío

Hasta que un jueves, no vino.

Me dije que sería la gripe. Tal vez resbaló en la acera helada. Tal vez el correo llegó tarde. Pero tampoco apareció el martes siguiente.

El banco quedó vacío.

Mantuve el café caliente hasta las 8:15. Por si acaso.

Los días siguientes, el banco parecía más viejo, más solo. Nadie se sentaba allí. Ni siquiera los adolescentes que venían a fumar a escondidas se atrevían a ocupar su lugar. Era como si la ausencia de la mujer se hubiera convertido en una presencia más fuerte que su espera.

Empecé a notar su falta en los pequeños detalles: el leve crujido de la madera cuando se sentaba, el sonido del papel de la bolsa al acomodarla en su regazo, la forma en que miraba los rieles como quien busca una señal en el agua.

Me sorprendí a mí mismo esperando verla aparecer, envuelta en su abrigo, con el pelo recogido bajo el gorro de lana. Pero el banco seguía vacío, y el andén, más frío.

—

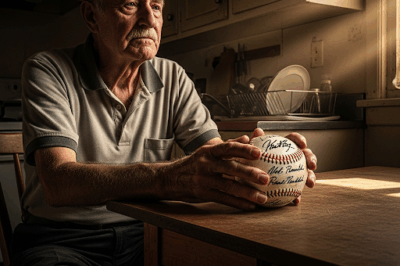

V. El Visitante

Una semana después, un hombre apareció en la estación. Treinta y tantos años, abrigo elegante, corte de cabello militar. Parecía alguien que no había estado en casa por mucho tiempo.

—¿Usted es el que trabaja en la taquilla? —preguntó.

—Depende de lo que venda —respondí, por costumbre.

Sonrió.

—No vendo nada. Estoy… buscando. Mi tía falleció la semana pasada. Encontré esta foto en su Biblia.

Me tendió la fotografía.

Era ella. Sentada en el banco, junto a un joven con chaqueta de camuflaje, quizás diecinueve años, cuaderno de dibujo en el regazo. Ambos reían. Podías casi oír la risa.

—Solía contar historias de este lugar —dijo el hombre—. De cómo venía aquí para recordar a su hijo. Mi primo. Desapareció en el 72. Laos, creo. MIA.

Asentí.

—Nunca faltó un día —añadió—. Ni siquiera cuando la cadera le falló.

Nos quedamos en silencio un rato. Luego preguntó algo para lo que no estaba preparado.

—¿Le importaría si me siento ahí?

Señaló el banco.

Así que se sentó. En silencio. Como si estuviera aprendiendo a respirar un aire nuevo.

Antes de irse, dejó algo en el banco.

Era un cuaderno de dibujo.

No era nuevo. No estaba limpio. La tapa estaba gastada y, dentro, había pájaros: palomas, águilas, gorriones. Uno estaba en pleno vuelo, alas extendidas, como si acabara de romper sus ataduras.

—Lo encontré en su desván —dijo—. Pensé que debía estar aquí.

—

VI. La Herencia del Amor

Diez años han pasado desde entonces.

El banco sigue allí. Tuvimos que cambiar la madera, pero guardé una de las tablas. Está en mi armario, bajo mis botas de invierno.

Algunas mañanas, llevo café y me siento un rato. Solo escucho el zumbido de los rieles, como lo hacían cuando la gente esperaba cartas y los teléfonos tenían cables. Cuando alguien a quien amabas podía desaparecer y todo lo que te quedaba era un sándwich sin mostaza.

El mundo ahora es más ruidoso. Más rápido. Todos corren hacia algún lugar sin saber realmente si quieren llegar.

Pero ese banco…

Ese banco me recuerda que esperar—esperar de verdad—no es debilidad. Es devoción. De la clase que no necesita reconocimiento. De la que se presenta con una bolsa de papel, año tras año, por si acaso el tren se detiene.

Porque a veces el punto no es seguir adelante.

A veces, el punto es quedarse.

Quedarse el tiempo suficiente para que alguien más note la fuerza silenciosa que se necesita para amar a alguien que ya no está.

Quedarse el tiempo suficiente para que el mundo no olvide lo que significa esperar.

—

Epílogo

Hoy, el banco sigue en el mismo lugar, aunque la estación ha cambiado. Los trenes son más rápidos, los pasajeros más distraídos. Pero de vez en cuando, alguien se sienta allí, con una taza de café, y mira las vías con una esperanza callada.

A veces, dejo una flor en el banco, o un pequeño dibujo de un pájaro volando. No sé si alguien lo nota. Pero para mí, es suficiente.

Porque el amor, como la espera, nunca desaparece del todo. Solo cambia de forma, se esconde en los rincones de una estación, en el crujido de la madera, en el zumbido de los trenes que pasan.

Y mientras haya alguien que recuerde, que espere, que ame, el banco nunca estará realmente vacío.

—

Fin.

News

El día que me cortaron el pie

El día que me cortaron el pie, nadie vino a visitarme salvo Denny, el conserje del viejo gimnasio. Su nombre…

EL CABALLO QUE ESPERÓ BAJO LA LLUVIA

Capítulo 1: El hombre y el trueno En lo alto de la sierra, donde las nubes rozan los tejados y…

Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te perderé, ¿verdad?

Capítulo 1: Martes de lluvia Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te…

Pero estás loca! ¿Dónde voy a meter vuestras maletas

Capítulo 1: El piso de cincuenta metros —¡Pero estás loca! ¿Dónde voy a meter vuestras maletas? —gritaba Carmen López por…

Jonathan Kane estaba de pie frente a los ventanales de su ático en Manhattan, con un vaso de whisky en la mano

CAPÍTULO 1: EL IMPERIO DE CRISTAL Jonathan Kane estaba de pie frente a los ventanales de su ático en Manhattan,…

La hija de mi esposo limpiaba todo y apenas tenía nueve años

Prólogo Hay historias que parecen pequeñas, insignificantes, como si solo ocurrieran en los rincones olvidados de las casas. Pero a…

End of content

No more pages to load