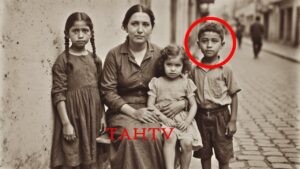

¿Confiarías en una fotografía antigua si te dijeran que guarda el secreto de una tragedia familiar? En marzo de 1913, en el corazón de la ciudad de México, una madre decidió retratarse junto a sus tres hijos, sin imaginar que ese mismo día marcaría el comienzo de la mayor desgracia de su vida.

Lo que parecía un simple recuerdo, pronto se convirtió en la última huella de una infancia interrumpida por una epidemia invisible. Y décadas más tarde, cuando la imagen fue encontrada entre los escombros, reveló un misterio que nadie había querido enfrentar. Hoy vas a conocer todos los detalles de

esta historia dramatizada inspirada en hechos reales.

Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias dramatizadas, inspiradas en hechos reales y me ayuda a traer más relatos como este cada semana. Esta fotografía fue encontrada entre los escombros de una

casa en la Merced, manchada de lágrimas y guardada en una caja de lata oxidada durante más de siete décadas.

Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué Soledad Martínez miraba a la cámara como si supiera que sus hijos no volverían a estar juntos nunca más. Ciudad de México, 12 de marzo de 1913. El aire matutino en el barrio de la Merced olía a tortillas quemadas, a pulque derramado y a esa humedad

persistente que se colaba por las paredes agrietadas de adobe.

Entre los gritos de los vendedores ambulantes y el eco de las campanas de la iglesia, una mujer joven arrastraba los pies descalzos sobre el empedrado irregular con tres pequeñas sombras siguiéndola como pollitos perdidos. Soledad Martínez tenía apenas 32 años, pero sus manos parecían las de una

anciana.

Los dedos estaban marcados por innumerables pinchazos de aguja con pequeñas cicatrices que contaban la historia de 16 horas diarias cosciendo vestidos para las esposas de los comerciantes prósperos. Registros del archivo municipal muestran que las costureras del barrio ganaban apenas 3 centavos por

día, mientras que una libra de frijoles costaba cinco.

Los números no mentían. Soledad vivía en una guerra silenciosa contra el hambre. Esa mañana algo era diferente. En la esquina de la calle Mesones, un hombre delgado con bigote finamente recortado montaba una cámara de fuelle sobre un trípode de madera. Rodolfo Ávila, fotógrafo itinerante, había

llegado al barrio ofreciendo retratos a un real cada uno.

Para la mayoría de las familias de la Merced era una fortuna imposible, pero Soledad había estado guardando monedas en un frasco de barro escondido bajo las tablas sueltas del piso durante meses. “Señora, por favor, siéntese aquí con los niños”, le indicó Rodolfo señalando un banco improvisado.

Isabel, de 9 años, se acercó tímidamente, sus ojos grandes y profundos reflejando una madurez que no correspondía a su edad.

Su vestido, remendado en varios lugares, había sido de su madre años atrás. A pesar de su corta estatura y los signos evidentes de desnutrición que los médicos de la época documentaban en el 73% de los niños del barrio, Isabel mantenía una dignidad silenciosa que impresionaba a quienes la conocían.

Mateo, de 6 años no podía quedarse quieto.

Sus piernas delgadas se movían constantemente y sus mejillas, que deberían haber estado regordetas como las de cualquier niño de su edad, estaban hundidas. Sin embargo, tenía una sonrisa traviesa que iluminaba su rostro cada vez que conseguía arrancar una carcajada a su madre o a sus hermanas. Los

vecinos contaban que Mateo tenía el don de hacer reír hasta a las piedras y que más de una vez había salvado a la familia de días especialmente oscuros con sus ocurrencias.

La pequeña Rosa, de apenas 3 años se aferró al regazo de su madre como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Sus rizos castaños enmarcaban un rostro angelical, pero sus ojos mostraban esa inquietud constante de los niños, que han aprendido demasiado pronto, que la vida no siempre

es segura.

A menudo lloraba por las noches, buscando más atención de la que soledad, agotada por el trabajo podía darle. No sonrían les advirtió Rodolfo ajustando el lente. Es mejor mantener la seriedad para que la fotografía salga más elegante. Pero había algo en la mirada de Soledad que no tenía que ver con

las convenciones fotográficas de la época.

Sus ojos fijos en la cámara parecían estar viendo más allá del presente, como si una premonición silenciosa le susurrara al oído que este momento tendría un peso que aún no podía comprender. El flash iluminó sus rostros por una fracción de segundo. Cuatro vidas capturadas para la eternidad en una

placa de vidrio. Rodolfo sonrió satisfecho y prometió que la fotografía estaría lista al atardecer.

Soledad pagó el real completo, sintiendo cómo se le encogía el estómago al pensar en la cena que no podría comprar esa noche. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en las calles estrechas y malolientes de la Mercedía como una sombra mortal. Los registros hospitalarios de 1913 documentan que

para marzo de ese año las primeras manchas rojas del tifo habían comenzado a aparecer en los barrios más pobres de la capital.

Las fuentes de agua contaminadas y las condiciones insalubres creaban el caldo de cultivo perfecto para una epidemia que arrebataría 847 vidas antes de que terminara el año. Esa tarde, cuando Soledad recogió la fotografía de manos de Rodolfo, sintió un escalofrío inexplicable. En la imagen, sus

tres hijos la rodeaban con esa quietud solemne que pedía la época. Pero había algo en sus propios ojos que la perturbó.

Parecía estar despidiéndose. Pocas horas después, mientras guardaba la fotografía en la pequeña caja de lata donde conservaba sus pocos tesoros, Mateo comenzó a quejarse de que le dolía la cabeza. Soledad le tocó la frente y sintió el calor familiar de la fiebre. Es solo un resfriado se dijo a sí

misma.

Pero una voz en su interior le gritaba que algo terrible estaba comenzando. Y esa noche, mientras mecía a su hijo ardiendo en fiebre, miró la fotografía y susurró una oración que se convertiría en profecía. Que no sea la última vez que estemos todos juntos. Tres días antes de que Mateo comenzara a

convulsionar, Soledad había notado algo extraño en el comportamiento de su hijo.

El niño que normalmente robaba naranjas del puesto de don Evaristo para hacer reír a sus hermanas, ahora se quedaba sentado en una esquina del único cuarto donde vivían, mirando la pared con una expresión perdida que no correspondía a sus 6 años. La vivienda de los Martines era típica de la Merced,

un solo ambiente de 4 m por 5 con paredes de adobe que sudaban humedad durante la temporada de lluvias y se cuarteaban durante la seca.

El techo de lámina tenía tres goteras que Soledad había aprendido a esquivar, colocando ollas de barro en lugares estratégicos. Los testimonios de sobreviventes de la época describen condiciones similares en el 89% de las viviendas del barrio, donde familias completas compartían espacios menores a

los corrales de animales en las zonas rurales.

En una esquina, la máquina de coser Singer de segunda mano que había comprado con los ahorros de 2 años dominaba el escaso mobiliario. Soledad había calculado que necesitaba coser al menos 12 vestidos por día. para ganar lo suficiente para alimentar a sus hijos. Sus dedos, permanentemente marcados

por las agujas sangraban regularmente, pero no podía permitirse el lujo de descansar.

Las fotografías de archivo del barrio muestran a decenas de mujeres en condiciones idénticas, sosteniendo a sus familias con trabajos que destruían lentamente sus cuerpos. Isabel, sentada junto a su madre, aprendía los primeros puntos de costura con retazos de tela. A los 9 años ya sabía que su

futuro dependía de dominar ese oficio. “Mañana podrás ayudarme con las costuras más fáciles.

” Le había prometido soledad. Y la niña sonreía con una madurez que partía el corazón. En las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, Isabel cantaba canciones populares mexicanas como La Llorona y Cielito Lindo para calmar los llantos nocturnos de Rosa y las quejas de Mateo. La pequeña Rosa, en

cambio, demandaba constantemente la atención que Soledad no podía darle.

Sus brazos regordetes se extendían hacia su madre cada vez que la veía inclinarse sobre la máquina de coser, pero la respuesta siempre era la misma. Ahorita no, mi amor. Déjame terminar este vestido. La niña había desarrollado la costumbre de abrazarse a sí misma meciéndose en una esquina mientras

chupaba su pulgar hasta que se quedaba dormida. Pero esa noche del 12 de marzo algo cambió para siempre.

Mateo, que había cenado apenas una tortilla con frijoles aguados, comenzó a temblar de manera incontrolable. “Mamá, tengo mucho frío”, murmuró. Aunque el calor del pequeño brasero de carbón mantenía la habitación sofocantemente caliente, Soledad lo acurrucó contra su pecho y sintió como su frágil

cuerpo ardía en fiebre. Es solo un resfriado, se repitió.

Pero los síntomas que comenzaban a manifestarse coincidían exactamente con las descripciones que los médicos de la época habían documentado en sus informes sobre la epidemia de tifo. Primero la fiebre alta, después los escalofríos y finalmente Soledad no quería pensar en lo que venía después.

Durante esa primera noche, mientras Isabel y Rosa dormían acurrucadas en el petate familiar, Soledad mantuvo vigilia junto a Mateo con trapos humedecidos en agua fría. Intentaba bajarle la fiebre, pero cada vez que creía ver una mejoría, el calor regresaba con más intensidad. Las cartas de médicos

de la época describen la desesperación de las madres que sin acceso a medicamentos recurrían a remedios caseros que pocas veces funcionaban contra enfermedades tan agresivas.

Al amanecer del segundo día, aparecieron las primeras manchas rojas en el pecho de Mateo, pequeños puntos escarlata que se extendían como un mapa siniestro sobre su piel pálida. Soledad las reconoció inmediatamente. Había visto las mismas marcas en otros niños del barrio que no habían sobrevivido.

Los registros hospitalarios confirman que las erupciones cutáneas aparecían típicamente entre el segundo y tercer día de la enfermedad y que su aparición marcaba el inicio de la fase más crítica. Doña Carmen”, susurró Soledad a su vecina, “Una mujer de 60 años que había

visto morir a tres de sus propios hijos por epidemias similares. Podría cuidar a Isabel y Rosa mientras llevó a Mateo con el curandero.” La anciana asintió con una expresión que hablaba más que 1000 palabras. Había visto esa desesperación maternal demasiadas veces.

El curandero del barrio, don Aurelio, vivía en un sótano húmedo, decorado con hierbas secas y veladoras. Cobraba dos reales por consulta, una fortuna para soledad, pero no tenía alternativa. Es tifo diagnosticó después de examinar las manchas en el pecho de Mateo. Necesita quinina, pero cuesta 15

pesos la dosis completa. 15 pesos equivalían a 2 meses de trabajo de soledad.

Era imposible. No hay nada más que pueda hacer, suplicó sintiendo cómo se le quebraba la voz. Don Aurelio la miró con compasión y le entregó una mezcla de hierbas. Hágate de esto cada 4 horas y rece mucho, señora. A veces los milagros ocurren. Pero en sus ojos, Soledad pudo leer la verdad.

Sin los medicamentos adecuados, las probabilidades de supervivencia de Mateo eran mínimas. Esa noche, de regreso en su hogar, Soledad preparó el té de hierbas mientras Isabel ayudaba calmando a Rosa, quien no comprendía por qué su hermano gemía constantemente. La fotografía que habían tomado esa

mañana descansaba sobre la pequeña mesa y cada vez que Soledad la miraba, sentía como si fuera un recordatorio cruel de un momento de felicidad que se desvanecía.

En la imagen, Mateo aparecía serio, pero sano, con sus mejillas aún llenas de vida. Ahora, apenas 24 horas después, luchaba contra una enfermedad que había matado ya a cientos de niños en la capital. A la medianoche, Mateo comenzó a delirar. Llamaba a su padre muerto, pedía agua constantemente y en

los momentos más lucidos se aferraba a la mano de su madre como si supiera que se estaba alejando de ella.

Soledad no había dormido desde que comenzó la enfermedad y sus propias fuerzas empezaban a fallar. Pero cada vez que Mateo abría los ojos y la buscaba, ella encontraba energía para continuar. Al tercer día, Mateo dejó de reconocer a su madre. Sus ojos, antes brillantes y traviesos, ahora miraban a

través de ella como si Soledad fuera un fantasma.

La fiebre había subido tanto que su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente y las manchas rojas se habían extendido por todo su torso y brazos. Los informes médicos de la época documentan que esta fase de delirio marcaba el punto crítico de la enfermedad. donde la supervivencia dependía más de

la fortaleza del paciente que de cualquier tratamiento disponible. Soledad no había dejado su lado ni para comer.

Isabel, con la seriedad de una adulta atrapada en el cuerpo de una niña de 9 años, se había convertido en la madre de Rosa y en el soporte silencioso de la familia. Preparaba agua de arroz para su hermano enfermo. Mecía a Rosa cuando lloraba. Y por las noches cantaba bajito canciones de cuna para

ahogar los gemidos de dolor que salían de la garganta de Mateo.

“Mamá, ¿meteo se va a morir?”, preguntó Isabel esa mañana con una franqueza que destrozó algo dentro del pecho de Soledad. La pregunta flotó en el aire húmedo del cuarto como una sentencia, porque ambas sabían la respuesta. Los relatos de sobrevivientes describen cómo los niños del barrio habían

aprendido a reconocer los signos de la muerte desde temprana edad, en una época donde la mortalidad infantil alcanzaba el 40% en las zonas más pobres de la capital. “Vamos a luchar hasta el final”, respondió Soledad, aunque su voz

temblaba, pero en su interior, una voz cruel le susurraba que ya había perdido la batalla. Había visto morir a demasiados niños en la Mercedes. El hijo de doña Mercedes había durado 5 días, el nieto del herrero, apenas tres. Y todos habían comenzado con los mismos síntomas que ahora consumían a

Mateo. Rosa, demasiado pequeña para entender lo que sucedía, se había vuelto más demandante.

Lloraba constantemente, pidiendo brazos que su madre no podía darle. buscando atención que soledad no podía proporcionarle. “Mi amor, mamá está cuidando a tu hermano”, le repetía Isabel cargándola con sus propios brazos delgados. La niña de 3 años había desarrollado la costumbre de golpear el pecho

de Isabel con sus puñitos, frustrada por no poder acceder al regazo materno que antes era exclusivamente suyo.

El cuarto ambiente donde vivían se había convertido en una cámara de tortura. El aire espeso olía a sudor, a hierbas medicinales y a esa fragancia dulzona que acompaña a la enfermedad grave. Las tres goteras del techo parecían marcar el tiempo como un metrónomo siniestro. Plip, plip, plip. Cada

gota un segundo menos de vida para Mateo.

Soledad había movido el petate donde dormía su hijo directamente bajo la imagen del sagrado corazón que colgaba de la pared, buscando en la fe el consuelo que la medicina no podía ofrecer. Durante las largas horas de vigilia, Soledad comenzó a hacer cuentas mentales crueles. Si Mateo moría, podría

usar el dinero que gastaba en su comida para comprar mejores alimentos para Isabel y Rosa.

Si Mateo moría, ya no tendría que preocuparse por conseguir medicina que no podía pagar si Mateo moría. Se odiaba a sí misma por pensar esas cosas, pero la lógica brutal de la pobreza no permitía sentimentalismos. Los registros de la época muestran que las madres viudas frecuentemente enfrentaban

estos cálculos imposibles, donde el amor materno chocaba contra la aritmética despiadada de la supervivencia.

Al atardecer del tercer día llegó la visita que Soledad temía más que a la propia muerte. El padre Morelos, el sacerdote, un hombre de 50 años con las manos manchadas de Cal por ayudar a construir las tumbas de sus feligreces, había venido a administrar la extrema unción. “Es mejor estar

preparados”, murmuró con una voz que intentaba ser consoladora, pero que sonaba como una lápida cayendo sobre un ataúd.

No”, susurró Soledad, abrazando el cuerpo ardiente de su hijo. “No va a morirse, no se va a morir.” Pero mientras pronunciaba esas palabras, Mateo sufrió la primera convulsión. Su pequeño cuerpo se arqueó como un arco tenso. Sus ojos se pusieron en blanco y de su garganta salió un sonido que no

parecía humano.

Isabel gritó y corrió a refugiarse en una esquina cargando a Rosa que había comenzado a llorar histéricamente. Las convulsiones duraron eternos segundos que parecieron horas. Cuando finalmente terminaron, Mateo quedó completamente inmóvil, respirando apenas. El padre Morelos tomó su crucifijo y

comenzó a murmurar las oraciones finales, pero Soledad lo detuvo con una mirada feroz.

“Váyase”, le ordenó. Váyase ahora mismo. El sacerdote asintió comprensivo y se retiró, pero antes de salir dejó el crucifijo sobre la mesa junto a la fotografía familiar que parecía burlarse de la tragedia presente. Esa noche fue la más larga de la vida de Soledad. Cada respiración de Mateo sonaba

como si fuera la última.

Cada vez que su pecho dejaba de subir y bajar por unos segundos, el corazón de su madre se detenía también. Isabel se había quedado dormida en una esquina, agotada por el llanto y el miedo, con rosa acurrucada contra ella como un gatito asustado. A las 3 de la madrugada, Mateo abrió los ojos por

primera vez en horas. Por un momento, su mirada recuperó la lucidez y buscó el rostro de su madre.

“Mamá”, murmuró con una voz que era apenas un suspiro. “¿Me prometes que Isabel y Rosa van a estudiar? Que van a tener una vida mejor que la nuestra.” Soledad sintió como si alguien le hubiera atravesado el pecho con una espada. Su hijo de 6 años, en sus últimas horas de lucidez, no pensaba en

juguetes ni en cuentos, pensaba en el futuro de sus hermanas.

“Te lo prometo”, susurró, sabiendo que era una promesa imposible de cumplir para una costurera viuda en el México de 1913. Te prometo que tendrán todo lo que tú no pudiste tener. Mateo sonrió débilmente, cerró los ojos y su respiración se volvió aún más laboriosa. Soledad tomó la fotografía de la

mesa y se la mostró. Mira, mi amor, aquí estamos todos juntos, para siempre juntos.

Pero mientras decía esas palabras, sabía que la fotografía se había convertido ya en algo más que un retrato familiar. Era el testimonio final de una felicidad que nunca regresaría, el último momento en que su familia había estado completa. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y

espera. Soledad mecía a su hijo moribundo, mientras Isabel preparaba té que Mateo ya no podía beber.

Y Rosa dormía inquieta, ajena a que el mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de desaparecer para siempre. Y en el silencio sepulcral del cuarto, solo interrumpido por los gemidos de dolor y las gotas que caían del techo, Soledad comenzó a entender que el amor materno a veces significaba

prepararse para decir adiós. El cuarto día amaneció con un silencio diferente.

Mateo ya no gemía de dolor, ya no se agitaba entre sueños febriles. Su respiración se había vuelto tan débil que Soledad tenía que acercar su oído al pecho del niño para confirmar que su corazón aún latía. Las manchas rojas que cubrían su cuerpo habían comenzado a palidecer como si la vida se

estuviera retirando lentamente de su piel.

Los manuales médicos de la época describen esta fase como el momento en que el organismo agota sus últimas reservas de energía en una batalla perdida. Isabel despertó antes que Rosa y se acercó silenciosamente a su madre. Todavía respira”, susurró con los ojos enrojecidos por las lágrimas de la

noche anterior.

Soledad asintió sin palabras, incapaz de articular lo que ambas sabían, que estaban viviendo las últimas horas de Mateo. La niña de 9 años tomó la mano libre de su madre y se quedó ahí en una vigilia silenciosa que demostraba una madurez devastadora. Rosa se despertó llorando, como había hecho cada

mañana desde que comenzó la enfermedad de su hermano.

Pero esta vez, cuando vio a su madre y a Isabel junto a la cama de Mateo, algo en su pequeño cerebro de 3 años comprendió que algo definitivo estaba sucediendo. Dejó de llorar y se acercó gateando con sus ojos grandes fijos en el rostro pálido de su hermano. Teo está muy cansado, le explicó Isabel

con una voz que intentaba ser fuerte, pero que se quebraba en cada palabra. Está descansando para no sentir dolor.

Rosa extendió su manita regordeta y tocó gentilmente la frente ardiente de Mateo, como había visto hacer a su madre durante todos esos días. Era un gesto de ternura infinita que partió el corazón de soledad en mil pedazos. A media mañana llegó doña Carmen con un tazón de caldo tibio.

La vecina anciana había perdido tres hijos en epidemias similares y reconocía los signos finales. “Mi hija necesita comer algo”, le dijo a Soledad, pero ambas sabían que la comida era lo último que importaba en ese momento. Los testimonios de madres que pasaron por experiencias similares describen

como durante las últimas horas de un hijo enfermo las necesidades básicas como comer o dormir desaparecen completamente reemplazadas por un instinto primitivo de protección que trasciende lo físico.

“He visto a muchos niños partir”, murmuró doña Carmen sentándose junto a la cama. Y siempre hay una hora especial cuando el alma se prepara para volar. Mateo la está esperando. Sus palabras, dichas con la autoridad de quien había sostenido muchas manos pequeñas en sus últimos momentos trajeron una

extraña paz a Soledad.

Por primera vez en 4 días no estaba luchando contra lo inevitable, sino acompañando a su hijo en su viaje final. Al mediodía, Mateo abrió los ojos una última vez. Su mirada, aunque débil, buscó el rostro de su madre con una intensidad que atravesó toda la fiebre y el dolor.

“Mamá”, susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. “¿Dónde está papá? Lo veo ahí junto a la ventana.” Soledad miró hacia donde señalaba su hijo, pero solo vio la cortina raída que se movía con la brisa matutina. Los relatos de la época documentan que muchos niños moribundos afirmaban ver a

familiares muertos en sus últimos momentos.

Fenómeno que los médicos atribuían al delirio causado por la fiebre alta, pero que las madres interpretaban como una señal de que sus hijos no partirían solos. “Sí, mi amor”, murmuró Soledad siguiendo la mirada de Mateo hacia la ventana vacía. Papá está ahí esperándote. Está muy orgulloso de ti.

Mateo sonrió entonces. La primera sonrisa genuina en días.

Sus labios secos se curvaron levemente y por un momento su rostro recuperó esa expresión traviesa que había iluminado la casa durante 6 años. “Dile a Isabel que cuide bien a Rosa”, murmuró. “Y que no esté triste. Voy a cuidar a papá hasta que ustedes vengan.” Sus palabras, pronunciadas con la

claridad de quién ha encontrado paz en medio del caos, quedaron grabadas para siempre en la memoria de Soledad.

Isabel se acercó a la cama y tomó la otra mano de su hermano. “Te prometo que voy a cuidar a mamá y a Rosa”, le dijo con una voz firme que desmentía sus 9 años. “Y voy a estudiar mucho como querías.” Mateo apretó débilmente su mano, un gesto que selló una promesa entre hermanos que trascendería la

muerte. A las 2 de la tarde, la respiración de Mateo comenzó a espaciarse.

Cada inhalación requería un esfuerzo visible, como si estuviera subiendo una montaña muy alta con cada aliento. Soledad lo acunó contra su pecho, cantando bajito una canción de cuna que había aprendido de su propia madre. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón.

Su voz temblaba, pero no se detuvo. Sabía que esa sería la última canción que Mateo escucharía de ella. Rosa, con esa intuición inexplicable de los muy pequeños, se acurrucó junto a su hermano y comenzó a acariciar su cabello oscuro. Mateo, no te vayas, murmuró con su vocecita de bebé. Quédate a

jugar conmigo.

Pero incluso ella parecía entender que su hermano se dirigía a un lugar donde no podía seguirlo. A las 2:47 de la tarde del 16 de marzo de 1913, Mateo Martínez exhaló su último suspiro en los brazos de su madre, rodeado del amor de sus hermanas, y con el rostro finalmente en paz después de 4 días

de agonía.

Los registros de defunción de la parroquia de la Mercedan que fue la víctima número 23 de la epidemia de Tifo en el barrio. Pero para Soledad no era una estadística. era su niño, su pequeño bromista, el hijo que había llenado su hogar de risas durante 6 años demasiado breves. El silencio que siguió

fue absoluto.

Ni siquiera las goteras del techo parecían atreverse a interrumpir ese momento sagrado donde la vida se encontraba con la muerte. Soledad abrazó el cuerpo inmóvil de su hijo, sintiendo como el calor que había sido su tormento durante días comenzaba lentamente a desaparecer. Isabel lloraba en

silencio, con las lágrimas cayendo directamente sobre las manos que aún sostenían la mano fría de Mateo.

Fue entonces cuando Soledad miró la fotografía que descansaba sobre la mesa, manchada ahora con sus propias lágrimas. En la imagen, Mateo aparecía serio, pero lleno de vida, con esos ojos brillantes que acababan de cerrarse para siempre. Y en ese momento de dolor absoluto, algo cambió dentro de

ella. La fotografía no era solo un recuerdo, era un testimonio de lo que había perdido, pero también de lo que aún tenía que proteger.

Con Isabel y Rosa mirándola con ojos enormes y expectantes, Soledad tomó una decisión que definiría el resto de su vida. no permitiría que la muerte de Mateo fuera en vano. Las promesas que le había hecho a su hijo moribundo no eran solo palabras de consuelo, eran un compromiso sagrado que

cumpliría aunque le costara la vida.

Esa fotografía se convertiría en el símbolo de su lucha, el recordatorio constante de que tenía dos razones para seguir adelante y una promesa imposible que de alguna manera encontraría la forma de cumplir. El entierro de Mateo fue tan simple como exigían las autoridades sanitarias durante la

epidemia. una caja de madera burda, una tumba compartida con otros cinco niños del barrio y una ceremonia que duró menos de 10 minutos.

El padre Morelos leyó las oraciones rituales mientras Soledad sostenía las manos de Isabel y Rosa, sus tres figuras enlutadas bajo el sol implacable del cementerio municipal. Los registros parroquiales muestran que durante marzo de 1913 se realizaron 127 entierros infantiles en la parroquia de la

Merced, cada uno de ellos una tragedia individual que se perdía en las estadísticas de la epidemia, pero lo que sucedió después del entierro no estaba en ningún registro oficial.

Esa misma noche, mientras Isabel dormía abrazada a Rosa en el petate familiar, Soledad se sentó frente a la fotografía que había tomado 4 días antes de perder a su hijo. La imagen parecía burlarse de ella. Ahí estaba Mateo, serio, pero vivo, sus ojos brillantes mirando hacia un futuro que nunca

conocería.

Y fue en ese momento de dolor absoluto cuando Soledad sintió algo que no esperaba. una furia sagrada que reemplazó su desesperación. “No más”, murmuró tocando el rostro de Mateo en la fotografía. No más niños van a morir así en este barrio. Era una promesa imposible para una costurera viuda, pero

las promesas imposibles a veces son las únicas que merecen cumplirse. A la mañana siguiente, Soledad hizo algo que ninguna mujer de la Mercedes.

Tocó a la puerta de doña Mercedes, cuyo hijo había muerto de tifo dos semanas antes. Luego visitó a María del Carmen, que había perdido a su bebé el mes anterior. Una por una, buscó a todas las madres que habían enterrado hijos por epidemias, malnutrición o enfermedades que podrían haberse curado

con medicina adecuada. “Quiero proponerles algo.

” Les dijo en la primera reunión que organizó en el patio trasero de la iglesia. Nuestros hijos se murieron porque éramos pobres, porque no teníamos medicinas, porque nadie nos enseñó a leer para saber cómo cuidarlos mejor. Pero nuestras hijas no tienen que repetir nuestra historia. Las palabras

salían de su boca con una convicción que ella misma no sabía que poseía.

La fotografía de sus tres hijos descansaba en sus manos como un talismán. Los testimonios orales recogidos décadas después por historiadores locales documentan como esa primera reunión de marzo de 1913 se convirtió en el origen de lo que las mujeres del barrio llamarían el círculo de Mateo. No

tenían dinero, no sabían leer y la mayoría trabajaba 16 horas al día para mantener a sus familias, pero tenían algo más poderoso, la determinación feroz de madres que habían perdido demasiado.

Isabel, que había crecido años en días después de la muerte de su hermano, se convirtió en la primera estudiante del círculo. Soledad usaba los centavos que antes gastaba en medicina para Mateo para comprar cartillas de lectura usadas. Por las noches, después de coser durante todo el día, enseñaba a

su hija las primeras letras bajo la luz vacilante de una vela. Mateo quería que estudiaras.

Le recordaba cuando la niña se quedaba dormida sobre los libros. Esta es nuestra promesa con él. Pero Soledad no se detuvo ahí. comenzó a organizar a las costureras del barrio para que negociaran mejores precios por su trabajo. “Si todas cobramos lo mismo, los comerciantes tendrán que pagarnos

más”, argumentaba con una lógica que aterrorizaba a los patrones acostumbrados a explotar la desesperación individual de las mujeres viudas.

Los archivos del mercado de la Mercedas organizadas de costureras en abril de 1913. movimiento que se extendió gradualmente a otros barrios pobres de la capital. Rosa, aunque demasiado pequeña para entender completamente lo que había perdido, comenzó a mostrar una precocidad sorprendente. A los 4

años ya sabía contar hasta 100 y reconocía las letras del alfabeto.

Soledad había prometido que sus hijas tendrían las oportunidades que Mateo nunca tuvo. Y cada pequeño avance educativo de las niñas era una victoria contra la pobreza que había matado a su hijo. 3 años después de la muerte de Mateo, el círculo había crecido hasta incluir a 47 madres de la Merced.

Habían establecido una escuela nocturna donde las mujeres aprendían a leer y escribir, un fondo común para emergencias médicas y una red de cuidado infantil que permitía a las madres trabajar sin temer por la seguridad de sus hijos. Los registros municipales de 1916 documentan una disminución del

40% en la mortalidad infantil en el barrio, fenómeno que los funcionarios atribuían a mejores condiciones sanitarias.

Sin mencionar el trabajo silencioso de estas mujeres. Isabel a los 12 años ya sabía leer mejor que muchos adultos del barrio y ayudaba a enseñar a los niños más pequeños. Había cumplido la promesa que le hizo a su hermano moribundo. Cuidaba de su madre y de Rosa con una dedicación que conmovía a

quienes la conocían.

Por las noches, cuando terminaba sus tareas de maestra improvisada, se sentaba junto a la fotografía familiar y le contaba a Mateo sobre sus logros del día. Rosa se había convertido en una niña brillante y curiosa que a los 6 años ya planteaba preguntas que desconcertaban a los adultos. ¿Por qué

Mateo tenía que morirse para que nosotras pudiéramos estudiar? Le preguntó una tarde a su madre. Soledad no tenía una respuesta fácil.

Pero le explicó que a veces las personas más buenas se van temprano porque su trabajo en la tierra ya está terminado y que toca a quienes se quedan continuar lo que ellos comenzaron. En 1918, 5 años después de la muerte de Mateo, Isabel se convirtió en la primera mujer de la Mercedor normal para

maestras. Era un logro imposible para la hija de una costurera viuda.

Pero el círculo de Mateo había ahorrado centavo a centavo durante 2 años para pagar su matrícula. El día que Isabel recibió su carta de aceptación, Soledad la llevó al cementerio donde estaba enterrado Mateo y le leyó la buena noticia en voz alta como si él pudiera escucharla. La fotografía de

1913, manchada por las lágrimas y gastada por el tiempo, había encontrado un lugar de honor en la pequeña oficina que el círculo había establecido en el sótano de la iglesia.

Las nuevas madres que se unían al grupo escuchaban la historia de Soledad. veían el retrato donde Mateo aparecía junto a sus hermanas y entendían que estaban continuando algo más grande que sus propias luchas individuales. Cuando Isabel se graduó como maestra en 1922, su primer día de clase fue en

la misma escuela donde había aprendido a leer por las noches años atrás.

Rosa, entonces de 12 años estaba entre sus primeras estudiantes. Esa mañana, antes de comenzar la clase, Isabel colocó la fotografía familiar sobre su escritorio y les dijo a sus alumnos, “Esta es la historia de mi hermano Mateo, que murió para que ustedes pudieran estar aquí. La fotografía perdida

que fue encontrada en 1987 entre los escombros de una casa de la Merced no era solo un retrato familiar, era el símbolo fundador de una revolución silenciosa que transformó uno de los barrios más pobres de la ciudad de México. El legado de Mateo no fue su

muerte, sino la vida que su sacrificio involuntario había inspirado en cientos de mujeres que se negaron a aceptar que la pobreza fuera el destino inevitable de sus hijos. Hoy, en el lugar donde estaba la casa de Soledad, existe una escuela primaria que lleva el nombre de Mateo Martínez.

En la entrada, una placa de bronce reproduce la fotografía de 1913 con una inscripción. en memoria de los niños que murieron demasiado pronto y en honor de las madres que transformaron su dolor en esperanza. Porque a veces las historias más poderosas no son sobre cómo evitamos las tragedias, sino

sobre cómo las convertimos en el combustible para un mundo mejor.

Antes de terminar este relato dramatizado, inspirado en hechos reales, recordemos que la fotografía de Soledad y sus tres hijos no fue solo un retrato familiar, sino el inicio de una cadena de fuerza y esperanza. Su dolor se convirtió en lucha y su promesa a un hijo moribundo se transformó en un

legado para todo un barrio. Nos deja una enseñanza clara.

A veces las tragedias más duras pueden sembrar las semillas de un cambio que trasciende generaciones. Y ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo qué te hace pensar el sacrificio de soledad que convirtió la pérdida en movimiento. ¿Alguna vez te has detenido a mirar una foto antigua y sentir que

guardaba secretos de dolor o resistencia? ¿Qué crees que te impulsa más? la esperanza o el recuerdo de quienes ya no están.

Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra promesa para saber que acompañaste esta historia hasta el final. Cuéntame también desde qué ciudad nos estás viendo, así podremos sentir esta comunidad más cerca. No olvides suscribirte al canal, dar like al video, activar la campanita y

compartir esta narración con alguien que valore las historias humanas que nos hacen reflexionar.

Y si quieres seguir explorando más relatos como este, haz clic en el card final. Hay otras historias dramatizadas que te esperan.

News

MI SUEGRA ME EMPUJÓ EMBARAZADA POR LAS ESCALERAS… PERO LO QUE PASÓ DESPUÉS NADIE LO IMAGINABA…

El grito desgarrador de Camila Ferreira resonó por toda la mansión colonial de San Ángel como un eco de muerte….

Un Padre Soltero Vio A Un Niño Amarrado Hasta Muerto En El Bosque. Su Acción Dejó A Todos En Shock…

En medio del bosque Blackwood, húmedo y frío, David se detuvo al escuchar un soyoso ahogado entre las hojas. Al…

Mujer Solitaria Acolhe A Una NIÑA FEA Abandonada… Años Después, El Padre Regresa…

Mujer solitaria acoge a un niño abandonado. Años después, el padre regresa con algo inesperado. Ru era una mujer marcada…

Niña Expulsada por Su Madrastra Tras el Funeral de Su Padre. Pero Un Millonario Irrumpió y Dijo…

Una niña de 6 años fue arrastrada al patio por su madrastra y el amante de esta justo después de…

Millonaria entró sin avisar y escuchó a su hijo gritando en el baño

La casa estaba en silencio, un silencio incómodo, denso, demasiado para ser un miércoles por la tarde. Rebeca no tenía…

Hermana desapareció en aeropuerto en 2007, 11 años después enviaron un mensaje desde su número

En agosto de 2007, María Elena Vázquez desapareció sin dejar rastro en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, mientras…

End of content

No more pages to load