Capítulo 1: El banco de la plaza

En el corazón de un pequeño pueblo, donde las calles aún conservaban el aroma a pan recién horneado y las tardes se pintaban de naranja con el sol que caía tras las montañas, había una plaza. No era una plaza grande ni moderna, sino una de esas plazas antiguas, rodeada de árboles centenarios, faroles de hierro y bancos de madera que parecían haber sido testigos de incontables historias.

Entre todos los bancos, había uno especial. Era viejo, de madera desgastada y pintura descascarada, con las patas torcidas y el respaldo tallado con nombres y fechas de otros tiempos. Nadie se sentaba en él. Los niños preferían los columpios, los ancianos otros bancos menos expuestos al viento, y los jóvenes las escaleras de la fuente. El banco estaba siempre vacío, como si guardara un secreto.

Decían que allí solía sentarse don Ernesto, un hombre mayor de barba blanca y ojos risueños, que contaba historias a quien quisiera escuchar. Pero hacía meses que don Ernesto no aparecía por la plaza. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había ido a vivir con un hijo lejano. Lo cierto es que el banco, desde entonces, parecía esperar en silencio.

Capítulo 2: La niña de las trenzas

Sin embargo, cada tarde, a la misma hora, una niña con trenzas y mochila llegaba a la plaza. Se llamaba Lucía y tenía nueve años. Sus ojos eran grandes y curiosos, y su andar, ligero y decidido. Lucía se sentaba junto al banco vacío, nunca encima de él, sino justo al lado, como si respetara un espacio invisible.

Sacaba de su mochila un cuaderno de tapas azules, un lápiz mordido por los nervios, y se quedaba mirando el banco. A veces sonreía, otras fruncía el ceño, como si estuviera conversando con alguien que solo ella podía ver. Luego, comenzaba a escribir. Llenaba páginas y páginas con palabras, dibujos, frases sueltas. Nadie sabía qué escribía Lucía, pero todos los días, sin falta, repetía el mismo ritual.

Al principio, algunos la miraban con curiosidad. Otros, con compasión. Pero con el tiempo, la presencia de Lucía junto al banco vacío se volvió parte del paisaje, como los gorriones que picoteaban migas o el señor del carrito de helados que pasaba silbando melodías antiguas.

Capítulo 3: El rumor

En el pueblo, los rumores viajaban rápido. Se decía que la niña estaba esperando a alguien. Que había perdido a su abuelo. Que escribía cartas que nunca enviaría. La gente especulaba, pero nadie se atrevía a interrumpirla. Había en su gesto una mezcla de tristeza y esperanza que desarmaba cualquier intento de acercamiento.

Solo una persona se atrevió a preguntar. Era doña Rosa, una mujer de mediana edad, conocida por su curiosidad y su corazón generoso. Una tarde, al ver a Lucía sentada como siempre, se acercó despacio y se sentó a su lado.

—¿Esperas a alguien, niña? —preguntó con voz suave.

Lucía levantó la vista. Sus ojos, brillantes, no mostraban sorpresa ni molestia. Solo asintió, y respondió:

—Aquí solía sentarse mi abuelo. Me contaba historias… y yo las escribía. Desde que se fue, sigo viniendo. Porque aunque él ya no está… sus historias siguen conmigo.

Doña Rosa se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Solo puso una mano sobre el hombro de Lucía y se quedó sentada en silencio, acompañándola.

Capítulo 4: Las historias de don Ernesto

Don Ernesto había sido, durante años, el alma de la plaza. Cada tarde, con su bastón y su sombrero de paja, se sentaba en el banco y, rodeado de niños y adultos, narraba historias. Hablaba de duendes y princesas, de viajes imposibles y animales que hablaban. Sus relatos mezclaban realidad y fantasía, y siempre dejaban una enseñanza.

Lucía era su nieta. Desde pequeña, había aprendido a escuchar y a imaginar. Cuando cumplió siete años, su abuelo le regaló el cuaderno azul y le dijo:

—Escribe todo lo que escuches, Lucía. Las historias son semillas. Si las guardas, algún día crecerán y darán frutos.

Desde entonces, Lucía se convirtió en la escriba de don Ernesto. Anotaba cada cuento, cada anécdota, cada palabra. A veces, inventaba finales nuevos. Otras, dibujaba escenas en los márgenes.

Pero un día, don Ernesto dejó de ir a la plaza. Lucía preguntó, buscó, esperó. Hasta que su madre, con voz triste, le explicó que el abuelo estaba enfermo y no podría salir más.

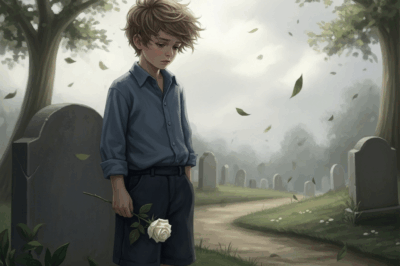

Lucía lloró en silencio. Pero al día siguiente, tomó su cuaderno y fue sola a la plaza. Se sentó junto al banco vacío y siguió escribiendo. Porque, como le había enseñado su abuelo, las historias no mueren. Solo cambian de lugar.

Capítulo 5: El efecto Lucía

Después de la conversación con doña Rosa, algo cambió en la plaza. Al día siguiente, varias personas se fijaron en Lucía y, por primera vez, se preguntaron por qué nadie ocupaba el banco vacío. Unos niños, intrigados, se acercaron y se sentaron en el suelo, a cierta distancia, observando a la niña que escribía.

Lucía, al notar su presencia, levantó la vista y sonrió. Les mostró su cuaderno y, tímidamente, les leyó una de las historias de su abuelo. Los niños escucharon en silencio, fascinados. Al terminar, uno de ellos, Tomás, preguntó:

—¿Puedo escribir una historia también?

Lucía asintió. Le prestó una hoja y un lápiz. Pronto, otros niños se animaron. Cada tarde, el grupo creció. Los niños llevaban sus propios cuadernos, inventaban relatos, dibujaban personajes. El banco vacío seguía allí, pero ya no estaba solo. A su alrededor, brotaba un círculo de imaginación y palabras.

Capítulo 6: El regreso de las historias

Con el tiempo, la plaza se transformó. Los adultos, al ver a los niños reunidos, recordaron los tiempos en que escuchaban a don Ernesto. Algunos comenzaron a contar sus propias historias: la señora de la panadería habló de su infancia en otro país; el jardinero narró leyendas de árboles mágicos; el cartero relató aventuras de cartas perdidas y encontradas.

Lucía escuchaba, escribía, compartía. Su cuaderno se llenó de relatos nuevos y antiguos, de voces distintas, de sueños compartidos.

Un día, doña Rosa le propuso organizar una tarde de cuentos. Pidió permiso al ayuntamiento, preparó carteles, invitó a todo el pueblo. El día señalado, la plaza se llenó de niños, padres, abuelos. Lucía, nerviosa pero feliz, leyó la primera historia: la favorita de su abuelo, la del dragón que aprendió a volar.

Al terminar, todos aplaudieron. Y, por primera vez en mucho tiempo, el banco vacío fue ocupado simbólicamente por la memoria de don Ernesto, presente en cada palabra, en cada sonrisa, en cada niño que se atrevía a soñar.

Capítulo 7: El banco ya no está solo

Desde aquel día, el banco dejó de estar solo. Aunque nadie se sentaba directamente en él, a su alrededor siempre había vida: niños escribiendo, adultos contando historias, jóvenes componiendo canciones. Se convirtió en el corazón de la plaza, en un símbolo de memoria y esperanza.

Lucía siguió yendo cada tarde. A veces, se sentaba en silencio, mirando el espacio vacío, sintiendo la presencia de su abuelo. Otras veces, leía en voz alta, compartiendo las historias que había guardado. Sabía que, mientras alguien recordara, nada se perdería del todo.

La gente del pueblo entendió que hay amores que siguen haciendo presencia, incluso en la ausencia. Y que hay pequeños gestos, como el de una niña escribiendo junto a un banco vacío, que pueden revivir todo lo que parecía perdido.

Capítulo 8: Semillas de futuro

Con los años, la costumbre de reunirse en la plaza a contar y escribir historias se mantuvo. Lucía creció, y con ella, el grupo de niños y niñas que aprendieron a valorar el poder de las palabras. Algunos se convirtieron en escritores, otros en maestros, otros simplemente en buenos narradores de anécdotas familiares.

El banco siguió allí, envejeciendo con dignidad, testigo de generaciones. Y cada tanto, alguien nuevo se sentaba junto a él, cuaderno en mano, dispuesto a escuchar y a escribir.

Porque las historias que amamos no se van. Solo cambian de lugar.

Capítulo 9: El cuaderno azul y la promesa

El cuaderno azul de Lucía comenzaba a llenarse. Las hojas, antes limpias y ordenadas, ahora estaban cubiertas de palabras, dibujos y tachaduras. Cada página era un fragmento de su vida y del pueblo.

Una tarde, mientras escribía bajo la sombra de los plátanos, sintió nostalgia. Recordó la voz de su abuelo, su risa suave, su manera de mirar el mundo como si todo fuera posible.

Lucía acarició el cuaderno y susurró una promesa al viento:

—No dejaré que tus historias se pierdan, abuelo. Un día, todos las conocerán.

Esa noche, en casa, le preguntó a su madre:

—¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de mí?

Su madre la abrazó, sonriendo entre lágrimas.

—Él siempre supo que eras especial, Lucía. Eres su legado.

Capítulo 10: El club de los cuadernos

El grupo de niños que se reunía en la plaza creció tanto que Lucía y Tomás, su amigo más cercano, decidieron organizarse.

—¿Y si hacemos un club? —propuso Tomás—. Un club donde todos puedan escribir y contar historias.

A Lucía le brillaron los ojos.

—¡Sí! El club de los cuadernos. Cada uno puede traer el suyo y compartir lo que quiera.

Así nació el club. Se reunían cada viernes, justo al atardecer, y cada quien leía o contaba algo: cuentos inventados, anécdotas familiares, leyendas del pueblo.

Los adultos comenzaron a sumarse. Doña Rosa llevó una caja con cartas antiguas de su abuela. El panadero, don Simón, recitó un poema que había compuesto de joven. Incluso la maestra del colegio, la señorita Clara, se animó a leer un capítulo de su novela inacabada.

El banco vacío estaba siempre en el centro, como un altar invisible donde las palabras se convertían en puentes entre generaciones.

Capítulo 11: El secreto de don Ernesto

Un día, Lucía encontró una carta entre las páginas del cuaderno azul. No recordaba haberla visto antes. La letra era temblorosa pero firme:

“Para Lucía,

Si algún día dudas, recuerda: las historias no son solo palabras. Son semillas de esperanza. Si las compartes, nunca estarás sola.

Con amor,

Tu abuelo Ernesto.”

Lucía lloró en silencio, abrazando el cuaderno. Sintió que su abuelo seguía allí, en cada palabra, en cada historia compartida.

Ese viernes, leyó la carta en voz alta para el club. Todos escucharon en silencio. Al terminar, hubo un largo aplauso.

Tomás le susurró:

—Tu abuelo vive en tus palabras.

Capítulo 12: El festival de las historias

El club de los cuadernos creció tanto que el ayuntamiento propuso organizar un festival. Sería la primera vez que el pueblo celebraría oficialmente el poder de las historias.

Durante semanas, todos colaboraron: pintaron carteles, decoraron la plaza, prepararon escenarios improvisados.

El banco vacío fue adornado con flores y cintas, y se colocó un letrero:

“En memoria de don Ernesto y de todos los que con sus historias nos enseñaron a soñar.”

El día del festival, la plaza se llenó de familias. Había concursos de cuentos, talleres de escritura, lecturas en voz alta. Lucía fue la encargada de abrir el evento.

Con voz temblorosa, pero llena de emoción, leyó su cuento favorito del abuelo:

“El dragón que aprendió a volar”.

Al terminar, la ovación fue tan grande que Lucía sintió que el banco vacío, por un instante, estaba ocupado por todos los abuelos, padres y maestros que alguna vez contaron una historia.

Capítulo 13: Los nuevos narradores

El festival fue un éxito. A partir de entonces, cada año se celebraba el “Día de las historias”.

Los niños del club crecieron, pero siguieron reuniéndose. Algunos, como Tomás, comenzaron a escribir pequeñas obras de teatro. Otros, como Sofía, ilustraban los cuentos y los pegaban en las paredes de la escuela.

Incluso los más tímidos, como Pablo, encontraron su voz.

—Nunca pensé que podría contar una historia —le confesó a Lucía—. Pero aquí todos escuchan. Nadie se burla.

Lucía sonrió.

—Eso es porque las historias nos hacen iguales. Todos tenemos algo que contar.

Capítulo 14: El banco y la ausencia

El banco de la plaza, aunque seguía vacío, ya no era símbolo de soledad. Era un recordatorio de que la ausencia puede llenarse con amor y memoria.

Un día, Lucía notó que el banco necesitaba reparaciones. La madera estaba aún más desgastada, y una de las patas cojeaba.

El pueblo decidió restaurarlo, pero sin borrar las inscripciones antiguas.

—Cada marca es una historia —dijo la maestra Clara—. No debemos olvidarlas.

Al terminar la restauración, una placa de bronce fue colocada en el respaldo:

“Aquí, las historias nunca mueren.”

Capítulo 15: Lucía crece

El tiempo pasó. Lucía dejó de ser una niña para convertirse en una joven de mirada serena y sonrisa fácil.

Siguió escribiendo en cuadernos nuevos, pero siempre llevaba consigo el cuaderno azul del abuelo.

Al terminar la secundaria, recibió una beca para estudiar literatura en la ciudad.

La noche antes de partir, fue a la plaza, se sentó junto al banco vacío, y escribió una última carta:

“Querido abuelo,

Mañana empiezo un nuevo viaje. Llevo tus historias conmigo. Prometo volver y seguir sembrando palabras en este banco.

Con amor,

Lucía.”

Capítulo 16: La ciudad y el regreso

La vida en la ciudad era diferente. Rápida, bulliciosa, a veces solitaria.

Lucía extrañaba la plaza, el banco, el olor a pan y a tierra mojada. Pero en la universidad encontró otros soñadores. Pronto fundó un nuevo club de historias, inspirando a jóvenes de lugares lejanos.

Sin embargo, cada vacaciones, Lucía volvía al pueblo.

El banco seguía allí, rodeado de niños y adultos. El club de los cuadernos nunca desapareció.

Ahora era Sofía quien leía cuentos a los más pequeños. Tomás dirigía obras de teatro en la plaza.

Lucía sentía que el legado de su abuelo vivía en cada rincón.

Capítulo 17: El reencuentro

Un verano, Lucía regresó al pueblo con una idea: recopilar todas las historias del club en un libro.

—Será nuestro regalo para el pueblo —anunció—. Un libro que recuerde que aquí, en esta plaza, aprendimos a soñar.

Todos colaboraron. Buscaron viejos cuadernos, grabaron relatos, recopilaron dibujos.

El libro se tituló: “Las historias del banco vacío”.

El día de la presentación, la plaza se llenó como en los mejores tiempos. Lucía, emocionada, leyó el prólogo:

“Este libro nació de la ausencia, pero está lleno de presencias. Porque cuando alguien ama de verdad, nunca se va del todo. Las historias que compartimos, los gestos pequeños, los recuerdos… son la huella de quienes amamos.

Gracias, abuelo. Gracias, pueblo. Aquí, las historias nunca mueren.”

Capítulo 18: Un banco, mil historias

Años después, el banco sigue en la plaza.

Nadie se sienta en él, por respeto y por cariño, pero siempre hay niños y adultos cerca, leyendo, escribiendo, contando historias.

Los visitantes preguntan por el banco. Los niños del pueblo les cuentan la historia de Lucía y su abuelo, y les invitan a escribir una frase en un cuaderno comunitario.

Así, el banco vacío nunca está solo.

Es un símbolo, un refugio, un punto de encuentro para los que creen en el poder de la memoria y la imaginación.

Epílogo: Presencias en la ausencia

Hay amores que siguen haciendo presencia, incluso en la ausencia.

Y hay pequeños gestos, como el de una niña que escribe junto a un banco vacío, que pueden revivir todo lo que parecía perdido.

En la plaza del pueblo, bajo la sombra de los árboles, las historias siguen creciendo.

Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, a escribir, a soñar… el banco vacío nunca estará realmente solo.

News

“¡Está mintiendo sobre el bebé!”—La audaz afirmación de una niña detiene la boda de un multimillonario

Todos en el gran salón de baile de la finca Blackwell contuvieron la respiración mientras la música cambiaba a un…

Un Amor que Nace

Capítulo 1: La Esperanza Era una mañana soleada en la ciudad de Sevilla. La brisa suave acariciaba los rostros de…

Cirujano salva a un paciente crítico y confiesa: “Quienes cuidan de todos también necesitan ser cuidados”

Una Noche que Jamás Olvidará Capítulo 1: El Llamado Era una noche oscura y fría en el hospital. Las luces…

El niño gritaba en la tumba de su madre que ella estaba viva.— nadie le creía, hasta que llegó la policía

La gente empezó a notar al niño en el cementerio a principios de mayo. Tendría unos diez años, no más….

“La confesión en silencio”

Cyryl caminaba por los pasillos del hospital con el rostro cansado. No era la primera vez que iba a visitar…

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.— hasta que ella subió al escenario para dar un discurso…

End of content

No more pages to load