En el verano del año 2011, Elías Cole y su esposa Marisa decidieron escaparse un fin de semana a las montañas de Rowan, en plena cordillera de los apalaches. Eran jóvenes, aventureros y lo que pintaba como una salida romántica terminó siendo el inicio de una pesadilla. Desaparecieron sin dejar

rastro.

Durante tres años, su ausencia atormentó a las familias y a los equipos de búsqueda, hasta que un leñador dio con una cabaña abandonada oculta en lo más profundo del bosque. Dentro había algo que nadie esperaba, una jaula hecha con barrotes oxidados y adentro dos bolsas de dormir que escondían

restos humanos.

Lo que pasó en esos bosques no fue un accidente, fue algo planeado, fue cruel y jamás se resolvió. Ese mismo verano, las montañas de los apalaches parecían respirar con una mezcla de belleza y amenaza, una inmensidad cubierta de neblina, como si la propia naturaleza guardara secretos que se negaba

a revelar. Fue ahí, en los verdes paisajes de Rowan Highlands, donde Elías, de 37 años y Marisa de 34 se aventuraron en lo que debía ser un simple retiro de 10 días.

Elías era maestro de historia, un hombre tranquilo y reflexivo que siempre decía a sus alumnos que esas montañas guardaban más relatos que cualquier libro de texto. Amaba los lugares olvidados, las huellas de quienes habían pasado antes, colonos, ermitaños, viajeros perdidos en la espesura. Marisa,

por su parte, era enfermera en un hospital regional, acostumbrada al ruido de las máquinas y a cargar con el dolor de otros.

Para ella, el bosque era un respiro, un silencio necesario. Juntos encontraban equilibrio. Él con su curiosidad inagotable, ella con su calma serena. El 3 de julio del 2011 empacaron todo en su Subaru. Una tienda ligera, dos bolsas de dormir, provisiones para una semana y, por supuesto, las

libretas que Elías nunca olvidaba para anotar ideas y hacer bocetos.

Dejaron los celulares en la guantera, prometiéndose desconectarse por completo. Su última parada fue una gasolinera al pie de las montañas. El encargado aún recordaba a Marisa comprando mezcla de frutos secos mientras Elías se inclinaba sobre un mapa desplegable señalando rutas más allá de los

senderos marcados. Desde Carvers Gap, donde comenzó la caminata, cerraron el auto y entraron en el silencio verde del bosque.

Ese día el calor era sofocante. Los insectos cantaban como si anunciaran tormenta. Un excursionista universitario los vio esa mañana. recordó a Marisa con un pañuelo rojo atado en la cabeza y a Elías preguntando en voz baja por un viejo camino madero, casi olvidado. Parecían felices, como si

supieran a dónde iban, pero jamás llegaron a los refugios de la palacihan trail, donde habían dicho a su familia que acamparían.

Cuando la pareja no regresó en la fecha acordada, la preocupación se transformó en alarma de inmediato. El Subaru seguía estacionado exactamente donde lo habían dejado, intacto. Dentro estaban sus carteras, identificaciones y los dos celulares descargados, como si nunca hubieran planeado irse

demasiado lejos. Para los investigadores, el mensaje era claro y escalofriante.

Elías y Marisa nunca tuvieron intención de desaparecer. Ellos pensaban volver. Las búsquedas arrancaron a las pocas horas y con el paso de los días se convirtieron en una de las operaciones más grandes que esa región había visto. Helicópteros sobrevolaban el dosel verde. Voluntarios avanzaban en

fila entre riscos y cañadas, y perros rastreadores seguían huellas que se desvanecían en el aire.

Noche tras noche regresaban con las manos vacías. Para finales de agosto, las autoridades redujeron la búsqueda oficial, aunque la familia se negó a rendirse. En los pueblos al pie de las montañas comenzaron a circular rumores. Algunos hablaban de cuevas ocultas, otros de ermitaños que nunca

perdonaban a los excursionistas por internarse demasiado.

El verano dio paso al otoño y como si el bosque mismo los hubiera devorado, Elías y Marisa se esfumaron sin dejar nada más que preguntas. La desaparición pronto se convirtió en uno de los misterios más inquietantes en la historia reciente de los apalaches. Para el invierno del año 2011 ya se habían

revisado prácticamente todos los senderos señalados en los mapas, los barrancos y hasta los márgenes de los ríos.

Cientos de voluntarios se habían partido el lomo entre lodo, espinas y neblina, llamando sus nombres a un silencio que jamás respondió. Los guardabosques decían lo mismo. Era como si la pareja hubiera caminado directo hacia los árboles y se hubiera desvanecido del mundo. Y claro, cuando la ausencia

es tan absoluta, las teorías no tardan en aparecer, cada una más oscura que la anterior.

Al principio, la explicación más sencilla fue la de un accidente. Las montañas eran famosas por sus cambios repentinos de clima, por acantilados escondidos y hasta por sumideros que tragaban el sonido. Quizás decían Elías y Marisa habían caído en una grieta o en un sistema de cuevas imposible de

detectar desde tierra o aire, pero por más que descendieron en cavidades profundas, solo hallaron musgo, agua y silencio.

Ninguna prenda rasgada, ningún hueso, ni siquiera un rastro químico de descomposición. Poco a poco esa teoría se fue desmoronando. Otra de las teorías que sonó fuerte fue la de un ataque animal. En esas montañas todavía rondaban osos negros. Y aunque los ataques eran raros, sí había casos de

excursionistas atacados por acercarse demasiado a las crías.

El problema era que un oso no dejaba nada al azar. Habría habido mochilas destrozadas, huellas de garras, rastros de lucha, pero nunca apareció un campamento, ni un pedazo de equipo, nada. Así que esa posibilidad tampoco daba paz. Luego vino la idea de que ellos habían decidido desaparecer por

voluntad propia, que Elías, con su obsesión por la historia y la vida de supervivencia, había convencido a Marisa de irse a vivir al bosque alejados del mundo.

La policía se lo tomó en serio, pero no tardó en descartarlo. Todo estaba en el auto, carteras, tarjetas de crédito, hasta la mayor parte de la comida. Ambos tenían buenos trabajos. familia cercana, sin deudas, sin señales de huida. Marisa lo había dicho claro a su hermana. Vamos a las montañas por

vacaciones, no para dejar todo atrás.

Y fue ahí donde surgió la explicación más inquietante de todas. La intervención humana. Los senderos antiguos de Rowan Highlands cruzaban tierras privadas, viejas rutas de tala y cabañas olvidadas. Los lugareños comenzaron a hablar de un hombre solitario, alguien que vivía en una choa medio

derrumbada y que aparecía y desaparecía en los caminos madereros.

Unos lo llamaban ermitaño, otros juraban que era un leñador amargado que no soportaba ver excursionistas en sus tierras. Los equipos de búsqueda recorrieron las cabañas conocidas, pero casi todas eran ruinas, chimeneas sin techo, casitas de lata oxidadas tragadas por el bosque. Aún así, los relatos

no paraban.

Se hablaba de ruidos extraños, cadenas que tintineaban en la distancia, golpes de martillo perdidos entre la niebla nocturna. Hasta los perros rastreadores solían pistas que se cortaban de golpe, como si algo se desvaneciera en el aire. Para finales del año 2012, lo que comenzó como un caso de

personas desaparecidas, se había convertido en leyenda.

La investigación oficial se enfrió y se redujo a papeles archivados en oficinas, pero en los pueblos cercanos ya se hablaba del tema en susurros. Con esa incomodidad de quien sabe que el silencio del bosque no está vacío, sino esperando. Y mientras tanto, Elías y Marisa seguían sin aparecer,

convertidos en un hueco doloroso en el mapa.

un vacío imposible de llenar. Pasaron tres veranos completos antes de que la montaña soltara su primer gran pista. Era finales de agosto del año 2014, cuando los apalaches todavía vestían de un verde espeso y las tormentas de la tarde estallaban con relámpagos que cortaban las crestas. Ese fue el

momento en que Earl Weaker, un leñador de 52 años, curtido por los años y con las manos llenas de callos, fue enviado a limpiar un camino de servicio olvidado.

Earl conocía esos bosques como la palma de su mano y aún así dijo después, algo en el aire se sentía raro, demasiado quieto, como si los árboles contuvieran la respiración. Mientras cortaba un roble caído con su motosierra, el motor se ahogó de golpe y en ese silencio repentino, Earl notó algo

escondido detrás de una cortina de hiedra y zarzas.

La silueta de una cabaña gris torcida, como si el tiempo la hubiera borrado de los mapas, con esfuerzo atravesó la maleza hasta quedar frente a ella. Las ventanas eran huecos oscuros. La puerta colgaba apenas de una bisagra oxidada, pero no fue la cabaña lo que lo paralizó. Detrás de esa chosa

había algo mucho más perturbador, una jaula de hierro oxidado de casi 2,5 de largo y poco más de 1 metro de ancho, lo suficientemente alta para que una persona pudiera estar de pie adentro.

De sus esquinas colgaban cadenas pesadas y un candado del tamaño del puño de Earl todavía pendía, corroído de un aro de metal. Al principio pensó que era una trampa para animales grandes, hasta que vio lo que había dentro. Eran dos bultos alargados, envueltos en bolsas de dormir sucias y

descoloridas, acurrucados contra los barrotes como si buscaran calor.

El olor lo golpeó de inmediato, ese edor dulce y seco de la descomposición que ningún bosque puede ocultar. Earl retrocedió tambaleando con náuseas y con manos temblorosas sacó su teléfono para marcar a la oficina del sherifff. Apenas pudo explicarse, pero su urgencia bastó para que en cuestión de

horas varios agentes y forenses estuvieran ya subiendo por el viejo camino madero.

Los policías tuvieron que abrirse paso a machetazos entre la maleza hasta llegar al claro y ahí lo confirmaron. Dentro de la jaula yacían los restos socios de dos personas. Sus huesos estaban enredados en las bolsas de dormir, como si hubieran sido colocados uno junto al otro, envueltos y

abandonados. Días después, los forenses identificarían los cuerpos.

Eran Elías y Marisa Col, la pareja desaparecida hacía ya 3 años. Todo ese tiempo, su Subaru había estado a apenas 24 km del lugar, mientras ellos se descomponían en un rincón del bosque al que nunca había llegado ninguna brigada de búsqueda. Los días que siguieron al hallazgo fueron un torbellino

de patrullas subiendo y bajando por los caminos madereros.

carpas forenses instaladas alrededor de la choa y agentes con trajes blancos peinando cada rincón de ese sitio que la gente pronto bautizó como la cabaña de la jaula. Lo que antes había sido solo otra construcción olvidada tragada por la hiedra y la humedad se convirtió en una escena del crimen que

parecía respirar amenaza en cada tabla podrida.

Los propios agentes admitían que odiaban quedarse ahí de noche. Uno de ellos contó que sentía como si los árboles se cerraran alrededor, susurrando entre el viento, con la jaula acechando detrás como un testigo mudo. Mientras tanto, los especialistas trabajaban con paciencia obsesiva. Descubrieron

que la jaula, aunque oxidada, no era tan vieja como parecía.

Expertos en metales calcularon que había sido construida, o al menos reforzada a finales de los años 90 o principios del 2000. Los cordones de soldadura eran toscos pero intencionales, como de alguien acostumbrado a reparaciones rústicas, tal vez un obrero o un leñador. El candado era barato,

comprado en cualquier ferretería, pero lo bastante viejo para haber pasado años expuesto a la intemperia.

Quien encerró a Elías y Marisa nunca planeó soltarlos. La cabaña guardaba secretos igual de perturbadores. Entre el polvo y el mo encontraron rastros de vida, o mejor dicho, rastros de alguien que había habitado ahí mucho tiempo, una estufa de leña parchada con láminas, una lámpara tiznada de

ollín, latas de comida oxidadas con fechas de caducidad de más de 10 años atrás y en una esquina un cajón con varias libretas hinchadas por la humedad.

Las páginas estaban cubiertas con una escritura obsesiva en mayúsculas irregulares, frases que se repetían y se enredaban. Ellos vienen aquí sin permiso, se llevan lo que no es suyo, no pertenecen. En otra página, no puedes confiar en los de la ciudad. Van a envenenar la tierra si los dejas. El

tono oscilaba entre odio hacia los forasteros y una especie de delirio donde el propio bosque era un ente vivo, vengativo, que necesitaba ser protegido.

Lo más inquietante eran los mapas extendidos sobre una mesa torcida. Había cartas topográficas de la región con marcas en tinta roja. Algunos senderos estaban rodeados, otros tachados. En ciertos puntos había notas extrañas. Demasiado ruido aquí. No, seguro. Pasan seguido por este lugar. Justo en

Rowan Highlands, donde Elías y Marisa desaparecieron, alguien había dibujado una X con la nota. Buen terreno.

La implicación era clara. Alguien llevaba años vigilando a los excursionistas, siguiendo sus pasos, decidiendo dónde acechar. Lo que terminó por el helar la sangre de los investigadores no fueron los mapas, sino una caja de cartón húmeda que encontraron debajo de la cama improvisada. Dentro había

un montón de fotos polaroid apiladas sin cuidado.

La mayoría estaban borrosas, mal iluminadas, tomadas desde los arbustos o detrás de troncos. Eran rostros de excursionistas desprevenidos, familias sonriendo en un claro, jóvenes ajustándose las mochilas, parejas descansando junto a un arroyo. Ninguna de esas personas parecía darse cuenta de que

alguien los observaba, de que una cámara los seguía en silencio.

En varias fotos, los agentes lograron identificar a campistas que todavía estaban vivos y habían reportado sus viajes años atrás. Pero otras imágenes no correspondían a nadie conocido. Aparecían hombres y mujeres que jamás fueron vinculados con casos locales. Eso abrió la posibilidad inquietante de

que Elías y Marisa no habían sido las primeras víctimas, sino solo las últimas de una cadena más larga.

Había dos fotografías que destacaban sobre todas. La primera mostraba claramente a Elías y Marisa, tomados de la mano en un claro con la tienda armada detrás de ellos. Era la misma ropa que llevaban el día en que partieron, según las descripciones de sus familias. La segunda foto los mostraba ya

diferentes, cansados, con la piel sucia, sentados en el suelo de tierra.

Detrás de ellos, apenas visible, se asomaban los barrotes de la jaula. Esa imagen no dejaba dudas. Alguien había documentado su cautiverio. Los forenses enviaron las polaroid al laboratorio. La estimación de la fecha de impresión coincidía con los meses posteriores a la desaparición de la pareja,

es decir, que estuvieron vivos por lo menos algún tiempo después de que la búsqueda oficial se diera por perdida. Días, semanas, meses.

Nadie podía asegurarlo. Pero la sola idea bastaba para atormentar a los familiares. La conclusión era inevitable y aterradora. Había existido un cazador humano en esos bosques. Alguien que acechaba a excursionistas como si fueran presas. Los observaba durante días y llegado el momento, decidía

quién no regresaría a casa.

El hallazgo de la jaula y las fotos transformó lo que era un caso trágico en un misterio todavía más grande, uno que parecía extender raíces profundas en la historia oscura de Rowan Highlands. Pero lo que terminó de helar la sangre de todos fueron unas fotos polaroid escondidas en una caja metálica

debajo del piso de la cabaña.

No había muchas, apenas una docena, pero cada imagen parecía arrancada de una pesadilla. Varias mostraban a excursionistas anónimos caminando por los senderos. como si alguien los hubiera seguido en silencio entre los árboles. Otras eran más perturbadoras, campamentos fotografiados de noche, tiendas

iluminadas desde afuera por el flash, rostros medio dormidos que nunca se dieron cuenta de que los observaban.

Entre esas fotos, los investigadores reconocieron a Elías y Marisa. En una se les veía cruzando un arroyo, sonrientes, sin sospechar nada. En otra más inquietante, estaban dentro de lo que parecía la misma jaula en la que hallaron sus restos, aún con vida, mirando hacia la cámara con una mezcla de

miedo y resignación.

Esa imagen, dijeron los forenses, fue tomada como máximo un par de semanas antes de que murieran. El hallazgo abrió un nuevo abismo de preguntas. ¿Cuántas personas habían sido espiadas o capturadas por el autor de esas libretas? ¿Eran Elías y Marisa las únicas víctimas o solo las únicas

encontradas? Algunos agentes comenzaron a revisar archivos viejos de desapariciones sin resolver en los apalaches y pronto salieron nombres de otros excursionistas perdidos entre los 90 y principios del 2000, casos que nunca tuvieron explicación. La

posibilidad de que hubiera más cuerpos ocultos en esas montañas dejó al condado entero en vilo. La prensa se lanzó sobre la historia, bautizándola como el guardián del bosque. Artículos de todo el país se preguntaban quién había construido esa jaula y habitado la cabaña. Algunos medios insinuaban la

figura de un ermitaño vengativo.

Otros hablaban de un extbajador forestal que conocía cada sendero. Incluso se barajó la idea de un grupo de cazadores ilegales que usaban la zona como escondite. Ninguna teoría fue confirmada. Lo único seguro era que alguien había estado allí vigilando durante años. Y aunque se hicieron redadas,

entrevistas y búsquedas más profundas, jamás encontraron a un sospechoso.

El cascarón de la cabaña fue derribado poco después, como si el propio condado quisiera borrar la evidencia de su existencia. Pero los mapas, las libretas y las Polaroid quedaron bajo resguardo del FBI, que nunca reveló todos sus detalles. Lo que pasó exactamente con Elías y Marisa y con posibles

víctimas anteriores sigue siendo un misterio que la montaña parece guardar celosamente.

Con el paso de los meses, la noticia dejó de ocupar titulares nacionales, pero en las comunidades cercanas a los apalaches la herida siguió abierta. Los guías de senderismo comenzaron a recibir advertencias estrictas sobre no desviarse de las rutas marcadas y las autoridades instalaron más letreros

y torres de vigilancia.

Aún así, los viejos del lugar decían que ninguna señal podía detener lo que estaba enraizado en esas montañas. En bares y estaciones de servicio de los pueblos cercanos, las historias sobre el guardián del bosque crecieron como fuego en pastizal seco. Algunos juraban haber visto a un hombre alto,

barbudo, con ropa vieja de camuflaje caminando entre los árboles.

Otros aseguraban escuchar cadenas arrastrándose en las noches de tormenta, como si la jaula nunca hubiera desaparecido del todo. Lo cierto es que el mito empezó a mezclarse con el miedo real y pronto los apalaches volvieron a ser vistos no solo como un paraíso de caminatas, sino como un lugar donde

alguien o algo podía estar vigilando.

Los familiares de Elías y Marisa nunca lograron cerrar el duelo por completo. Sus funerales fueron concurridos con caminantes y voluntarios que habían participado en la búsqueda años atrás. Durante el servicio, un tío de Marisa tomó la palabra y dijo algo que dejó a todos en silencio. No murieron

por perderse en la montaña.

Murieron porque alguien más decidió que no debían salir de ahí. Esa frase quedó grabada como una verdad dolorosa que ni la justicia ni el tiempo han podido borrar. A lo largo de los años, excursionistas siguen reportando hallazgos inquietantes, mochilas semienterradas, fogatas apagadas en lugares

extraños, huellas profundas de botas solitarias en senderos donde no debería haber nadie.

Aunque nunca se ha probado que estén relacionadas con el caso, cada hallazgo alimenta la leyenda. La pregunta persiste. ¿El autor de la jaula murió en el anonimato o aún camina entre los bosques invisible esperando a la siguiente persona que se adentre demasiado lejos? Hoy, más de una década

después, el caso Cole sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de los apalaches.

Ni el FBI ni las policías locales han dado un cierre oficial y las libretas continúan bajo custodia, inaccesibles para el público. Lo único que permanece es la advertencia no escrita que circula entre campistas. Si vas a esos bosques, nunca camines solo, nunca ignores los senderos señalados. Y si

llegas a escuchar cadenas en medio de la noche, será mejor que corras sin mirar atrás.

News

“¿PUEDO TOCAR A CAMBIO DE COMIDA?” — Se Burlaron, Sin Saber Que Era Hija De Una Leyenda Del Piano

Lucía Mendoza, de 9 años, entró en el salón del gran hotel Alfonso XI de Madrid, con la ropa sucia…

“¿De Dónde Sacaste Eso?” – Abuela Millonaria Lloró Al Ver El Collar De Una Camarera

El medallón de plata en forma de estrella hizo que el corazón de Elena Vans, una mujer de 82 años,…

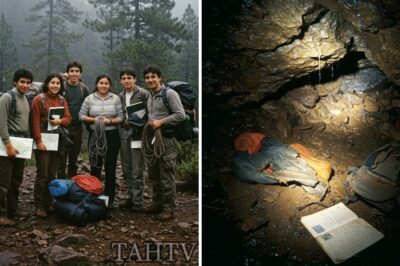

En 1986, grupo de estudiantes desapareció en la Sierra de Puebla — En 2010, alpinistas hallaron sus…

En 1986 grupo de estudiantes desapareció en la sierra de Puebla. En 2010, alpinistas hallaron sus restos en una cueva…

Padre e hija desaparecieron en la Sierra Madre de Oaxaca — 6 años después, guardabosques encontraron

Padre e hija desaparecieron en la sierra madre de Oaxaca. 6 años después guardabosques se encontraron. El sol apenas comenzaba…

(Lima, 1762) Horror En El Sótano De Los Delgado: Los Gemelos Que Nunca Volvieron A Ver La Luz

En las noches más silenciosas del centro histórico de Lima, los vecinos de la calle de los plateros aún evitan…

¿PUEDO ARREGLARLO A CAMBIO DE UN ALMUERZO?” — SE BURLARON, SIN SABER QUE ERA UN GENIO OCULTO

Lo que están a punto de escuchar los dejará sin palabras. Un muchacho de la calle vestido como mendigo se…

End of content

No more pages to load