La pequeña tienda de comestibles al borde de Willowbrook olía a madera vieja, a pan recién horneado y a un leve perfume de desconfianza. Era una tarde cualquiera para los habitantes del pueblo, pero para Kayla, de nueve años, y su hermano Ben, esa tarde era todo menos ordinaria. Kayla sostenía a Ben en un brazo, sintiendo el peso y el calor de su cuerpecito febril, y en la otra mano apretaba una caja de leche con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.

—Lo pagaré cuando sea grande, lo prometo —dijo Kayla, su voz firme pero suave, como si hablara consigo misma y con el mundo a la vez.

En la tienda, el tiempo pareció detenerse. El señor Oliver, el cajero, miraba a Kayla por encima de sus gafas, con el ceño fruncido y la boca apretada en una línea dura.

—No puedes irte con eso, niña —gruñó—. Déjalo en el mostrador o tendré que llamar a alguien.

Ben gimió, un sonido pequeño y lastimero que se perdió entre los murmullos de los clientes. Kayla lo acunó con ternura, ignorando el ardor en sus propios brazos. Sabía que no podía dejar que Ben pasara otra noche sin comer. Sabía que, si se iban de allí con las manos vacías, el hambre sería su único compañero.

El señor Oliver alargó la mano hacia el teléfono. En ese instante, la puerta de la tienda se abrió con un tintineo metálico, y el aire frío de la calle se coló en el local. Un hombre alto, de traje oscuro y mirada decidida, entró con paso seguro. Era Daniel Mercer, el famoso CEO de Mercer Foods, aunque en Willowbrook pocos lo habían visto en persona.

Daniel se detuvo al instante, percibiendo la tensión en el ambiente. Observó la escena con ojos atentos, deteniéndose en el rostro de Kayla y en el pequeño bulto que era Ben.

—¿Qué ocurre aquí? —preguntó, su voz grave resonando en el silencio.

Kayla levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No había súplica en su expresión, solo una extraña mezcla de dignidad y cansancio.

—Por favor, señor —dijo, sin vacilar—. Mi hermanito no ha comido desde ayer. No estoy robando. Solo le pido que confíe en mí. Le pagaré cuando sea grande.

El señor Oliver bufó.

—Seguro que está mintiendo —murmuró, sin apartar la mano del teléfono—. Los niños de hoy…

Daniel ignoró el comentario. Se acercó a Kayla y se agachó para quedar a su altura. Sus ojos, normalmente duros y calculadores, se suavizaron al ver la determinación y la tristeza en el rostro de la niña.

—¿Cómo te llamas? —preguntó.

—Kayla —respondió ella—. Y él es Ben.

—¿Están solos?

Kayla asintió, apretando a Ben contra su pecho.

—Nuestros padres se fueron. El refugio quería separarnos, así que nos fuimos.

—¿Huiste para proteger a tu hermano?

Otra vez, Kayla asintió. Daniel sintió una punzada en el pecho. Recordó, aunque le dolía admitirlo, noches semejantes en su propia infancia, cuando el futuro era solo una palabra vacía y el presente pesaba como una losa.

El señor Oliver carraspeó, molesto por la escena.

—Mire, señor Mercer, si se lleva el producto sin pagar, tendré que llamar a la policía…

Daniel se volvió hacia él con una calma imperturbable.

—Ellos se van conmigo. Llame a quien quiera. Yo me hago responsable.

Kayla parpadeó, sorprendida.

—¿Por qué nos ayuda? —preguntó, con una mezcla de sospecha y esperanza.

Daniel la miró a los ojos, y en ese momento, Kayla vio algo en él que no había visto en ningún adulto desde hacía mucho tiempo: comprensión.

—Porque hace mucho tiempo, yo estuve en tu lugar —respondió Daniel, con una honestidad que sorprendió incluso al señor Oliver.

La tensión se disipó tan rápido como había llegado. Daniel pagó la leche y algunos víveres más, y con un gesto suave, guió a Kayla y Ben fuera de la tienda. El aire de la noche era frío, pero Kayla sintió un calor inesperado, una chispa de esperanza que hacía meses no sentía.

Subieron a un coche negro, lujoso pero cálido por dentro. Ben se durmió en el regazo de su hermana antes de que salieran del estacionamiento. Kayla miraba el paisaje pasar por la ventanilla, preguntándose si todo aquello era real o un sueño del que despertaría en cualquier momento.

Cuando llegaron al edificio más alto de la ciudad, Daniel los llevó a un penthouse iluminado, lleno de alfombras suaves y muebles que parecían salidos de un cuento. Una mujer amable les preparó la cena, y mientras Ben comía con avidez, Kayla se limitó a observar el vaso de leche, preguntándose si de verdad era para ella.

Más tarde, después del baño y la cena, Kayla se sentó junto a la cuna improvisada donde Ben dormía profundamente. Daniel entró en la habitación, su rostro serio pero amable.

—Hablé con el refugio —dijo en voz baja—. Me contaron lo que pasó.

Kayla bajó la mirada.

—No entendían. Ben me necesita. Yo le prometí a mamá que lo cuidaría.

Daniel se sentó a su lado, apoyando los codos en las rodillas.

—Esta noche, cuando entraste en la tienda, me prometiste que me pagarías cuando crecieras. ¿Aún lo dices en serio?

Kayla levantó la cabeza, sus ojos grandes y sinceros.

—Sí, señor. Lo prometo.

Daniel sonrió, y en ese momento, Kayla sintió que algo dentro de ella se relajaba por primera vez en mucho tiempo.

—Entonces, Kayla, tengo una propuesta para ti. No quiero tu dinero. Quiero que me prometas otra cosa.

Kayla lo miró con desconfianza.

—¿Qué cosa?

—Que nunca dejes de luchar por lo que crees justo. Que sigas cuidando de Ben, y que cuando seas mayor y tengas la oportunidad, ayudes a alguien más que lo necesite. Así me pagarás.

Kayla asintió, sintiendo que esa promesa era mucho más valiosa que cualquier moneda.

Esa noche, por primera vez en semanas, Kayla durmió profundamente, con la certeza de que, al menos por ahora, todo estaría bien.

Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Kayla y Ben. Despertaron en una cama suave, con sábanas limpias y el sol filtrándose por las cortinas. Ben reía, jugando con los juguetes nuevos que alguien había dejado junto a la cuna. Kayla, al principio, se movía por el penthouse con cautela, como si temiera que todo desapareciera de repente.

Daniel era un hombre ocupado, pero siempre encontraba tiempo para desayunar con ellos. Le preguntaba a Kayla sobre sus sueños, sobre lo que le gustaba hacer, y escuchaba con atención sus respuestas. Ben se encariñó con él, y a veces se quedaba dormido en sus brazos mientras Daniel le leía cuentos.

Una tarde, Daniel llevó a Kayla a su oficina. Era un espacio enorme, lleno de libros y modelos de negocios. Le mostró fotografías de cuando era niño, de su madre trabajando doble turno, de su padre ausente. Le contó cómo, siendo pequeño, alguien le tendió la mano en un momento de necesidad, y cómo esa ayuda cambió su destino.

—Nunca olvidé esa promesa —dijo Daniel—. Por eso, cuando te vi en la tienda, supe que debía ayudarte.

Kayla escuchaba en silencio, comprendiendo poco a poco que la vida de Daniel no siempre había sido fácil. Aquello la hizo sentir menos sola.

A medida que pasaban las semanas, la historia de Kayla y Ben llegó a oídos de la prensa local. Algunos periodistas querían entrevistar a Daniel, pero él siempre respondía lo mismo:

—No es mi historia la que importa, sino la de Kayla y Ben. Ellos son los verdaderos héroes.

Kayla empezó a ir a la escuela. Al principio, los otros niños la miraban con curiosidad, pero pronto se dieron cuenta de que era una niña como cualquier otra, aunque más fuerte y decidida de lo que aparentaba. Ben fue inscrito en una guardería cercana, donde pronto se hizo amigo de todos los niños.

Daniel contrató a una trabajadora social para ayudar a Kayla a adaptarse a su nueva vida. La mujer, llamada Lucía, se convirtió en una especie de tía para los hermanos. Les enseñó a cocinar, a organizar sus cosas, a confiar en los adultos de nuevo.

Un día, Kayla encontró a Daniel sentado en el balcón, mirando la ciudad.

—¿Por qué haces todo esto por nosotros? —preguntó, sentándose a su lado.

Daniel sonrió, mirando el horizonte.

—Porque alguien lo hizo por mí, y porque el mundo necesita más personas como tú, Kayla. Personas que cumplan sus promesas.

Kayla pensó en las palabras de Daniel durante mucho tiempo. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también sabía que la promesa que había hecho era más importante que nunca.

Los años pasaron. Kayla creció, estudió, cuidó de Ben y nunca olvidó la noche en que prometió pagar la leche cuando fuera grande. Cuando llegó el momento, cumplió su promesa de la mejor manera posible: ayudando a otros niños que, como ella, solo necesitaban una oportunidad para cambiar su destino.

Y así, la cadena de bondad que empezó con un simple cartón de leche siguió creciendo, tocando corazones y cambiando vidas en Willowbrook y más allá.

Los días en el penthouse de Daniel Mercer se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, Kayla se despertaba cada mañana con el corazón acelerado, temiendo que todo hubiera sido un sueño. Pero Ben seguía a su lado, sonriendo con esa inocencia que sólo tienen los niños pequeños. El apartamento era siempre cálido, la nevera estaba llena, y Daniel, aunque ocupado, nunca faltaba a la cena. Para Kayla, la rutina de la seguridad era algo nuevo, casi milagroso.

Pronto, la vida comenzó a parecerse a la de cualquier otra niña. Kayla iba a la escuela cada día, con el uniforme impecable y una mochila nueva. Al principio, los otros niños la miraban con curiosidad. Sabían, por los murmullos de los adultos, que Kayla y su hermano vivían con el hombre más rico de la ciudad. Algunos la evitaban, otros la buscaban por interés, pero Kayla, con una madurez inusual, no se dejó impresionar ni intimidar. Se concentró en sus estudios, en cuidar de Ben, y en aprender todo lo que pudiera de Daniel.

Ben, por su parte, florecía. Era un niño risueño, travieso y cariñoso. Pronto empezó a hablar con fluidez y a reírse a carcajadas. Daniel lo llevaba al parque los fines de semana y le enseñaba a montar en bicicleta. Kayla los observaba desde lejos, sonriendo, agradecida por la vida que, por fin, parecía sonreírles.

Pero la felicidad, como aprendió Kayla, nunca es absoluta ni permanente. Una tarde de otoño, recibió una carta del refugio de menores. Decía que, según la ley, ella y Ben debían estar bajo la tutela de una familia adoptiva o regresar al sistema de protección estatal. Daniel, furioso, movió todos sus contactos legales para evitar que separaran a los hermanos. Pero la burocracia era lenta y fría, y durante semanas vivieron con el temor de que todo lo que habían construido se desmoronara.

Kayla, pese a su corta edad, comprendió que debía ser fuerte. Habló con la trabajadora social, con los abogados de Daniel, y hasta con el juez encargado del caso. Explicó, con una madurez que sorprendió a todos, que Ben la necesitaba y que ella había prometido protegerlo. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de entrevistas, exámenes psicológicos y visitas inesperadas de funcionarios. Pero, al final, el juez entendió el vínculo especial entre los hermanos y permitió que siguieran viviendo juntos bajo la tutela de Daniel.

Esa noche, Kayla se sentó en la terraza del penthouse, mirando las luces de la ciudad. Daniel se le acercó y le puso una mano en el hombro.

—Estoy orgulloso de ti, Kayla —dijo, con voz suave—. Has demostrado más coraje que muchos adultos.

Kayla sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio.

—Sólo cumplí mi promesa —susurró.

Daniel asintió, y juntos, en silencio, contemplaron el horizonte.

El tiempo pasó. Kayla se convirtió en una adolescente brillante, responsable y generosa. Sus notas eran excelentes, pero lo que más la distinguía era su empatía. Siempre tenía una palabra amable para los nuevos, ayudaba a los compañeros con dificultades y organizaba campañas solidarias en la escuela. Ben, por su parte, era un niño curioso, apasionado por los animales y los libros de aventuras. Daniel se convirtió en el mentor y figura paterna que ambos necesitaban.

A los quince años, Kayla fue elegida presidenta del consejo estudiantil. Usó su posición para crear un programa de becas para niños en situación vulnerable. Daniel la apoyó en todo momento, pero siempre le recordaba que el mérito era suyo. “Tú eres la que sabe lo que es necesitar ayuda”, le decía. “Tu voz es más poderosa que la mía”.

Un día, Kayla y Ben acompañaron a Daniel a una conferencia sobre responsabilidad social empresarial. Era un evento elegante, con políticos, empresarios y periodistas. Kayla se sentía fuera de lugar entre tanto lujo, pero Daniel la animó a hablar. Cuando subió al escenario, todos esperaban un discurso preparado por adultos. Pero Kayla, con voz firme, contó su historia. Habló de la noche en la tienda, de la promesa hecha a un desconocido, y de cómo un simple acto de confianza había cambiado su vida y la de su hermano.

—No necesitamos caridad —concluyó—. Necesitamos oportunidades. Y, sobre todo, necesitamos que alguien crea en nosotros.

El auditorio estalló en aplausos. Muchos se acercaron después para felicitarla, pero lo que más emocionó a Kayla fue ver el orgullo en los ojos de Daniel y la sonrisa de Ben, que la miraba como si fuera una heroína.

La adolescencia trajo nuevos desafíos. Ben enfermó gravemente de neumonía un invierno, y Kayla pasó noches enteras a su lado en el hospital, rezando en silencio para que se recuperara. Daniel no se separó de ellos ni un instante. Cuando Ben despertó, Kayla le tomó la mano y le susurró:

—Todo va a estar bien. Te lo prometí, ¿recuerdas?

Ben asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Aquella experiencia los unió aún más, y Kayla comprendió que la vida está hecha de momentos frágiles, pero también de una fortaleza que sólo se revela en las pruebas más duras.

Al terminar la secundaria, Kayla fue aceptada en la mejor universidad del país con una beca completa. Eligió estudiar Derecho, inspirada por los abogados que la ayudaron de niña y por el deseo de defender a quienes no tienen voz. Daniel la apoyó en todo, pero le pidió que nunca olvidara sus raíces.

—Recuerda siempre de dónde vienes, Kayla —le dijo la noche antes de que se mudara al campus—. Y nunca dejes de cumplir tus promesas.

Kayla abrazó a Ben y a Daniel, prometiéndose a sí misma que no defraudaría la confianza que habían depositado en ella.

La vida universitaria fue intensa. Kayla se destacó por su inteligencia y su ética de trabajo, pero nunca perdió la humildad. Participó en programas de voluntariado, ayudó a jóvenes en riesgo y organizó campañas para reformar el sistema de protección infantil. Cada vez que podía, volvía a casa para pasar tiempo con Ben, que ahora era un adolescente alto y deportista, y con Daniel, que seguía siendo su mayor apoyo.

Un verano, Kayla hizo prácticas en un bufete de abogados especializado en derechos de la infancia. Allí conoció a niños y jóvenes que, como ella, sólo necesitaban una oportunidad para salir adelante. Escuchó historias de abandono, de violencia, de soledad, y sintió que su promesa de niña seguía viva, más fuerte que nunca.

Al graduarse con honores, Kayla fue invitada a dar el discurso de clausura. Frente a cientos de personas, recordó la noche en la tienda de Willowbrook, el cartón de leche, la promesa hecha con voz temblorosa, y el día en que un desconocido le tendió la mano.

—La bondad —dijo— no es un acto aislado. Es una cadena que se extiende de persona a persona, de generación en generación. Hoy, más que nunca, me comprometo a seguir pagando la deuda de gratitud que tengo con la vida.

El público la ovacionó de pie. Daniel, sentado en primera fila junto a Ben, tenía los ojos brillantes de emoción.

Kayla se convirtió en abogada defensora de la infancia. Fundó una organización sin fines de lucro que brinda asesoría legal, apoyo psicológico y becas a niños en situación vulnerable. Su trabajo fue reconocido a nivel nacional, y muchos la consideraron una joven promesa de la justicia social.

Ben, inspirado por su hermana, estudió biología y se dedicó a la investigación de enfermedades infantiles. Juntos, organizaron campañas de salud y educación en comunidades marginadas, llevando esperanza a miles de niños y familias.

A pesar del éxito, Kayla nunca olvidó el origen de su historia. Cada año, en el aniversario de aquella noche en la tienda, regresaba a Willowbrook con Ben y Daniel. Visitaban la vieja tienda de comestibles, que ahora era una cooperativa gestionada por vecinos. Allí, Kayla dejaba discretamente un sobre con dinero y una nota: “Para quien lo necesite. Pague cuando pueda”.

Un día, mientras caminaba por las calles del pueblo, una niña se le acercó tímidamente y le pidió un vaso de leche para su hermano. Kayla la miró a los ojos, reconociendo en ella el mismo brillo de dignidad y necesidad que había tenido años atrás. Sin dudarlo, la llevó a la tienda, le compró leche y pan, y le dijo:

—No tienes que pagarme ahora. Sólo prométeme que, cuando seas grande, ayudarás a alguien más.

La niña asintió, y Kayla sintió que el círculo de la bondad se cerraba y, a la vez, se expandía.

Pasaron los años. Daniel envejeció, pero nunca perdió el entusiasmo ni la generosidad. Cuando enfermó gravemente, Kayla y Ben estuvieron a su lado en todo momento. En su lecho de muerte, Daniel tomó la mano de Kayla y le susurró:

—Gracias por cumplir tu promesa. Estoy orgulloso de ti.

Kayla lloró, pero también sonrió, sabiendo que Daniel viviría para siempre en cada acto de bondad que inspiró.

Después de la partida de Daniel, Kayla redobló sus esfuerzos en la fundación. Creó el “Programa Mercer”, una red de apoyo para niños y jóvenes en riesgo, que ofrecía desde alimentos hasta becas universitarias. Cada beneficiario recibía, junto con la ayuda, la misma consigna: “Cuando seas grande, paga ayudando a otro”.

La historia de Kayla y Ben se convirtió en inspiración para muchos. Libros, documentales y conferencias contaron cómo una promesa de infancia, una caja de leche y la confianza de un hombre generoso cambiaron el destino de dos hermanos y, a través de ellos, el de cientos de personas.

Pero para Kayla, lo más importante seguía siendo la promesa cumplida. Cada vez que veía a un niño sonreír, cada vez que una familia salía adelante, sentía que la deuda con la vida se saldaba un poco más.

Una tarde, muchos años después, Kayla recibió una carta anónima. Decía: “Gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora soy doctora y ayudo a niños como tú me ayudaste a mí. Prometí pagar cuando fuera grande, y lo estoy cumpliendo”.

Kayla sonrió, con lágrimas en los ojos. Entendió que la cadena de bondad nunca termina. Que, a veces, un simple cartón de leche puede cambiar el mundo.

Y así, la niña que un día pidió leche y prometió pagar cuando creciera, cumplió su promesa de la forma más hermosa: dando oportunidades, esperanza y amor a quienes más lo necesitaban.

FIN

News

Me llamo Walter. Tengo sesenta y tres años y, desde hace poco más de dos, estoy jubilado.

Me llamo Walter. Tengo sesenta y tres años y, desde hace poco más de dos, estoy jubilado. Antes era conductor…

Incapaz de soportar el funeral de su esposa, el hombre se apresuró a marcharse temprano del cementerio…

Alex Thompson estaba junto a la tumba recién cavada de su esposa Olivia, con un paraguas negro en las manos,…

Zainab y el Mendigo

Parte 1: La Oscuridad en la Casa de la Belleza Zainab nació en una noche sin luna, cuando el viento…

Ecos del Silencio

En una noche de 1993, una noche que jamás se borrará de mi memoria, alguien dejó a un bebé sordo…

Pero ese día, ese día no quería contratos, ni lujos, ni discursos, solo anhelaba algo real, algo cálido.

Un millonario vuelve a casa sin avisar y se congela al ver lo que la criada le estaba haciendo a…

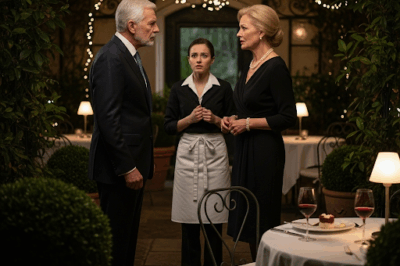

EL MULTIMILLONARIO SE QUEDÓ SIN HABLA AL DESCUBRIR QUE LA MESERA ERA SU HIJA DESAPARECIDA HACE 15 AÑOS, REVELANDO EL PLAN DE SU ESPOSA

El elegante restaurante Luna Azul Ristorante en Bonifacio Global City zumbaba suavemente con el tintinear de los cubiertos y las conversaciones discretas…

End of content

No more pages to load