Bajo el mismo techo

Era un jueves de principios de diciembre. La lluvia golpeaba con tal fuerza los cristales que parecía querer entrar a la fuerza, como si el cielo llorara junto con la tierra, empapando las calles vacías y el pequeño edificio de ladrillos donde vivía Igor Sokolov. El invierno ruso, implacable, parecía aún más crudo aquel día.

Igor tenía cuarenta y dos años y vivía en silencio, casi invisible para el mundo, junto a su hija Tamara, una niña de diez años que parecía cargar el peso del silencio en sus grandes ojos grises. La muerte de Larisa, la esposa de Igor, dos años atrás, había dejado un vacío frío y profundo. El cáncer se la llevó rápido, y con ella, las risas, las palabras, la calidez. La vida se había reducido a una rutina de trabajo en la fábrica, tareas escolares, comidas solitarias y recuerdos apagados.

La casa estaba llena de ausencias. Las paredes, antes cubiertas de dibujos y fotografías, ahora parecían desnudas. Tamara, que alguna vez fue una niña risueña y charlatana, se había vuelto retraída y silenciosa. Igor, incapaz de encontrar palabras para aliviar el dolor de su hija, se refugiaba en el trabajo y en las tareas domésticas, intentando llenar el vacío con acciones, aunque supiera que era inútil.

Pero esa noche, todo cambió.

Un golpe urgente en la puerta sacudió la monotonía. Eran casi las nueve. Igor dudó antes de abrir, pero el sonido insistente lo empujó. Al abrir, encontró a una mujer empapada hasta los huesos, con tres niños aferrados a ella. Sus ojos reflejaban la desesperación y el cansancio de alguien que no tenía a dónde ir.

—Soy Katya —dijo con voz quebrada—. Mi marido murió hace seis meses en un accidente laboral. La familia me dio la espalda. El coche se averió aquí. No tenemos dónde quedarnos.

Igor sintió una punzada en el pecho. Reconoció en los ojos de Katya el mismo dolor que lo había acompañado tanto tiempo. Sin pensarlo mucho, ni siquiera sabiendo por qué, pronunció unas palabras que parecían imposibles:

—Quédense esta noche con nosotros.

Seis personas en un pequeño apartamento de dos habitaciones, sin espacio ni comodidades para todos, pero con un anhelo compartido: no estar solos.

Tamara, sin protestar, cedió su cama a la hija mayor de Katya, mientras los demás encontraron lugar en el suelo, rodeados de mantas y sueños. La mujer y sus hijos —Anya, de doce años; Misha, de ocho; y la pequeña Polina, de cinco— apenas comieron algo caliente antes de quedarse dormidos, exhaustos, en el salón.

Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Risas mezcladas con llantos, platos rotos, ropa por todas partes, y la vida retumbando con fuerza donde antes solo había silencio. Katya cocinaba sopas calientes, ayudaba con las tareas, y poco a poco se convirtió en amiga de Tamara. Los niños llamaban a Igor “tío” y con cada día aprendían juntos a hacer cosas nuevas: cortar madera, reparar muebles, armar fortalezas de almohadas.

La soledad se fue diluyendo en un ritmo nuevo, imperfecto pero real. Igor no sabía si podía volver a sentir, pero el calor de aquella familia improvisada le devolvió algo que creía perdido para siempre.

Pero la convivencia no estuvo exenta de tensiones. Los niños discutían por los juguetes, Katya y Tamara chocaban por los horarios, y a veces la tristeza se colaba en forma de lágrimas silenciosas en la noche. Una tarde, Tamara rompió a llorar al ver a Katya peinando a Polina, recordando a su madre. Igor la abrazó como hacía mucho no lo hacía y, por primera vez en años, le habló de Larisa, de lo mucho que la echaban de menos, de lo difícil que era seguir adelante.

Katya, por su parte, luchaba con su propio dolor y culpa. Sentía que estaba invadiendo la vida de un desconocido, que nunca podría devolver tanta generosidad. Por las noches, se preguntaba si debía marcharse, aunque no tuviera a dónde ir.

Un día, Igor volvió del trabajo y encontró a Katya llorando en la cocina, con una carta en la mano. Era de la familia de su esposo, pidiéndole que no volviera a molestarlos, que se las arreglara sola. Igor, sin decir nada, le sirvió una taza de té y se sentó a su lado. Compartieron el silencio, el dolor y, sin saberlo, también la esperanza.

El pueblo notó el cambio. Algunos murmuraban, otros admiraban. Decían que Igor era un santo. Él solo sonreía:

—A mí también me salvaron.

La primavera llegó despacio, derritiendo la nieve y llenando el aire de promesas. Los niños jugaban en el parque, Tamara volvió a reír, y Katya empezó a buscar trabajo. Encontró un empleo de media jornada en la biblioteca municipal, donde su amor por los libros la ayudaba a conectar con la gente.

Una tarde, Katya encontró una vieja fotografía en un cajón. Era una imagen de Larisa, sonriente, con Tamara en brazos. La foto despertó recuerdos que parecían dormidos. Tamara, al verla, se acercó y le preguntó por su madre. Katya, con voz suave, le habló de Larisa, de su fuerza, de su bondad. Tamara lloró, pero también sonrió. Por primera vez, sintió que podía hablar de su madre sin miedo a olvidar.

Los meses pasaron. Igor y Katya aprendieron a apoyarse, a compartir las cargas y las alegrías. Los niños se convirtieron en hermanos, a veces peleando, pero siempre cuidándose. El pequeño apartamento se llenó de vida, de risas, de historias.

Un día, Igor enfermó. Una fiebre alta lo dejó en cama durante días. Katya lo cuidó, Tamara le leía cuentos, y los niños le preparaban dibujos. Fue entonces cuando Igor comprendió que ya no estaba solo, que había encontrado una familia más allá de la sangre.

Cuando Igor se recuperó, decidió hacer oficial la situación. Habló con las autoridades locales y, con la ayuda de algunos vecinos, consiguió un apartamento más grande para todos. La comunidad, conmovida por su historia, organizó una colecta para ayudarles con muebles y ropa.

El día de la mudanza, Tamara tomó la mano de Katya y le dijo:

—Gracias por quedarte.

Katya la abrazó, y supo que, pese a todas las dificultades, habían encontrado un hogar.

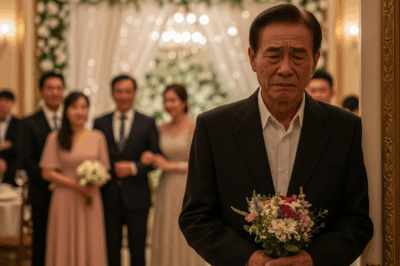

Con el tiempo, Igor y Katya se enamoraron. No fue un amor de película, sino uno construido día a día, con paciencia, respeto y gratitud. Decidieron casarse en una pequeña ceremonia, rodeados de amigos y vecinos. Los niños, felices, celebraron la unión de sus familias.

La casa, antes fría y silenciosa, se llenó de música, de aromas, de vida. Igor y Katya, cada uno con sus cicatrices, aprendieron que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino del amor que se construye, paso a paso, en medio de las tormentas.

Años después, cuando los niños crecieron y formaron sus propios caminos, Igor y Katya seguían recordando aquella noche de diciembre en la que la lluvia trajo consigo no solo el frío, sino también la oportunidad de empezar de nuevo.

Porque a veces, la vida se abre paso en los lugares más inesperados. Y el amor, como la primavera tras el invierno, siempre encuentra la manera de florecer.

News

El coche de lujo y secreto

EI reencuentro inesperado Anton tamborileaba con los dedos sobre el volante, impaciente, mientras observaba el flujo interminable de peatones que…

Amor y responsabilidad

Fui madre a los 55, pero mi mayor secreto se reveló el día que di a luz Me llamo Erika…

La niña amable y el niño huérfano

El encuentro La noche caía sobre el pequeño pueblo, cubriéndolo de una neblina espesa y fría. Anya caminaba lentamente por…

“La lealtad vence a la muerte”

El último ladrido En la habitación del hospital reinaba un silencio sepulcral. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba…

Traición a la familia del marido

El valor de empezar de nuevo Cuando Sergey murió en un accidente de coche, Marina no comprendió al principio lo…

El pasado no se puede olvidar

Pasos perdidos La luz dorada del atardecer bañaba la avenida principal, reflejándose en los ventanales del elegante restaurante. Vasily Igorevich…

End of content

No more pages to load