Parte 1: El despertar de Aurora

No recuerdo exactamente cuándo dejé de contar los años. Quizá fue después de la muerte de mi esposo, o tal vez cuando el último de mis hijos se marchó de casa. Lo cierto es que, desde hace algún tiempo, los días se suceden como páginas de un libro que ya no tengo prisa por terminar. Me llamo Aurora y tengo setenta y ocho años. Vivo sola en una casa antigua al borde del pueblo, rodeada de árboles y de recuerdos.

Una vez, una joven me preguntó:

—¿Qué se siente ser vieja?

No lo dijo con mala intención, lo sé. Su voz era curiosa, casi inocente. Pero en ese momento, no supe qué responder. No porque me ofendiera, sino porque nunca me había detenido a pensarlo.

No me despierto cada mañana pensando: “Soy vieja”. Me despierto, me estiro, y sigo adelante. Preparo café, abro las ventanas para dejar entrar la brisa del campo, y saludo a los pájaros que anidan en el limonero del jardín. A veces, cuando el silencio es demasiado profundo, pongo música y bailo sola en la cocina, como solía hacer con Ernesto cuando éramos jóvenes y el mundo nos pertenecía.

Pero esa pregunta quedó flotando en mi mente. ¿Qué se siente ser vieja?

Esa tarde, después de regar las plantas y alimentar a mi gato, me senté en el porche con una manta sobre las piernas y dejé que la pregunta me acompañara. Miré el cielo, las nubes lentas, el sol que se despedía detrás de las montañas. Y entonces lo entendí: envejecer no es algo que tema. Es algo que, poco a poco, he aprendido a apreciar.

Antes, todo era prisa. Había que trabajar, criar a los hijos, cuidar de la casa, estar pendiente de los demás, cumplir expectativas. Ahora, la vida me permite ir más despacio. Ya no siento la urgencia de antes. No me preocupa no estar al día con todo y con todos. Hay días en los que hago muchas cosas; otros, en los que apenas hago nada. Y está bien. La vida sigue, con o sin mi apuro.

He dejado de intentar arreglar cosas que no importan. He aprendido que el silencio es una respuesta válida, que la paz es más importante que tener razón, y que hay personas que nunca te entenderán, y eso también está bien.

En el camino he perdido cosas. Personas, momentos, partes de mí misma. Y sí, algunas de esas pérdidas todavía duelen. Hay tardes en que la ausencia de Ernesto se siente como una sombra larga sobre la casa. Hay fotografías que guardo en una caja, porque mirarlas me hace llorar. Pero también llevo conmigo más amor del que tenía antes. Más paciencia. Más ternura. Más claridad sobre lo que realmente importa.

Ya no finjo estar bien cuando no lo estoy. No me explico tanto. Y no pierdo tiempo preocupándome por lo que piensan los demás. Si quiero sentarme a mirar el cielo durante una hora, lo hago. Si quiero llorar por un recuerdo, me permito hacerlo. Si quiero reírme de una tontería, me río, aunque esté sola.

He aprendido que el tiempo no se detiene. Que la alegría no espera permiso. Que la vida, en su sencillez, es suficiente.

Si alguien me preguntara de nuevo qué se siente ser vieja, le diría que se siente como libertad. La libertad de soltar lo que antes me ataba demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo me queda, pero no pienso desperdiciarlo persiguiendo la perfección. Solo quiero vivir tranquila, honestamente, a mi manera.

Y si eso es envejecer… entonces lo acepto con gratitud.

—

Parte 2: Recuerdos en la brisa

El viento de la tarde trae consigo el aroma de los naranjos en flor. Me recuesto en la mecedora y dejo que los recuerdos vengan a mí, como hojas arrastradas por la corriente. A veces pienso que envejecer es, en parte, aprender a convivir con el pasado. No como una carga, sino como una manta cálida que te envuelve los hombros en las noches frías.

Recuerdo la primera vez que vi a Ernesto. Fue en una fiesta del pueblo, cuando yo apenas tenía dieciocho años y el mundo era una promesa interminable. Él llevaba una camisa blanca y me sonrió desde el otro lado del salón. Bailamos toda la noche, torpes y felices, riéndonos de nuestros propios pasos. Me enamoré de su risa, de su manera de mirar el mundo como si todo fuera posible.

Nos casamos jóvenes, sin apenas nada más que esperanza y ganas de construir una vida juntos. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casita prestada, con muebles viejos y goteras en el techo. Pero nunca nos faltó el amor ni la complicidad. Recuerdo las noches en que, cansados después de trabajar todo el día, nos sentábamos en el suelo a compartir un plato de sopa y a soñar en voz alta. Soñábamos con tener hijos, con viajar, con plantar un huerto y ver crecer los árboles.

Los hijos llegaron pronto. Primero fue Lucía, luego Mateo y, por último, Sofía. Cada uno trajo consigo una revolución de ternura y desvelo. La casa se llenó de risas, de llantos, de juguetes tirados por todas partes. Hubo días en que sentí que no podía más, que el cansancio me vencía. Pero siempre estaba Ernesto, con su abrazo firme y su paciencia infinita.

Los años pasaron volando. Los niños crecieron, la casa se fue llenando de fotos en las paredes y de historias en cada rincón. Aprendí a ser madre, a ser esposa, a ser amiga. Aprendí, sobre todo, a ser paciente. La paciencia no es algo que se herede ni se compre; se cultiva a fuerza de esperar, de aceptar que no todo sale como uno quiere, de entender que cada persona tiene su propio ritmo.

Hubo momentos duros. La enfermedad de Ernesto fue un golpe que no supe cómo encajar. Al principio, me rebelé contra la injusticia de la vida. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora, cuando por fin podíamos disfrutar de nuestra vejez juntos? Pero con el tiempo, comprendí que el dolor también puede ser un maestro. Me enseñó a valorar cada instante, a no dar nada por sentado, a despedirme sin miedo de lo que ya no podía retener.

Después de su muerte, la casa se volvió más grande, más silenciosa. Los hijos venían a visitarme, pero cada uno tenía su propia vida, sus propios problemas. Al principio me sentía sola, como si una parte de mí se hubiera quedado anclada en el pasado. Pero poco a poco aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a llenar el silencio con música, con lecturas, con paseos por el jardín.

He perdido muchas cosas en el camino. Amistades que se desvanecieron con el tiempo, sueños que nunca se cumplieron, partes de mí que ya no reconozco. Y sí, a veces duele. Hay días en que la nostalgia me visita sin avisar, y me sorprendo llorando por cosas que creía olvidadas. Pero también he ganado mucho. Llevo conmigo una ternura que antes no tenía, una comprensión más profunda de la fragilidad humana.

Ahora sé que no todo se puede arreglar, que hay heridas que nunca cierran del todo, y que está bien. He dejado de intentar controlar lo incontrolable. He aprendido a soltar, a dejar ir, a aceptar que la vida es un constante cambio.

Por las mañanas, cuando abro los ojos y veo la luz filtrarse por la ventana, doy gracias por un día más. No me importa si el cuerpo me duele o si la memoria me falla. Estoy aquí, viva, presente, y eso basta.

A veces, me siento en el porche y veo pasar a los niños del vecindario. Me recuerdan a mis propios hijos cuando eran pequeños. Les sonrío y les regalo caramelos, como hacía mi abuela conmigo. Ellos me saludan con alegría, y por un instante, el tiempo parece detenerse.

Envejecer, pienso, es aprender a vivir en el presente sin renunciar al pasado. Es saber que cada día es un regalo, una oportunidad para descubrir algo nuevo, aunque sea dentro de uno mismo.

He aprendido a no tener miedo del futuro. No sé cuánto tiempo me queda, pero no me angustia. Lo único que quiero es seguir viviendo a mi manera, con honestidad, con gratitud, con amor.

Y si eso es ser vieja, entonces lo abrazo con los brazos abiertos.

Parte 3: Los lazos que permanecen

La vida, con el paso de los años, se ha ido llenando de rutinas tranquilas. Pero hay días especiales, días en los que la casa de Aurora se llena de voces, de risas, de pasos apresurados por el pasillo. Son los días en que su familia viene a visitarla.

Lucía, la hija mayor, llega siempre con flores frescas del mercado y una energía que ilumina la casa. Tiene la misma sonrisa de Ernesto, y cuando abraza a su madre, Aurora siente que el tiempo se desvanece. Lucía suele traerle libros nuevos, le cuenta historias de su trabajo en la ciudad, de sus propios hijos que ya son adolescentes y a veces parecen vivir en otro mundo.

Mateo, el segundo, es más reservado. Vive en un pueblo cercano y trabaja como carpintero. Aurora admira sus manos fuertes y su manera callada de demostrar cariño. Cuando viene, se sienta en el porche con ella, arregla alguna silla rota o revisa las bisagras de las puertas. No habla mucho, pero su presencia es un bálsamo. A veces, simplemente se quedan en silencio, mirando el atardecer, compartiendo una paz que no necesita palabras.

Sofía, la menor, es la más inquieta. Siempre está viajando, cambiando de trabajo, explorando nuevas ciudades. Aurora la ve menos, pero cuando Sofía aparece, la casa se llena de historias y de risas. Habla rápido, gesticula mucho, y suele traerle fotografías de lugares lejanos. Aurora escucha fascinada, admirando la valentía de su hija, aunque en el fondo a veces desearía que se quedara más tiempo.

Pero los que más alegran los días de Aurora son sus nietos. Cuando llegan, la casa se transforma. Corren por el jardín, se esconden entre los árboles, le piden que les cuente cuentos antes de dormir. Aurora les enseña a hacer galletas, a plantar semillas, a escuchar el canto de los pájaros. A veces, les habla de Ernesto, de cómo era su risa, de las cosas que le gustaban. Los niños escuchan atentos, con los ojos grandes y curiosos.

En esos momentos, Aurora siente que la vida es generosa. Los años han traído dolor y pérdidas, sí, pero también han traído nuevos lazos, nuevas formas de amor. Ve en sus nietos el reflejo de su juventud, la promesa de un futuro que ella ya no verá, pero que sigue adelante gracias a ellos.

Los domingos, cuando la familia se reúne alrededor de la mesa, Aurora observa a sus hijos conversar, discutir, reírse de anécdotas antiguas. A veces se queda callada, simplemente disfrutando del bullicio, del calor humano. Sabe que no todo es perfecto: hay desacuerdos, preocupaciones, distancias. Pero también sabe que, al final del día, el amor que los une es más fuerte que cualquier diferencia.

Cuando la casa vuelve a quedarse en silencio, Aurora recoge las tazas, dobla los manteles y se sienta en su rincón favorito, junto a la ventana. Mira el jardín, ahora lleno de huellas pequeñas, y sonríe. Piensa en cómo ha cambiado su manera de amar. Antes era un amor impaciente, ansioso por proteger, por corregir, por enseñar. Ahora es un amor sereno, que acepta, que acompaña, que deja ser.

Envejecer, se dice a sí misma, es aprender a soltar. A dejar que los hijos vivan su propia vida, que los nietos crezcan a su ritmo, que el mundo siga girando sin necesidad de controlarlo todo. Es confiar en que lo sembrado, tarde o temprano, dará fruto.

Aurora encuentra alegría en los pequeños detalles: el olor del pan recién hecho, el tacto suave de una manta tejida a mano, el canto lejano de un gallo al amanecer. Se permite disfrutar de estos placeres sin culpa, sin prisa. Si un día no tiene ganas de hacer nada, simplemente no lo hace. Si le apetece salir a caminar bajo la lluvia, lo hace, aunque los vecinos la miren con extrañeza.

Ha dejado de preocuparse por las opiniones ajenas. Sabe que la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas de los demás. Ahora, más que nunca, se siente libre. Libre para ser quien es, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores.

Y en esa libertad, Aurora encuentra una felicidad nueva, suave, silenciosa. Una felicidad que no depende de grandes acontecimientos, sino de la capacidad de estar presente, de agradecer lo que tiene, de aceptar lo que ya no está.

Por las noches, antes de dormir, Aurora se asoma a la ventana y contempla las estrellas. Piensa en Ernesto, en sus padres, en los amigos que ya se han ido. Les habla en silencio, les da las gracias por todo lo vivido. Y se duerme tranquila, sabiendo que cada día es un regalo, una oportunidad para seguir aprendiendo a envejecer con gracia.

Parte 4: El valor de la compañía

Al llegar la primavera, los días se alargan y la luz dorada se cuela por cada rendija de la casa. Aurora disfruta sentarse en el jardín, rodeada de sus plantas, escuchando el zumbido de las abejas y el murmullo del viento entre las hojas. En esos momentos, la soledad no le pesa. La siente como una amiga silenciosa que le permite reencontrarse consigo misma.

Sin embargo, hay tardes en que la casa parece demasiado grande, y el silencio, demasiado profundo. Es en esos días cuando Aurora piensa en sus amigas de toda la vida, aquellas que han compartido con ella alegrías y penas, secretos y risas. Algunas ya no están; otras, como ella, viven solas, aprendiendo a convivir con el paso del tiempo.

Una de esas amigas es Carmen, su vecina desde hace más de cuarenta años. Carmen es dos años mayor, pero su espíritu es joven y curioso. Juntas han vivido tantas cosas: los juegos de sus hijos en la infancia, las fiestas del pueblo, las tardes de costura y confidencias. Ahora, se acompañan en la vejez, compartiendo paseos cortos, tazas de té y recuerdos.

—¿Te acuerdas de cuando bailábamos en la plaza? —pregunta Carmen una tarde, mientras ambas observan a los niños jugar desde el banco del parque.

—¡Cómo olvidarlo! —responde Aurora, sonriendo—. Eran otros tiempos. Éramos otras.

—Y, sin embargo, aquí estamos —dice Carmen, apretando su mano—. No tan distintas como creemos.

Aurora valora profundamente esas conversaciones. Sabe que la amistad es uno de los mayores tesoros de la vida, especialmente cuando los años avanzan y las certezas se vuelven menos firmes. Con Carmen puede ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Pueden hablar de la muerte, de los miedos, de los sueños que aún les quedan. Pueden, también, quedarse en silencio, compartiendo simplemente la presencia.

Otras amigas se han ido apagando con el tiempo. Aurora las recuerda con cariño, a veces con tristeza. Sabe que la vida está hecha de encuentros y despedidas, de ciclos que se cierran y otros que se abren. Ha aprendido a aceptar la ausencia, a honrar la memoria de quienes ya no están, a celebrar el privilegio de haberlos conocido.

La soledad, piensa, no siempre es enemiga. A veces es un espacio necesario para escucharse, para sanar, para crecer. Pero también ha aprendido a pedir compañía cuando la necesita. No le avergüenza llamar a sus hijos, invitar a Carmen a cenar, o simplemente salir a la plaza y sentarse a observar la vida pasar.

En el club de mayores del pueblo, Aurora ha encontrado nuevas amistades. Algunos son viudos, otros han venido a vivir cerca de sus hijos. Comparten tardes de juegos de cartas, talleres de pintura, excursiones al campo. Aurora disfruta de esas actividades, aunque a veces prefiere quedarse en casa, siguiendo su propio ritmo.

Lo que más le gusta es escuchar las historias de los demás. Cada persona lleva consigo un universo de experiencias, de emociones, de aprendizajes. Aurora se maravilla de la capacidad humana para reinventarse, para seguir encontrando motivos de alegría, incluso cuando el cuerpo ya no responde como antes.

En una de esas tardes en el club, conoce a Don Julián, un hombre de mirada amable y voz pausada. Julián fue profesor de literatura y le encanta recitar poemas de memoria. Aurora se siente atraída por su serenidad, por la forma en que habla del paso del tiempo sin amargura, con una aceptación tranquila.

—¿Qué es lo más valioso que ha aprendido en la vida? —le pregunta Aurora un día, mientras comparten un café.

Julián sonríe y responde sin dudar:

—A no aferrarme a lo que no puedo cambiar. A disfrutar de lo que tengo, aquí y ahora.

Aurora asiente, reconociéndose en esas palabras. Piensa en todo lo que ha soltado a lo largo de los años: expectativas, resentimientos, miedos. Piensa en cómo, al dejar ir, ha encontrado espacio para la ternura, para la gratitud, para la paz.

Por las noches, cuando el cansancio la vence y se acuesta en su cama, Aurora repasa mentalmente los momentos del día. Da gracias por las risas compartidas, por las palabras amables, por la simple maravilla de estar viva. Si la tristeza la visita, no la rechaza. La abraza como a una vieja conocida, sabiendo que también forma parte del viaje.

Ha comprendido que la felicidad no es un estado permanente, sino una sucesión de instantes. Que la vida está hecha de luces y sombras, de días buenos y malos, de pérdidas y hallazgos. Que envejecer es aprender a navegar esas aguas con humildad, con coraje, con amor.

Y así, entre recuerdos y nuevas amistades, entre silencios y risas, Aurora sigue descubriendo el valor de la compañía, la riqueza de la soledad elegida, y el regalo de cada nuevo día.

Dưới đây là **phần 5** của câu chuyện, tập trung vào những suy tư sâu sắc hơn của Aurora về thời gian, sự chấp nhận bản thân, và những khoảnh khắc bình dị nhưng quý giá trong tuổi già.

—

Parte 5: El arte de aceptar

Las estaciones siguen su curso, y Aurora observa cómo el jardín cambia de color y de aroma con cada mes que pasa. Aprendió a leer el paso del tiempo en las hojas de los árboles, en la luz que entra por la ventana, en el canto de los pájaros que anuncian cada amanecer. A veces, piensa que la vida es como ese jardín: siempre en movimiento, siempre transformándose, pero hermoso en todas sus etapas.

Hay mañanas en las que Aurora se mira al espejo y reconoce en su reflejo la suma de todos los años vividos. Las arrugas, las manchas en la piel, la lentitud de los movimientos: todo cuenta una historia. Ya no siente vergüenza ni nostalgia por la juventud perdida. Ha aprendido a mirar su cuerpo con ternura, como se mira a una amiga leal que la ha acompañado en cada paso del camino.

—He cambiado —se dice en voz baja, mientras se peina con calma—. Pero sigo siendo yo.

Envejecer le ha enseñado a aceptar sus límites. Hay cosas que ya no puede hacer, y otras que le cuestan más trabajo, pero también ha descubierto talentos y placeres nuevos. Ahora tiene tiempo para pintar, para escribir cartas largas a sus nietos, para aprender recetas que antes no tenía paciencia de probar. Se permite cometer errores, reírse de sí misma, disfrutar de la imperfección.

La aceptación no llegó de un día para otro. Hubo un tiempo en que Aurora luchaba contra la realidad, se resistía a los cambios, se frustraba por no poder hacer todo lo que antes hacía. Pero poco a poco, comprendió que la felicidad no depende de lo que se ha perdido, sino de lo que aún se puede disfrutar.

Una tarde, mientras ordena una caja de recuerdos, encuentra una carta que escribió a sí misma hace muchos años, cuando cumplió cincuenta. La lee despacio, sonriendo ante las preocupaciones y los sueños de aquella mujer más joven. Se da cuenta de cuánto ha cambiado su mirada sobre la vida, de cómo el tiempo ha suavizado sus exigencias y ha agrandado su capacidad de amar.

Decide escribir una nueva carta, esta vez para la Aurora del futuro, la que quizás algún día ya no recuerde todo lo vivido, pero aún conserve la esencia de quien es. En la carta, le habla con dulzura, le recuerda que la vida ha sido buena, que cada etapa ha tenido su belleza, que no hay nada que temer.

El arte de aceptar, piensa Aurora, es también el arte de agradecer. Cada noche, antes de dormir, enumera en silencio tres cosas por las que se siente agradecida ese día: una conversación, una comida sencilla, una puesta de sol. Sabe que la gratitud es una forma de resistencia, una manera de celebrar la vida incluso en los momentos difíciles.

No todo es fácil, por supuesto. Hay días de tristeza, de cansancio, de dudas. Pero Aurora ha aprendido a no quedarse atrapada en ellos. Los acepta como parte del viaje, como nubes que pasan y dejan el cielo más limpio.

A veces, en sus paseos por el pueblo, se encuentra con otros mayores que, como ella, caminan despacio, observando el mundo con una mezcla de sabiduría y serenidad. Se saludan con una sonrisa cómplice, sabiendo que comparten el mismo secreto: el tiempo, lejos de ser un enemigo, puede ser un aliado si se aprende a vivirlo con plenitud.

Aurora ha dejado de buscar grandes respuestas. Ahora se conforma con pequeñas certezas: el amor de su familia, la lealtad de sus amigos, la paz de su hogar, la belleza de lo cotidiano. Sabe que la vida no es perfecta, pero es suficiente.

Y así, cada día, Aurora sigue practicando el arte de aceptar, de agradecer, de vivir sin miedo al paso del tiempo. Porque ha descubierto que, al final, envejecer es simplemente otra forma de seguir creciendo.

Parte 6: Legados y promesas

Uno de los mayores placeres de Aurora es contar historias. Sabe que la memoria es frágil, que los recuerdos se desvanecen si no se comparten. Por eso, cada vez que sus nietos la visitan, se sientan juntos en el salón o bajo el limonero del jardín, y Aurora les narra episodios de su vida, anécdotas de su infancia, aventuras de cuando sus hijos eran pequeños, y relatos sobre Ernesto, el abuelo al que los niños apenas conocieron.

—Abuela, ¿de verdad cruzaste el río a nado cuando eras niña?

—Claro que sí —responde Aurora, guiñando un ojo—. Y no una, sino varias veces. Antes, todo era distinto. No había miedo, solo ganas de descubrir el mundo.

Los niños la miran fascinados, y ella siente que, mientras la escuchen, las historias seguirán vivas. Les habla también de los valores que aprendió de sus padres: la honestidad, la generosidad, el respeto por la naturaleza y por los demás. Les enseña a cuidar el huerto, a no desperdiciar la comida, a ayudar a quien lo necesita.

A veces, los nietos le piden consejos sobre cosas que les preocupan: la escuela, los amigos, los primeros amores. Aurora los escucha con paciencia, sin juzgar ni imponer. Sabe que cada generación debe cometer sus propios errores, pero también cree en el poder de una palabra amable, de una mirada comprensiva.

—No tengas miedo de equivocarte —le dice a su nieta mayor—. Lo importante no es no caer nunca, sino saber levantarse y seguir adelante.

Aurora también escribe cartas para sus hijos y nietos, cartas que guarda en una caja de madera junto a fotos antiguas y pequeños recuerdos. En ellas, les habla de sus sueños, de sus temores, de las cosas que ha aprendido con los años. Espera que, algún día, esas palabras sean un refugio, una guía, un abrazo en la distancia.

Con sus hijos, Aurora mantiene una relación de respeto y cariño. Ha aprendido a no intervenir demasiado en sus vidas, a ofrecer consejo solo cuando se lo piden, a confiar en que cada uno encontrará su propio camino. A veces, alguno de ellos le pregunta cómo logró superar los momentos difíciles, cómo mantuvo la esperanza cuando todo parecía perdido.

—Nunca estuve sola —responde Aurora—. Siempre tuve a alguien a mi lado, aunque solo fuera el recuerdo de una voz querida, el calor de una mano amiga, la certeza de que todo pasa.

En los días de fiesta, cuando la casa se llena de gente y de alegría, Aurora observa a su familia y siente una profunda satisfacción. Sabe que su verdadero legado no son las cosas materiales, sino el amor que ha sembrado, los valores que ha transmitido, las historias que seguirán contándose cuando ella ya no esté.

Por las noches, antes de dormir, Aurora piensa en el futuro. No le teme a la muerte; la ve como una etapa más, un regreso a la tierra, una transformación. Lo único que desea es que sus seres queridos sean felices, que vivan con honestidad, con coraje, con ternura.

Y así, entre historias y promesas, Aurora sigue viviendo cada día como un regalo, agradecida por la oportunidad de dejar una huella, por pequeña que sea, en el corazón de quienes ama.

Parte 7: El último viaje

El tiempo, silencioso y constante, sigue su curso. Aurora, aunque aún se siente viva y agradecida, percibe en su cuerpo y en su alma señales de cansancio. Se mueve más despacio, duerme más por las tardes, y a veces se sorprende contemplando el horizonte durante largos minutos, como si buscara respuestas en el vaivén de las nubes.

No tiene miedo. Ha hecho las paces con la idea del final. A veces, al despertar, se dice a sí misma: “Un día más. Un regalo más.” Y lo vive con la misma serenidad con la que cuida sus plantas o acaricia a sus nietos.

En los últimos meses, Aurora recibe más visitas. Sus hijos y nietos se turnan para acompañarla, prepararle la comida, leerle en voz alta sus libros favoritos. A veces, los amigos del pueblo vienen a saludarla, a recordar anécdotas, a compartir un silencio lleno de cariño.

Aurora siente que todo lo importante está dicho. Ha perdonado y ha pedido perdón, ha dado las gracias y ha dicho “te quiero” tantas veces como ha podido. No le quedan asuntos pendientes, ni palabras guardadas. Solo el deseo de que todos los que ama sigan adelante, encuentren su camino y no olviden disfrutar de los pequeños milagros de la vida.

En una de esas tardes tranquilas, mientras el sol se pone y el aire huele a hierba fresca, Aurora toma la mano de su nieta menor y le susurra:

—La vida es un viaje hermoso, aunque a veces duela. No temas a la tristeza ni a la despedida. Todo lo que amamos permanece, de alguna manera, en nosotros y en quienes vendrán después.

Esa noche, Aurora sueña con su infancia, con el río, con Ernesto esperándola bajo un árbol en flor. Siente una ligereza nueva, una paz profunda. Al amanecer, su respiración es tranquila, su rostro sereno, como si estuviera escuchando una canción lejana.

Cuando la familia la encuentra, Aurora parece dormida, con una sonrisa suave en los labios. Nadie llora en voz alta. En la casa hay silencio, pero también gratitud. Saben que Aurora vivió plenamente, que amó sin reservas y que partió en paz.

En los días siguientes, la familia se reúne para recordarla. Repasan sus historias, leen sus cartas, cuidan el jardín que ella tanto amaba. Los nietos plantan un árbol en su honor, y cada año, cuando florece, todos se acercan a contemplarlo, a reír y a llorar juntos.

Aurora ya no está, pero su presencia sigue viva en cada gesto de ternura, en cada palabra amable, en cada instante de gratitud. Su legado es invisible, pero profundo. Una lección silenciosa sobre el arte de vivir y de partir, sobre la belleza de aceptar el paso del tiempo y la promesa de que, mientras alguien nos recuerde, nunca nos vamos del todo.

Epílogo: La huella invisible

La vida de Aurora fue, a los ojos de muchos, sencilla. Sin grandes gestas ni riquezas, pero llena de momentos auténticos, de amor compartido y de silencios elocuentes. Su mayor legado no fueron objetos ni títulos, sino la huella invisible que dejó en cada persona que la conoció.

Con el paso de los años, su familia y amigos comprendieron que Aurora les había enseñado el valor de lo cotidiano: la importancia de escuchar, de perdonar, de agradecer. Les mostró que envejecer no es perder, sino transformarse; no es renunciar, sino aprender a vivir de otra manera.

En cada rincón de la casa, en el jardín florecido, en las cartas y recuerdos, Aurora sigue presente. Su risa resuena en las reuniones familiares, su sabiduría guía decisiones, su ternura consuela en los días difíciles.

Así, la vida continúa. Los hijos y nietos de Aurora crecen, enfrentan sus propios desafíos, y, sin darse cuenta, repiten gestos y palabras que aprendieron de ella. Porque el verdadero sentido de la existencia no está en la permanencia, sino en la capacidad de amar, de dejar huella, de inspirar a otros a vivir con honestidad y esperanza.

Aurora partió en paz, sabiendo que su historia no termina con ella, sino que se multiplica en cada corazón que tocó. Y así, como las raíces de un árbol que no se ven pero sostienen la vida, su legado permanece, silencioso y eterno.

—

Fin

News

“¡Está mintiendo sobre el bebé!”—La audaz afirmación de una niña detiene la boda de un multimillonario

Todos en el gran salón de baile de la finca Blackwell contuvieron la respiración mientras la música cambiaba a un…

Un Amor que Nace

Capítulo 1: La Esperanza Era una mañana soleada en la ciudad de Sevilla. La brisa suave acariciaba los rostros de…

Cirujano salva a un paciente crítico y confiesa: “Quienes cuidan de todos también necesitan ser cuidados”

Una Noche que Jamás Olvidará Capítulo 1: El Llamado Era una noche oscura y fría en el hospital. Las luces…

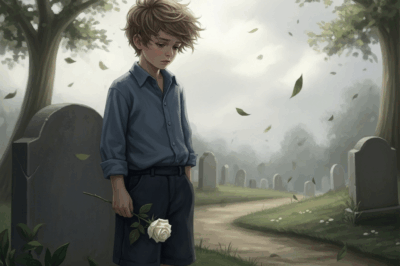

El niño gritaba en la tumba de su madre que ella estaba viva.— nadie le creía, hasta que llegó la policía

La gente empezó a notar al niño en el cementerio a principios de mayo. Tendría unos diez años, no más….

“La confesión en silencio”

Cyryl caminaba por los pasillos del hospital con el rostro cansado. No era la primera vez que iba a visitar…

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.— hasta que ella subió al escenario para dar un discurso…

End of content

No more pages to load