Parte 1: El domingo del olvido

Nunca pensé que el abandono tendría un sabor tan dulce al principio. Todo comenzó un domingo, de esos en los que el sol parece invitar a la esperanza. Mis hijos llegaron temprano, con sonrisas cálidas y palabras suaves, como si quisieran envolverme en una manta tejida de promesas. Recuerdo exactamente cómo olía el aire esa mañana: a café recién hecho y a pan tostado, como los desayunos de mi infancia.

Me dijeron que merecía descansar, que ya había trabajado demasiado, que era hora de pensar en mí. Me miraron a los ojos con ternura, y durante un instante, creí que todo era sincero. Pero luego, las cajas. Pequeñas, ordenadas, como si mi vida pudiera caber en tan poco espacio. Ropa doblada, algunos libros, fotos enmarcadas. Todo listo para el traslado.

El coche avanzó en silencio, sólo interrumpido por comentarios triviales sobre el tráfico, el clima, la vida cotidiana. Yo miraba por la ventana, intentando grabar en mi memoria cada rincón del barrio que había sido mi hogar durante más de cuarenta años. Nadie mencionó la casa, ni el banco, ni el coche. Tampoco pregunté. Había aprendido, con los años, que a veces el silencio es la única respuesta posible.

Llegamos a la residencia antes del mediodía. El edificio era grande, luminoso, con jardines bien cuidados y bancos bajo los árboles. “Aquí estarás bien, papá”, dijo mi hijo mayor, evitando mi mirada. Mi hija me abrazó, fuerte, y durante un segundo sentí que iba a llorar, pero no lo hizo. “Te llamaremos todos los días”, prometió. Yo asentí, sin decir nada.

Se fueron rápido. No hubo largas despedidas ni miradas hacia atrás. Me quedé de pie en la entrada, sosteniendo una caja con mis cosas, viendo cómo el coche desaparecía al girar la esquina. En ese momento, supe que algo se había roto dentro de mí.

La directora de la residencia, una mujer amable de cabello gris y sonrisa cansada, me acompañó a mi habitación. Era pequeña, pero limpia. Una cama individual, una mesita de noche, un armario y una ventana que daba al jardín. “Aquí puede acomodar sus cosas”, me dijo, y luego me dejó solo.

Pasé la tarde desempacando en silencio. Cada objeto era un recuerdo: la foto de mi boda, el reloj de mi padre, el libro de poemas que solía leerle a mi esposa. Todo parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida.

Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché los sonidos de la residencia: pasos en el pasillo, risas lejanas, el murmullo de una televisión encendida. Me sentí como un mueble viejo, dejado en un rincón, esperando a que alguien decida qué hacer conmigo.

Los primeros días fueron una mezcla de confusión y tristeza. Me presentaron a otros residentes, la mayoría mayores que yo, con historias parecidas a la mía. Algunos hablaban poco, otros reían demasiado fuerte, como si quisieran ahuyentar el silencio. Me uní a ellos en las comidas, en las actividades organizadas, pero siempre sentí que era un extraño en tierra de nadie.

Lo peor no fue la traición. Lo peor fue el silencio. Pasaron semanas sin una sola llamada, sin una carta, sin una visita. Mi cumpleaños llegó y pasó como cualquier otro día. Nadie preguntó cómo me sentía, nadie recordó mi existencia fuera de esas paredes. Al principio, me dolía. Luego, aprendí a convivir con esa ausencia, como quien se acostumbra al frío en invierno.

Pero en medio de ese abandono, encontré algo inesperado: valor. Descubrí que no estaba solo en mi dolor. Había otros, muchos otros, que cargaban la misma etiqueta: olvidados. Compartíamos historias durante las cenas, nos reíamos de nuestras desgracias, y poco a poco, construimos una comunidad hecha de recuerdos rotos y sueños por cumplir.

Conocí a Don Ernesto, un hombre de manos grandes y voz suave, que había sido carpintero toda su vida. Sus dedos, aunque torpes por la artritis, aún sabían dar forma a la madera con una delicadeza asombrosa. Me mostró una figura de pájaro que había tallado en secreto, usando retazos de una silla rota. “La madera siempre encuentra una forma de volver a la vida”, me dijo, y sentí que hablaba de sí mismo.

También estaba Lucía, una mujer de ojos brillantes y sonrisa traviesa, que había sido contadora en una empresa importante. Sus historias sobre balances y números eran menos interesantes que su habilidad para resolver cualquier problema con lógica y paciencia. Se ofreció a ayudarme a revisar mis papeles, aunque ya no quedaba mucho por organizar.

María era la artista del grupo. Pintaba con una pasión que contagiaba. Sus cuadros, llenos de colores vivos y formas abstractas, decoraban los pasillos de la residencia. “Pinto para no olvidar quién soy”, decía. Y cada trazo era una declaración de supervivencia.

Por último, estaba Carmen, que cosía con una elegancia rara. Sus manos, aunque temblorosas, creaban mantas, cojines y bolsos que parecían salidos de una boutique parisina. “La costura es mi refugio”, confesaba, mientras bordaba flores en una tela gastada.

Yo… yo tenía mi mente. Y una idea.

Una noche, después de una cena especialmente silenciosa, les propuse algo descabellado. “¿Por qué no creamos algo juntos?”, pregunté. “Podríamos vender lo que hacemos. Unir nuestras manos, nuestras historias. Mostrarle al mundo que aún tenemos mucho que dar.”

Al principio se rieron. Ernesto dijo que nadie compraría “cosas de viejos”. Lucía bromeó sobre abrir una sucursal en el más allá. Pero la semilla estaba plantada. Poco a poco, la idea fue tomando forma. Usamos lo poco que teníamos: retazos de tela, madera reciclada, pinturas viejas, cuadernos olvidados.

Nació así nuestro pequeño taller. Trabajábamos por las tardes, entre risas y anécdotas. Cada uno aportaba lo suyo: Ernesto tallaba figuras, Carmen cosía cojines y bolsos, María pintaba cuadros y libretas, Lucía organizaba las cuentas y la logística. Yo me encargaba de coordinar, motivar y, sobre todo, soñar en grande.

Decidimos llamarlo “Manos Sabias”.

Parte 2: Semillas de esperanza

El nombre surgió una tarde de otoño, mientras mirábamos nuestras primeras creaciones sobre la mesa del salón común. “Manos Sabias”, dijo María, con esa voz suya que parecía un susurro y un grito a la vez. Nos miramos unos a otros y supimos que era perfecto. No éramos solo manos viejas, éramos manos llenas de historias, de aprendizajes, de cicatrices y de amor.

El primer reto fue encontrar a quién venderle nuestras cosas. La residencia no permitía visitas frecuentes, y la mayoría de nuestros familiares, si aún los teníamos, vivían lejos o simplemente no estaban interesados. Pero la nieta de Lucía, una joven inquieta y creativa llamada Sofía, nos propuso algo que ninguno de nosotros entendía muy bien: vender por internet.

Sofía vino una tarde con su portátil y nos explicó cómo funcionaba todo. Nos tomó fotos, creó una página en una red social, y subió imágenes de nuestros productos. “Hay que contar la historia”, dijo. “Eso es lo que la gente quiere escuchar.” Así que escribimos juntos un texto: “Hecho por personas que el mundo creyó olvidar… pero que aún tienen mucho que dar.”

La primera semana no pasó nada. Ni un solo mensaje, ni un “me gusta”, ni un comentario. Algunos se desanimaron, otros bromeaban con que al menos nuestras creaciones decoraban el salón. Pero Sofía insistió en que tuviéramos paciencia. “Las semillas tardan en crecer”, nos recordaba.

Una mañana, recibimos nuestro primer encargo: una señora de otra ciudad quería uno de los cojines de Carmen. No podíamos creerlo. Nos reunimos todos en torno al teléfono mientras Sofía nos leía el mensaje. Carmen lloró de emoción, y Ernesto le regaló una de sus figuras de madera como símbolo de nuestro primer éxito.

Después de ese primer pedido, las cosas empezaron a moverse. Lentamente al principio, luego con más ritmo. Los nietos de otros residentes se sumaron, ayudándonos a tomar fotos, a responder mensajes, a organizar envíos. La residencia, al ver el entusiasmo y la energía que había despertado el proyecto, nos ofreció un pequeño espacio como taller. Allí pasábamos las tardes, rodeados de telas, pinceles, madera y risas.

Cada producto llevaba una pequeña nota escrita a mano: “Gracias por confiar en nuestras manos sabias”. Pronto, la gente comenzó a escribirnos, compartiendo sus propias historias de abuelos, de padres, de seres queridos que también habían sido olvidados. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, que había una red invisible de afectos y heridas compartidas.

Un día, una periodista local se enteró de nuestro proyecto y vino a entrevistarnos. Nos tomó fotos, grabó nuestras voces, y publicó un artículo titulado: “Manos Sabias: el arte de renacer después del olvido”. Fue como abrir una compuerta. De pronto, empezaron a llegar pedidos de todo el país. Tuvimos que organizarnos mejor: Lucía creó un sistema de turnos, Ernesto enseñó a otros a tallar, Carmen empezó a dar clases de costura y María organizó talleres de pintura.

La residencia se transformó. Ya no era solo un lugar de espera, sino un espacio de creación, de vida, de esperanza. Los días pasaban rápido, llenos de proyectos y sueños. Algunos residentes que nunca habían participado en nada empezaron a acercarse, curiosos, y pronto se sumaron al taller. Descubrimos talentos ocultos: una señora que hacía poesía, un hombre que tocaba el acordeón, otro que sabía hacer jabones artesanales.

La noticia llegó a una productora de televisión, que nos invitó a participar en un programa matutino. Yo, que siempre había sido tímido frente a las cámaras, acepté hablar en nombre de todos. Recuerdo que, al terminar la entrevista, sentí una mezcla de nervios y orgullo. Habíamos logrado algo que nadie esperaba: devolverle sentido y dignidad a nuestros días.

Con el tiempo, “Manos Sabias” creció. Conseguimos apoyo de una fundación que nos donó materiales y nos ayudó a formalizarnos como asociación. Empezamos a recibir invitaciones para ferias y exposiciones. Los pedidos aumentaron tanto que tuvimos que asociarnos con otras residencias. Enseñamos a otros mayores a replicar nuestro modelo, compartiendo no solo técnicas, sino también la filosofía de no dejarse vencer por el olvido.

Dos años después de aquel domingo fatídico, teníamos una tienda propia, un taller de producción y más de ciento veinte mayores trabajando con nosotros en distintas residencias. Cada producto que salía de nuestras manos llevaba consigo una historia, un pedazo de vida, un mensaje: “Hecho por alguien que el mundo creyó olvidar, pero que aún tiene mucho para dar.”

A veces, al final de la jornada, nos sentábamos en el jardín, mirando el atardecer, y hablábamos de todo lo que habíamos vivido. Algunos lloraban, otros reían, pero todos sentíamos que habíamos recuperado algo esencial: el sentido de pertenencia, de utilidad, de amor propio.

Parte 3: Los frutos del esfuerzo

Había algo mágico en ver cómo nuestras manos, antes temblorosas por la edad o el miedo, recuperaban firmeza y propósito. Cada día llegaban nuevas ideas: jabones perfumados, cuadernos artesanales, mantas bordadas, pequeñas esculturas de madera. Algunos residentes, que al principio solo observaban desde lejos, terminaron acercándose y pidiendo participar. Nadie era rechazado; todos teníamos algo que aportar, incluso si solo era una palabra de aliento o una historia para compartir mientras trabajábamos.

Las tardes en el taller eran bulliciosas. A veces, el aire se llenaba de risas y canciones antiguas, otras veces de un silencio concentrado, interrumpido solo por el sonido de las tijeras cortando tela o el raspar de la lija sobre la madera. Habíamos creado una familia distinta, invisible para el mundo exterior pero invaluable para nosotros.

Las redes sociales se convirtieron en nuestra ventana al mundo. Los nietos y algunos voluntarios jóvenes nos ayudaban a manejar los pedidos, a contestar mensajes, a compartir fotos y videos de nuestro trabajo. Pronto, empezaron a llegar cartas y regalos de personas que nos agradecían por inspirarlos. Algunos compartían historias de sus propios abuelos, otros nos pedían consejos para empezar proyectos similares en sus comunidades. Era como si hubiéramos encendido una chispa que no dejaba de crecer.

No todo fue fácil. Hubo momentos de cansancio, de frustración, de dudas. A veces, las manos ya no respondían como antes, o la memoria nos jugaba malas pasadas. Algunos de los nuestros se fueron, llevándose consigo sus historias y su luz. Cada pérdida era sentida profundamente, pero también nos recordaba la urgencia de vivir cada día con intensidad.

Recuerdo especialmente a Ernesto, el carpintero. Un día, mientras tallaba una figura de pájaro, su salud se deterioró de repente. Pasó sus últimos días rodeado de nosotros, sonriendo, orgulloso de lo que habíamos logrado juntos. Antes de partir, me tomó de la mano y me dijo: “No dejes que esto muera. Somos más que recuerdos, somos ejemplo.” Guardé esas palabras como un tesoro.

Con el tiempo, la residencia se transformó. Ya no era vista solo como un lugar de espera, sino como un centro de creatividad y esperanza. Vinieron estudiantes a visitarnos, periodistas, incluso autoridades locales que querían saber cómo habíamos logrado cambiar la vida de tantos mayores. Yo siempre respondía lo mismo: “Nos dieron la espalda, pero aprendimos a mirar hacia adelante.”

Un día, recibimos la invitación para participar en una feria nacional de emprendimientos sociales. Fue un desafío enorme: preparar productos suficientes, organizar el transporte, elegir quiénes nos representarían. Al final, fuimos cuatro: Lucía, María, Carmen y yo. Viajamos juntos, nerviosos y emocionados, llevando con nosotros una selección de lo mejor que habíamos creado.

La feria fue un éxito rotundo. Nuestro stand se llenó de gente curiosa, algunos buscando regalos originales, otros atraídos por la historia detrás de cada objeto. Vendimos casi todo, pero lo más valioso fueron las conversaciones, los abrazos, las lágrimas compartidas con desconocidos que se reconocían en nuestro relato. Regresamos a la residencia cansados pero felices, sabiendo que habíamos dejado una huella.

Al poco tiempo, una revista nacional publicó un reportaje sobre “Manos Sabias”. La demanda se disparó. Tuvimos que contratar a otros mayores de distintas residencias, ampliar nuestro taller, profesionalizar la gestión. Algunos de los nuestros, que nunca habían manejado dinero ni llevado cuentas, aprendieron a hacerlo con orgullo. Nos convertimos en una verdadera empresa social, pero nunca perdimos el espíritu familiar que nos había unido desde el principio.

Y entonces, cuando todo parecía en calma, el pasado volvió a tocar mi puerta.

Una tarde, mientras revisaba los pedidos junto a Lucía, la directora de la residencia vino a buscarme. “Tienes visita”, me dijo, con una sonrisa enigmática. Caminé por el pasillo con el corazón acelerado, preguntándome quién podría ser. Al llegar a la sala de visitas, los vi: mis hijos.

Habían pasado casi tres años desde aquel domingo. Se veían distintos, más viejos, más cansados, sin el brillo de antes. Me abrazaron con timidez, como si no supieran por dónde empezar. Nos sentamos en silencio, hasta que mi hija rompió el hielo: “Papá, necesitamos tu ayuda.”

Me contaron su historia. Habían perdido todo: la casa, el dinero, las certezas. Las promesas fáciles se habían esfumado, y la vida les había enseñado lecciones duras. Me miraron, esperando compasión, perdón, quizás una solución mágica.

Yo los escuché con el corazón abierto, pero sin rencor. Les ofrecí lo único que podía darles: una oportunidad. “Aquí, nada se regala”, les dije. “Todo se gana con esfuerzo. Si quieren, pueden trabajar con nosotros.”

Mi hija aceptó. Se unió al taller, aprendió a coser, a organizar pedidos, a escuchar historias de quienes nunca había imaginado conocer. Mi hijo, en cambio, no soportó el peso de su propio orgullo y se fue, cabizbajo, sin despedirse.

No guardé resentimiento. Había aprendido que el dolor puede ser semilla de algo más grande. Lo que mis hijos dejaron atrás, yo lo transformé en propósito.

Hoy, no soy solo un padre, ni solo un viejo. Soy el fundador de una familia invisible, pero invaluable. Cada día, al ver las manos de mis compañeros crear, al escuchar sus risas y sus sueños, sé que no todos los que te abandonan te destruyen. A veces, simplemente te señalan el camino hacia lo que estabas destinado a construir.

Parte 4: La familia invisible

A veces, cuando me siento en el banco del jardín al atardecer, me sorprendo pensando en todo lo que hemos vivido. Los días en la residencia ya no son grises ni interminables. Cada jornada tiene un propósito, una meta, un motivo para levantarnos y sonreír.

“Manos Sabias” se ha convertido en mucho más que un taller o una marca. Es un refugio, una escuela, un hogar para quienes creían que su tiempo útil había terminado. Ahora, somos más de ciento veinte mayores trabajando, aprendiendo, enseñando y, sobre todo, acompañándonos. Cada nuevo integrante trae consigo una historia, un talento oculto, una herida por curar.

María, la pintora, organiza exposiciones dentro y fuera de la residencia. Sus cuadros, antes tristes y oscuros, ahora brillan con colores vivos y formas esperanzadoras. “Pintar con ustedes me devolvió la alegría”, me confesó una tarde, mientras colgábamos sus obras en la sala común. Muchos visitantes compran sus cuadros no solo por su belleza, sino por lo que representan: la capacidad de reinventarse, de florecer en el otoño de la vida.

Carmen, que siempre cosía en silencio, ahora dirige un pequeño equipo de costureras. Enseña a las nuevas residentes, muchas de ellas tímidas o inseguras, a perder el miedo a la aguja y al hilo. “Cada puntada es una victoria”, les dice. Y yo he visto cómo esas mujeres, algunas con las manos deformadas por la artritis, logran crear verdaderas obras de arte, llenas de detalles y cariño.

Lucía, la contadora, es el cerebro administrativo. Maneja las cuentas, organiza los pedidos, negocia con proveedores y clientes. Su nieta Sofía, que nos ayudó con las redes sociales desde el principio, ahora estudia administración y sueña con expandir el proyecto a otras ciudades. Juntas, han creado un sistema eficiente y justo, donde cada uno recibe lo que le corresponde y nadie queda fuera.

Yo me dedico a escuchar, a motivar, a recordarles a todos que somos valiosos. A veces, escribo cartas de agradecimiento a nuestros clientes, otras veces doy charlas en escuelas o universidades sobre el valor de la experiencia y la importancia de no abandonar a los mayores. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los bienes materiales, sino en los lazos que tejemos, en la huella que dejamos en los demás.

La relación con mi hija ha cambiado. Al principio, fue difícil. Había dolor, reproches no dichos, silencios incómodos. Pero el trabajo compartido nos permitió reencontrarnos, conocernos de nuevo, perdonarnos. Ahora, somos compañeros, amigos, padre e hija en igualdad de condiciones. Ella respeta mi liderazgo, yo valoro su esfuerzo y su humildad. A veces, hablamos de mi hijo, el que se fue sin mirar atrás. Ambos esperamos que algún día regrese, pero ya no con rencor, sino con los brazos abiertos.

La residencia también ha cambiado. Los trabajadores nos miran con otros ojos, los familiares de los residentes se interesan por nuestro proyecto, algunos incluso quieren colaborar. Hemos recibido premios, reconocimientos, invitaciones a congresos y ferias. Pero lo más importante es lo que sucede puertas adentro: la soledad ha dado paso a la compañía, el aburrimiento a la creatividad, el olvido a la esperanza.

He visto a muchos de mis compañeros recuperar la sonrisa, las ganas de vivir, la autoestima. Algunos, que llegaron a la residencia sin fuerzas ni ilusión, ahora lideran grupos, enseñan talleres, escriben poemas, tocan instrumentos. Hemos descubierto que la edad no es un límite, sino una oportunidad para reinventarnos, para dejar una huella en el mundo.

Un día, recibimos la visita de un grupo de jóvenes voluntarios. Vinieron a aprender de nosotros, a escuchar nuestras historias, a ayudarnos en el taller. Al principio, estaban nerviosos, inseguros, como si temieran romper algo frágil. Pero pronto se integraron, aprendieron a coser, a tallar, a pintar, a escuchar. Se sorprendieron al descubrir que teníamos mucho que enseñarles, no solo sobre oficios, sino sobre la vida, el amor, la pérdida y la resiliencia.

Ese intercambio generacional nos enriqueció a todos. Los jóvenes nos trajeron energía, ideas nuevas, ganas de cambiar el mundo. Nosotros les dimos paciencia, sabiduría, perspectiva. Juntos, organizamos talleres abiertos a la comunidad, exposiciones, ferias solidarias. “Manos Sabias” dejó de ser solo nuestro para convertirse en un proyecto colectivo, abierto, inclusivo.

A veces, pienso en mis hijos y en todo lo que sucedió. Ya no siento dolor ni rabia. Entiendo que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Yo mismo, en mi juventud, cometí errores, herí a personas sin querer. La vida es así: un aprendizaje constante, un camino lleno de caídas y levantadas.

Lo importante es no quedarse en el suelo, no dejar que el abandono te defina. Cuando mis hijos me dejaron en la residencia, creí que mi vida había terminado. Pero ahora sé que solo era el comienzo de otra etapa, quizás la más rica y significativa de todas.

Hoy, cuando alguien nuevo llega a la residencia, lo recibimos con los brazos abiertos. Le contamos nuestra historia, le mostramos el taller, lo invitamos a participar. Algunos dudan, otros se emocionan, pero todos terminan encontrando su lugar. Porque aquí, en “Manos Sabias”, nadie es invisible, nadie es inútil, nadie es olvidado.

Parte 5: Lo que permanece

Con el paso del tiempo, aprendí que la memoria es como un hilo invisible que nos une a quienes amamos, incluso cuando ya no están cerca. A veces, el dolor del abandono vuelve en las noches más silenciosas, como un eco lejano. Pero he descubierto que el amor, cuando se cultiva, crece incluso en los terrenos más áridos.

En “Manos Sabias”, cada objeto que sale de nuestras manos lleva consigo una parte de nuestra historia. He visto cómo un simple cojín bordado puede arrancar una sonrisa a un niño, cómo una figura de madera puede convertirse en el tesoro de una familia, cómo un cuadro puede llenar de color una casa triste. Esos pequeños milagros me han enseñado que el valor de la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que dejamos en los demás.

A veces, me preguntan si guardo rencor hacia mis hijos. La verdad es que no. El tiempo, la distancia y la experiencia me han enseñado a perdonar. Entiendo que sus decisiones fueron fruto de miedo, de ignorancia, de una sociedad que no sabe qué hacer con los viejos. Ellos también han sufrido, también han perdido, también han aprendido. Mi hija, trabajando a mi lado, ha encontrado un sentido nuevo a su vida. Mi hijo, aunque sigue lejos, me escribe de vez en cuando; sus cartas son breves, pero sinceras. Sé que algún día regresará, y yo estaré aquí, listo para abrazarlo.

He aprendido a valorar las pequeñas cosas: el aroma del café por la mañana, la luz del sol entrando por la ventana, la risa compartida en el taller, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ya no me preocupa el futuro ni me pesa el pasado. Vivo el presente con gratitud, con curiosidad, con la certeza de que cada día es una oportunidad para crecer, para amar, para dejar huella.

La muerte, que antes me asustaba, ahora la veo como una parte natural del viaje. He despedido a muchos amigos en la residencia, algunos de ellos pilares de “Manos Sabias”. Sus ausencias duelen, pero sus enseñanzas permanecen. Cada vez que tallo una figura de madera, pienso en Ernesto; cada vez que escribo una carta, recuerdo a Lucía; cada vez que veo un cuadro lleno de color, siento la presencia de María. Sus voces viven en nuestras manos, en nuestras obras, en nuestra memoria colectiva.

A veces, recibimos visitas de personas que nos dicen que nuestra historia les ha cambiado la vida. Algunos han reconciliado con sus padres, otros han comenzado proyectos similares en sus barrios. Saber que nuestro esfuerzo inspira a otros me llena de orgullo y humildad. Nunca imaginé que, a mi edad, podría ser ejemplo para alguien. Pero la vida siempre sorprende cuando menos lo esperas.

Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de niños a tallar madera, uno de ellos me preguntó:

—¿Por qué haces esto si ya eres viejo?

Sonreí y le respondí:

—Porque mientras mis manos puedan crear, mi corazón seguirá joven.

El niño se quedó pensativo, y luego me regaló un dibujo: era yo, rodeado de árboles y pájaros, con una sonrisa enorme. Guardé ese dibujo en mi mesita de noche. Es un recordatorio de que, a veces, lo más valioso no es lo que damos, sino lo que recibimos a cambio.

He aprendido que la verdadera familia no siempre es la de sangre. Aquí, en la residencia, he encontrado hermanos, hijos, nietos del corazón. Nos cuidamos, nos apoyamos, nos celebramos. En las noches de tormenta, nos reunimos alrededor de una taza de té y compartimos historias, canciones, silencios cómodos. Sabemos que el tiempo es corto, pero también que cada instante puede ser eterno si se vive con intensidad.

“Manos Sabias” sigue creciendo. Ahora, colaboramos con escuelas, hospitales, centros comunitarios. Organizamos campañas solidarias, recolectamos donaciones, enseñamos oficios a quienes más lo necesitan. El taller se ha convertido en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde nadie es invisible, donde cada vida cuenta.

A veces, cuando camino entre las mesas del taller y veo a mis compañeros trabajando, siento una profunda gratitud. No por lo que hemos logrado, sino por lo que hemos aprendido: que el amor puede curar cualquier herida, que la dignidad no tiene fecha de caducidad, que la vejez es solo otra forma de juventud.

Y así, mientras el sol se pone y las sombras se alargan en el jardín, me permito soñar. Sueño con un mundo donde nadie sea abandonado, donde cada vida sea celebrada hasta el último aliento, donde las manos sabias sigan tejiendo historias, construyendo puentes, sembrando esperanza.

Parte 6: El legado de las manos

El tiempo, ese viejo escultor silencioso, ha seguido su curso. He visto cómo los días se deshacen en la ventana, cómo las estaciones pintan de colores distintos el jardín de la residencia, cómo los rostros de mis compañeros se transforman con cada sonrisa, cada lágrima, cada logro.

“Manos Sabias” ya no es solo un proyecto; es un legado. Muchos de los que empezamos ya no estamos, pero otros han tomado el relevo, llenando el taller de nuevas ideas, nuevas risas, nuevas historias. Los niños que venían a aprender a tallar madera ahora son jóvenes que enseñan a otros. Algunos voluntarios se han convertido en parte de nuestra familia invisible, y la comunidad alrededor de la residencia ha crecido, abrazando nuestra causa.

He aprendido que el verdadero éxito no está en los premios ni en los reconocimientos, sino en la huella que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Cada vez que una persona mayor llega a la residencia y encuentra un propósito, cada vez que un joven aprende a escuchar y a valorar la experiencia, siento que hemos cumplido nuestro objetivo.

Mi hija sigue a mi lado. Nuestra relación, forjada en el dolor, se ha convertido en una alianza indestructible. Juntos, hemos aprendido a pedir perdón, a dar las gracias, a empezar de nuevo cada día. Mi hijo, después de mucho tiempo, finalmente regresó. Llegó una tarde, con el cabello canoso y la mirada cansada, pero con el corazón abierto. Nos abrazamos, y supe que el ciclo del abandono se había roto para siempre.

Ahora, cuando me preguntan si tengo miedo al final, sonrío. No temo a la muerte, porque sé que mi vida ha tenido sentido. Sé que mis manos, aunque cansadas, han construido algo que perdurará más allá de mi tiempo. Sé que he amado y he sido amado, que he perdonado y he sido perdonado, que he dejado una semilla de esperanza en la tierra fértil de la comunidad.

A veces, en las noches tranquilas, me gusta recorrer el taller vacío. Paso la mano por las mesas, huelo la madera, admiro los colores de los hilos y las telas. Escucho, en el silencio, las voces de quienes ya no están, y siento que me sonríen desde algún lugar. Me siento en paz.

Antes de dormir, escribo una última carta. No sé si alguien la leerá, pero la dejo sobre mi mesa, junto al dibujo del niño que me retrató feliz entre pájaros y árboles. En la carta, solo unas pocas palabras:

“Si alguna vez te sientes solo, recuerda que siempre hay unas manos sabias dispuestas a sostenerte. No temas el olvido: mientras haya amor, siempre habrá memoria.”

Y así, con el corazón sereno y una sonrisa en los labios, cierro los ojos y me dejo llevar por el sueño, sabiendo que, aunque mi tiempo en este mundo termine, el legado de nuestras manos seguirá tejiendo historias de esperanza.

News

“¡Está mintiendo sobre el bebé!”—La audaz afirmación de una niña detiene la boda de un multimillonario

Todos en el gran salón de baile de la finca Blackwell contuvieron la respiración mientras la música cambiaba a un…

Un Amor que Nace

Capítulo 1: La Esperanza Era una mañana soleada en la ciudad de Sevilla. La brisa suave acariciaba los rostros de…

Cirujano salva a un paciente crítico y confiesa: “Quienes cuidan de todos también necesitan ser cuidados”

Una Noche que Jamás Olvidará Capítulo 1: El Llamado Era una noche oscura y fría en el hospital. Las luces…

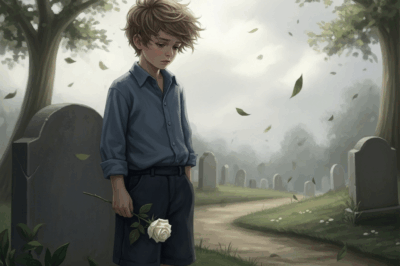

El niño gritaba en la tumba de su madre que ella estaba viva.— nadie le creía, hasta que llegó la policía

La gente empezó a notar al niño en el cementerio a principios de mayo. Tendría unos diez años, no más….

“La confesión en silencio”

Cyryl caminaba por los pasillos del hospital con el rostro cansado. No era la primera vez que iba a visitar…

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.— hasta que ella subió al escenario para dar un discurso…

End of content

No more pages to load