Me llamo Walter. Tengo sesenta y tres años y, desde hace poco más de dos, estoy jubilado. Antes era conductor de autobús, uno de esos tipos con gorra y voz ronca que saludan a todos los pasajeros aunque nadie conteste. Me gustaba el trabajo, pero los años pesan y las rodillas ya no son lo que eran, así que ahora mi rutina es otra. Pero hay algo que nunca cambié: cada mañana, haga frío o calor, llueva o salga el sol, me siento en el banco azul de la parada de la calle Elm. No porque espere el autobús —ya no tengo prisa para llegar a ninguna parte—, sino porque mis viejas piernas extrañan el ritmo de la ciudad, el susurro de los frenos, el murmullo de las voces y esa manera en que el mundo parece moverse mientras uno permanece quieto.

Al principio, cuando dejé de trabajar, no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Probé a leer en casa, a ordenar los cajones, a ver programas de televisión que no me interesaban. Pero nada me llenaba como el simple acto de sentarme en ese banco, sentir la madera bajo los muslos y observar —bueno, más bien escuchar— la vida pasar. El banco azul se convirtió en mi refugio silencioso, mi pequeño observatorio del mundo.

Recuerdo especialmente una mañana de enero, de esas en que el frío parece colarse hasta los huesos. No era nieve, sino aguanieve, esa mezcla traicionera que moja más de lo que parece. Yo llevaba mi termo de té, envuelto en una bufanda vieja que olía a alcanfor. El banco estaba tan frío y húmedo como siempre, pero allí estaba yo, como un reloj. No esperaba nada, solo la rutina, el consuelo de lo conocido.

Fue entonces cuando la vi. Una chica adolescente, de esas que parecen cargar el peso del mundo en los hombros, se dejó caer a mi lado. Estaba empapada, la sudadera pegada a la cabeza, el pelo chorreando como un grifo mal cerrado. No me miró, ni siquiera pareció notar mi presencia. Solo se abrazó las rodillas y se quedó mirando sus zapatillas, temblando tanto que el banco vibraba bajo nosotros.

No soy de hablar mucho, pero el silencio era tan denso que tuve que romperlo. Saqué el periódico del bolsillo y lo deslicé hacia ella.

—Toma —murmuré, sin mirarla—. Está seco.

Ella parpadeó, como si le hablara en otro idioma.

—¿Eh?

—El periódico —repetí—. Puedes ponerlo bajo las piernas. Así no te mojas tanto.

No lo cogió de inmediato. Me miró con los ojos vidriosos, como si temiera que le pidiera algo a cambio.

—No puedo pagártelo —susurró.

Me eché a reír, o algo parecido.

—Bah, es papel, no oro.

Finalmente, se sentó sobre el periódico. No dijo gracias ni nada parecido. Cuando llegó el autobús, se levantó deprisa y se subió sin mirar atrás. Pero al irse, dejó algo pequeño y doblado en el banco, justo a mi lado. Era un pajarito de papel, azul brillante, del mismo color que el banco.

Al día siguiente, la misma hora, la misma aguanieve. Yo, con mi termo y mi bufanda, y el banco tan frío como siempre. La chica no apareció, pero cuando el autobús se fue, allí estaba: otro pájaro de papel, esta vez rojo. Luego uno amarillo. Siempre aparecían mientras yo fingía leer. Nunca vi quién los ponía. Algunos días era solo uno, otros días tres o cuatro. Empecé a esperar esos pájaros, a buscarlos entre los pliegues del banco, como si fueran mensajes secretos.

Un martes, se me ocurrió dejar mi taza de café, la de cerámica desportillada, sobre el banco. Le pegué una nota: “Para el billete del bus”. Solo monedas, nada importante. A veces desaparecían, a veces no. Los pájaros seguían llegando, cada vez de más colores, más formas. El banco azul empezó a parecer un nido de origami.

Una mañana, después de una noche de viento, encontré la taza vacía y diez pájaros de papel alineados en el respaldo. Había una nota: “Mamá consiguió el turno de noche. Estamos bien. Gracias por el asiento”.

Se me hizo un nudo en la garganta. Un viejo tonto, llorando por unos trozos de papel.

Con el tiempo, la gente empezó a notar la taza. Linda, la conductora del autobús de la mañana, una mujer de voz alegre y sonrisa amplia, empezó a poner música suave por el altavoz cuando paraba en Elm Street. “Para la chica de los pájaros y el hombre del té”, decía, guiñándome un ojo. Otros pasajeros dejaban una naranja en la taza, o una barrita de cereales. Una enfermera jubilada empezó a llevar guantes de repuesto en su bolso, “por si acaso”. Nadie hablaba mucho del tema, simplemente lo hacían.

Pasaron los meses. El banco azul era cada vez más colorido. A veces, niños pequeños se acercaban a dejar un dibujo, una galleta envuelta en papel. Un hombre de bigote, que siempre llevaba el mono de trabajo manchado de grasa, dejó un día dos monedas y una nota: “Para quien lo necesite”.

La rutina se volvió sagrada. Yo llegaba temprano, saludaba a Linda, bebía mi té, leía el periódico y contaba los pájaros. Había días en que se acumulaban tantos que tenía que apilarlos en la taza para que no volaran con el viento. Algunas mañanas, encontraba notas: “Hoy fue un día duro. Tomé una naranja. Dejé un pájaro”. O: “Conseguí trabajo. Gracias por las monedas”.

Un día, no pude ir. Me caí en casa, una de esas caídas tontas que se vuelven graves cuando uno pasa de los sesenta. La cadera, dijeron los médicos. Hospital, rehabilitación, más hospital. Me sentí inútil, fuera de sitio. Pensaba en el banco azul, en los pájaros, en la taza vacía. Me preguntaba si alguien se habría sentado en mi lugar, si los pájaros seguían llegando.

Cuando por fin me dieron el alta, después de semanas de molestias y noches en vela, lo primero que hice fue ir a la parada de la calle Elm. Caminé despacio, apoyado en el bastón, con el corazón latiendo fuerte. Linda estaba allí, esperándome en el autobús.

—Bienvenido de vuelta, Walter —dijo, entregándome un termo nuevo—. Te guardamos el sitio.

El banco azul estaba cubierto de pájaros de papel. Cientos. Todos los colores imaginables. Pegados al cartel de la parada, metidos en la taza, adheridos a la ventana del refugio de cristal. Una mujer con un niño pequeño se acercó y señaló:

—¡Mamá hizo uno también! —gritó la niña—. ¡Para el señor amable!

Me senté despacio, con el alma encogida y el pecho lleno. Linda me saludó desde el bus con el pulgar en alto. Un hombre de uniforme dejó dos naranjas en la taza. Una chica, quizá de quince años, con mechones rosas en el pelo, puso un pájaro azul junto a mí. Me miró a los ojos, asintió una sola vez y se marchó.

Me enteré después de que se llamaba Chloe. Ahora está en la universidad, estudia trabajo social. Ella fue quien empezó con los pájaros, hace casi un año, cuando su madre perdió el empleo. “No dijiste mucho”, me confesó un día, “pero hiciste que el frío pesara menos”.

Nunca arreglé una nevera, ni colgué abrigos, ni tuve una ferretería. Solo compartí un periódico seco.

Ahora, en los días malos, cuento los pájaros. Doce hoy. Veintitrés ayer. A veces hay una nota: “Día difícil. Tomé una naranja. Dejé un pájaro”. O: “Conseguí el trabajo. Gracias por las monedas”.

El ayuntamiento pintó el banco de un azul más brillante y puso una plaquita: “Siéntate. Comparte. Canta”. (Linda tuvo la idea; lo de “canta” es por las melodías que hace sonar con el claxon del bus).

La gente suele pensar que la bondad necesita grandes gestos, discursos, campañas en internet. Pero a veces basta con un periódico húmedo en un banco, un trozo de papel doblado en forma de pájaro, un “te veo” silencioso bajo la lluvia.

No tenemos que salvar el mundo. Basta con calentar un asiento cada vez.

Y si un día ves un pájaro de papel donde te sientas, tómalo. Vuélvelo a doblar en algo nuevo. Pásalo adelante.

El banco azul sigue esperando.

Los días siguientes a mi regreso fueron extraños. La rutina, que parecía tan frágil, había sobrevivido sin mí. La gente me saludaba con una sonrisa, algunos incluso me traían el periódico del día, otros dejaban termos de té sobre el banco. Chloe venía de vez en cuando, sentándose a mi lado en silencio. A veces hablábamos, otras sólo compartíamos el espacio, mirando cómo los autobuses iban y venían, cómo la vida seguía su curso.

Un domingo por la mañana, mientras el sol asomaba tímido entre las nubes, Chloe me contó su historia. Su madre había perdido el trabajo justo después de Navidad. El dinero no alcanzaba, las discusiones en casa eran constantes. Chloe se sentía invisible, como si nadie notara su tristeza. Una tarde, al ver cómo yo le ofrecía el periódico sin pedir nada a cambio, sintió que alguien la veía, aunque fuera por un instante. Esa noche, en su habitación, dobló el primer pájaro de papel con una hoja de cuaderno azul. Al día siguiente, lo dejó en el banco, como una forma de decir “gracias” sin palabras.

—No sabía si lo encontrarías —me confesó—. Pero cuando vi que lo guardaste en el bolsillo, supe que te había llegado el mensaje.

Desde entonces, cada vez que tenía un mal día, hacía un pájaro. Cuando las cosas mejoraban, hacía dos o tres, para compartir la alegría. Pronto, otros chicos del barrio se unieron. Algunos dejaban pájaros de colores, otros escribían mensajes en las alas: “Ánimo”, “Hoy será mejor”, “No estás solo”.

El banco azul se convirtió en un símbolo. Un lugar donde la gente podía dejar sus preocupaciones, encontrar consuelo, compartir una sonrisa. Un día, una anciana se sentó a mi lado y me contó que venía cada semana desde que su esposo falleció. “Los pájaros me recuerdan que aún hay belleza en el mundo”, dijo.

A veces, la parada se llenaba de risas. Niños jugando, adolescentes compartiendo auriculares, madres con carritos de bebé. Otras veces, el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Pero siempre, siempre, había al menos un pájaro de papel.

Con el tiempo, la historia del banco azul se extendió por la ciudad. Un periodista local escribió un artículo sobre “la parada de los pájaros”. Gente de otros barrios venía a dejar sus propios pájaros, a veces acompañados de cartas o pequeños regalos: una bufanda tejida a mano, una caja de galletas, una flor fresca. El banco se llenaba de vida, de colores, de esperanza.

Una tarde, mientras el sol se ponía y las sombras alargaban la calle Elm, una mujer se acercó con su hija pequeña. La niña llevaba un pájaro amarillo, cuidadosamente doblado. Se lo entregó a Chloe, que lo colocó junto a los demás.

—¿Por qué hay tantos pájaros, mamá? —preguntó la niña.

La madre sonrió y le susurró al oído:

—Porque aquí la gente se cuida, aunque no se conozca.

Esa frase se me quedó grabada. Porque era cierta. No éramos una familia, ni siquiera amigos cercanos. Pero compartíamos algo: la certeza de que un pequeño gesto puede iluminar el día de alguien, aunque sea por un momento.

Con el paso de los meses, el banco azul se convirtió en un punto de encuentro. Algunos traían instrumentos y tocaban música. Otros leían poesía en voz alta. Linda, la conductora, organizó una colecta de abrigos para el invierno. Un grupo de estudiantes pintó un mural en la pared de la parada, lleno de pájaros de colores y mensajes de ánimo.

Yo seguía allí, cada mañana, con mi termo de té y mi periódico. A veces me sentía viejo, cansado, fuera de lugar. Pero entonces llegaba alguien, se sentaba a mi lado y dejaba un pájaro en el banco. Y todo volvía a tener sentido.

Un día, recibí una carta anónima. Decía: “Gracias por estar aquí, Walter. Hay días en que sólo tu presencia me da fuerzas para seguir”. No supe quién la escribió, pero me hizo llorar. Porque entendí que, sin proponérmelo, me había convertido en parte de algo más grande que yo.

No fue fácil aceptar que el tiempo pasa, que la vida cambia. Pero el banco azul me enseñó que siempre hay espacio para la bondad, para el consuelo, para la esperanza.

Ahora, cuando la gente me pregunta por qué sigo yendo a la parada, les respondo que es mi manera de estar presente. De recordar que, aunque el mundo sea grande y a veces frío, siempre hay un lugar donde sentarse, compartir y cantar.

Y si alguna vez pasas por la calle Elm y ves un banco azul cubierto de pájaros de papel, siéntate. Toma un pájaro, deja otro. Habla con el extraño a tu lado. Quizá descubras que no lo es tanto.

El banco azul sigue esperando. Y yo también.

FIN

News

La pequeña tienda de comestibles al borde de Willowbrook olía a madera vieja

La pequeña tienda de comestibles al borde de Willowbrook olía a madera vieja, a pan recién horneado y a un…

Incapaz de soportar el funeral de su esposa, el hombre se apresuró a marcharse temprano del cementerio…

Alex Thompson estaba junto a la tumba recién cavada de su esposa Olivia, con un paraguas negro en las manos,…

Zainab y el Mendigo

Parte 1: La Oscuridad en la Casa de la Belleza Zainab nació en una noche sin luna, cuando el viento…

Ecos del Silencio

En una noche de 1993, una noche que jamás se borrará de mi memoria, alguien dejó a un bebé sordo…

Pero ese día, ese día no quería contratos, ni lujos, ni discursos, solo anhelaba algo real, algo cálido.

Un millonario vuelve a casa sin avisar y se congela al ver lo que la criada le estaba haciendo a…

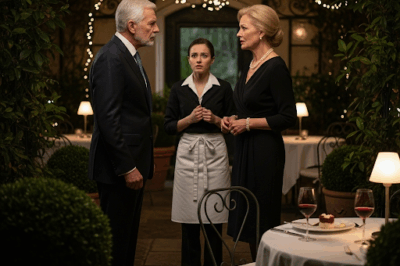

EL MULTIMILLONARIO SE QUEDÓ SIN HABLA AL DESCUBRIR QUE LA MESERA ERA SU HIJA DESAPARECIDA HACE 15 AÑOS, REVELANDO EL PLAN DE SU ESPOSA

El elegante restaurante Luna Azul Ristorante en Bonifacio Global City zumbaba suavemente con el tintinear de los cubiertos y las conversaciones discretas…

End of content

No more pages to load