Todo empezó con café y planos. Estaba poniendo un plato de pan tostado en la mesa cuando Araceli lo dijo, como si estuviera hablando del clima. El contratista viene el jueves. Por fin vamos a remodelar el piso de arriba. Me detuve. El plato temblando un poco en mis manos. Emiliano no levantó la vista de su celular.

Me quedé quieta esperando una explicación que nunca llegó. Pregunté con cuidado. El piso de arriba Araceli se giró. Todas sonrisas y seguridad. Sí, el segundo piso necesita un cambio, algo más abierto, moderno, minimalista. No dije nada, pero mis ojos debieron hacer la pregunta. Ella suspiró con un dejo de impaciencia. Tu cuarto, la oficina de Emiliano.

Estamos pensando en tirar esa pared. Tal vez poner paneles de vidrio. Miré a mi hijo. Él me echó un vistazo rápido y luego bajó la mirada. como buscando una pantalla más fácil de enfrentar. “Ese es mi cuarto”, dije tratando de mantener la voz firme. Emiliano carraspeó. No hemos decidido nada, solo estamos viendo opciones. Araceli no perdió el ritmo.

¿Podrías mudarte abajo? El sótano está sin usar unas alfombras, una lámpara. podría quedar bien acogedor. Yo había estado en ese sótano sin terminar húmedo, frío, sin importar la temporada. Lo usaba para guardar chamarras de invierno y la caja del árbol de Navidad que nadie quería tirar. Oh, continuó Araceli con un tono más ligero de lo que debería.

Si no quieres adaptarte, lo entendemos. Siempre puedes buscar otro lugar. Tú decides. E luego sonríó Cortés. Forzada. calculada y añadió, “No más no te tardes mucho. El contratista ya está agendado.” Mi mano descansó en el respaldo de una silla. Sentí la textura de la madera clavándose en mi palma, anclándome mientras el suelo de mi mundo se movía en silencio.

“Dos opciones”, murmuró Emiliano. “Como si me ofreciera un menú sótano oírme.” Me quedé ahí un momento más. Luego subí las escaleras. Cada paso más pesado que el anterior, arriba. Las paredes aún olían a mis saquitos de la banda. La cama todavía cargaba el peso de mi suéter doblado. Mi cuarto, mi nombre no estaba en la escritura, pero mi vida estaba en esas paredes.

Y ahora sabía que tenía una semana antes de que lo rediseñaran. Sin mí, la casa que dejé atrás tenía un porche que la rodeaba, dos mecedoras que crujían y un árbol de cornejo que florecía más brillante el año después de que Salvador murió. Me sentaba ahí en la luz de la tarde con los dedos alrededor de una taza despostillada, escuchando el silencio que no pedí, pero al que poco a poco me acostumbré.

Tras el funeral, Emiliano venía todos los domingos. Siempre traía café y buenas intenciones. Se sentaba a mi lado y hablaba de lo vacía que debía sentirse mi casa, de que no era seguro estar sola, de que no debería cocinar para una o recoger hojas con las rodillas adoloridas. “Quiero que estés con nosotros”, dijo un día.

Su mano sobre la mía. Tendrás tu propio espacio sin presiones, solo paz. La palabra paz cubrió mi duelo como una chamarra cálida. Vendí la casa tres semanas después. Era el hogar que Salvador y yo construimos durante 38 años. Lo firmé con mano temblorosa y una esperanza que no sabía que era ingenua.

Emiliano abrió un fondo para mí con el dinero. Dijo que generaría intereses, que no tendría que preocuparme por nada. Luego me mudé a su cuarto de visitas. Araceli lo llamó Tuala, aunque compartía pared con su armario de la bandería azul bebé y un termostato que no me dejaban tocar. Las primeras semanas fueron suaves, sopa de pollo, notitas de bienvenida, películas compartidas.

Luego la suavidad se desvaneció. Volví a despertar temprano como siempre y empecé a prepararles el desayuno. No me lo pidieron, pero se volvió esperado. Hice mandados, doble ropa. Cuidé a su perro mientras viajaban por trabajo. Empecé a preguntar si podía ayudar y un día dejaron de responder. Solo lo hacía. Una mañana miré mis manos fregando su estufa y me di cuenta de que no había usado la palabra descanso en más de un año.

Esa noche abrí mi cajón de calcetines y conté en silencio lo que me quedaba. Lo llamaban mi espacio, como si ponerle un nombre lo hacía mío. Un cuartito en una esquina con una ventana angosta y una cama individual que crujía cuando me movía. El closet apenas cabía mi chamarra de invierno. No había escritorio ni repisa, solo un buró despostillado con un cajón que se atascaba cada vez que lo abría.

Lo único que traje de la casa vieja fue una foto de Salvador y yo en nuestro triéso aniversario. Él riendo. Yo con ese vestido azul marino que siempre decía que me hacía ver como si tuviera a dónde ir. La pegué en la pared con esquinas transparentes junto al interruptor. Cada mañana despertaba antes que ellos. Preparaba café, huevos, pan tostado, los sábados hotcakes.

Empacaba el almuerzo de Araceli. Si iba retrasada, paseaba a su perro, doblaba toallas. A veces no me daba cuenta de cuánto hacía hasta que mis piernas dolían por la noche. Nadie me lo pedía, pero era más fácil que esperar sentirme bienvenida. Los sobrantes eran míos. Comía de pie en la barra después de que terminaban. Una vez Emiliano me llamó su bendición.

Araceli sonró y asintió como si fuera un alago. Luego, una noche, mientras pasaba junto a mí fregando platos, dijo con ligereza, “Nuestra huésped favorita. Huésped, 3 años. No, inquilina, no familia huésped.” Sonreí entonces, pero por dentro algo se rompió. Un chasquido suave, silencioso, como el centro frágil de una galleta demasiado cocida.

Esa noche, en mi cuarto, con los zapatos alineados como soldaditos junto a la cama, miré la foto otra vez. Extrañaba a esa mujer, la que aún tenía espacio, la que ocupaba espacio. Apagué la luz y en la oscuridad entendí lo que significaba ser invisible en tu propia vida. El sobre llegó un martes escondido entre cupones de supermercado y un volante de oferta de azulejos.

Casi lo tiro pensando que era solo otro recordatorio de que mi nombre ahora vivía en listas de correo y sistemas bancarios, pero no en esa casa. El papel adentro era delgado, de esos que se doblan fácil, de los que traen números que deberían pesar más, 238 pesos con 17 centavos. Eso era lo que quedaba en la cuenta que Emiliano prometió proteger.

La llamó un fide y comiso. Dijo que generaría intereses mensuales, que era más seguro que yo lo manejara sola. Me senté a la mesa de la cocina y leí el saldo otra vez. No cambió. Esa cuenta tenía más de 80,000 pesos cuando vendí la casa. suficiente para emergencias, para años de seguridad, para pequeños gustos como regalos de cumpleaños o unos buenos zapatos.

Ahora me alcanzaba para el mandado si lo estiraba. Cuando Emiliano llegó a casa, esperé a que Araceli saliera del cuarto. No alcéz, solo pregunté. ¿Viste el aviso del banco? Se veía cansado, como si el día le hubiera quitado todo. Sí, sobre eso tuvimos que tomar un poco de la cuenta por un tiempo.

¿Para qué dudó? El coche, el trayecto de Araceli estaba pesado y luego la plomería. El contratista se pasó del presupuesto. Pensábamos reponerlo. Pensaban, “Creí que el mercado se recuperaría más rápido.” Dijo. Dijiste que confiabas en mí. Lo hice. Todavía quería hacerlo, pero mi cuerpo se sentía vacío. Mi corazón, como un cajón abierto demasiado tiempo, tocó mi brazo.

Aquí estás segura. Eso es lo que importa. Pero no era seguridad, era posesión. Me habían quitado mi casa, mi cuarto y ahora mis ahorros. Y lo envolvieron todo en palabras tan suaves que parecían amor. Esa noche me senté junto a la ventana en la oscuridad. E intenté recordar cuando dejé de ser alguien a quien protegían y me convertí en alguien a quien usaban.

A la mañana siguiente doblé mi chal con cuidado y alcancé el cuaderno en el cajón de abajo. Empecé a hacer una lista de lo que me quedaba. Paloma llegó sin avisar con las botas todavía polvorientas del jardín comunitario, una mochila colgada de un hombro como si viniera de la escuela, aunque hacía años que no vivía aquí.

Me abrazó fuerte. Solo necesitaba verte. A siempre me decía así. Ague, no abuela, no nana. Agüe. Como algo firme y con raíces. Prepárete. Y nos sentamos en la cocina mientras la luz se colaba por las persianas. Le pregunté cómo iba a la escuela. Dijo que el proyecto de jardinería urbana estaba floreciendo, literal.

Asentí y mezclé miel en su taza, como hacía cuando era pequeña. Entonces vio el calendario en el refri donde Araceli había escrito contratista. Piso de arriba Ogler 10. ¿Qué están remodelando? Preguntó. No respondí de inmediato. Ella siguió mi mirada. Espera dijo. Tu cuarto. As enentí lentamente parpadeó. ¿Y dónde vas a dormir en el sótano? Dije, “Lo más bajo que pude.

” Su cuerpo se quedó quieto. ¿Quieren ponerte en el sótano? Su voz tenía un filo nuevo. Agüe. Ese lugar es un hielo. Hay mo ahí. Lo sé. ¿Y están haciendo esto con tu dinero? No contesté. Empujó su té. No, esto no está bien. Araceli entró justo entonces y sonrió tensa. Paloma, no sabíamos que venías. Me imaginé. Intercambiaron cortesías envueltas en hielo.

Cuando Araceli salió, Paloma se acercó más. No estás loca. No estás exagerando. Te están usando y lo veo todo. Bajé la mirada a mis manos, todavía firmes, todavía capaces, pero últimamente solo se movían para otros. No has terminado dijo suavemente. Solo estás enterrada. Sentí algo moverse profundo y silencioso, como tierra calentándose bajo la nieve antes de irse.

Me besó la mejilla y susurró, “¿Sigues importando? No lo olvides.” Cuando se fue, me quedé sola con mi té, ya frío. Miré el calendario otra vez y por primera vez en meses. No me sentí pequeña, me sentí vista. Araceli tocó suavemente a mi puerta esa mañana. su voz endulzada con un entusiasmo falso. Vamos a hacer una cena familiar el viernes. Solo nosotros tres.

Algo especial. ¿Podrías preparar ese asado que le gusta a Emiliano? Sonreí, porque era más fácil que cuestionar el tono. Claro. Pasé todo el día preparándolo. Descongelé la carne con calma. La sazoné justo como a Emiliano le gustaba. Pelé y hacé verduras de raíz. Hice un grvey fresco caldo.

Hasta horneé pastelillos de manzana, los favoritos de Araceli, aunque nunca me agradeció la última vez que los hice. Compré flores frescas con los últimos 20 pesos en mi cartera y las puse en el centro de la mesa. Entre los platos blancos y las servilletas de lino llegaron tarde. Emiliano se veía cansado, pero sonrió al ver la mesa.

Huele a mi infancia aquí”, dijo. Jalando su silla, Araceli se sentó despacio, escaneando todo con los ojos como si juzgara una vitrina. Mientras comían, la plática fue corta. Emiliano preguntó por el clima. Araceli comentó sobre un podcast. Nadie me preguntó nada. Luego empezaron las críticas.

La carne está un poco seca”, dijo Araceli masticando con cuidado. “Está bien, pero sabes, a Emiliano le gusta más jugosa. Las verduras están algo blandas”, añadió Emiliano. “Ahora la gente las hace al dente.” Asentí y seguí comiendo. Aunque mi boca estaba seca, tras el postre apenas tocado, Araceli se limpió la comisura de la boca y dijo, “Por cierto, el contratista viene el lunes.

Finalizamos el diseño esta mañana. La miré para el piso de arriba, aclaró. Vamos a convertir tu cuarto en la oficina de Emiliano. Es la única opción que tiene sentido. Emiliano evitó mis ojos. Su tenedor rascando el plato vacío. Araceli siguió. Como si recitara una lista de compras. Te ayudaremos a mover tus cosas al sótano el domingo.

Hay espacio ahí una vez que limpiemos el trastero. Sentí algo aflojarse dentro de mí. No miedo, no enojo, solo un hilo final que se rompía. Me levanté y empecé a recoger los platos en silencio mientras los enjuagaba bajo el agua tibia. El único sonido en el cuarto era el suave tintineo del porcelana contra el acero.

Emiliano me encontró en el cuarto de lavado la mañana siguiente, doblando toallas aún calientes de la secadora, cerró la puerta tras él, como si no quisiera que esta conversación resonara. quería hablar. Empezó. Manos en los bolsillos, voz baja, de todo. Seguí doblando. Suspiró mamá. Esto con paloma, con la cena. Araceli y yo solo necesitamos balance, estabilidad.

Asentí una vez neutral, vacía. Eres bienvenida a quedarte, continuó. Pero tienen que haber ajustes. Lo miré solo lo suficiente para que supiera que escuchaba. Carraspeo. Necesitamos menos interrupciones. Nada de tensiones, nada de cosas emocionales con Paloma, nada de cuestionar decisiones sobre la casa y agradeceríamos un poco más de ayuda con los queaceres, ya que estaremos cortos despacio arriba.

Puse la toalla en la canasta. Siguió. Oh. Si eso no te parece justo, lo entendemos. Siempre puedes elegir irte. Eres libre de hacerlo. Esperé. Cambió de tono como si pensara que necesitaba consuelo. Tú me diste el poder de manejar las cosas. No robé nada. Mamá, ¿firmaste lo del fondo? Lo de la casa. Pensé que estábamos construyendo algo juntos.

Lo miré a los ojos por primera vez. Tú construiste algo. Dije solo no me di cuenta de que yo era el material. No dijo nada. Terminé de doblar la última toalla, la apilé con cuidado y tomé la canasta. No quiero lastimarte, añadió mientras abría la puerta. Lo sé, dije. Por eso duele. Subí, cerré la puerta y me senté en la orilla de mi cama.

La foto de Salvador y yo aún colgaba torcida en la pared. La enderecé con un dedo. Luego abrí el cajón de abajo y saqué el sobre que había estado escondiendo por semanas. Había empacado la semana anterior por si acaso. No por rencor, ni siquiera por certeza, solo por instinto. Una preparación silenciosa que crecía en mí como un segundo latido.

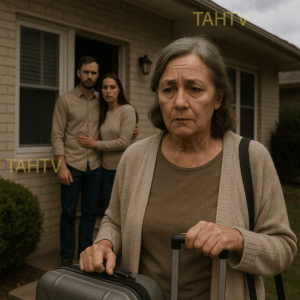

La maleta estaba detrás del buró, medio llena, con cosas que nadie notaba mis documentos. una bolsita con dinero para emergencias, unas blusas dobladas, el suéter que Paloma me regaló la Navidad pasada en el fondo envuelto en un trapo de cocina. Estaba el reloj de Salvador, ya no lo usaba, pero me gustaba saber que aún ticteaba esa tarde, mientras la casa estaba quieta y Emiliano en el trabajo, cerré la maleta, la puse en la cama y dejé una nota al lado.

Emiliano, Araceli, gracias por la oferta. Elijo la segunda opción. Estaré en contacto a través de mi abogado. Mamá, no me llevé todo. Dejé los libros que nunca tocaron, las tazas de sobra, la cobija doblada al pie de la cama, cosas que podían quedarse o tirar. Ya no me importaba. Cuando llegó la hora de la cena, esperé hasta escuchar el sonido de los cubiertos, el monólogo habitual de Araceli, los sí murmurados de Emiliano.

Entonces levanté el asa de mi maleta, caminé por el pasillo y bajé las escaleras. La madera crujió bajo mis pies. Ese sonido de siempre que antes me pedía caminar más suave. Ahora sonaba como una declaración. Al pasar por el comedor, Araceli levantó la vista primero. Amalia, ¿qué haces? Me detuve en la puerta. Irme.

Emiliano se puso de pie, su silla raspando hacia atrás. Hablas en serio. Hace en ti. No tienes a dónde ir, dijo Araceli. Sin emoción. La miré calma y completa. Eso crees tú. Abrí la puerta principal. El aire fresco se coló al pasillo, rozando mis mejillas como una bienvenida. Y entonces salí, nadie me siguió, nadie me detuvo, solo yo, mi maleta y el primer paso silencioso de una nueva vida.

Pasaron 5co días, cinco días de silencio, de despertar con el canto de los pájaros en lugar de pasos. 5 días doblando mi propia ropa, regando un jardín prestado, sentándome en el porche de Rosario sin esperar instrucciones. No revisé mucho mi celular y cuando lo hice solo fue para sonreír con los mensajes de paloma.

La mañana del sexto día. Llegó la llamada. Reconocí el número. Casi lo dejé sonar, pero contesté, “Mamá.” La voz de Emiliano se quebró como si la línea se partiera. ¿Dónde estás? Estoy bien, dije. Simple. Yo hizo una pausa. La casa es un desastre. Chester no ha salido a pasear en dos días. Aracelí no cocina y la ropa. Todo está atrasado.

Escuché el pánico bajo sus palabras. No tristeza, no arrepentimiento, solo incomodidad. No esperábamos que simplemente te fueras. Me dijiste que eligiera. No pensé que te irías así. No pensé que me tratarías como inquilina. Dije, se quedó callado un buen rato. Puedes regresar solo hasta que resolvamos esto. Cerré los ojos.

Yo también te necesitaba, Emiliano. Necesitaba amabilidad. Necesitaba que alguien me mirara a los ojos y viera más que lo que hago por ellos. Estaba tratando de mantener el balance, dijo Devil. Lo sé. respondí. Y lo mantuviste. Solo olvidaste que yo era parte de él. Escuché a Araceli de fondo preguntando quién estaba al teléfono. Debo irme, dije.

Espera, no estoy enojada, dije suavemente. Pero terminé. Les deseo lo mejor. Colgué antes de que respondiera. Luego guardé el celular en mi bolsillo y volví al jardín donde Paloma esperaba. Con guantes puestos, manos en la tierra. El invernadero olía a menta y tierra húmeda. Ahora pasaba mis mañanas ahí con las manos en el suelo, las rodillas acolchadas, las mangas remangadas.

Nadie decía mi nombre, nadie corregía cómo cortaba zanahorias o doblaba toallas, solo plantas, sol y mujeres que sonreían con esa suavidad que no pide nada a cambio. Rosario me dio un pedacito de terreno. Planté tomates primero, luego se empasuchil. Salvador siempre decía que ahuyentaban las plagas. Le creía. Todavía le creo.

Paloma venía cada domingo. Traía sobres de semillas y cuentos. Se sentaba a mi lado en una caja volteada mientras podaba al Bahaca y preguntaba qué necesitaba en lugar de asumir. Una tarde, el Centro de Mujeres local me pidió hablar. Solo una charla corta para el grupo de mayores.

Me paré frente a ellas unas 20 mujeres, todas con historias guardadas en las líneas de sus rostros y dije, “No me fui por amargura. Me fui porque recordé quién era antes de regalarlo todo.” Asintieron. Algunas lloraron. Después una me abrazó y susurró. dijiste lo que yo he tenido miedo de decir esa noche.

Regué el invernadero en silencio, cada gota atrapando la luz que se desvanecía. Luego me senté al borde de mi jardín, botas llenas de lodo, corazón firme y susurré al aire, “Ya no soy de ellos y esta vez nadie intentó corregirme.

News

El esclavo que fue víctima de los deseos más perversos de su amo

En la primavera de 1832, el aire del condado de Fairfax, Virginia, olía a flores de cornejo. Era un mundo…

La esclava más hermosa fue obligada a tener 12 hijos de su amo — la historia que se quiso borrar

Dicen que la belleza puede ser una bendición o una maldición y para Celia fue un arma que nunca eligió…

La esclava dio a luz en medio del camino de tierra; pero quienquiera que detuviera el carruaje aquel día cambió…

Bajo el calor implacable de Ouro Preto, en un serpenteante camino de tierra, una joven esclava de 19 años llamada…

Le dio agua a una mujer apache gigante — Al día siguiente, 300 guerreros rodearon su rancho.

Cuando Gastón ofreció agua a una mujer apache moribunda, no imaginó que desataría una tormenta. Al amanecer, 300 guerreros rodearon…

“Tienes leche y mi hijo está llorando “suplicó el príncipe viudo… Pero la esclava cambia su vida.

El año era 1854, en el corazón del Brasil imperial. El sol implacable de Río de Janeiro castigaba la vasta…

El HIJO del MILLONARIO reprobaba siempre… hasta que la EMPLEADA reveló un TALENTO INCREÍBLE

El HIJO del MILLONARIO reprobaba siempre… hasta que la EMPLEADA reveló un TALENTO INCREÍBLE… Desde fuera, la mansión de los…

End of content

No more pages to load