Capítulo 1: El cuaderno azul

Siempre que firmo un documento, que leo un contrato, que me paro frente a una audiencia para dar una charla, me acuerdo de mi papá.

No porque me haya enseñado a leer, a escribir o a hablar en público. No. Mi papá no sabía leer. Nunca aprendió a escribir su nombre, pero escribió su amor en cada parte de mi historia.

De niño, yo no lo sabía. Para mí, mi papá era un hombre fuerte, de manos grandes y ásperas, que siempre parecía saberlo todo. Si el grifo goteaba, él lo arreglaba. Si la bicicleta se pinchaba, él encontraba la fuga y la parchaba en un santiamén. Si mi madre se sentía triste, él le preparaba café y le contaba algún chiste sencillo, de esos que solo hacen reír a los que se quieren mucho.

Pero había algo que yo no entendía, un pequeño misterio que solo muchos años después logré descifrar: cada vez que le pedía ayuda con la tarea de la escuela, mi papá me decía:

—Espérame tantito, hijo… ahorita vengo.

Se levantaba de la mesa, salía del cuarto y se iba a la casa del vecino, don Ernesto. Tardaba varios minutos. Yo, impaciente, a veces me asomaba a la ventana y lo veía hablando en voz baja, con el cuaderno azul en la mano. Luego regresaba con la respuesta.

Me explicaba los problemas de matemáticas, me ayudaba a escribir las palabras difíciles, me señalaba los errores en mi ortografía como si él hubiera hecho la tarea mil veces.

Nunca lo dijo. Nunca se quejó. Nunca usó su ignorancia como excusa.

Capítulo 2: El pueblo

Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y la vida gira en torno a la plaza, la iglesia y el mercado. Nuestra casa era humilde, de adobe y techo de lámina. Tenía un patio lleno de gallinas y un árbol de mango que, en verano, daba sombra y dulzura a nuestras tardes.

Mi papá se llamaba Julián. Era campesino, como casi todos los hombres de la región. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su machete, llenaba una botella con agua y salía al campo. Yo lo veía alejarse por el sendero de tierra, su silueta recortada contra el sol naciente.

Mi madre, Teresa, se quedaba en casa, cuidando de mis hermanas y de mí.

En la escuela, yo era un niño curioso, inquieto, con ganas de aprenderlo todo. Me gustaba leer, escribir, resolver acertijos. Pero a veces, los problemas de matemáticas o las preguntas de ciencias me parecían imposibles. Entonces, buscaba a mi papá.

—¿Me ayudas con la tarea?

—Claro, hijo. Espérame tantito… ahorita vengo.

Capítulo 3: Los secretos de papá

Durante mucho tiempo, pensé que mi papá era un genio. ¿Cómo podía saberlo todo, si nunca lo veía leer un libro? ¿Por qué siempre salía del cuarto antes de ayudarme?

Un día, la curiosidad pudo más que el respeto. Lo seguí en silencio. Lo vi cruzar la calle, tocar la puerta de don Ernesto y entregarle mi cuaderno azul. Don Ernesto era un hombre mayor, jubilado, que había sido maestro en la ciudad.

Vi cómo mi papá escuchaba atento, asentía, y luego regresaba a casa con la respuesta.

Esa noche, cuando me explicó la tarea, le pregunté:

—Papá, ¿cómo aprendiste tanto?

Me miró, sonrió y me revolvió el cabello.

—La vida enseña, hijo. Y cuando uno quiere ayudar, siempre encuentra la manera.

No entendí entonces la profundidad de sus palabras. No supe, hasta muchos años después, que mi papá nunca había ido a la escuela. Que aprendió a sumar y restar contando semillas de maíz, que reconocía las letras pero no podía leer un periódico, que firmaba con una cruz y se avergonzaba de ello.

Capítulo 4: El valor del ejemplo

Ahora, con el paso del tiempo, entiendo que mi papá me enseñó mucho más que matemáticas o gramática. Me enseñó el valor del esfuerzo, la humildad de pedir ayuda, la dignidad de no rendirse ante las dificultades.

Nunca lo vi enojado por no saber leer. Nunca lo escuché quejarse de su suerte. Trabajaba duro, llegaba a casa cansado, pero siempre tenía tiempo para mí, para mis hermanas, para mi madre.

Recuerdo una noche en que le pregunté por qué no iba a la escuela de adultos, como algunos vecinos.

—Ya estoy viejo para eso, hijo. Pero tú sí puedes. Aprovecha, estudia. Yo quiero que tú llegues lejos.

Y esas palabras se me quedaron grabadas. Fueron mi motor durante toda la vida.

Capítulo 5: El día de la feria

Una vez al año, en el pueblo se celebraba la feria. Venían juegos mecánicos, puestos de comida, vendedores de globos y músicos ambulantes. Era el acontecimiento más esperado por todos los niños.

Ese año, yo tenía diez años. Había ahorrado monedas durante meses para comprarme una pistola de agua y un algodón de azúcar. Mi papá me llevó de la mano, orgulloso, saludando a todos los conocidos.

En un puesto de tiro al blanco, el dueño pidió que escribiera mi nombre en una lista para participar. Yo lo hice sin problema, pero mi papá se quedó atrás, mirando el suelo.

—¿No quieres jugar, papá?

—No, hijo. Mejor te veo desde aquí.

No entendí su tristeza hasta que, años después, supe que no podía escribir su nombre. Pero ese día, me animó, me aplaudió, me abrazó cuando gané un premio. Su alegría era sincera, aunque su corazón guardaba una herida silenciosa.

Capítulo 6: La lección de los domingos

Los domingos, después de misa, mi papá me llevaba al campo. Me enseñaba a sembrar, a distinguir las huellas de los animales, a respetar la naturaleza.

—La tierra es como un libro, hijo. Hay que saber leerla.

Me mostraba cómo las nubes anunciaban lluvia, cómo el canto de los pájaros revelaba la hora, cómo el color de las hojas hablaba del cambio de estación.

Yo lo escuchaba fascinado. Entendí que hay muchos tipos de sabiduría, y que no todas se aprenden en la escuela.

Capítulo 7: Las noches de tarea

Cada noche, después de cenar, sacaba mis cuadernos y le pedía ayuda. Él repetía su ritual:

—Espérame tantito, hijo… ahorita vengo.

A veces, tardaba más de lo habitual. Yo me impacientaba, pero nunca me atrevía a reclamarle. Cuando volvía, me explicaba la tarea con una paciencia infinita.

Nunca sospeché que, en realidad, había ido a casa del vecino a aprender lo que luego me enseñaba.

Hoy, cuando lo recuerdo, me doy cuenta de la grandeza de su gesto. No quería que yo supiera de su ignorancia. No quería que me sintiera menos, ni que me avergonzara de él.

Capítulo 8: El día que descubrí la verdad

Tenía quince años cuando, por casualidad, escuché una conversación entre mi madre y don Ernesto.

—Julián es un hombre bueno —decía don Ernesto—. Hace años que viene cada noche a pedirme ayuda para poder explicarle la tarea a su hijo.

—Le da vergüenza no saber leer —respondió mi madre—. Pero hace todo por sus hijos.

Sentí una punzada en el pecho. Me dolió haber sido tan ciego, tan ingenuo. Esa noche, miré a mi papá con otros ojos. Vi sus manos callosas, su rostro cansado, su mirada humilde.

Quise abrazarlo y decirle que lo admiraba, pero no me atreví. Solo le di las gracias por ayudarme, como cada noche.

Capítulo 9: La adolescencia y los sueños

La adolescencia llegó con sus dudas y rebeldías. Empecé a soñar con la ciudad, con la universidad, con un futuro diferente al de mis padres.

A veces, sentía vergüenza de mi origen humilde. Mis compañeros de escuela hablaban de viajes, de libros, de cosas que yo solo conocía de oídas.

Pero cada vez que dudaba, pensaba en mi papá. En su esfuerzo silencioso, en su amor incondicional. Eso me daba fuerzas para seguir adelante.

Él nunca me presionó, nunca me exigió notas perfectas. Solo me pedía que diera lo mejor de mí, que no desperdiciara las oportunidades que él no tuvo.

Capítulo 10: La despedida

El día que me fui a la ciudad a estudiar, mi papá me acompañó a la terminal de autobuses. Llevaba una bolsa con comida, una camisa planchada y un sobre con algunos billetes.

—No es mucho, hijo. Pero es lo que pude juntar.

Me abrazó fuerte, como si quisiera retenerme para siempre.

—Estoy orgulloso de ti. Nunca lo olvides.

En sus ojos vi el amor más grande del mundo. Prometí no defraudarlo.

Capítulo 11: La ciudad

La ciudad era un mundo nuevo. Ruidosa, inmensa, llena de oportunidades y peligros.

Al principio, me sentí solo, perdido. Pero recordé las palabras de mi papá, su ejemplo de lucha. Estudié, trabajé, me esforcé por salir adelante.

Cada vez que tenía un problema, pensaba: “¿Qué haría papá?”

La respuesta siempre era la misma: buscar ayuda, no rendirse, seguir adelante.

Capítulo 12: El primer logro

Años después, me gradué de la universidad. Invité a mis padres a la ceremonia. Mi papá llegó vestido con su mejor camisa, los zapatos lustrados, el rostro iluminado de orgullo.

Cuando me entregaron el diploma, busqué su mirada entre la multitud. Lo vi aplaudiendo, con lágrimas en los ojos.

Después, en casa, le mostré el título. Él lo sostuvo entre sus manos, acariciando las letras que no podía leer.

—Esto es tuyo también, papá —le dije.

Él sonrió, y en ese gesto entendí que todo su esfuerzo había valido la pena.

Capítulo 13: El trabajo y la vida adulta

Conseguí un buen trabajo, firmé mi primer contrato, alquilé un departamento. Cada vez que firmaba un documento, me acordaba de mi papá.

Pensaba en las veces que tuvo que estampar una cruz en vez de su nombre. En la vergüenza que sentía, en el orgullo que ocultaba.

Me juré a mí mismo nunca olvidar de dónde venía, nunca avergonzarme de mi historia.

Capítulo 14: El reencuentro

Volvía al pueblo cada vez que podía. Mi papá seguía trabajando el campo, aunque los años pesaban en su espalda.

Una tarde, nos sentamos bajo el árbol de mango. Le conté de mi trabajo, de mis logros, de mis sueños.

Él me escuchó atento, sonriendo.

—Eres un buen hijo —me dijo—. Eso es lo único que importa.

Capítulo 15: El legado

Hoy, cada vez que leo un libro, que firmo un contrato, que doy una charla frente a decenas de personas, me acuerdo de mi papá.

No supo escribir su nombre, pero escribió su amor en cada parte de mi historia.

Me enseñó que no todos los padres educan con palabras. Algunos lo hacen con el ejemplo, y ese aprendizaje es el que más dura.

Llevo su lección siempre en el corazón. La requiero muchas veces en el camino.

Capítulo 16: El regreso a casa

El trabajo en la ciudad me absorbía. Las semanas se volvían meses y, a veces, los meses años. Sin embargo, nunca dejé de volver al pueblo, aunque fuera solo un fin de semana.

Cada regreso era un reencuentro con mis raíces: el olor a tierra mojada, el canto de los gallos al amanecer, la risa de los niños en la plaza.

Mi madre me recibía con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. Mi papá, con una sonrisa tímida y un apretón de manos que decía más que mil palabras.

Una tarde de diciembre, al llegar sin avisar, encontré a mi papá sentado en el patio, mirando el horizonte. Su cabello era completamente canoso y en su rostro se dibujaban surcos profundos, marcas del sol y de los años.

—Hijo, llegaste justo a tiempo para la cosecha —me dijo—. Este año el maíz salió bueno.

Me senté a su lado y, en silencio, compartimos la tarde. No hacían falta palabras. El simple hecho de estar juntos era suficiente.

Capítulo 17: Los nietos

Con el tiempo, formé mi propia familia. Me casé con Lucía, una mujer paciente y generosa, y juntos tuvimos dos hijos: Mateo y Camila.

La primera vez que llevé a mis hijos al pueblo, mi papá los miró con una mezcla de asombro y ternura. Los cargó en brazos, les mostró el gallinero, les enseñó a atrapar luciérnagas por la noche.

Recuerdo a Mateo, de cinco años, preguntándole:

—Abuelo, ¿me lees un cuento?

Vi la sombra de duda en los ojos de mi papá. Pero, como siempre, encontró la manera.

—Ven, te cuento una historia —dijo, y comenzó a narrar leyendas del pueblo, cuentos de animales y aventuras en el campo.

Mis hijos escuchaban fascinados. Entendí entonces que, aunque no supiera leer libros, mi papá era un contador de historias nato. Y sus relatos quedaban grabados en la memoria de sus nietos, como antes quedaron en la mía.

Capítulo 18: El orgullo de Julián

Un día, mientras caminábamos por el pueblo, un vecino se nos acercó.

—Julián, su hijo salió en el periódico. ¡Mire, aquí está!

El hombre le mostró el recorte, donde se anunciaba una conferencia que yo daría en la universidad. Mi papá lo sostuvo con cuidado, como si temiera romperlo.

—¿Qué dice aquí, hijo?

Le leí la noticia en voz alta. Él sonrió con orgullo, mirando a su alrededor como si quisiera que todos supieran que ese era su hijo.

—Nunca imaginé que llegarías tan lejos, muchacho —me dijo esa noche, junto al fuego—. Yo no sé leer, pero tú sabes leer el mundo. Eso me basta.

Sentí un nudo en la garganta. Abracé a mi papá y le prometí que siempre lo haría sentir orgulloso.

Capítulo 19: El paso del tiempo

Los años siguieron su curso. Mi papá envejecía, pero su espíritu seguía intacto. Cada vez que podía, volvía al pueblo para estar con él, para escuchar sus historias, para aprender de su sabiduría sencilla.

Una tarde, mientras arreglábamos la cerca del corral, me dijo:

—¿Sabes, hijo? A veces me hubiera gustado aprender a leer. Pero si hubiera ido a la escuela, quizás no habría tenido tiempo para trabajar en el campo, ni para ayudar a mi familia. Así es la vida, uno elige y renuncia.

—Nunca renunciaste a enseñarnos lo importante, papá —le respondí—. Eso vale más que cualquier libro.

Él sonrió y, por un momento, vi en sus ojos la satisfacción de quien sabe que ha hecho lo correcto.

Capítulo 20: La enfermedad

El invierno llegó con su frío y sus lluvias. Mi papá empezó a enfermarse con frecuencia. Al principio, lo atribuyó a la edad, pero pronto supimos que era algo más serio.

Los médicos en la ciudad confirmaron lo que temíamos: su corazón estaba débil, y los años de trabajo duro habían pasado factura.

Durante semanas, mi madre y yo nos turnamos para cuidarlo. Mis hijos le dibujaban cartas y le grababan mensajes de voz. Yo le leía en voz alta los periódicos, las cartas de los vecinos, los cuentos que alguna vez él me contó.

A veces, en las noches, me tomaba de la mano y me decía:

—No te preocupes, hijo. Ya viví lo suficiente. Lo único que quiero es que sigas adelante, que no olvides de dónde vienes.

Capítulo 21: La última lección

Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, mi papá me llamó a su lado.

—Hay algo que quiero que recuerdes siempre —me dijo, con voz débil—. El saber es importante, pero más importante es el corazón. No dejes que el orgullo te aleje de la gente. Ayuda siempre que puedas. Y nunca te avergüences de tu historia.

Lloré en silencio, apretando su mano. Sabía que esas serían sus últimas palabras de consejo.

Esa madrugada, mi papá partió en paz, rodeado de su familia.

Capítulo 22: El legado de Julián

El día del entierro, el pueblo entero acudió a despedirlo. Vecinos, amigos, familiares. Todos tenían una historia que contar sobre Julián: cómo ayudó a reparar una cerca, cómo compartió su cosecha en tiempos difíciles, cómo siempre tenía una palabra amable para quien lo necesitara.

Durante la ceremonia, me pidieron que dijera unas palabras. Me temblaba la voz, pero hablé desde el corazón.

—Mi papá no sabía leer, pero me enseñó todo lo que importa. Me enseñó a ser honesto, a trabajar duro, a ayudar a los demás. Me enseñó que el amor se demuestra con hechos, no solo con palabras.

Al terminar, miré al cielo y sentí que, de alguna manera, él me escuchaba.

Capítulo 23: Volver a empezar

La vida siguió, como siempre lo hace. Volví a la ciudad, a mi trabajo, a mi familia. Pero cada vez que enfrentaba una dificultad, pensaba en mi papá.

Cuando Mateo y Camila tenían problemas en la escuela, yo los ayudaba con la tarea. A veces, no sabía la respuesta y, entonces, recordaba el ejemplo de mi padre: buscaba ayuda, investigaba, aprendía junto a ellos.

Les contaba historias de su abuelo, de cómo, sin saber leer, supo enseñar lo más importante.

Capítulo 24: Cartas al cielo

Años después de su partida, aún siento su presencia. En los momentos importantes —cuando firmo un contrato, cuando doy una charla, cuando tomo una decisión difícil—, cierro los ojos y le hablo en silencio.

Le doy gracias por su ejemplo, por su amor, por su sacrificio.

A veces, escribo cartas que nunca envío, donde le cuento mis logros, mis miedos, mis alegrías. Sé que, de alguna manera, él las recibe.

Capítulo 25: El círculo se cierra

Un día, Mateo llegó a casa con una pregunta difícil de matemáticas. Se sentó a mi lado, con el mismo gesto que yo tenía de niño.

—Papá, ¿me ayudas con la tarea?

Sentí un escalofrío. Miré el cuaderno, dudé un momento, pero luego sonreí.

—Espérame tantito, hijo… ahorita vengo.

Fui por el libro, busqué la respuesta, aprendí junto a él. Cuando regresé, le expliqué con paciencia, recordando cada noche en que mi papá hizo lo mismo por mí.

En ese momento, entendí que el aprendizaje más duradero no está en los libros, sino en el ejemplo.

Epílogo: El aprendizaje que más dura

Hoy, cada vez que leo, que escribo, que enseño a mis hijos, llevo a mi papá en el corazón.

No todos los padres te enseñan con palabras. Algunos te enseñan con el ejemplo… y ese es el aprendizaje que más dura.

Lo llevo siempre conmigo. Lo requiero muchas veces en el camino. Y sé que, mientras viva, el amor de mi papá seguirá escribiendo mi historia.

News

“¡Está mintiendo sobre el bebé!”—La audaz afirmación de una niña detiene la boda de un multimillonario

Todos en el gran salón de baile de la finca Blackwell contuvieron la respiración mientras la música cambiaba a un…

Un Amor que Nace

Capítulo 1: La Esperanza Era una mañana soleada en la ciudad de Sevilla. La brisa suave acariciaba los rostros de…

Cirujano salva a un paciente crítico y confiesa: “Quienes cuidan de todos también necesitan ser cuidados”

Una Noche que Jamás Olvidará Capítulo 1: El Llamado Era una noche oscura y fría en el hospital. Las luces…

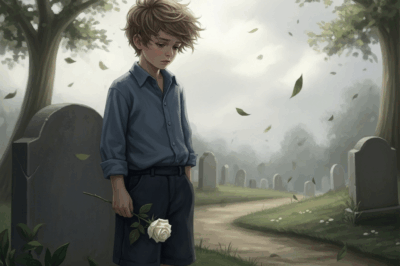

El niño gritaba en la tumba de su madre que ella estaba viva.— nadie le creía, hasta que llegó la policía

La gente empezó a notar al niño en el cementerio a principios de mayo. Tendría unos diez años, no más….

“La confesión en silencio”

Cyryl caminaba por los pasillos del hospital con el rostro cansado. No era la primera vez que iba a visitar…

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.

Los padrinos ricos se burlaban de la madre del novio.— hasta que ella subió al escenario para dar un discurso…

End of content

No more pages to load