Título: La Silla Vacía

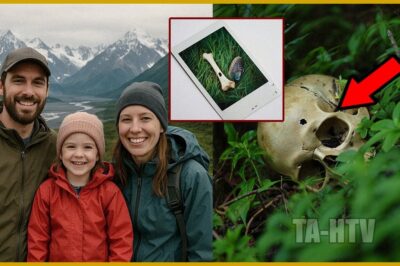

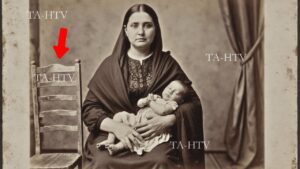

¿Alguna vez te has detenido a pensar qué harías si la persona que más amas te promete volver y nunca regresa? En 1914, en la ciudad de León, una joven madre entró sola a un estudio fotográfico con su bebé en brazos. Lo que parecía un retrato familiar se convirtió en una imagen inquietante, porque a su lado había una silla vacía que contaba más de lo que las palabras podían decir. Décadas después, una carta encontrada en un archivo parroquial revelaría un secreto que cambiaría todo lo que se creía sobre aquel abandono. Hoy te voy a contar esta historia completa.

Antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a traer más historias como esta que revelan secretos escondidos en fotografías del pasado. María Luisa Gómez abraza a su bebé por última vez antes de entrar al estudio fotográfico, sabiendo que en 30 minutos tendría que tomar la decisión más dolorosa de su vida. Sus lágrimas caen sobre el rebozo negro mientras mira la silla vacía donde Rafael debería estar sentado.

Esta fotografía fue encontrada en 1987 en el archivo parroquial de San José de León, junto con una carta que cambiaría para siempre lo que pensábamos sobre las madres abandonadas de la Revolución Mexicana. Pero miren bien esa silla vacía al lado de María Luisa. Hay algo en esa ausencia que nos cuenta una historia mucho más profunda de lo que imaginábamos. Registros municipales de León confirman que en 1914 más del 40% de las mujeres jóvenes criaban solas a sus hijos. Pero María Luisa no era una más de esas estadísticas. Era una mujer de 22 años que guardaba un secreto tan terrible que prefería que la llamaran abandonada antes que revelar la verdad sobre Rafael Cárdenas.

Porque ven, Rafael no había desaparecido, simplemente no había muerto en las minas de Chihuahua, como los vecinos susurraban. La realidad era mucho peor y María Luisa lo sabía desde hacía tres meses. Una realidad tan devastadora que decidió cargar sola con ese peso hasta su último aliento. El estudio fotográfico de don Aurelio Mendoza era el único en todo León que aceptaba retratar a mujeres solas. Testimonios recopilados por la Universidad de Zacatecas revelan que la mayoría de los fotógrafos se negaba a hacer retratos incompletos, considerándolos de mala suerte para el negocio.

Pero María Luisa no había venido aquí por desesperación. Había venido porque sabía algo que nadie más sabía, algo que había descubierto leyendo una carta que llegó desde Chihuahua tres días antes. Una carta que no era de Rafael, sino sobre Rafael. Una carta que le reveló que su prometido no solo estaba vivo, sino que… pero para entender por qué María Luisa aprieta a la pequeña Josefina contra su pecho con esa mezcla de orgullo y dolor infinito, tenemos que regresar seis meses atrás. Al día en que Rafael le prometió que regresaría antes de que naciera su hija, con suficiente dinero para casarse por la iglesia y comprar una casa con techo de teja.

Era marzo de 1914. La revolución había convertido a Zacatecas en un campo de batalla y los hombres jóvenes tenían tres opciones: unirse a los revolucionarios, huir al norte o morir esperando que la violencia pasara de largo. Rafael Cárdenas, trabajador de 25 años, hijo de campesinos, eligió la segunda opción porque María Luisa estaba embarazada. “Te prometo por la Virgen de Guadalupe que estaré de vuelta antes de que nazca nuestro hijo”, le había dicho mientras tocaba suavemente su vientre abultado. “Voy a trabajar en las minas de plata de Chihuahua solo seis meses. Con lo que gane podremos empezar nuestra vida juntos como Dios manda.”

Documentos ferroviarios de la época confirman que miles de mexicanos viajaban diariamente hacia el norte, huyendo de la violencia revolucionaria. La mayoría compraba boletos de ida, confiando en que el regreso sería más fácil una vez que tuvieran dinero en los bolsillos. Muy pocos calculaban que esa decisión los separaría para siempre de sus familias. María Luisa había creído en esa promesa con la fe ciega de una mujer enamorada. Pero ahora, sosteniendo a Josefina de cuatro meses en sus brazos, mirando esa silla vacía que el fotógrafo había colocado por si el esposo llegara de improviso, sabía que Rafael Cárdenas nunca más pisaría León, Guanajuato. No porque hubiera muerto, no porque lo hubieran reclutado a la fuerza, sino porque había tomado la decisión más cobarde que un hombre puede tomar.

Y María Luisa tenía en su poder la prueba irrefutable de esa traición, una prueba que la estaba matando por dentro, pero que también le había dado la fuerza sobrehumana para estar aquí en este estudio reclamando su lugar en la historia, porque había entendido algo que cambiaría todo. Si Rafael había decidido borrarlas de su vida, ella se aseguraría de que Josefina nunca fuera borrada de la suya.

Seis meses antes de esa fotografía, León era una ciudad donde las madres escondían a sus hijos cada vez que escuchaban cascos de caballos aproximarse. Cartas familiares preservadas por descendientes revelan que las familias enterraban sus pertenencias de valor y enviaban a los jóvenes al norte, esperando que la tormenta revolucionaria pasara rápidamente. María Luisa Gómez vivía entonces en una pequeña casa de adobe con su madre, Esperanza, quien había enviudado tres años antes cuando los villistas tomaron Zacatecas. Era una casa donde el silencio había aprendido a gritar, donde cada ruido nocturno podía significar soldados hambrientos buscando provisiones o mujeres.

El día que Rafael tocó su puerta por primera vez, María Luisa estaba cociendo rebozos para las señoras del centro de León. Sus manos, que ya entonces mostraban las marcas de trabajar desde los 14 años, creaban bordados tan delicados que las familias acomodadas peleaban por encargarle vestidos para sus hijas. “Señorita Gómez”, había dicho Rafael quitándose el sombrero con nerviosismo. “Mi madre me dijo que usted podría coserme una camisa nueva para buscar trabajo en el norte.”

Registros del censo de 1914 muestran que Rafael Cárdenas trabajaba eventualmente en el rancho de don Patricio Herrera, pero los salarios irregulares lo obligaban a buscar oportunidades más estables. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento es que esa camisa blanca que María Luisa le cosió con tanto esmero se convertiría en la mortaja de su felicidad. Porque Rafael llegó a buscarla con ojos brillantes y promesas en los labios, pero se marchó llevándose algo más que una prenda nueva. Se llevó el corazón de una mujer que creía en los juramentos susurrados bajo las estrellas.

Las visitas de Rafael se volvieron rutinarias. Llegaba cada martes después del trabajo. Se sentaba en el pequeño patio mientras María Luisa cosía y le contaba historias sobre los caballos del rancho, sobre los planes que tenía para el futuro, sobre la casa que quería construir cuando las cosas se calmaran. Entrevistas realizadas en los años 60 con mujeres sobrevivientes de esa época revelan que los noviazgos durante la revolución tenían una intensidad desesperada. Los jóvenes se comprometían rápidamente, temiendo que la guerra los separara para siempre. El tiempo era un lujo que nadie podía permitirse.

Fue en una de esas tardes de julio, mientras María Luisa remendaba los pantalones rasgados de Rafael, que él le confesó sus planes de migrar temporalmente al norte. “Es solo por seis meses, María Luisa. He sabido de trabajadores que regresan con suficiente dinero para comprar tierras. Imagínate nuestra propia casa, nuestros propios animales, lejos de esta guerra que no se acaba nunca.” La noticia del embarazo llegó una semana antes de la partida de Rafael. María Luisa se dio cuenta cuando no pudo retener el desayuno tres mañanas seguidas, cuando el olor del café le provocaba náuseas, cuando sus senos comenzaron a doler de una manera desconocida.

Doña Carmen, la partera del pueblo, lo confirmó con una sonrisa. “Vas a ser madre, mi hija. Y por las señales, parece que va a ser una niña fuerte.” Rafael recibió la noticia con una mezcla de terror y euforia que María Luisa nunca olvidaría. Se quedó en silencio durante largos minutos, mirando sus manos callosas, calculando mentalmente cuánto dinero necesitaría para mantener a una familia. Después, la abrazó con una fuerza que casi le cortó la respiración. “Esto cambia todo”, murmuró contra su cabello. “Ahora tengo una razón más poderosa para irme al norte. Nuestro hijo no va a nacer en la pobreza, María Luisa, te lo juro.”

Documentos consulares americanos de la época registran que la migración de trabajadores mexicanos aumentó considerablemente entre 1913 y 1915, impulsada tanto por la violencia revolucionaria como por las necesidades económicas familiares. Los últimos días antes de la partida fueron una mezcla tortuosa de felicidad y angustia. Rafael se volvió más tierno, más atento, como si quisiera almacenar cada gesto, cada sonrisa de María Luisa para llevárselos en la memoria. Ella, por su parte, cosía obsesivamente, creando camisas, pantalones y cobijas que él pudiera vender o usar durante el viaje.

La noche antes de marcharse, Rafael la llevó hasta el cerro que daba al pueblo. Bajo un cielo plagado de estrellas, le prometió que regresaría antes de que naciera su hijo. Le prometió que volverían a subir a ese cerro, pero esta vez con su bebé en brazos. Le prometió que la haría su esposa delante de toda la iglesia de León. Pero lo que María Luisa no sabía es que esa sería la última vez que Rafael Cárdenas miraría a los ojos a una mujer que lo amaba de verdad, porque lo que descubriría meses después la destrozaría de una manera que ninguna guerra podría igualar.

Los primeros tres meses después de la partida de Rafael fueron los más duros en la vida de María Luisa. Su embarazo avanzaba con complicaciones, náuseas constantes que le impedían comer, dolores de espalda que la mantenían despierta toda la noche y una hinchazón en las piernas que la obligaba a trabajar sentada, perdiendo clientes que necesitaban sus servicios urgentemente. Esperanza, su madre, la cuidaba como podía, pero a los 58 años su propia salud era frágil. Registros médicos del Hospital Civil de León muestran que en 1914 la mortalidad materna alcanzaba el 30% en las comunidades rurales, principalmente debido a la malnutrición y la falta de atención médica especializada.

“Mi hija, tienes que comer aunque no te provoque”, le decía Esperanza cada mañana, ofreciéndole un plato de frijoles que María Luisa apenas podía ver sin sentir náuseas. “Ese niño necesita fuerza para nacer sano y tú necesitas fuerza para criarlo hasta que Rafael regrese.” Pero las semanas pasaban sin noticias. María Luisa había calculado que Rafael llegaría a las minas de Chihuahua en 15 días de viaje, trabajaría durante 4 meses y regresaría con tiempo suficiente para presenciar el nacimiento. Según sus cálculos, debería haber enviado la primera carta a principios de septiembre.

Septiembre llegó y se fue sin una sola línea de Rafael. Octubre trajo las primeras lluvias y las primeras murmuraciones de los vecinos. “Ya no saben nada del muchacho Cárdenas”, preguntaba doña Refugio cada vez que se encontraba con María Luisa en el mercado. “Los hombres que se van al norte a veces se pierden en el camino.” María Luisa respondía siempre con la misma frase: “Rafael va a regresar. Solo está trabajando duro para juntar más dinero.” Pero por las noches, cuando Esperanza se dormía, ella lloraba en silencio, tocándose el vientre que crecía cada día, susurrándole a su bebé que su papá era un hombre bueno que cumpliría su promesa.

Documentos ferroviarios de la época revelan que las comunicaciones entre el centro de México y los estados del norte eran extremadamente irregulares, debido a los ataques constantes a las líneas telegráficas. Muchas familias perdían contacto con sus migrantes durante meses, sin saber si el silencio se debía a problemas de comunicación o a tragedias reales. Josefina nació el 12 de enero de 1915, durante una madrugada helada que obligó a doña Carmen a llegar en burro porque las calles estaban intransitables. Fue un parto difícil que duró 14 horas, durante las cuales María Luisa gritó el nombre de Rafael más veces que el de la Virgen de Guadalupe.

“Es una niña preciosa”, anunció doña Carmen mientras limpiaba a la recién nacida. “Tiene los ojos de su madre y, ¿sabes qué? Tiene las manos grandes. Eso significa que va a ser trabajadora como tú.” María Luisa tomó a Josefina en sus brazos y lo primero que pensó no fue en su belleza, sino en la tristeza de que Rafael no estuviera ahí para conocer a su hija. Los primeros meses de maternidad fueron una mezcla agridulce de alegría y soledad. Josefina era un bebé tranquilo que dormía largas horas, pero cuando lloraba lo hacía con una intensidad que destrozaba el corazón de María Luisa. “Está preguntando por su papá”, pensaba cada vez, aunque sabía que los bebés no preguntan por nadie.

La lactancia fue especialmente dolorosa. María Luisa desarrolló mastitis recurrente que convertía cada alimentación en una tortura. Sus pezones se agrietaban y sangraban, pero no tenía dinero para medicinas. Así que doña Carmen le preparaba cataplasmas de hierbas que aliviaban temporalmente el dolor. Testimonios de mujeres de la época recopilados por investigadores en los años 80 revelan que la mastitis era una de las principales causas de abandono de la lactancia materna, obligando a las madres a buscar nodrizas o a intentar alimentar a sus bebés con leche de cabra, frecuentemente con resultados fatales.

Pero el verdadero calvario de María Luisa no era físico, sino emocional. Cada domingo después de misa tenía que soportar las miradas de lástima de las otras mujeres, los comentarios susurrados sobre la pobre muchacha que el novio abandonó, las ofertas de ayuda que sonaban más a caridad que a solidaridad genuina. “Mi hija”, le dijo un día doña Refugio, “mi compadre Esteban anda preguntando por ti. Es viudo, tiene un rancho pequeño y no le importa que tengas una hija. A veces Dios cierra una puerta para abrir otra.”

María Luisa la miró con una frialdad que sorprendió a ambas. “Rafael va a regresar y cuando lo haga se va a casar conmigo.” Fue exactamente tres días después de esa conversación cuando llegó la carta que cambiaría todo. No era de Rafael como María Luisa había esperado durante meses. Era de un hombre llamado Sebastián Morales, trabajador de las minas de Santa Eulalia en Chihuahua, una carta que comenzaba con las palabras más devastadoras que una mujer puede leer. “Estimada señorita, lamento informarle que Rafael Cárdenas…”

María Luisa leyó esa carta tres veces antes de entender completamente lo que decía. Después la dobló cuidadosamente, la guardó en su caja de costura y nunca más volvió a hablar del regreso de Rafael, porque ahora sabía que su prometido no había muerto, no había sido reclutado por fuerza, no se había perdido en el desierto. Rafael Cárdenas había decidido simplemente que una nueva vida era más fácil que regresar a la anterior.

La carta de Sebastián Morales contenía tres páginas que destrozaron el mundo de María Luisa, pero también le dieron la fuerza que no sabía que tenía. Sebastián había conocido a Rafael en las minas de Santa Eulalia. Habían trabajado juntos durante dos meses. Habían compartido la misma habitación en una pensión para trabajadores mexicanos. “Rafael me habló mucho de usted al principio”, escribía Sebastián con una letra temblorosa. “Decía que tenía una novia en León que estaba esperando un hijo suyo, que iba a regresar rico para casarse por la iglesia. Pero después de dos meses aquí, las cosas cambiaron. Rafael conoció a una americana llamada Helen, hija del capataz de la mina.”

Registros matrimoniales de El Paso, Texas, confirman que en abril de 1915, Rafael Cárdenas contrajo matrimonio con Helen Morrison, de 21 años, en una ceremonia civil presenciada por dos testigos. Los documentos muestran que Rafael declaró ser soltero y sin hijos, negando así la existencia de María Luisa y Josefina. La carta continuaba con detalles que hacían sangrar el alma de María Luisa. “Helen quedó embarazada en febrero y Rafael decidió que era mejor empezar una nueva vida aquí que regresar a México. Me dijo que usted era muy joven, que encontraría otro hombre, que era mejor así para todos. Yo le dije que no era correcto, que un hombre tiene que responder por sus hijos, pero él ya había tomado su decisión.”

Sebastián terminaba la carta explicando que había conseguido la dirección de María Luisa a través de un paisano de León que trabajaba en las mismas minas. “Sé que esto va a dolerle mucho, pero creo que usted tiene derecho a saber la verdad. Rafael no va a regresar nunca. Lo siento en el alma, señorita.” María Luisa leyó esa carta mientras Josefina dormía en sus brazos. No lloró, no gritó, no rompió nada. Simplemente se quedó sentada durante horas, sintiendo como algo se moría dentro de ella. Pero también como algo nuevo nacía, una rabia fría, controlada, que se convertiría en la fuerza que necesitaba para sobrevivir.

Esa noche, cuando Esperanza le preguntó por qué no había probado la cena, María Luisa le contó todo. Su madre la escuchó en silencio, después se levantó, abrazó a su hija y le dijo: “Mañana vamos a ir a hablar con el padre Miguel. Tú vas a cargar la cabeza en alto porque no has hecho nada malo. El que debería tener vergüenza es él.” Pero María Luisa ya tenía otro plan. Durante tres días no salió de su casa, cosiendo obsesivamente, creando el vestido más hermoso que había hecho en su vida. Un vestido negro con bordados plateados que resaltaba su palidez, pero que también mostraba su dignidad.

Cuando terminó, le dijo a su madre: “Vamos al estudio de don Aurelio. Quiero una fotografía mía con Josefina.” El estudio fotográfico de Aurelio Mendoza estaba ubicado en la calle principal de León, en una habitación que había sido adaptada con grandes ventanas para aprovechar la luz natural. Archivos municipales indican que don Aurelio era uno de los pocos fotógrafos en toda la región que aceptaba hacer retratos de mujeres solas, considerándolo un servicio necesario para las viudas de guerra. “¿Esperamos al esposo?”, preguntó don Aurelio cuando María Luisa entró con Josefina en brazos. Era una pregunta de cortesía, porque ya había notado que no había ningún hombre acompañándolas, pero la tradición marcaba que los retratos familiares se hacían con toda la familia presente.

María Luisa lo miró directamente a los ojos y respondió con una voz que no admitía discusión: “La familia está completa. Somos nosotras.” Don Aurelio asintió sin hacer más preguntas porque había aprendido que las mujeres de esa época cargaban secretos que era mejor no indagar. La sesión fotográfica duró apenas 20 minutos, pero cada segundo fue una batalla silenciosa contra el dolor. María Luisa se sentó en la silla de madera que don Aurelio había preparado, acomodó a Josefina en sus brazos y permitió que el fotógrafo colocara una segunda silla a su lado, una silla vacía que hablaría más fuerte que cualquier palabra.

“¿Quitamos la silla extra?”, preguntó don Aurelio, pensando que había sido un error incluirla, pero María Luisa negó con la cabeza. “Déjela ahí, que se vea que hay un lugar vacío.” Registros del estudio Mendoza conservados en el archivo histórico de León muestran que esa fue la única ocasión en que un cliente pidió específicamente mantener una silla vacía en el encuadre. Cuando don Aurelio levantó la cámara, María Luisa sintió que ese momento definiría el resto de su vida. No era solo una fotografía, era su declaración de guerra contra el abandono, contra la lástima, contra la idea de que una mujer sin hombre era una mujer incompleta. Era su manera de decirle al mundo: “Existimos, importamos y no necesitamos que nadie nos complete.”

El flash iluminó la habitación durante una fracción de segundo, capturando no solo la imagen de una madre con su hija, sino el momento exacto en que María Luisa Gómez decidió que no iba a permitir que la cobardía de Rafael definiera su futuro. En esa fotografía, su mirada directa a la cámara era su forma de decir: “Soy más fuerte de lo que él pensó.”

Tres semanas después, cuando don Aurelio le entregó la fotografía revelada, María Luisa la miró durante largos minutos. No vio a una mujer abandonada, vio a una guerrera que había decidido luchar por su hija y por sí misma. Esa imagen se convertiría en el símbolo de su resistencia, en la prueba de que el amor de una madre puede ser una familia completa.

Los años siguientes fueron los más duros y los más hermosos en la vida de María Luisa. Con la fotografía como estandarte silencioso de su dignidad, decidió construir una vida que nadie podría quitarle. Su talento para la costura se convirtió en su arma de supervivencia, y su determinación en el escudo que protegía a Josefina de las crueldades del mundo. Poco a poco, las hermanas de la costura comenzaron a formarse naturalmente. Eran mujeres como ella, madres solas, viudas de guerra, mujeres abandonadas que encontraron en el trabajo conjunto una manera de resistir.

Se reunían en la casa de María Luisa cada martes, cosiendo, bordando, pero sobre todo apoyándose mutuamente. Doña Carmen, la partera, se convirtió en la abuela que Josefina nunca tuvo. Le enseñó a caminar tomándola de las manos en el patio. Le cantaba canciones apotecas que había aprendido de su propia abuela. Y cada noche le contaba cuentos donde las niñas eran siempre las heroínas de sus propias historias. El padre Miguel, que había visto nacer a María Luisa, se convirtió en su protector silencioso. Cada mes aparecía un costal de maíz en la puerta de su casa. Cada diciembre llegaba ropa de abrigo para Josefina. Cada Semana Santa había canastas con huevos y dulces. Nunca preguntaba nada, nunca pedía explicaciones, simplemente cuidaba de sus ovejas más vulnerables.

Documentos parroquiales de la época revelan que el padre Miguel mantenía una lista secreta de familias necesitadas, financiada por donaciones anónimas de las familias más acomodadas de León. En esa lista, el nombre de María Luisa aparecía siempre con una nota especial: “Mujer, ayudar discretamente.” Cuando Josefina cumplió cinco años, comenzó a preguntar por su padre. María Luisa había preparado ese momento durante años, pero aún así sintió que el corazón se le partía cuando su hija, con esos ojos enormes que había heredado de ella, le preguntó: “Mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?”

María Luisa tomó la fotografía que tenía guardada en su caja de costura, se sentó con Josefina en sus piernas y le dijo: “Mira esta foto, mi amor. ¿Ves esta silla vacía? Tu papá tenía que estar ahí, pero decidió irse muy lejos y formar otra familia. Eso no significa que no seas importante, significa que él perdió la oportunidad de conocer a la niña más maravillosa del mundo.” Entrevistas realizadas en los años 90 con descendientes de esa época revelan que muchas madres solteras ocultaban la verdad sobre los padres ausentes, inventando historias heroicas o trágicas para proteger a sus hijos. María Luisa eligió un camino diferente: la verdad dolorosa, pero también liberadora.

“¿Él sabe que existo?”, preguntó Josefina con esa sabiduría temprana que desarrollan los niños que crecen demasiado rápido. María Luisa asintió. “Sí, mi amor. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Tu papá tomó una decisión así, pero nosotras decidimos ser fuertes y felices a pesar de eso.” A partir de ese día, Josefina nunca más preguntó por Rafael. En cambio, comenzó a ayudar a su madre con pequeñas tareas: separar hilos por colores, doblar telas, entretener a los bebés de las otras costureras. Era como si hubiera entendido que su familia era diferente, pero no inferior a las otras.

Los años de la adolescencia de Josefina trajeron nuevos desafíos. En 1928, cuando tenía 13 años, un maestro de la escuela le comentó cruelmente delante de toda la clase: “Los hijos sin padres siempre tienen problemas de comportamiento.” Josefina llegó a casa llorando, pero en lugar de consolación encontró una lección que la marcaría para siempre. María Luisa sacó nuevamente la fotografía, pero esta vez señaló algo diferente. “¿Ves mi cara en esta foto? No es la cara de una víctima, es la cara de una mujer que decidió luchar y tú tienes esa misma fuerza en la sangre. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos por las decisiones que otros tomaron.”

Cuando Josefina cumplió 18 años, María Luisa le contó finalmente toda la verdad. La carta de Sebastián. El matrimonio de Rafael en Texas. La existencia de medio hermanos que nunca conocería. Esperaba lágrimas, rabia, quizás resentimiento. En cambio, Josefina abrazó a su madre y le dijo: “Gracias por ser suficiente. Gracias por demostrarme que una mujer sola puede ser una familia completa.”

En 1935, cuando María Luisa tenía 43 años, recibió una carta inesperada. Era de Helen Morrison, ahora viuda, quien había encontrado entre las pertenencias de Rafael unas cartas viejas que él nunca había enviado. Cartas dirigidas a María Luisa escritas durante sus primeros meses en Chihuahua, llenas de amor y promesas de regreso que nunca cumplió. La carta de Helen era sorprendentemente cálida. “Descubrí que Rafael tenía otra familia en México. Lamento profundamente el dolor que debe haber causado. Él habló de usted en sus últimos días cuando se estaba muriendo de tuberculosis. Dijo que la decisión de no regresar había sido el error más grande de su vida.”

María Luisa leyó esa carta una sola vez. Después la quemó en el patio de su casa. Josefina, que ya era una mujer hecha y derecha, la vio hacerlo y le preguntó: “¿Por qué?” “Porque ya no necesito su arrepentimiento”, respondió María Luisa. “Construimos una vida hermosa sin él. Su perdón llegó 20 años tarde.”

Hoy en el archivo municipal de León se conserva la fotografía de María Luisa y Josefina. Junto a ella hay una placa que dice: “María Luisa Gómez, fundadora del primer taller cooperativo de costureras de León 1915-1943.” Porque lo que empezó como una estrategia de supervivencia se convirtió en un movimiento que ayudó a cientos de mujeres a encontrar independencia económica. Josefina se casó en 1940 con un maestro de escuela que conocía su historia y la respetaba. Tuvieron tres hijos y cada uno de ellos creció conociendo la historia de la abuela guerrera que les había enseñado que las familias se construyen con amor, no con presencias obligadas.

María Luisa murió en 1962, a los 70 años, rodeada de sus nietos y de las mujeres cuyas vidas había tocado. En su velorio, más de 200 personas llegaron a despedirla. Muchas traían fotografías propias, retratos de mujeres solas que habían aprendido de su ejemplo, que la dignidad no se mendiga, se conquista. Testimonios de la época recopilados por el Instituto Nacional de Antropología revelan que María Luisa nunca volvió a buscar compañía masculina. Cuando le preguntaban por qué, respondía siempre: “Aprendí que es mejor estar sola que mal acompañada y nunca estuve realmente sola. Tuve a mi hija y tuve mi trabajo.”

La fotografía, que un día había sido símbolo de abandono, se convirtió en ícono de resistencia femenina. La silla vacía, que originalmente representaba la ausencia de Rafael, terminó simbolizando algo mucho más poderoso: el espacio que las mujeres pueden llenar cuando deciden no esperar que otros definan su valor. En 1987, cuando se encontraron los documentos en el archivo parroquial, también se descubrió el testamento de María Luisa. En él dejaba la fotografía original a sus nietos con una nota final: “Esta imagen no cuenta la historia de una mujer abandonada. Cuenta la historia de una mujer que decidió que el amor de una madre era suficiente para construir un hogar. Que ninguna de ustedes olvide nunca que tienen en la sangre la fuerza de las mujeres que no se rinden.”

La lección de María Luisa Gómez trasciende su época y su geografía. En un mundo donde las mujeres eran definidas por los hombres que las acompañaban, ella demostró que una mujer puede definirse a sí misma, que la maternidad soltera no es una tragedia, sino una oportunidad de demostrar que el amor no necesita permisos para florecer. Su fotografía nos enseña que a veces las ausencias hablan más fuerte que las presencias, que la dignidad se construye en silencio, día a día, decisión a decisión. Que una silla vacía puede convertirse en el símbolo más poderoso de que una mujer completa no necesita que nadie la complete.

María Luisa y Josefina nos recuerdan que las familias reales no son las que aparecen perfectas en las fotografías, sino las que se mantienen unidas a pesar de las imperfecciones. Que el coraje más grande no es el que se grita, sino el que se vive cada día, en los pequeños actos de resistencia contra un mundo que insiste en decirnos que no somos suficientes. Esta es la historia de una mujer que se negó a ser víctima de la cobardía ajena y que en el proceso se convirtió en la heroína de su propia vida y en el ejemplo de fortaleza para las generaciones que vinieron después.

La historia de María Luisa nos deja una lección que sigue vigente hasta hoy. A veces las ausencias hablan más fuerte que las presencias y la dignidad se construye con cada decisión de no rendirse. Una silla vacía puede convertirse en el símbolo más poderoso de resistencia y amor verdadero. ¿Crees que María Luisa hizo bien en guardar silencio y cargar sola con la verdad? ¿Qué piensas de esas promesas que se rompen y cambian destinos enteros? ¿Conoces historias en tu familia donde el silencio escondía un secreto tan doloroso como este? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra “fuerza” en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final. Cuéntanos también desde qué ciudad nos ves. No olvides suscribirte al canal, dar like a este video, activar la campanita y compartirlo para que más personas reflexionen con nosotros. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otra historia que también merece ser contada.

News

Familia Desapareció en Alaska — 2 Años Después Huesos Hallados en Distintas Ubicaciones…

El Misterio de la Familia Scott En el otoño de 2023, en la naturaleza salvaje de Alaska, un cazador de…

Un Encuentro Inesperado

Todo comenzó con uno de esos momentos que se graban en tu memoria. Daniel Hayes, un padre soltero que trabajaba…

Título: Ella Tomó 10 Latigazos por una Indígena: La Venganza que Sacudió el Desierto

El Desafío de Clara El sol ardía como un ojo furioso sobre el pueblo de San Gregorio, un lugar olvidado…

“Te doy el REMEDIO para el VENENO, pero quiero algo a cambio.” Exigió el Apache… y ella no lo sabía.

El Pacto de Elena El año era 1847. Las tierras de Arizona eran un campo de batalla silencioso donde colonos…

“El Vaquero Hereda a las Dos Esposas del Jefe Apache… Lo Que Pasó Después Te Dejará Sin Palabras”

El Último Deseo de Nantan El sol ardía bajo sobre el desierto de Arizona, proyectando largas sombras sobre los acantilados…

👉 El Ranchero Solitario Esperó a su Esposa por Correo… y Bajó una Mujer el Doble de su Tamaño 💔🤠❤️

La Historia de Samuel y Margaret En medio de la vasta soledad de las llanuras, había un hombre que vivía…

End of content

No more pages to load