Mujer solitaria acoge a un niño abandonado. Años después, el padre regresa con algo inesperado. Ru era una mujer marcada por el silencio en la última casa de la aldea de Calumbé. Aquel día escuchó un sonido diferente a los truenos y a la fuerte lluvia que caía el llanto de un bebé olvidado en su

puerta.

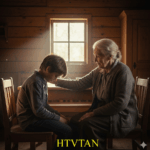

“Ay, Dios mío, me mandaron un duende”, murmuró asustada. Era frágil, extraño, casi sin vida. Ru podría haber cerrado la puerta, pero no lo hizo. Lo tomó en sus brazos, sin saber que en ese instante cargaba no solo a un niño, sino a un destino que pondría a toda la aldea. En juicio, lo que Ru aún no

sabía es que un día el padre de aquel niño regresaría.

[Música] [Aplausos] En la última casa de la aldea de Calumbé, donde el viento soplaba más fuerte que las palabras y los ojos de los demás siempre llegaban antes que los saludos, vivía Ruth. Sus 55 años parecían más largos que los días secos de la sabana.

La mujer, de mirada firme y boca callada cargaba en la espalda el peso de un pasado que nadie se atrevía a preguntar. Algunos decían que había sido traicionada, otros que lo había perdido todo en un incendio. La única verdad que todos sabían era que Ru vivía sola, sola y en silencio. Su casa era

pequeña, hecha de barro, con un techo que crujía como un viejo que no deja de quejarse.

En el patio criaba algunas gallinas que ponían cuando querían y un chivo terco que respondía por pastor. pastor era el único que aún respondía cuando ella hablaba y aún así solo balaba. Los vecinos murmuraban cosas, siempre murmuraban. Esa de ahí tiene ojos que secan plantas. Ella habla con los

árboles. Dicen que vio al marido volverse humo.

Ruth oía todo y fingía que no. Quien más habla menos hace, pensaba. mientras cuidaba su huerto, cosía sus telas o simplemente miraba la nada. Una mañana empapada por una lluvia que ni parecía pertenecer a esa estación, Ru fue despertada por un sonido que no venía de pastor ni de las gallinas.

Era un llanto débil, extraño, tembloroso como una vela casi apagándose. Tardó en entender si era sueño o realidad, pero el sonido persistía viniendo de afuera de la puerta. Abrió. Y allí estaba un cesto viejo cubierto por un paño remendado y dentro de él un bebé, un hilo de persona arrugado como un

jambo seco, flaco como palo de fogata y tan pequeño que cabía en uno de sus trapos de cocina.

Ru por un momento, pensó que era un animal perdido, un monito quizás, pero cuando vio los ojos abrirse y llorar de nuevo, un escalofrío le recorrió la espalda. Ah, Dios mío, me mandaron un duende”, murmuró rascándose la cabeza con la cuchara de madera. El bebé temblaba, la lluvia mojaba la orilla

del cesto. Ruth miró a los lados. Nadie, ni un alma viva, solo la lluvia y el valido de pastor al fondo.

Pudo haber cerrado la puerta, pudo haberlo dejado allí, pero no lo hizo. Tomó al bebé con cuidado, sosteniéndolo como quien sostiene el propio destino sin saber qué quiere. Él era extraño, no tenía ese brillo bonito de los recién nacidos de novela, pero había algo en él, una pregunta en los ojos,

una carencia en los dedos frágiles.

“Fea, pero viva, ya es más que muchos por ahí”, dijo secando al bebé con el paño de secar platos. Ruth no era madre, nunca lo había sido. Pero en ese instante algo en su pecho se removió. Un calorcito casi olvidado, casi prohibido. Corrió hasta la casa del curandero tío Cefa, un viejo de aspecto

misterioso que usaba hojas hasta en los zapatos y hablaba como si hubiera salido de un libro que nadie terminaba de leer.

¿Qué es eso que traes ahí, mujer?, preguntó tío Cefa, frunciendo el ceño como quien ve una aparición. Es un bebé, creo. Cefa examinó, volteó, palpó, olió. Sí, es gente. Solo que parece que el tiempo corrió mucho en ella y se olvidó de avisar. Desnutrida, débil, pero viva. Va a necesitar comida,

agua, calor. Todo eso tengo. Respondió Ruth firme.

De veras, hace tiempo que no calientas ni tu propia alma, Ruth. Ella no respondió, solo jaló al bebé de vuelta con una expresión que ni ella conocía. Regresó a casa con el cesto en brazos y en el camino el bebé se durmió. La llamó Rachel, un nombre que había escuchado una vez en una historia contada

por su abuela sobre una mujer que sobrevivió a un desierto solo con fe y silencio. Ru pensó que le quedaba bien.

Al fin y al cabo, allí fe y silencio era lo que más había. Ese día, Ru cosió lo imposible. hizo una cuna con pedazos de madera que estaban en el gallinero, ropita con sobras de tela que usaría para cojines, improvisó juguetes con cáscara de maíz, tapas de botella y hasta un sonajero hecho con

semillas de moringa.

“Si no hay lujo, habrá amor, quieras o no,”, dijo colocando a Rachel en la cuna improvisada. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Ru encendió el fuego de la cocina solo para calentar leche, algo que ni para ella misma hacía ya. Pastor balaba desconfiado. Las gallinas cacareaban con celos y

Rut, sola desde hacía décadas descubría que silencio y soledad no eran lo mismo.

Si vas a llorar, llora fuerte, porque llanto bajito ya hubo demasiado en esta casa murmuró mirando a Reachel dormir. Y afuera por primera vez en mucho tiempo, el viento sopló suave, como si dijera, “Esta historia va a cambiar.” En la aldea de Calumbé, los techos no solo guardaban la lluvia, también

protegían secretos y esparcían veneno en forma de chisme.

Y cuando Rus apareció por primera vez con la pequeña Rachel en brazos, la lengua del pueblo no descansó ni un segundo. Robo de criatura. Eso fue lo que pasó. Cuchicheaba doña Málica, que tenía más tiempo libre que dientes en la boca. Oí decir que fue brujería. Se durmió sola, despertó madre. Eso no

es normal, murmuraba el viejo chico, que bebía más agua ardiente que agua.

La gente se reunía en grupos junto al pozo, en las esquinas polvorientas, en las puertas de sus casas con mirada torcida y el corazón lleno de certezas maldicientes. Ru, antes ignorada, ahora era observada como si fuese una bruja recién descubierta. ¿Dónde está el padre de esa criatura? Ni parece

gente esa niña. Eso es cosa del otro mundo. Pero Ruth seguía firme.

Cargaba a Rachel con un paño colorido amarrado a la espalda, el mismo paño que había usado para cubrirse la cabeza en los tiempos de luto. Ahora ese pedazo de tela tenía nueva función, proteger a su niña. Al pasar por el mercado de la aldea, las miradas quemaban como el sol del mediodía. Buenos

días, doña Rut”, decía alguno con sonrisita torcida. “Buenos días”, respondía ella sin agachar la cabeza. Rachel crecía.

Primero vino el dientecito torcido, después los pasos tambaliantes. Cada día el lazo entre ellas se volvía más fuerte, más evidente, más desafiante para los ojos de los demás aceptar. La apariencia de Rachel era realmente inusual, muy delgada. Las orejitas puntiagudas, ojos demasiado grandes para

el rostro pequeño. Y era exactamente ahí donde comenzaban los susurros.

Mírala, parece un murciélago. Tiene cara de aparición. No es niña, es castigo. Ru escuchaba, siempre escuchaba, pero Rachel, aún pequeña, solo sentía. Una tarde, regresando del río con un balde de agua y la niña en brazos, Rus encontró un grupo de mujeres en la entrada de la aldea. Entre ellas, la

jefa de las chismosas, doña Málica, lanzó el veneno con sonrisa.

“¿Vas a bañar a la culebra hoy, Rut? ¿O es sacrificio en el río?” Ruth se detuvo, miró directamente a los ojos de Málica y con voz tranquila respondió, “Baño, sí, porque a diferencia de ciertas lenguas, mi hija merece vivir limpia.” Las risas del grupo cesaron. Ruth pasó firme con la cabeza erguida

y Rachel durmiendo en paz en el paño de la espalda. El tiempo pasó.

Rachel tenía ahora unos cinco o 6 años. Jugaba con muñequitos hechos de mazorca de maíz y piedras de colores. Hablaba poco, pero sus ojos lo decían todo. Corría por la casa, saltaba encima de Rut, hacía desorden, tiraba ollas. Mamá, ¿puedo hacer un pastel de tierra? Puedes siempre y cuando no lo

metas a la boca otra vez.

Está bien, hoy solo lo voy a oler, decía con una sonrisa torcida. Por la noche, Ru inventaba historias. Se sentaban junto al fuego, la niña con los ojos abiertos de par en par y los pies sucios del día. Mamá, ¿por qué soy diferente? Porque el cielo tiene muchas estrellas y la más brillante nunca se

parece a las otras. Pero nadie me quiere. Ellos ni siquiera se quieren a sí mismos. Tú eres hermosa y eres mía. Rachel sonreía.

una sonrisa tímida, pequeña, pero que iluminaba la casa más que la lámpara que Rus encendía cada atardecer, pero no todos los días eran de paz. Una vez, dos niños de la aldea le arrojaron piedras mientras jugaba cerca del río. “Monstruito, monstruito del monte!”, gritaban. Ru apareció con una rama

de yuca en la mano, el rostro en llamas.

Si otra piedra vuela hacia mi hija, voy a enseñar a volar otra cosa y no va a ser juguete. No. Los niños corrieron y Ruth cargó a Rachel en brazos. Tú no eres ningún monstruito, eres mi hija y quien te haga daño me va a conocer. Y Rachel, aún llorando, se aferró al cuello de su madre. Tú me

proteges hasta el último día de mi aliento.

No importa lo que digan, ella enseñaba todo a su manera. Contar con piedras, leer con hojas escritas con carbón, cantar canciones antiguas que aprendió de su propia madre. Rachel crecía entre libros inventados, muñecas de mazorca, historias contadas a la luz del fuego. “Si cierras los ojos, puedes

ver el mundo entero sin salir de aquí”, decía Rut cubriendo a Rachel con la manta de retazos. “Lo veo, te veo a ti, mamá.

” Y Ruth, acostumbrada a noches de silencio, ahora dormía con sonrisas. La aldea nunca dejó de hablar. Los juicios venían como viento, a veces fuerte, a veces solo una brisa, pero nunca desaparecían. Pero Ruth aprendió a responder con actitudes. Llevaba a la niña al curandero siempre que era

necesario.

Le daba baños con hojas de eucalipto, preparaba atol de maíz y cantaba canciones, aunque desafinada. Rachel crecía flacucha, desgarbada, pero con los ojos llenos de amor. Y aún cuando pasaban por la feria y la gente volteaba el rostro, Ruth decía, “Mira bien, hija. Quien esconde el rostro es porque

tiene vergüenza de mostrar el alma.

Rachel reía y Ruth reía junto. Reían con fuerza, como si la risa fuese respuesta. Y lo era porque en esa aldea donde el prejuicio gritaba, una mujer solitaria y una niña diferente gritaban más fuerte, con amor, con valentía y con una fe que nadie podía apagar. Los años pasaron deprisa, pero Rachel

crecía despacio, aún flacucha, de apariencia inusual, con las orejitas ligeramente puntiagudas y ojos grandes que parecían cargar todos los misterios de la selva. Ruth, con sus manos callosas y corazón abierto, hizo de todo

para que tuviera una infancia feliz, aún con tan poco. Pero el mundo allá afuera no era como el patio de la casa y la escuela era la puerta que llevaba directo a ese mundo. El primer día de clases, Rachel vestía un vestido cocido por Ruth con retazos de otras ropas, floreado, pero con colores

desteñidos.

En el cabello, dos trencitas apretadas y un lazo improvisado hecho con tiras de tela. Ru la llevó hasta la puerta de la escuela de barro, se agachó y dijo, “Vas a entrar como la estrella que eres. Mira a los ojos, habla con firmeza y recuerda lo que siempre te digo. Tu belleza está donde los ojos

de los demás no alcanzan.

” Rachel sonrió, pero por dentro el miedo crecía. En la primera semana los apodos aparecieron. Fea, hija de nadie, niña hecha de barro. Ni siquiera existes. Más sabías. Eres muñeca que se volvió gente. Las risas resonaban por los pasillos como puñetazos invisibles. Rachel intentaba resistir. Siempre

se sentaba al fondo, dibujaba en los cuadernos, evitaba el contacto, pero las palabras pesaban. Un día, en la hora del recreo, un grupo de niños la rodeó.

Uno de ellos, el más grande, señaló y dijo, “Mi mamá dijo que tú viniste de un hechizo, que tu madre te invocó en el monte.” “Fue así”, gritó Rachel empujándolo. Pero otro niño pateó su baldecito. “Tú ni tienes papá. Apuesto que tu madre te robó.” Rachel corrió. corrió hasta llegar a casa con el

rostro mojado y la garganta cerrada. “Mamá!”, gritó entrando como un huracán en la pequeña casa.

Ru dejó de mover el angú. “¿Qué pasó, hija mía?” Ellos, ellos dijeron que soy fea y que tú me robaste, que soy un hechizo. Ru se agachó, abrazó a su hija con fuerza, intentando esconder el temblor en su propia voz. Eres hermosa, Rachel, hermosa como la luz que entra por la rendija de una puerta. Y

eres mía, mi hija. Y no importa lo que el mundo grite, tú vas a escuchar lo que mi corazón susurra. Te amo, Rachel. Soyosaba.

Pero tú me hiciste, tú me engendraste. Silencio. Ru cerró los ojos. Era la hora. se sentaron en el suelo. Ru acercó el banquito de madera, sostuvo las manos de su hija y habló. No, mi amor, yo no te engendré, pero te encontré. En un día de lluvia fuerte, hace muchos años, estabas en un cesto casi

sin vida, como si hubieras sido dejada allí por el viento.

Yo no sabía quién te dejó ni por qué, pero aquel día, cuando te tomé mis brazos, mi corazón decidió, esa es mi hija. Rachel quedó en silencio, los ojos perdidos en el suelo de barro apisonado. No sé quiénes son tus padres de sangre, hija, pero de alma soy yo. La niña tragó en seco. No sabes nada

sobre ellos. Nada. Solo que quien te dejó no volvió a buscarte y quien se quedó jamás va a abandonarte.

Rachel lloró, pero fue un llanto diferente, no de dolor, sino de aceptación, de saberse amada, aún con la ausencia del origen. En el fondo crecía ahora una semilla, la curiosidad de conocer la verdad, de descubrir las raíces, pero ella sabía, por más profundo que cabara, Ru sería siempre el tronco.

En los meses siguientes, Ru notó que Rachel se volvía más callada. Seguía estudiando, pero con los ojos siempre vagando lejos.

Sabía que la duda estaba plantada, pero confiaba en que el amor entre ellas era tierra fértil suficiente para sostener aquella joven alma. Solo que Amar no pagaba las cuentas y las dificultades se acumulaban como polvo en tiempo de sequía. La gallina ya no ponía. Pastor, el chivo vivía enfermo y el

pequeño campo de hortalizas apenas daba para dos platos al día.

El agua solo venía de la fuente y cada vez más lejos. Ru hacía trabajos ocasionales, lavaba ropa ajena, recogía yuca cuando la llamaban, pero el dinero nunca alcanzaba. “Mamá, ¿hay arroz hoy?”, preguntaba Rachel ya con más edad, unos 11 o 12 años.

Sí, pero va a ser más caldoso que sólido,” respondía Ruth con una sonrisa cansada. La cuenta del agua fue cortada, la luz también. Y lo peor, una epidemia misteriosa comenzó a extenderse en la aldea. Era una tos seca que se volvía fiebre. La fiebre se convertía en delirio y el delirio muchas veces

se volvía muerte. Está agarrando a todos. Ru”, decía tío Cefa el curandero.

“Ya van cinco solo esta semana.” La mujer se lavaba las manos con jabón de ceniza, hervía todo lo que podía, cerraba puertas. Tenía miedo, mucho miedo. Pero la enfermedad entró de todas formas. Entró por la rendija, por la tristeza, por la mala suerte. Rachel empezó a tocer.

Primero leve, después fiebre, después no se levantaba de la cama. “Mamá, mi cabeza da vueltas”, susurraba, sudando como quien cruzó el desierto. Ru hacía todo lo que podía, té de hojas, baño de hierbas, compresas en la frente, pero la niña solo empeoraba. “Vas a ponerte bien, hija mía. Vas a

ponerte bien.” Pero ni ella lo creía. Allá. La niña no comía, no hablaba, solo gemía abajo con los ojos en blanco.

Los vecinos golpeaban la puerta. Rut, ella no va a resistir. ¿Quieres ayuda? El curandero ya no da abasto. Ru cerraba la puerta, sostenía a Reachel en brazos y cantaba bajito, aunque desafinada, aunque con lágrimas corriendo por el rostro. Duerme, hija! Duerme, que mamá está aquí.” Las semanas se

volvieron pesadilla. Ru adelgazó.

Sus ojos estaban hundidos, las manos temblaban, la aldea entera estaba enferma. Faltaba comida, faltaba todo. Una noche, Rachel llevaba horas con los ojos cerrados. Ruth acercó el oído a su pecho. Escuchó un sonido débil, muy débil. No me vas a dejar. No, ahora salió corriendo en medio de la noche.

Corrió descalza hasta la casa del curandero. Cayó de rodillas.

Cefa, por el amor de Dios, ayúdame. Mi hija, mi niña se me está yendo. Cefa apareció viejo y cansado, con las manos temblando. Voy contigo, pero ya te aviso, solo un milagro ahora. Y en lo profundo del corazón de Rut, aún entre lágrimas y miedo, gritó en silencio, entonces que venga el milagro,

porque ella es todo lo que tengo.

Las mañanas en Calumbé tenían un ritmo propio. El sol nacía perezoso, el polvo se levantaba antes que los pasos y las gallinas eran las primeras en quejarse de la vida. Incluso en tiempos difíciles, la rutina seguía. Ruth despertaba antes de que cantara el gallo.

No porque quisiera, sino porque el sueño era un lujo que la preocupación no dejaba visitar. Reachel aún estaba débil, pero ya conseguía abrir los ojos, beber sorbos de agua con miel e incluso susurrar frases sueltas como, “Ya es de día, quiero ver el cielo.” Ru la bañaba con un paño húmedo, la

alimentaba con caldo tibio de ñame y la cuidaba. como quien cuida lo sagrado.

Cada movimiento era una oración, cada cucharada una súplica al cielo. Aunque exhausta, Ruth mantenía la casa viva. Limpiaba, barría, buscaba leña, cocinaba con lo que hubiera, a veces solo agua y una raíz vieja. Pero había amor en todo, incluso en el silencio. Cuando Rachel dormía, Rus salía hacia

la aldea, siempre con los ojos atentos.

Siempre con la cabeza cubierta por un pañuelo rojo. El mercado de la aldea era ruidoso, caótico y lleno de vida, un contraste con su casa silenciosa y enferma. “Buenos días, Ru!”, gritaba Salif, el vendedor de pescado. Hoy no tengo con qué pagar, respondía ella pasando de largo.

Lo sé, pero solo el Buenos Días ya alimenta un poco, contestaba él con una sonrisa triste. El mercado de Calumbé estaba hecho de puestos de madera, telas coloridas colgadas como banderas de guerra y olores que se mezclaban: jengibre, cebolla, sudor, tabaco, esperanza. ¿Necesitas yuca?”, preguntaba

Aminata con el rostro sudado y las manos callosas. “Lo que necesito es un milagro”, decía Ruth tomando apenas dos tubérculos.

La aldea hablaba menos ahora. Desde la epidemia, los chismes disminuyeron. Las muertes habían silenciado las lenguas, pero aún así las miradas seguían juzgando. Rus era la extraña, la que vive con la hija del hechizo, la viuda que nunca enterró el pasado. De regreso del mercado, Ru siempre pasaba

por un sendero entre dos grandes rocas.

Allí se detuvo al final de aquella tarde. En lo alto de una piedra vio algo inusual. Un hombre estaba quieto observando, bien vestido, con una túnica azul oscura y sandalias de cuero demasiado limpias para alguien que viviera por allí. Su mirada era profunda, como quien ya ha visto cosas que nadie

debería ver. No se movió cuando ella pasó, solo miró.

No era una mirada amenazante, era melancólica, curiosa. Rus aceleró el paso, el corazón latiendo más rápido de lo normal. En el camino miró hacia atrás. Él seguía allí. Al llegar a casa, encontró a Rachel despierta con los ojos brillantes. “Mamá, tardaste. La fila de la yuca estaba larga hoy”,

mintió respirando hondo.

Esa noche Ruth encendió el fuego con más leña de lo habitual, preparó un té de hojas y contó una historia antigua de una princesa que nació de una semilla y fue criada por un pájaro. “¿Soy yo esa princesa?”, susurró Rachel, débil. “Eres mucho más. Eres la historia que aún se está escribiendo,

respondió Ruth besándole la frente.

El sueño llegó poco después y con él un silencio extraño. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Ruth abrió la puerta para buscar agua. Pero allí, en el umbral había una caja simple, de madera, con tapa de paja y sin nota. La tomó con cuidado, la abrió y sus ojos se llenaron de agua.

Dentro de la caja, cuidadosamente organizados, había medicinas, ampollas, jarabes, pomadas, frascos con etiquetas de hospitales de la ciudad, cosas que no existían en la aldea, cosas que costaban caro. ¿Quién dejó esto aquí?, susurró mirando a los lados. Nada, nadie. Silencio absoluto. Llevó los

remedios adentro, leyó cada etiqueta.

Era exactamente lo que tío había dicho que Rachel necesitaba. El antiviral, el fortificante, el expectorante. No puedo confiar en esto se dijo a sí misma con la voz quebrada. Pero el corazón decía otra cosa. Ruth preparó la dosis con cuidado, se la dio a su hija, rezando entre dientes. Rachel la

tomó con dificultad, luego se durmió. El día pasó despacio. Ru no salió de casa.

Cuidó de su hija con más atención que nunca. Por la tarde, Rachel pidió agua sola. Por la noche pidió comida y de madrugada llamó a su madre. Mamá, estoy mejor. Ru le sostuvo la mano y por primera vez en semanas sonrió aliviada. El sudor había disminuido. La fiebre comenzaba a ceder. Los ojos antes

opacos ahora tenían brillo. Afuera, en la oscuridad de la selva, unos ojos observaban.

El hombre estaba allí de nuevo, sentado, en silencio, con una flor en la mano y la mirada perdida en la casa de barro. Una lágrima resbaló por su rostro. Al día siguiente, Ru fue al mercado con un paso más ligero. Los vendedores lo notaron. Pareces más viva hoy. La niña está mejor. Sí, un ángel

pasó por aquí, respondió ella misteriosa.

Al volver pasó por el sendero, pero el hombre ya no estaba allí. En el lugar donde se había parado, había ahora una huella profunda y a su lado una rosa seca. Ruth sintió un escalofrío. Esa noche, mientras Rachel dormía, Ru se sentó en el umbral de la puerta. El cielo estrellado parecía más

cercano. El viento soplaba tibio.

Y en lo profundo de su corazón supo, alguien estaba cuidando de ellas. No sabía quién ni por qué, pero sabía que la cura de Rachel había llegado con aquel silencio. Y mientras acariciaba el cabello de su hija, murmuró, “Quien quiera que se hace gracias.” Rachel respiraba tranquila y su rostro por

primera vez en semanas estaba sereno. Aquella aldea, tan acostumbrada al juicio y al dolor, no lo sabía.

Pero un nuevo capítulo de la historia apenas estaba comenzando y tenía ojos distantes, pasos ligeros y una misión que aún estaba por revelarse. Después de aquel día en que Rachel empezó a recuperarse, algo cambió. El aire en la aldea parecía diferente, como si los árboles susurraran secretos que Ru

aún no lograba entender, pero lo sentía. Ya no estaban solas.

Pequeñas cosas comenzaron a suceder. demasiado precisas para hacer coincidencia. En la botica improvisada del curandero Cefa, Ru fue a buscar más pomada y jarabes. Había juntado unas monedas vendiendo jabón y collares hechos con semillas secas. “Esto no alcanza ni para la mitad”, dijo ella

empujando las monedas en el mostrador.

CFA se rascó la barba, sonríó de lado. “Está todo pagado, Rut.” “¿Pagado por quién? Él se encogió de hombros, pero una leve sonrisa se escapó. Solo dijeron, “Entrégalo a la mujer del corazón grande.” Ru regresó a casa con el corazón acelerado.

Intentó ignorarlo, intentó encontrar una explicación, pero al día siguiente, el techo que llevaba meses goteando sobre la cama de Rachel estaba reparado. ¿Quién hizo esto?, preguntó al vecino don Amadú. Vi a un hombre trabajando allí ayer alto con túnica oscura. No dijo nada, solo lo hizo. Siempre

eran los mismos relatos. Un hombre callado, bien vestido, con aire de no pertenecer a la aldea, pero que aparecía en los momentos justos, Ruth comenzó a andar con un cuchillo escondido en la cintura.

Sentía el peso de la deuda y el miedo a lo desconocido. Cierta noche oyó un ruido en la puerta. Salió con la hoja en la mano lista, pero lo único que encontró fue un cuaderno nuevo dejado en el umbral con páginas en blanco y una pluma azul. Rachel había empezado a intentar escribir. Ru lo sabía.

Alguien estaba invirtiendo en aquella niña, alguien que la conocía, alguien que tal vez la hubiera conocido antes. El nombre llegó días después, como un trueno silencioso. Era tarde. Rachel dormía. Ru salió a buscar leña. En el camino, él estaba allí de pie, otra vez en la curva de las piedras. Tú,

dijo Ruth, más cansada que asustada. Él se acercó lentamente. No necesitas tener miedo.

Andas rondando mi casa, dejando cosas. Dime, ¿quién eres? El hombre bajó los ojos, respiró hondo y finalmente dijo, “Mi nombre es Ford. Fort Ocafor.” El nombre no le decía nada, pero aquellos ojos, esos ojos, “¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás detrás de mi hija?” Silencio. Pasó la mano por el

rostro como si aquello pesara desde hacía años. No vine por ti, vine por ella.

¿Qué? Ella, Rachel, es mi hija. Rus dio un paso atrás. El mundo quedó mudo por un segundo. Repite. Rachel. Es mi hija. Yo soy el padre. El corazón de Ruth se aceleró. El cuchillo que cargaba cayó al suelo. Se quedó sin voz. Ford continuó. Mi esposa murió en el parto. Yo estaba destruido. Mi familia

me presionó para dejarla.

Decían que sería mejor, que nunca podría mirarla sin recordar a la mujer que perdí. Yo fui débil. Yo huí. La abandoné. Dejaste a un bebé en una cesta bajo la lluvia. La voz de Ruth salió dura, temblorosa. Me arrepiento de eso todos los días desde entonces. todos los días. Y ahora vuelves con

medicinas, cuadernos, techo nuevo.

¿Quieres comprar qué, Ford? Redención. Las palabras cortaron como cuchillo caliente en carne viva. Ford cerró los ojos, lágrimas corrían. Solo quiero conocerla, saber en quién se convirtió, intentar compensar. Compensar. ¿Tienes idea de lo que esa niña pasó? de los nombres que escuchó, de las

enfermedades, del hambre, del frío.

Ella lloraba por no saber quién era y yo inventaba historias de princesa porque la verdad era demasiado fea. Rachel, despierta, oyó parte de la conversación. Salió tambaleando hasta la puerta. Mamá, ¿quién es este hombre? Ru se congeló. Fort también. Rachel los miraba a ambos confundida, aún

pálida, pero con la mente más alerta que nunca.

Dijiste que no sabías quiénes eran mis padres. Ru se arrodilló delante de ella. No lo sabía hasta ahora. Ford se acercó despacio. Rachel, yo soy yo soy tu padre. La niña abrió los ojos de par en par. Parecía no entender. O quizá no quería entender. Padre, pero yo solo tengo a mamá. Yo te dejé

cuando eras bebé. Fue el mayor error de mi vida, pero nunca, nunca te olvidé.

Rachel lo miraba como quien ve a un extraño con un pedazo de su alma. Luego miró a Ruth. Tú me criaste. Tú me salvaste. Ru asintió en silencio. Rachel corrió hacia adentro. Se encerró en el cuarto. Ru quiso ir detrás, pero se detuvo. Respiró hondo. Miró a Ford con los ojos rojos de rabia. Tú

causaste esto. Lo sé. Entonces escucha. No voy a impedir que hables con ella.

No voy a esconder lo que es tuyo, pero no vas a destruir lo que me llevó toda la vida a intentar construir. Forta asintió. Ella es mi hija, pero también es tuya. Al día siguiente, Rachel salió del cuarto, se sentó al lado de su madre en silencio. Después de algunos minutos susurró, “¿Él quiere

llevarme con él?” Ru suspiró. dijo que puede darte escuela, comida, una vida cómoda en la ciudad.

Y tú, yo me quedo. Esta es mi casa, mi lugar. Rachel quedó en silencio. Luego respondió con los ojos húmedos. Estoy dividida, mamá. Aquí soy feliz, incluso cuando duele, pero allá quizá tenga un futuro. Ruth acarició el cabello de la niña. Tienes que seguir tu camino, Rachel, aunque sea lejos de

mí.

Pero entiende, el amor que te dio vida no vino de la sangre, vino de la elección y yo te elegí todos los días. Rachel lloró en el regazo de su madre. Afuera, Fort esperaba sentado en la piedra donde todo comenzó, con una flor en la mano, la misma flor que dejó el primer día esperando para comenzar

de nuevo. La casa de barro, que por tantos años había sido sinónimo de protección y silencio, ahora vibraba con tensión y duda.

Rachel, sentada en el umbral de la puerta, miraba el cielo naranja del atardecer, como si buscara respuestas entre las nubes. El cuaderno que había recibido estaba sobre su regazo, abierto, pero en blanco. Ru estaba dentro de la casa preparando un té con movimientos lentos y cansados.

Desde la revelación sus pasos eran más pesados. El amor por su hija no había cambiado, pero el miedo a la pérdida rondaba cada pensamiento. Afuera, Ford guardaba sentado a la sombra del gran árbol donde los pájaros se posaban al final del día. No insistía, solo esperaba. Sabía que su sola presencia

ya era ruido suficiente. Toda la aldea ya sabía la historia.

En Calumbé nada permanecía en secreto por mucho tiempo. Algunos apoyaban a Rut, otros veían en Fortunidad de que Rachel tuviera una vida mejor. Había murmullos en el mercado, debates en las aceras e incluso oraciones hechas por las noches por algunas señoras que pedían que Dios guiara el camino de

la niña.

Aquella noche, Reachel escribió dos cartas. La primera con manos temblorosas fue para Ford. Ella no conseguía hablar con él directamente. Sus sentimientos aún eran un enredo de dolor, rabia y curiosidad sin resolver. Señor Ford, sé que es mi padre y sé que usted está intentando hacer lo correcto

ahora, pero para mí lo correcto fue quien se quedó, quien me sostuvo, quien me enseñó a ser fuerte cuando el mundo decía que era débil.

No lo odio, pero tampoco consigo amarlo todavía. Perdóneme. Rachel. La segunda carta fue para Ruth. La dejó sobre la almohada de su madre con una flor seca al lado. La misma flor que Ru usaba en el cabello en los días en que quería sentirse bonita. Mamá, yo no habría crecido si no fuera por ti.

No habría resistido a las piedras, al hambre, a las palabras, a la fiebre. Tú eres mi raíz y aunque vaya a otro lugar, siempre voy a recordar a quien me dio alas. Te amo siempre, Rachel. Pero aquella madrugada, mientras pensaba en su elección, el destino decidió actuar. Un trueno distante anunció

la lluvia.

Ru salió al patio a recoger la ropa del tendedero. Estaba oscuro y la tierra estaba resbaladiza. Fue entonces que resbaló. golpeándose la cabeza contra una piedra. Reachel oyó el ruido. Corrió al patio encontrando a su madre caída, inconsciente, con sangre escurriendo por la 100. “Mamá, mamá,

háblame”, gritó desesperada. Corrió hasta la casa de Cfa, que ya dormía.

Fort, que pasaba cerca del campo, escuchó los gritos y corrió también. En minutos, Ruth estaba tendida en el suelo de la casa con paños fríos en la cabeza y la aldea comenzaba a aglomerarse. El accidente corrió de boca en boca. Rachel no se apartó ni un segundo. Lloraba, limpiaba el rostro de su

madre, sostenía su mano. Eres mi familia.

Nunca voy a dejarte nunca, repetía con la voz quebrada. Fort estaba allí. De pie en la esquina de la casa, observando todo, quiso acercarse, pero cuando intentó hablar con Rachel, ella simplemente lo interrumpió con los ojos llenos de dolor. “Usted es un desconocido para mí.” La frase cortó más

profundo que un cuchillo. Fortó el nudo en la garganta.

Sabía que lo merecía, pero dolía. Dolía como si Reichel hubiera dicho aquello en fuego. En los días que siguieron, Ruth quedó en cama. El golpe en la cabeza le causó confusión, mareos y una fiebre que volvía siempre al final de la tarde. Reachel cuidaba con la misma dedicación con la que había sido

cuidada.

Preparaba los tés, la bañaba con paño húmedo, cantaba bajito las mismas canciones que aprendió de su madre. Sh, mamita, estoy aquí. Igual que tú hiciste conmigo, ¿recuerdas? Ford, aunque distante emocionalmente, ayudaba como podía. Compraba medicinas, reparaba objetos rotos de la casa, dejaba

frutas frescas en la puerta sin decir nada. Intentó de nuevo conversar con Rachel.

Rachel, ¿puedo hablar contigo? Ella ni levantó los ojos del libro. Estoy ocupada. Sé que es difícil, pero solo quiero saber cómo estás. Estoy bien con mi mamá. Yo también soy tu padre. No me viste enferma, no me viste pequeña, no me viste crecer. Fort respiró hondo. No lo vi porque fui cobarde, pero

ahora estoy aquí. Ella cerró el libro con fuerza. Es tarde.

Fort se alejó sintiéndose más pequeño que el suelo bajo sus pies. Ruth, aún enferma, intentó hablar con Rachel sobre el perdón. Una tarde en que la fiebre se dio un poco, llamó a la hija con voz ronca. Él es tu padre. Y se equivocó. Sí, pero a veces las personas toman decisiones erradas por causa

del dolor.

Eso no borra lo que hicieron, pero quizás quizás merezcan una oportunidad. Rachel miró a los ojos de su madre. Y si me lleva lejos de ti, hija? Nadie te lleva de mí, porque el amor de verdad atraviesa camino, ciudad, tiempo. Si es tu destino ir, lo voy a entender, pero no vayas por lástima y

tampoco te quedes por miedo. Rachel se acostó a su lado tomando su mano. Me quedo por amor.

La aldea, ahora unida por el accidente, comenzó a involucrarse más. Las señoras traían caldos. Los hombres dejaban leña, los niños cuchicheaban historias sobre la hija del milagro, que ahora cuidaba de la madre como a una reina enferma. Ford, al ver la escena de solidaridad y el amor entre las dos,

lloró de noche, solo bajo el árbol donde solía esperar.

Escribió una carta que dejó con Cefa. Rachel, fui débil y el tiempo no vuelve, pero mi amor por ti es real, aunque no consigas aceptarlo ahora. Voy a esperar algún día quizá quiera saber más y ese día estaré aquí o donde sea que esté. Ford o Cfor. La carta nunca fue entregada. Rachel la encontró por

casualidad después en la casa del curandero.

La leyó en silencio, la dobló y la guardó en la cajita donde guardaba las flores secas de la infancia, junto con los sueños cocidos en telas y recuerdos que no tenían nombre. Y por primera vez susurró para que nadie la oyera. Quizá algún día. Los días en Calumbé volvieron a tener color.

Lentamente, como el cielo que aclara después de una larga noche de tormenta. Ru tras semanas al borde del abismo, comenzó a levantarse con más firmeza. La fiebre cesó, los dolores de cabeza disminuyeron y con el cuerpo sanando también el corazón comenzó a dar espacio a algo que ella misma no

esperaba, la paz.

Rachel, más madura de lo que su edad permitía, seguía siendo los ojos y las manos de la casa. cocinaba, barría, preparaba té, organizaba los paños y leía para su madre al final de la tarde, cuando el sol pintaba el suelo de dorado. Ru observaba a su hija con los ojos llenos.

Era imposible no ver cuánto había crecido, no solo en altura, sino en alma. La niña que antes corría descalsa por el patio, ahora caminaba con pasos firmes, aún cargando cicatrices que no se veían. Una mañana, Ru despertó con el sonido de la asada en el patio. Espió por la ventana. Era Ford,

callado, sudando, limpiando la maleza, organizando las plantaciones.

Ella no dijo nada, solo observó un gesto aunque simple, decía más que mil disculpas. Más tarde, ya sentada en la silla de paja, Ruth llamó a Rachel con voz tranquila. Hija, ven aquí. La niña se sentó a su lado con el cuaderno en el regazo. Hoy soñé con tu abuela. Ella decía que solo tenemos dos

elecciones en la vida cuando alguien nos hiere.

O postergamos el perdón o lo resolvemos de una vez. Rachel quedó en silencio. ¿Y qué? ¿Y qué eligió usted? Ruth miró al cielo. Elegí resolver, no para olvidar lo que pasó, sino para no dejar que se convierta en un peso que me derribe cada vez que respiro. Rachel bajó la cabeza. Jugaba con la

esquina del cuaderno sin escribir nada.

Él lo está intentando, ¿verdad? Sí, y con sinceridad parece. Pero todavía duele. Ru tocó la mano de su hija. El perdón no necesita ser rápido, pero necesita empezar en algún lugar. Rachel pasó el resto del día en silencio. Fue hasta la piedra donde solía jugar cuando era pequeña. Miró el campo,

luego la aldea.

Pensó en las noches de fiebre, en el cuaderno, en las cartas, en las flores dejadas en el umbral. Y cuando el sol se puso, ya sabía qué hacer. Esa noche Ford cenaba afuera, como hacía desde que Rus enfermó. Una fogata baja iluminaba su rostro cansado. Rachel se acercó con pasos lentos. Él la miró

sorprendido. Ella se detuvo de pie frente a él. Papá.

La palabra salió temblorosa, por primera vez dicha con el corazón abierto. Ford tragó en seco. No respondió. Solo espero. Yo quiero intentarlo, pero despacio. Aún es difícil. Ford se levantó despacio. Rachel, ¿no sabes lo que esto significa para mí? Ella hizo un gesto con la mano. Pero no me apures.

Necesito mi tiempo y tendrás que reconquistarme como persona antes de ser padre. Lo acepto cómo y cuando tú quieras. Ella sonrió levemente y volvió a entrar en la casa. Ford se quedó allí mirando la fogata. Por primera vez el calor era más que fuego. Era inicio, era puente. Con el paso de los días,

la presencia de Ford dejó de ser incómoda. Empezó a ayudar de verdad.

Cuidaba la siembra, hacía reparaciones, buscaba agua, llevaba a Reachel a la escuela, pero ahora ella iba con las trenzas más cuidadas y con una sonrisa casi imperceptible en los ojos. Rachel comenzó a llamarlo papá, solo cuando nadie la veía. En los primeros días usaba solo la mirada.

Después, un gracias, papá, se le escapó una mañana en que él cargó su bolsa pesada. Casi lloró en ese mismo instante. Y Ruth observaba todo con la serenidad de quien aprendió a vivir un día a la vez. A veces, cuando lavaba ropa en el patio, Ford venía a ayudar sin ser llamado. “No necesitas hacer

esto”, decía ella. “Quiero hacerlo”, respondía él.

“El arrepentimiento es insistente, ¿no?” Él reía. Una risa leve, casi infantil. Sí, pero aún más insistente es la voluntad de hacer diferente. Comenzaron a conversar más, a compartir historias. Él contaba sobre la ciudad, sobre el tiempo en que intentó recomenzar y no pudo, sobre la ausencia que se

convirtió en culpa.

Y ella contaba sobre Rachel, cómo hablaba cuando era bebé, cómo lloraba de noche, cómo inventaba canciones mientras recogía hojas. Una tarde, Rachel llegó de la escuela y vio a los dos riendo en el patio. No una carcajada fuerte, sino esa risa tímida que nace cuando el alma se relaja un poco.

Se detuvo en la entrada y los observó y no sintió rabia ni celos, sintió alivio. La semana siguiente, la aldea organizó una celebración de replantío, una costumbre antigua después de las crisis. Cada familia llevaba una planta para sembrar y agradecer la supervivencia. Ruth, Rachel y Fort fueron

juntos. La niña sembró una planta frutal y escribió su nombre en una tablilla de madera.

Al lado, con letras pequeñas, colocó también de Ruth y Fort. Cuando la ceremonia terminó, las señoras de la aldea se acercaron a Rut. Entonces, ¿ese es el padre? Sí, respondió ella con firmeza. Y está ayudando ahora más que muchos que nunca se fueron dijo con una sonrisa sin miedo. De regreso a

casa, Ford caminaba al lado de las dos en silencio.

Al final del sendero, Ruth se detuvo. Se volvió hacia él. No elegimos lo que la vida nos quita, pero podemos elegir qué hacer con lo que queda. Forse asintió. Y si lo que queda es amor. Ella lo miró con ojos firmes. Entonces, quizá se pueda empezar de nuevo. Y allí, bajo el atardecer africano,

entre polvo, raíces y flores replantadas, los tres siguieron el camino de regreso a casa.

No como antes, no como una familia perfecta, sino como gente que ama y que decidió recomenzar. La tierra de Calumbé, antes marcada por la sequía y los susurros de juicios, ahora florecía. Los campos estaban verdes. El río, aunque aún tímido, corría como si hubiera vuelto a creer en la vida.

Y entre las tantas casas de la aldea, una se destacaba, no por ser la más bonita ni la más grande, sino por tener dentro de ella una historia que el tiempo no consiguió borrar. Allí vivía una familia inesperada. Rachel, ahora con sus 18 años, caminaba por el patio con el mismo brillo en los ojos

que Ru solía llevar en sus tiempos de niña. Alta, fuerte, con rasgos que mezclaban el pasado y el presente, cargaba en las manos un libro grueso y en los hombros la ligereza de quien conoció el dolor, pero no permitió que la definiera. Se estaba preparando para partir. No por

rabia ni por fuga, sino por conquista. Había conseguido una beca de estudios para una universidad en la capital. El orgullo de Ruth y Ford desbordaba. La niña que llegó en un cesto, cubierta de arapos, ahora partía con libros y sueños. Ruth observaba desde la ventana sonriendo.

Estaba más vieja, pero con el alma renovada. El amor la había rejuvenecido. Las arrugas aún estaban allí, pero ahora contaban también historias felices. Y Ford, que años atrás no era más que un fantasma del pasado, ahora barría el patio con el mismo cuidado de quien cuida un templo. Él y Ru eran

ahora compañeros, nunca se casaron oficialmente.

Ru decía que el amor verdadero no necesita papel, necesita presencia. Y presencia era lo que Ford ofrecía todos los días en el desayuno, en la reparación de la cerca, en el cariño compartido entre sonrisas tímidas. La aldea que en otro tiempo juzgó, ahora callaba en respeto. Doña Málica, la misma

que difundió los primeros chismes, ahora decía con orgullo, “Rut es una mujer fuerte, fuerte y sabia. Ojalá todas fuéramos como ella.

El viejo chico que antes llamaba a Rachel niña de hechizo, ahora contaba la historia de la muchacha que se convirtió en ejemplo. Esa a es la esperanza de Calum B. Va a estudiar en la ciudad y todavía volverá para ayudar a los nuestros. Y no era mentira. Rachel planeaba regresar. Quería ser maestra.

Quería enseñar a los otros niños que podían ser mucho más de lo que les decían. Quería mostrar que la diferencia no era fealdad, era belleza en otro idioma. Una tarde soleada, la aldea organizó una ceremonia de despedida. Todos acudieron. Tíos, vecinos, niños, hasta quienes antes no hablaban con

Rut, ahora la abrazaban como a una vieja amiga.

Rachel subió a un banquillo improvisado y habló con la voz firme. Muchos aquí me conocen desde pequeña, otros me conocieron por los chismes, pero todos saben que tuve dos suertes en la vida. Una madre de corazón gigante y un padre que tuvo el valor de regresar. miró a Ruth y Ford, que estaban

tomados de la mano en medio de la multitud.

Esta aldea me enseñó a ser fuerte, pero mi casa me enseñó a amar. Y hoy parto, no para huir, sino para florecer. Los aplausos resonaron, muchos lloraron. Ruth solo asentía con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbocado. Esa noche se sentaron los tres frente a la casa. Era la última noche

antes de la partida de Rachel. Las estrellas se entelleaban como ojos de ancianos observando desde arriba.

Fortaba maíz en las brasas. Ru cosía un nuevo pañuelo para que Rachel llevara. La joven sentada en el suelo recostó la cabeza en el regazo de su madre. ¿Recuerdas la primera vez que te llamé mamá? Lo recuerdo. Era solo una palabra, pero fue el sonido más hermoso que jamás escuché. Rachel Río.

¿Y recuerdas la primera vez que él intentó abrazarme? Claro, te quedaste tiesa como palo seco, respondió Rus y los tres rieron. Ford miró a Rachel. Gracias por dejarme ser parte de tu vida, aunque fuera despacio. Ella extendió la mano y tocó la de él. Demostraste que lo merecías. Y aprendí con mamá

que el perdón es un puente. Si no lo cruzamos, la vida se queda del otro lado.

Silencio. Después, Ruth habló. ¿Saben cuál es el mayor milagro de toda esta historia? Los dos la miraron. El milagro de no dejar que el dolor endurezca el alma, de no volverse piedra, de volverse flor. Y allí, bajo el cielo de Calumbé, con el olor a maíz asado y el canto de los grillos, aquella

familia antes improbable sellaba un nuevo ciclo.

Cuando Rachel partió al día siguiente, fue acompañada por toda la aldea hasta el cruce donde pasaba el autobús. abrazó a cada persona, prometió volver, abrazó al padre, abrazó a la madre. Te amo, mamá, te amo, hija. Espérame con el atole de siempre y tú me cuentas todo sobre la ciudad. Cuando el

autobús partió, Ru lloró.

Ford también, pero era un llanto dulce, un llanto de misión cumplida. El tiempo pasó. Calumbé siguió con sus rutinas, pero ahora había algo diferente. El nombre de Rachel se convirtió en ejemplo en las escuelas. Ru y Fort comenzaron a recibir visitas de gente de la ciudad, curiosos por la historia

de la niña del sexo. Jóvenes golpeaban la puerta pidiendo consejos.

Mujeres buscaban fuerza en la mirada de Ru. Hombres escuchaban a Fort hablar sobre arrepentimiento y reconstrucción. Aquella casa sencilla se convirtió en símbolo de lucha, de fe, de recomienzo. Y en las noches en que el cielo estaba despejado, Ru y Fort se sentaban en el porche, manos entrelazadas

y permanecían allí en silencio.

Imaginaste todo esto, Ruth, preguntaba él. Nunca, pero la vida me sorprendió como tú. Y tú me salvaste como salvaste a nuestra hija. Ella sonreía. Fue ella quien nos salvó a nosotros. Y en el fondo sabían que era verdad. Calumbé ya no era la misma. La aldea aprendió que no todo error es eterno, que

no todo abandono es condena y que el amor verdadero a veces nace de donde nadie lo espera.

De una mujer que decidió amarlo que el mundo desechó. de un hombre que tuvo el valor de regresar, de una niña que unió dos mundos rotos con la fuerza del perdón. Y así bajo el cielo de una aldea africana termina una historia de dolor que se volvió milagro y recomienza todos los días una nueva

historia de amor.

El tiempo con su marcha silenciosa, continuó moldeando la vida en Calumbé, aquella aldea remota que un día juzgó, susurró y condenó. Ahora contaba con orgullo historia de aquella familia improbable, símbolo de superación. Ru y Fort vivían en la misma casa de barro, ahora reformada, pintada con

colores vivos y murales hechos por Rachel en sus visitas.

El jardín florecía lleno de flores africanas. Había bancos de madera, cortinas danzando con el viento y una terraza donde el sol descansaba cada tarde para escuchar historias. Rachel, por su parte, había florecido de manera extraordinaria. Después de la universidad, volvió a la aldea como lo había

prometido. Joven, elegante, segura y con los ojos más brillantes que nunca.

Ya profesora titulada, empezó a dar clases a los niños de la aldea, organizando una pequeña escuela con recursos sencillos, pero grandes sueños. Los niños la llamaban mamá sol porque decían que iluminaba todo. Y como la vida adora sorprender, fue allí mismo entre una clase de matemáticas y otra de

lectura, donde Rachel conoció a Luan, un joven recién llegado, voluntario de la ciudad, que vino a ayudar en los proyectos de alfabetización rural.

Era un muchacho alto, sonriente, de voz suave e ideas ambiciosas. tenía manos que sabían construir y ojos que sabían escuchar. Al principio, Rachel solo lo observaba. Él es demasiado correcto, se decía a sí misma. A veces lo correcto asusta más que lo incorrecto. Decía Ruth con una sonrisa pícara.

Ford reía desde la terraza. Si aguanta a la hija de Ruth es porque es valiente.

Rachel y Luan se acercaron como quien baila. un paso adelante, dos al lado y muchas miradas cruzadas. Empezaron a trabajar juntos. Luego vinieron las notas dejadas con semillas de flores, los paseos hasta el río, las conversaciones largas bajo las estrellas.

Y entonces, una tarde de sábado, Luan se arrodilló con las manos temblorosas y un anillo sencillo que él mismo había hecho de madera. Rachel, ¿quieres construir el resto de la vida conmigo? Ella lo miró a los ojos. Vio verdad, vio paz, vio futuro. Quiero, pero solo si es con fogata, historias y pan

caliente en el desayuno. Trato hecho dijo él sonriendo. La noticia corrió como viento en época de cosecha. La aldea entera vibró.

Rachel, la niña que un día fue llamada ahora se convertía en novia, en mujer, en símbolo de amor y esperanza. Ru lloró. Fort la abrazó y aquella noche, entre tambores y ollas sonando con alegría, el amor bailó en Calumbé. Días después, mientras Rachel organizaba los preparativos del compromiso,

Rut, sentada con Ford al borde del fuego, dijo, “¿Sabes que soñé que estábamos de blanco?” Ford rió.

Yo de blanco, solo si es para parecer curandero. No, hombre, de blanco en una boda. Ford guardó silencio. La miró con los ojos húmedos. ¿Todavía aceptarías casarte conmigo después de todo? Después de todo es exactamente por lo que acepto. Él la besó en la frente con respeto, con gratitud, con amor.

La ceremonia ocurrió una semana antes del compromiso de Rachel.

Fue sencilla en la plaza de la aldea. Ru usó un vestido azul claro cocido por las vecinas. Ford, una túnica blanca con bordados dorados. El pastor de la aldea habló poco, pero lo suficiente. Esta unión es un milagro sin alarde, un amor que pasó por la pérdida, por el error, por el miedo y eligió

continuar. Rachel entró con flores en las manos.

Llevaba la sonrisa de niña y la presencia de mujer. Hoy es la boda de mis padres, los dos, porque padre no es solo quien te hace nacer, es quien te enseña a quedarse. Ford lloró. Ruth también y la aldea entera aplaudió. El día del compromiso de Reichel y Luan, el ambiente era de fiesta desde el

amanecer.

Los niños corrían con cintas en el cabello. El olor a frijoles con coco llenaba el aire y las mujeres cargaban bandejas con buñuelos de plátano, jugos de tamarindo y maíz asado. Ru y Fort recibían a los invitados en la entrada de la casa. Esta fiesta es de nuestra niña, decía Rut, aquella que llegó

en silencio y se volvió voz. Completaba Fort.

Rachel usaba un vestido hecho de telas africanas con estampados que contaban su historia, flores, lluvia, manos entrelazadas y un sol en el centro del pecho. Luan la esperaba frente a la escuela que ahora llevaba el nombre de Rut, escuela madre de la tierra. Cuando Rachel llegó, todos se

levantaron. Caminó lentamente mirando cada rostro. Vio su historia en los ojos de la aldea. Cada paso era un capítulo.

Cada sonrisa, una cicatriz curada. El compromiso fue sellado con palabras simples. Prometo amarte como me enseñó mi madre con valentía. Dijo Rachel. Prometo respetarte como me enseñó tu padre con constancia”, dijo Luan, “Aplausos, baile, música y fiesta hasta que la luna estuvo alta en el cielo.

Al final de la noche, Rachel se sentó en el mismo banco de madera donde años atrás escuchó a Rut hablar sobre el perdón. Mamá, sí, hija. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el perdón es un puente? Claro. Y tú lo cruzaste como nadie. Rachel miró a Luan riendo con los niños. Tú construiste mi camino.

Ahora yo quiero hacer lo mismo por otros. Ruth sonró. Ya lo haces.

En el horizonte, el cielo estrellado parecía inclinarse para bendecir aquella aldea. Y allí, en ese pedazo de tierra olvidado por el mundo, se estaba escribiendo una nueva historia. No con lujo, sino con dignidad, no con perfección, sino con amor. Calumbe aprendió que la familia no nace solo de la

sangre, sino del vínculo, que el amor no depende del origen, sino de la elección diaria de permanecer y que el perdón es de verdad un puente difícil de cruzar, pero hermoso cuando se alcanza.

En la terraza de la casa, Ru y Ford se sentaban juntos como siempre hacían al atardecer. Manos entrelazadas, silencio cómodo. Imaginabas todo esto, Rut. No, pero ahora ya no imagino la vida sin ello. Y allí, con el olor a tierra mojada y esperanza en el aire, la vida seguía con pasos firmes,

recuerdos guardados y los ojos puestos en el mañana.

Porque al fin de cuentas la mayor herencia de todas es el amor que decidió quedarse. Y así termina la historia de Ruth, Ford y Rachel, una familia que no nació de la sangre, sino que nació del amor, del coraje, de la renuncia y del perdón. Tal vez tú, que me escuchaste hasta aquí estés pasando por

un momento difícil.

Tal vez alguien te haya abandonado. Tal vez creciste sintiendo que te faltaba un pedazo de tu historia. Tal vez ya te sentiste como Rachel, rechazado, diferente, solo o como Ruth, luchando con poco, juzgada o olvidada, o incluso como Fort, arrepentido, queriendo volver, pero sin saber cómo.

La verdad es que todos hemos sido heridos, pero también tenemos el poder de sanar. ¿Sabes? Esta historia me recuerda mucho un verso de la Biblia que dice así: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.” Apocalipsis 21:5. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios que transforma tragedia en testimonio,

que toma a una mujer olvidada, a un hombre quebrado, a un niño rechazado. Y hacen nacer una familia inesperada, una historia en la que nadie creía, pero que él escribió con detalles de amor.

Y si lo hizo con ellos, también lo puede hacer contigo. Por eso, mi consejo de amiga, de corazón a corazón es no desistas de tu historia, no cierres tu corazón al amor, no te detengas en el capítulo del dolor. Dios tiene mucho más para escribir en tu vida. Tal vez sea hora de recomenzar, de liberar

perdón, de volver a casa, de buscar a Dios.

Tal vez hoy sea el día de abrir la Biblia otra vez, de hacer aquella oración que dejaste de hacer, de decir, “Señor, ayúdame. No sé cómo, pero quiero un nuevo comienzo.” Y yo te digo, él escucha, él responde, él cuida. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela, deja

tu like, suscríbete aquí al canal porque vienen muchas historias hermosas y comenta aquí abajo desde qué país nos estás viendo.

Quiero mucho saber hasta dónde está llegando este mensaje de fe y amor. Y si quieres oramos ahora juntos. Señor, gracias por esta historia que nos enseña que el amor vence, que el perdón sana y que tú eres especialista en recomienzos. Visita el corazón de quien escucha esto ahora.

Restaura familias, sana heridas antiguas, da fuerzas para seguir. Ayúdanos a no desistir, a confiar en tus planes en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, no estás solo. Dios está escribiendo algo hermoso, incluso si ahora parece difícil. Nos vemos en el próximo video con cariño, tu amiga del

corazón.

News

MI SUEGRA ME EMPUJÓ EMBARAZADA POR LAS ESCALERAS… PERO LO QUE PASÓ DESPUÉS NADIE LO IMAGINABA…

El grito desgarrador de Camila Ferreira resonó por toda la mansión colonial de San Ángel como un eco de muerte….

Un Padre Soltero Vio A Un Niño Amarrado Hasta Muerto En El Bosque. Su Acción Dejó A Todos En Shock…

En medio del bosque Blackwood, húmedo y frío, David se detuvo al escuchar un soyoso ahogado entre las hojas. Al…

Niña Expulsada por Su Madrastra Tras el Funeral de Su Padre. Pero Un Millonario Irrumpió y Dijo…

Una niña de 6 años fue arrastrada al patio por su madrastra y el amante de esta justo después de…

Millonaria entró sin avisar y escuchó a su hijo gritando en el baño

La casa estaba en silencio, un silencio incómodo, denso, demasiado para ser un miércoles por la tarde. Rebeca no tenía…

Hermana desapareció en aeropuerto en 2007, 11 años después enviaron un mensaje desde su número

En agosto de 2007, María Elena Vázquez desapareció sin dejar rastro en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, mientras…

Familia desapareció en 2005 en una zona rural – 7 años después, un civil encontró algo impactante

En marzo de 2005, en las afueras de la ciudad de Panamá, la familia Serrano, Héctor Isabel y sus dos…

End of content

No more pages to load