Un niño en la sombra de la tragedia

Desde el principio, la vida de James Matthew Barrie estuvo marcada por la pérdida y la fragilidad. Nació en 1860 en Kirriemuir, un pequeño pueblo escocés donde el viento parecía susurrar viejas leyendas y las colinas guardaban secretos de generaciones. Era el noveno hijo de una familia numerosa, y aunque el bullicio de hermanos llenaba la casa, siempre sintió que algo lo separaba del resto: una especie de melancolía que lo acompañaba incluso en los juegos más alegres.

Pero nada lo preparó para el golpe que recibiría a los seis años de edad. Su hermano David, el favorito de su madre, el hijo prodigio, murió en un accidente de patinaje sobre hielo la víspera de cumplir catorce años. La muerte de David fue como una piedra arrojada al estanque tranquilo de su infancia. Las ondas de dolor se expandieron, tocando cada rincón del hogar, pero especialmente el corazón de su madre, Margaret Ogilvy.

James, con apenas seis años, vio cómo la luz de los ojos de su madre se apagaba. Margaret permanecía largas horas en la penumbra, abrazando la ropa de David, susurrando su nombre, esperando en vano escuchar sus pasos en la escalera. James, desesperado por consolarla, intentó lo imposible: se vistió con la ropa de su hermano, imitó su voz, caminó como él. Todo para arrancar una sonrisa, para devolverle a su madre aunque fuera una sombra del hijo perdido.

Pero nada funcionó. Margaret, sumida en un duelo inabarcable, apenas podía ver a James: veía a través de él, buscaba a David en cada gesto, en cada palabra. Fue entonces cuando James comprendió que hay dolores que no se curan, solo aprenden a llevar una máscara. Y que a veces, el amor de un hijo no basta para salvar a una madre del abismo del duelo.

El niño que no podía crecer

La herida de la muerte de David nunca sanó del todo. James creció con la sensación de ser un sustituto, un eco de alguien más querido. Se refugió en los libros, en los relatos de aventuras y fantasmas que su madre le contaba antes de que la tristeza la venciera. Soñaba con tierras lejanas, con bosques encantados y mares infinitos donde los niños nunca morían y las madres siempre esperaban con los brazos abiertos.

Al llegar a la adolescencia, James se trasladó a Londres, decidido a hacerse un nombre como escritor. La ciudad era un hervidero de artistas, poetas y soñadores. Barrie se mezcló entre ellos, tímido y observador, con su baja estatura y su aire de niño grande. Publicó artículos, obras de teatro, cuentos. Su éxito fue creciendo, pero la soledad seguía a su lado como una sombra fiel.

Durante años, Barrie buscó en la literatura el alivio que no hallaba en la vida real. Pero la herida de David, y la distancia emocional con su madre, lo mantenían anclado en la infancia, incapaz de dar el salto a la madurez plena. Era, en muchos sentidos, un hombre que no quería crecer.

El encuentro con los Llewelyn Davies

Fue entonces cuando el destino le tendió una mano inesperada. Un día de primavera, mientras paseaba por los jardines de Kensington, Barrie se cruzó con un grupo de niños que jugaban al pirata y al escondite entre los árboles. Eran los hijos de Sylvia Llewelyn Davies: George, Jack, Peter, Michael y Nico. Sus risas llenaban el aire, y Barrie, fascinado, se acercó tímidamente.

Al principio, los niños lo miraron con recelo: un adulto extraño, pequeño y delgado, que les preguntaba por sus juegos. Pero pronto, Barrie demostró que podía imaginar tan bien como ellos. Se inventó historias de barcos voladores, islas secretas y hadas traviesas. Les enseñó a “volar” saltando desde los bancos, a luchar con espadas de madera contra piratas invisibles, a buscar tesoros enterrados bajo los arbustos.

Sylvia, la madre de los niños, observaba la escena desde lejos. Viuda desde hacía poco, se sentía abrumada por la responsabilidad de criar sola a cinco hijos. Pero Barrie, con su ternura y su fantasía, se convirtió en un aliado inesperado. Pronto, fue invitado a la casa de los Llewelyn Davies, donde pasó tardes enteras contando cuentos, organizando obras de teatro improvisadas y escuchando los sueños de los niños.

Para Barrie, la familia Llewelyn Davies fue un regalo caído del cielo. Encontró en ellos la calidez, la espontaneidad y la alegría que tanto había añorado. Se convirtió en su “tío Jim”, el adulto que no juzga, que juega, que comprende. Y en ese vínculo nació la semilla de su obra más famosa: Peter Pan.

Nunca Jamás: el refugio de los niños perdidos

Inspirado por las aventuras de los Llewelyn Davies, Barrie comenzó a escribir la historia de un niño que podía volar y que se negaba a crecer. Peter Pan era, en el fondo, la encarnación de todos los niños que Barrie había amado y perdido: su hermano David, los hijos de Sylvia, y también el niño interior que él mismo había dejado atrás.

En “Peter Pan”, los niños vuelan a Nunca Jamás, una isla donde el tiempo se detiene, donde los piratas acechan y las hadas conceden deseos. Allí, los niños perdidos encuentran un hogar, y las madres nunca olvidan a sus hijos. Barrie volcó en esas páginas su dolor y su esperanza, su deseo de proteger a los inocentes del paso implacable del tiempo.

La obra fue un éxito inmediato. Los niños de Londres soñaban con volar, con luchar contra el Capitán Garfio, con no crecer jamás. Pero pocos sabían que, detrás de la fantasía, se ocultaba una herida profunda. Barrie escribió una vez: “Creé a Peter Pan para que los niños que más amaba no tuvieran que morir”. Era su forma de resistirse a la pérdida, de ofrecer a los niños un refugio eterno, aunque solo fuera en la imaginación.

La muerte de Sylvia y la promesa de Barrie

La felicidad de Barrie con los Llewelyn Davies no duró para siempre. Sylvia, la madre, enfermó de cáncer. Barrie estuvo a su lado en todo momento, cuidando de ella y de los niños. Cuando Sylvia murió, Barrie cumplió la promesa que le había hecho en vida: cuidar a sus hijos como si fueran suyos.

Se convirtió en tutor legal de los Llewelyn Davies, un papel que asumió con devoción y ternura. Algunos lo miraban con sospecha: un hombre adulto, sin hijos propios, criando a cinco niños que no eran de su sangre. Pero Barrie no prestó atención a los rumores. Para él, los niños eran su familia, su razón de vivir, el ancla que lo mantenía a salvo del naufragio de la soledad.

Las tardes en la casa de Barrie se llenaron de juegos, meriendas y nuevas historias. Peter Pan seguía creciendo, alimentado por la imaginación de los niños y el amor incondicional de su creador. Barrie encontró en ellos la redención que tanto había buscado: una familia elegida, un amor sin condiciones.

El dolor que nunca se va

Pero la vida, implacable, siguió llevándose a quienes Barrie más amaba. George, el mayor de los Llewelyn Davies, murió en la Primera Guerra Mundial, alcanzado por una bala enemiga en las trincheras de Francia. Michael, el más sensible y cercano a Barrie, se ahogó en un lago a los veintiún años, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras.

Cada muerte fue una puñalada para Barrie. Volvió a sentir el dolor de la infancia, la impotencia de no poder salvar a quienes amaba. Se encerró en sí mismo, refugiándose aún más en la escritura y en la compañía de los pocos niños que le quedaban.

A menudo, se preguntaba si Peter Pan era una bendición o una maldición: un refugio para los niños perdidos, sí, pero también un recordatorio de que todos, tarde o temprano, debían partir. Sin embargo, cada vez que veía a un niño abrir un libro de Peter Pan, Barrie sentía que, de algún modo, los que se habían ido seguían vivos. Que mientras alguien recordara a Peter, a los niños perdidos, a los hermanos Llewelyn Davies… ellos nunca desaparecerían del todo.

La fantasía como salvavidas

Con el paso de los años, Barrie se convirtió en una figura excéntrica y solitaria. Los periódicos lo describían como “el hombre que no quería crecer”, y muchos lo consideraban extraño por su devoción a los niños y a la fantasía. Pero pocos comprendían que, para él, la fantasía no era una evasión, sino una necesidad vital.

“Hay heridas que la gente no ve —escribió Barrie en una carta—. Por eso no entienden por qué alguien escribe fantasía. Pero a veces, la fantasía es lo único que nos mantiene vivos”.

Barrie nunca dejó de escribir, de inventar historias donde los niños podían volar y las madres nunca morían. Sabía que el dolor de la pérdida nunca desaparece, pero también que el amor puede transformarse en algo eterno si se convierte en cuento, en mito, en promesa.

El legado de Peter Pan

Hoy, cada vez que alguien abre un libro de Peter Pan, está dando vida a los niños que Barrie amó y perdió. Está recordando a David, a George, a Michael, a todos los niños que partieron demasiado pronto. Y, quizá sin saberlo, está devolviendo un poco de vida al propio Barrie, al niño que nunca pudo crecer, al hombre que hizo de su dolor un regalo para el mundo.

Peter Pan no es solo un niño que no quiere crecer. Es cada niño que se fue antes de tiempo. Cada alma que el mundo olvidó. Una promesa de que, mientras alguien recuerde, nadie muere del todo.

Y así, en la isla de Nunca Jamás, bajo el vuelo de los niños perdidos, la herida de Barrie sigue brillando como una estrella: invisible, pero eterna.

News

Prometo pagar cuando crezca

El hombre que lo tenía todo… menos un hogar La ciudad se cubría de un suave manto dorado mientras el…

Nunca soltaré tu mano

El comienzo de dos vidas Rachel tenía veinticuatro años y un mundo entero por delante. Había terminado la universidad hacía…

El precio de un viaje

La rutina de Carlos Carlos tenía 45 años y la piel curtida por el sol y el estrés. Su cabello,…

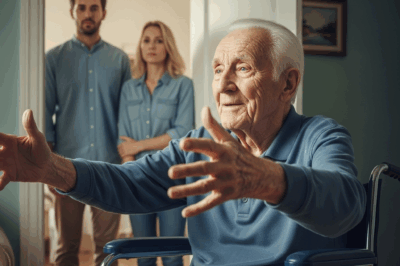

El Último Abrazo

El hombre que espera En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

El Carrito de los Sueños

La esquina del auditorio “Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se…

End of content

No more pages to load