El hombre que lo tenía todo… menos un hogar

La ciudad se cubría de un suave manto dorado mientras el sol se despedía, tiñendo las calles de nostalgia y promesas incumplidas. Alejandro Ramírez caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo, dejando atrás la torre de cristal que albergaba las oficinas de su empresa. Era uno de los hombres más ricos del país. Los periódicos lo llamaban “el magnate de la innovación”; las revistas de sociedad, “el soltero más codiciado”. Pero Alejandro sabía, en la soledad de sus noches, que ni el dinero ni el éxito llenaban el vacío que sentía en el pecho.

Cada día, al regresar a su mansión silenciosa, Alejandro experimentaba una extraña opresión. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y los ecos de su infancia –juegos olvidados, risas apagadas, el aroma de la cocina de su madre– lo perseguían sin piedad. Había perdido a sus padres siendo joven, y desde entonces, su vida se había convertido en una carrera frenética por acumular riquezas y reconocimiento. Pero ninguna cantidad de ceros en su cuenta bancaria podía comprarle lo que realmente anhelaba: pertenecer a alguien, ser importante para alguien.

Esa tarde, el cansancio era más fuerte de lo habitual. Alejandro decidió caminar a casa, buscando en el aire fresco una respuesta a su jaqueca… o quizás a su soledad. No sospechaba que, en una esquina cualquiera, el destino le tenía preparada una lección que cambiaría su vida para siempre.

La promesa de una niña

Frente al mercado de la esquina, justo cuando pensaba en tomar un taxi, una voz temblorosa pero firme lo detuvo:

—Señor… ¿me puede ayudar? Solo necesito leche para mi hermanito. Le prometo que se la voy a pagar cuando sea grande.

Alejandro se giró, desconcertado. Frente a él, una niña de no más de seis años lo miraba con ojos grandes y oscuros, llenos de una seriedad que no correspondía a su edad. Sostenía un bulto envuelto en una manta raída, y sus mejillas, aunque sucias, conservaban un rubor de dignidad.

—¿Dónde está tu mamá? —preguntó, sin saber muy bien cómo reaccionar.

—En casa. Está enferma. No puede caminar.

La respuesta fue tan directa, tan desprovista de autocompasión, que Alejandro sintió una punzada en el corazón. Dudó un instante, pero la determinación de la niña lo desarmó. Sin más palabras, la acompañó al mercado cercano. Allí, mientras la niña señalaba tímidamente la botella de leche más barata, Alejandro llenó una canasta con leche, frutas, pan, arroz, pañales y hasta algunos dulces.

La niña lo miraba entre asombrada y confundida.

—Es demasiado. No tengo cómo pagarle.

Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo.

—Considéralo un adelanto de tu promesa —dijo, guiñándole un ojo.

Salieron del mercado y caminaron una cuadra, hasta que la niña se detuvo frente a un callejón oscuro.

—Aquí vivo —dijo, con la cabeza en alto.

Alejandro miró alrededor, esperando ver una casa, pero solo encontró sombras y silencio. La vio alejarse entre las sombras, hasta perderse bajo un puente. Algo en su interior se removió. Movido por una inquietud que no comprendía, la siguió a la distancia. Cruzó un parque, bajó una pendiente, y la vio abrazar a una mujer pálida que la esperaba entre mantas y cartones.

—Mamá, conseguí leche.

—¿Cómo lo lograste?

—Un señor me ayudó. Es bueno.

Oculto entre los árboles, Alejandro sintió cómo algo dentro de él se rompía. Esa familia no tenía nada, pero estaban juntos. Se cuidaban. Y él, con todo su lujo, no conocía eso.

Esa noche, Alejandro no durmió. El rostro de la niña, su promesa inocente, y la imagen de la familia abrazada bajo el puente lo acompañaron hasta el amanecer.

El regreso

A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una decisión tomada. Llenó el maletero de su auto con provisiones: alimentos, mantas nuevas, medicinas, ropa. Volvió al mismo lugar, preguntando discretamente a los vendedores ambulantes hasta dar con la familia.

La mujer, de nombre Sofía, lo recibió con cautela. Sus ojos, cansados y desconfiados, lo escrutaron de arriba abajo.

—¿Qué quiere a cambio? —preguntó, con voz baja.

—Nada. Solo ayudar —respondió Alejandro, con sinceridad.

Sofía dudó, pero cuando vio las medicinas y la comida, su mirada cambió. Aún con reservas, murmuró:

—Gracias.

Camila, la niña, lo recibió con una sonrisa tímida y una hoja de papel doblada en cuatro. Era un dibujo de ella, su madre y su hermanito, rodeados de flores y un sol sonriente. Alejandro sintió que su corazón, endurecido por los años, se ablandaba un poco más.

A partir de ese día, Alejandro volvió. Día tras día. A veces traía cuentos, otras veces juguetes, siempre comida y medicinas. Al principio, Sofía se mantenía distante, pero Camila lo recibía con dibujos y preguntas. Había en esa niña una luz que llenaba los vacíos de Alejandro, un calor que no recordaba haber sentido desde la infancia.

La familia improvisada

Poco a poco, la relación entre Alejandro y la familia se fue transformando. Ya no era solo el benefactor distante; se convirtió en parte de su rutina. Ayudaba a Sofía a ir al médico, enseñaba a Camila a leer y jugaba con Mateo, el bebé, que empezaba a balbucear sus primeras palabras.

Las tardes bajo el puente se llenaron de historias y risas. Alejandro redescubrió el placer de contar cuentos antes de dormir, de escuchar los sueños de una niña que, a pesar de las dificultades, nunca perdía la esperanza. Camila le hablaba de su deseo de ser doctora “para curar a mamá”, y Alejandro le prometía que haría todo lo posible para ayudarla.

Un día, mientras compartían una merienda improvisada, Camila le preguntó:

—¿Usted era feliz antes de conocernos?

Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser honesto consigo mismo.

—No lo era —admitió—. Pero ahora, creo que empiezo a entender qué es la felicidad.

Sofía, que escuchaba desde su rincón, lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud.

Un nuevo hogar

El invierno llegó con fuerza, y la salud de Sofía empeoró. Alejandro, preocupado, tomó una decisión audaz. Una tarde, después de llevarlos al médico, les hizo una propuesta inesperada:

—Vengan a vivir conmigo. No quiero nada a cambio… Solo que no me dejen solo otra vez.

Sofía dudó. Había aprendido a desconfiar de los hombres que ofrecían demasiado. Pero la sinceridad en la voz de Alejandro, y la insistencia de Camila (“¡Mamá, vamos, por favor!”), la convencieron.

La primera noche en la mansión fue extraña. Camila eligió una habitación con ventanas grandes y cortinas de colores. Mateo dormía con su madre en una cama blanda, la primera de su vida. Alejandro, en su cuarto habitual, escuchó nuevos sonidos: pasos suaves, risas, agua corriendo. Sonidos que su casa nunca había conocido.

Los días trajeron desayunos preparados por Sofía, dibujos pegados en el refrigerador, preguntas inesperadas y juegos en el jardín. Camila llenó la casa de vida y Mateo de carcajadas. Sofía, poco a poco, empezó a confiar y a sonreír de nuevo.

Aprendiendo a ser familia

No fue fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de ajustes y malentendidos. Sofía se sentía incómoda aceptando tanta generosidad. Camila tenía miedo de romper algo o de que los echaran. Alejandro, acostumbrado a la soledad y el control, tuvo que aprender a compartir su espacio y a ceder en pequeñas cosas.

Pero el amor y la paciencia obraron milagros. Alejandro descubrió que le gustaba cocinar con Sofía, aunque sus primeros intentos de pancakes terminaran quemados. Camila lo convenció de aprender a andar en bicicleta y Mateo se convirtió en su sombra, siguiéndolo a todas partes.

Un día, mientras veían una película en el sofá, Camila se acurrucó a su lado y le susurró:

—Gracias por no dejarnos solos.

Alejandro la abrazó, sintiendo que, por fin, pertenecía a algo real.

La prueba más difícil

La felicidad parecía haberse instalado en la casa, pero la vida, como siempre, tenía sus propias pruebas. Una mañana, durante el desayuno, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Cayó al suelo, sin poder respirar. Sofía, serena y rápida, lo estabilizó hasta que llegó la ambulancia. Camila, asustada pero valiente, lo acompañó al hospital con un nuevo dibujo.

Durante la semana que Alejandro estuvo internado, la familia improvisada se mantuvo unida. Sofía, aunque todavía débil, se hizo cargo de la casa. Camila cuidaba de Mateo y preparaba tarjetas de “recupérate pronto”. Alejandro, solo en la habitación blanca del hospital, comprendió que tenía miedo de morir… no por sí mismo, sino por perder lo que más amaba.

Cuando regresó a casa, lo esperaba un cartel sobre la mesa del comedor:

**“Bienvenido a casa, papá.”**

Alejandro leyó la frase una y otra vez, sin poder creerlo. Miró a Camila, que lo observaba con una mezcla de timidez y orgullo.

—¿Me llamaste papá? —susurró.

—Sí —respondió Camila—. Porque eso es lo que usted es para mí.

Alejandro la abrazó, y en ese instante supo que nunca volvería a estar solo.

Los domingos sagrados

El tiempo pasó. Los domingos se volvieron sagrados: pancakes en la mesa, fútbol en el jardín, cuentos al anochecer. Mateo ya caminaba, Camila hablaba sin parar, y Sofía, poco a poco, aprendía a confiar… y a amar.

Alejandro se descubría riendo más, preocupándose menos. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas: una taza de chocolate caliente, una tarde de juegos de mesa, las canciones desafinadas de Camila en la ducha. Empezó a compartir historias de su infancia, y la casa se llenó de fotografías nuevas: cumpleaños, navidades, picnics improvisados en el parque.

Un día, mientras preparaban la cena, Camila le preguntó:

—¿Te acuerdas cuando te prometí que te pagaría la leche?

Alejandro rió.

—Sí, pero creo que ya me pagaste con creces.

Camila lo miró, seria.

—No, todavía no. Te lo voy a pagar siendo la mejor hija del mundo.

Alejandro la abrazó, emocionado.

—Ya lo eres, Camila. Ya lo eres.

Un nuevo comienzo

Una noche, mientras veían una película abrazados en el sofá, Alejandro tomó la mano de Sofía y, con la voz temblorosa, le dijo:

—Quiero adoptarlos legalmente. Y si me dejas… quiero casarme contigo.

Sofía lo miró, divertida y emocionada.

—Solo si aprendes a hacer pancakes sin que sepan a carbón.

—Trato hecho —rió él.

Camila gritó de alegría. Mateo aplaudió. Sofía lo abrazó. Y Alejandro, con lágrimas en los ojos, comprendió que, al fin, lo tenía todo.

No en cuentas bancarias, ni títulos, ni lujos.

Lo encontró en una niña que un día le pidió leche…

Y le pagó con amor.

Epílogo: La promesa cumplida

Años después, la casa seguía llena de vida. Camila creció y se convirtió en una joven generosa y brillante, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Mateo, travieso y cariñoso, era el orgullo de sus padres. Sofía y Alejandro, unidos por el amor y la gratitud, celebraban cada aniversario como si fuera el primero.

En cada rincón había recuerdos: dibujos enmarcados, fotos de viajes, cartas de agradecimiento. Pero lo más valioso era la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían un hogar… y una familia.

Alejandro nunca olvidó la promesa de Camila. Cada vez que la veía ayudar a alguien, compartir su merienda o consolar a un amigo, sabía que la niña había cumplido su palabra.

Y así, la historia de una niña pobre y un millonario solitario se convirtió en la leyenda de una familia que aprendió que el verdadero valor de la vida no se mide en riquezas, sino en amor, generosidad y promesas cumplidas.

—

**FIN**

News

Nunca Jamás: La herida invisible de J.M. Barrie

Un niño en la sombra de la tragedia Desde el principio, la vida de James Matthew Barrie estuvo marcada por…

Nunca soltaré tu mano

El comienzo de dos vidas Rachel tenía veinticuatro años y un mundo entero por delante. Había terminado la universidad hacía…

El precio de un viaje

La rutina de Carlos Carlos tenía 45 años y la piel curtida por el sol y el estrés. Su cabello,…

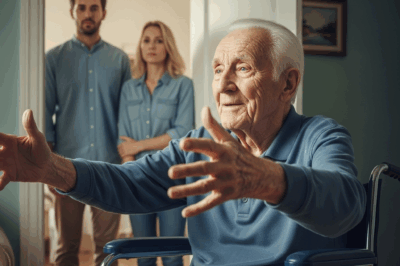

El Último Abrazo

El hombre que espera En la entrada de la residencia “Amanecer”, un anciano observa el portón con la esperanza callada…

Bajo la Luz de la Farola

Capítulo 1: El Hombre y el Trabajo Charles D. Whitmore, director general de Whitmore & Crane Enterprises, era el ejemplo…

El Carrito de los Sueños

La esquina del auditorio “Mejor me quedo atrás… no quiero que sienta vergüenza de mí”, pensó don Ernesto mientras se…

End of content

No more pages to load