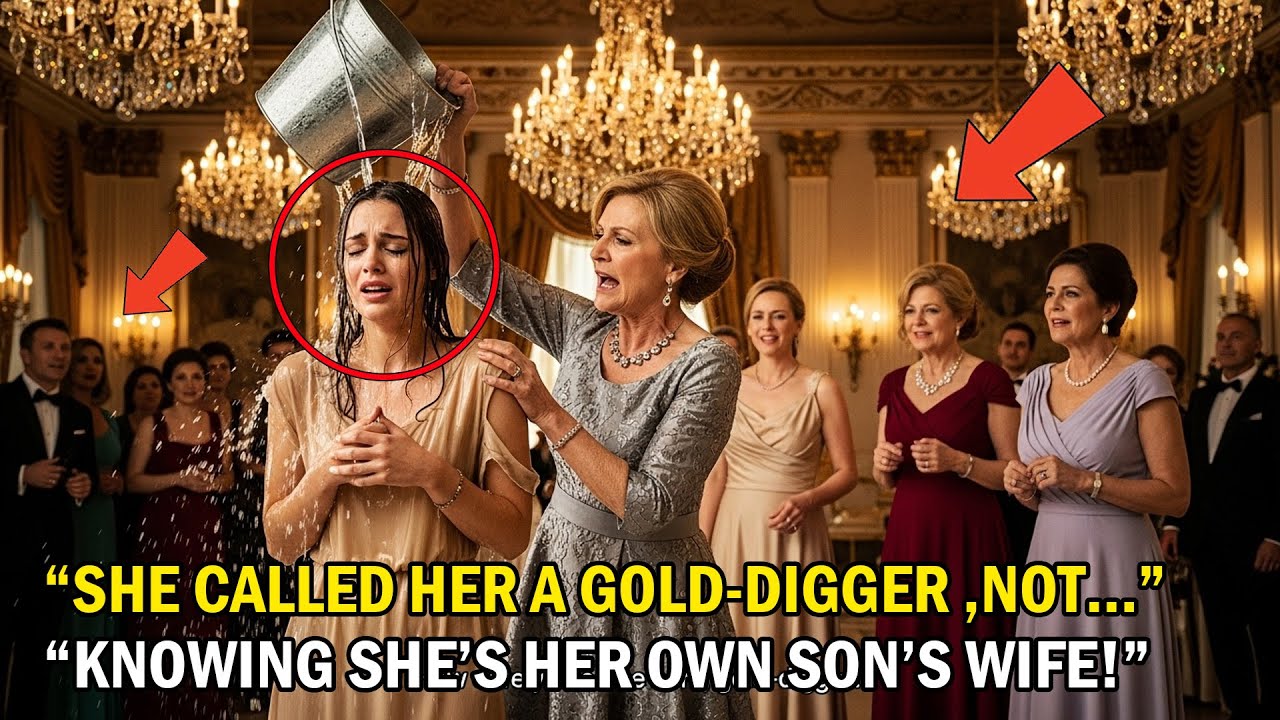

Me avergüenzas. Por favor. Lo siento mucho. Me llamó cazafortunas delante de todos. Luego me rasgó el vestido, me echó agua encima y se rió mientras los invitados observaban. Quería desaparecer hasta que entró mi marido. El hombre al que todos temían, su propio hijo, vino a revelarme quién era en realidad.

Si alguna vez te han juzgado por tu aspecto o tu estatus, mira hasta el final porque a veces el karma no llega en silencio. Viene vestido de verdad. Dale a “Me gusta”, suscríbete y comparte esta historia si crees que el verdadero valor no se puede ocultar tras las apariencias. Todavía recuerdo el día que me puso ese anillo en el dedo en silencio, casi temblando, como si estuviéramos haciendo algo prohibido.

No había público, ni ramo de rosas, ni flashes de cámaras, solo nosotros de pie en el pequeño jardín detrás de su ático con las luces de la ciudad parpadeando abajo y el viento nocturno susurrando promesas que teníamos demasiado miedo de decir en voz alta. Me tomó de las manos y dijo: «Sophia, no quiero que el mundo lo sepa todavía. No porque me dé vergüenza, sino porque mi mundo no entiende el amor sin etiquetas». Le creí. Siempre lo creí. Era el tipo de hombre que podía silenciar una sala de juntas con una mirada, pero se derretía cuando me reía. Para mí, no era el multimillonario al que todos temían. Era simplemente el hombre que me traía café a las dos de la madrugada, que me escuchaba cuando hablaba de las viejas recetas de mi madre, que creía que la sencillez no era debilidad.

Pero el amor, el amor verdadero, tiene una forma de ponerte a prueba en silencio antes que nadie en público. Durante meses, vivimos entre dos mundos. Cuando estábamos juntos, él era mi marido, mi mejor amigo, mi todo. Pero fuera de él, yo no era nadie. No podía llevar el anillo en público. No podía caminar a su lado en las fiestas. Y cuando la prensa lo llamó el soltero más codiciado de la ciudad, sonreí desde la sombra y me dije que algún día sabrían la verdad. Entonces, una noche, llegó a casa con una invitación en la mano: una brillante tarjeta dorada con el escudo de su familia grabado en relieve. —Es la gala benéfica anual de mi madre —dijo con voz tensa—. Quiere conocerte, pero aún no sabe quién eres. Me dio un vuelco el corazón. Sabía de su madre: elegante, poderosa e increíblemente orgullosa.

La llamaban la reina de la sociedad. Cada foto suya irradiaba confianza y autoridad. ¿Y yo? Solo era una mujer sencilla que todavía planchaba su ropa y olvidaba perfumarse casi todos los días. Intentó tranquilizarme. —No te preocupes, estarás bien. Estaré allí pronto. Solo tengo una reunión rápida antes del evento. Me besó en la frente y sonrió.

Pero había algo detrás de esa sonrisa, una sombra de preocupación que no podía ocultar. Esa noche estuve frente al espejo durante horas, intentando decidir qué ponerme. Todos mis vestidos me parecían demasiado sencillos, demasiado sobrios para ese mundo. Al final, elegí el beige suave. El que, según él, me hacía parecer serena. No tenía diamantes ni tacones de diseñador, pero tenía sinceridad, y… Pensé que con eso bastaría.

La noche siguiente, cuando el conductor abrió la puerta del coche frente a la gran finca, ya oía risas resonando desde dentro, de esas que huelen a champán y dinero. Tenía las palmas de las manos húmedas. Respiré hondo y me susurré: «Tu sitio está aquí». No por tu vestido, sino por tu corazón. Crucé esas puertas doradas como si entrara en otro universo.

Candelabros de cristal brillaban sobre mí. El aire se llenó de perfumes caros y risas educadas. Dondequiera que miraba, la gente brillaba: vestidos de seda, diamantes, copas de champán alzadas en medio de una conversación. Y entonces la vi a ella, su madre. Estaba de pie cerca del centro de la sala, rodeada de invitados, radiante con su vestido plateado.

Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sonrió cortésmente al principio, luego frunció el ceño, como si intentara identificarme. Pude ver la curiosidad brillar tras sus ojos perfectamente pintados. Quería acercarme y presentarme, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo. Tal vez era el peso del secreto entre nosotros. La verdad que ella no estaba lista para escuchar, y yo no estaba lista para decir.

Mientras estaba allí, una leve inquietud me invadió. La música subió de volumen, las copas tintinearon y la gente se mezcló a mi alrededor, pero mi corazón latía demasiado fuerte para oír nada más. No lo sabía entonces, pero esa noche, la verdad que había estado ocultando explotaría frente a toda la sala. Y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo.

Los primeros minutos dentro de ese salón de baile se sintieron como atravesar un sueño en el que no pertenecía. Todos brillaban, joyas, satén y confianza envueltos en risas color champán. Intenté integrarme en silencio, sujetando mi pequeño bolso de mano como un escudo, sonriendo cortésmente cada vez que la mirada de alguien se detenía demasiado. Cada detalle de ese lugar gritaba riqueza.

El suelo de mármol, los arcos dorados, la forma en que los camareros se deslizaban en lugar de caminar. Me quedé cerca del borde de la multitud, esperando que mi esposo llegara pronto. Pero en cambio, oí su voz: tranquila, fría y autoritaria. Su madre, ella estaba saludando a sus invitados con un encanto…

Oh, perfecto, parecía ensayado. Cuando su mirada finalmente me encontró, algo en su expresión cambió.

La sonrisa cortés se transformó en curiosidad, luego en una mirada aguda y crítica. Caminó hacia mí lentamente, como una reina inspeccionando a un intruso. “¿Y tú quién eres, querida?”, preguntó, con la voz impregnada de esa dulzura que esconde veneno. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, otra mujer a su lado se rió entre dientes y dijo: “Oh, debe ser una de las nuevas ayudantes”. “Mira ese vestido”. Me ardía la cara. “Soy una invitada”, dije en voz baja, intentando mantenerme firme, con los ojos entrecerrados. “Una invitada”, repitió, alzando la voz lo justo para que la oyeran los presentes. “¿Quién es la invitada?”. Antes de que pudiera responder, me miró de arriba abajo, desde mi suave vestido beige hasta mis sencillas sandalias, y sonrió con fingida lástima. “Cariño, esto es una gala benéfica, no un mercado. Mujeres como tú vienen aquí con la esperanza de encontrar hombres ricos que las salven. Déjame ahorrarte tiempo. Mi hijo no sale con gente de beneficencia.” Las palabras cortaron el aire como el cristal. La gente que estaba cerca empezó a susurrar, algunos fingiendo no escuchar, otros sonriendo con suficiencia tras sus gafas.

“Intenté mantener la calma.” “No vine aquí por el dinero de nadie”, dije en voz baja. Ella rió. “Claro que no”, dijo, agitando la mano con desdén. “Eres diferente, ¿verdad? Todas las cazafortunas dicen lo mismo antes de meter las garras.” La risa estalló a nuestro alrededor. Risas educadas y crueles. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer.

Retrocedí un paso, deseando que el suelo se abriera y me tragara. Sus amigas se acercaron, susurrando cosas que no pude oír del todo. Palabras como tacaña, farsante, busca atención. Una de ellas incluso me rozó y murmuró: «La pobrecita seguramente se llevó prestado ese vestido». Quise irme, desaparecer, pero antes de que pudiera moverme, me bloqueó el paso. «Espera», dijo con una chispa maliciosa en la mirada. «Si no estás aquí para llamar la atención, no te importará una pequeña prueba». Un camarero pasó con champán, y ella cogió una copa de la bandeja, haciéndola girar con pereza. «Dices que no te gusta el lujo», dijo. «Entonces no te importará ser humilde». Antes de que pudiera entender a qué se refería, inclinó la copa, derramando el líquido frío y dorado directamente sobre mi vestido. La sala se quedó sin aliento. Se me heló el corazón. El líquido empapó la fina tela, pegándose a mí. Oí una risa fuerte, cruel, interminable. La miré, esperando que parara, pero solo sonrió con suficiencia. «Ay, querida, deberías tener más cuidado». Los accidentes les ocurren a quienes no pertenecen. Me giré para irme, pero su mano me agarró del brazo.

No, no, aún no hemos terminado —dijo, llamando a sus amigas—. Ya ven. Esto es lo que pasa cuando la clase baja intenta caminar entre leones. —Liberé mi brazo, con voz temblorosa, pero firme—. No saben quién soy —dije. Volvió a reír, cruel y cortante—. No necesito saberlo. Puedo oler la desesperación.

Y en ese momento me di cuenta de que no solo intentaba avergonzarme. Intentaba destrozarme. La multitud observaba, susurraba, grababa con sus teléfonos, alimentándose del drama. Busqué a mi esposo, a alguien conocido, pero no estaba. Se suponía que ya debería haber llegado. Y mientras estaba allí, empapada, temblando, rodeada de risas, un pensamiento resonaba en mi mente. Él prometió protegerme.

¿Dónde está? No tenía ni idea de que la noche estaba lejos de terminar. La humillación apenas había comenzado. Pensé que el champán era lo peor, que nada podía doler más que las risas que resonaban a mi alrededor. Pero me equivocaba. Eso era solo el principio. Mientras intentaba recomponerme, las amigas de la suegra se acercaron, su perfume impregnando el aire, sus sonrisas afiladas como cuchillos.

Una de ellas se inclinó y susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Quizás vino a limpiar el suelo. Mira qué bien se vistió ya para el papel. Otra soltó una carcajada, tapándose la boca con una mano cubierta de diamantes. Intenté apartarme, pero la voz de la suegra interrumpió el ruido. Espera, dijo con los ojos brillantes.

Si tienes tanta confianza, entonces dime quién te invitó. Tragué saliva con fuerza, con la garganta seca. Tu hijo, dije en voz baja. Su rostro se tensó por un segundo, pero se recuperó enseguida, volviendo la sonrisa burlona. “Mi hijo”, repitió, casi riendo. “Ay, cariño, debes estar confundida. Mi hijo no se lleva bien con los de tu clase. Es demasiado listo para obras de caridad.” Una oleada de risas se extendió de nuevo. Sentí cada risita como una bofetada. Antes de que pudiera decir otra palabra, una de sus amigas, una mujer alta con un vestido rojo, se acercó y tiró de la manga de mi vestido. “Esta tela parece barata”, dijo con desprecio. “Seguro que la compraste en un mercadillo”.

“Por favor”, susurré, retrocediendo un paso. “No lo hagas”. Pero ya era demasiado tarde. La suegra me agarró el otro lado y, con un tirón repentino, la delicada costura me desgarró el brazo. El sonido de la tela al rasgarse resonó más fuerte que la música. Se me encogió el corazón. Me quedé paralizada, mirando fijamente.

Al ver la tela rasgada que colgaba suelta, la incredulidad se convirtió en horror.

Las mujeres jadearon dramáticamente, fingiendo estar sorprendidas. “¡Ay, Dios mío!”, dijo una de ellas con sarcasmo. “Creo que acabamos de mejorar su nuevo look”. Otra rió entre dientes. Lo necesitaba. De todos modos, parecía demasiado modesta. Intenté cubrirme con los brazos, temblando, con la respiración agitada y superficial. La suegra se giró hacia un camarero cercano y dijo con frialdad:

Tráeme un cubo de agua. El camarero dudó, mirándonos fijamente. “Señora, ya me ha oído”, espetó. “Si quiere asistir a mi evento, fingiendo ser alguien que no es. Quizás debería calmarse primero”, sentí un nudo en el estómago. “Por favor”, dije con la voz entrecortada. “No hagas esto.

No quería ofenderte, pero su sonrisa solo se ensanchó”. “¿Ofenderme?” “Oh, no, querida. Me divertiste. Hay una diferencia.” Cuando el camarero regresó con un cubo plateado lleno de agua, toda la sala pareció contener la respiración. Retrocedí un paso, negando con la cabeza. “No”, susurré de nuevo, pero mi voz se perdió en el mar de murmullos y risitas.

Entonces, sin dudarlo un segundo, levantó el cubo y me lo echó encima. El agua helada me golpeó la piel como mil agujas. Jadeé al empaparme de pies a cabeza, atravesando el vestido roto, aferrándose a cada curva y temblor. El sonido del líquido al salpicar contra el mármol llenó la sala, seguido de risas, una risa cruel y estruendosa que rebotaba en las paredes doradas.

Las cámaras destellaron, los teléfonos grabaron. Algunos invitados se dieron la vuelta, incómodos, pero la mayoría siguió mirando, entretenidos. Me quedé paralizada, con el pelo goteando, el rímel corriéndome por las mejillas, el corazón rompiéndose a cámara lenta. La suegra ladeó la cabeza satisfecha. “Ahora te ves exactamente como deberías”. Dijo, con una voz suave y venenosa.

“Quería gritar, correr, desaparecer, pero mis piernas se negaron a moverse. Las lágrimas finalmente me resbalaron por la cara, mezclándose con el agua que ya me empapaba la piel. Me di la vuelta y caminé a trompicones hacia la salida, ignorando los susurros, las risas, las escaleras compasivas. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada.

Me quedé de pie bajo el porche, temblando, respirando entrecortadamente, con las manos aferradas a la tela de mi vestido arruinado, y me susurré: “Esto no puede ser real. Vendrá”, prometió. El conductor me miró conmocionado, buscando una toalla, pero negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Necesita ver esto. Necesita saber lo que hicieron. Y así me quedé allí, mojada, rota y humillada, esperando. Porque en el fondo, incluso a través del dolor, sentía algo que me quemaba por dentro. No era ira, ni odio, solo una fuerza silenciosa, la que surge después de que todo lo demás ha sido despojado. Aún no lo sabía, pero esa misma fuerza pronto silenciaría a todos los que se habían reído de mí.

Y cuando cruzara esas puertas, todo cambiaría. La risa en el interior aún resonaba débilmente mientras yo estaba afuera, temblando, empapada y humillada más allá de las palabras. Podía oír la música que continuaba, el tintineo de las copas, la gente fingiendo que no había pasado nada, que mi dolor era solo otro chisme del que luego se susurraría.

Sentía un peso en el corazón, pero mis lágrimas se habían detenido. No me quedaban. Me quedé allí de pie, respirando lentamente, aferrándome al último atisbo de dignidad que podía encontrar. Y entonces oí el familiar sonido de un motor. Profundo, suave, potente, el tipo de coche que se reconoce incluso en una tormenta. Un sedán negro de lujo se detuvo cerca de la entrada. Se me aceleró el pulso.

El conductor salió y abrió la puerta. Y allí estaba, mi marido. Vestía un traje plateado a la medida, con el pelo ligeramente despeinado y una expresión serena, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, el mundo entero se quedó paralizado. Se quedó paralizado al verme empapada, temblando. El rímel me corría por las mejillas, la manga de mi vestido se rasgó, su mandíbula se tensó.

Esa calma se desvaneció al instante, reemplazada por algo más oscuro. La furia y la angustia se mezclaron. No hizo una sola pregunta. No le hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Caminó directo hacia mí, se quitó la chaqueta sin dudarlo y la colocó suavemente sobre mis hombros. El calor de la tela me dio ganas de llorar de nuevo, pero me contuve.

Su voz era baja, controlada, pero podía oír la tormenta debajo. ¿Quién ha hecho esto? Negué con la cabeza débilmente. Por favor, vámonos. No se movió. Su mano se apretó ligeramente antes de respirar hondo. Su tono cambió. Tranquilo pero letal. No, todavía no. Se giró y comenzó a caminar de vuelta al interior, rodeándome con el brazo protectoramente.

En cuanto cruzamos las puertas del salón de baile, toda la sala pareció congelarse. La conversación se detuvo a media frase. La música se apagó. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, hacia la mujer empapada en agua y el hombre que parecía capaz de quemar la habitación con una sola mirada. El rostro de su madre palideció. Intentó sonreír, con la voz entrecortada. «Ay, cariño, ahí estás». Estábamos… Él la interrumpió, con voz firme y resonando por todo el pasillo. «Basta». La única palabra…

Recorrió la sala. Miró a los invitados, aún abrazándome. “¿Todos aquí encuentran esto entretenido?”, preguntó con frialdad, humillando a una mujer hasta que se derrumbó.

Su madre abrió la boca para hablar, pero él levantó una mano. No. Por favor, no. Esta noche no. Entonces, con una voz tranquila que estremeció a todos en el salón, dijo: “¿Quieren saber quién es?”. “Bien, déjenme presentarla como es debido”. Se giró hacia mí, su mirada se suavizó por un momento. “Esta es mi esposa”. Jadeos recorrieron la sala como una ola, vasos cayendo. Alguien susurró en voz alta: “¿Su esposa?”. La suegra se quedó paralizada por completo, su sonrisa pintada se desvaneció. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Dio un paso más cerca de ella. Me oíste. La mujer a la que le echaste agua, a la que llamaste cazafortunas, de la que te burlaste delante de tus amigos, es mi esposa legalmente mojada. Sus labios temblaron. ¿Te casaste con ella? ¿Sin decírmelo? —Sí —dijo con brusquedad—. Porque sabía lo que harías si lo descubrías. Sabía que la juzgarías por su vestido, no por su corazón. Un silencio tenso llenó la sala. Los invitados evitaron el contacto visual, recordando de repente sus risas. Algunos bajaron las copas, avergonzados. Él continuó, con voz firme, pero llena de decepción.

Se suponía que esta fiesta era sobre compasión. Tu gala benéfica anual, ¿recuerdas? Sin embargo, la única caridad que faltaba esta noche era la amabilidad. El rostro de la suegra palideció mientras los susurros se extendían entre la multitud. Los periodistas y fotógrafos del fondo comenzaron a tomar fotos. Sus amigos retrocedieron lentamente, fingiendo que no se habían reído momentos antes.

Mi esposo me miró, sus ojos volvieron a ser suaves, su voz lo suficientemente baja para que solo yo la oyera. Lo siento, Sophia. Debería haber llegado antes. Negué con la cabeza, con la voz temblorosa pero fuerte. No, estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Me tomó de la mano y nos miró a todos por última vez. Si alguien aquí vuelve a dudar de ella —dijo con claridad—, me lo dirán. Y en ese momento, de pie junto a él, envuelta en su chaqueta, con el agua aún goteando de mi cabello, sentí un cambio. La humillación que me había aplastado minutos atrás empezó a desvanecerse, reemplazada por algo nuevo. Poder. Paz. Por primera vez esa noche, no fui yo quien se sintió pequeña.

Fueron todos los que se habían reído. Y mientras su madre se quedó paralizada, muda y pálida, comprendí que la verdad acababa de reescribir la noche entera. El silencio que siguió a sus palabras fue más denso que cualquier ruido que hubiera oído jamás. Cada rostro en ese resplandeciente salón de baile parecía diferente ahora. Los mismos invitados que se habían burlado de mí momentos antes estaban paralizados, sin sonrisas, con las copas de champán temblando en sus manos.

La risa que había llenado la sala antes parecía un eco de otra vida. Estaba de pie junto a él, con su chaqueta aún envuelta, sintiéndome expuesta y protegida a la vez. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Pero por primera vez esa noche, no era de miedo. Fue por el poder de la verdad que finalmente salió a la luz.

Su madre intentó hablar con voz temblorosa. “¿Te casaste con ella sin siquiera decírselo a tu familia?”, se giró hacia ella, tranquilo pero firme. “Sí”, dijo, con un tono cortante. “Porque sabía que nunca la aceptarías. Mirarías su vestido, sus antecedentes, y decidirías que no era lo suficientemente buena. Pero lo que nunca te importó ver es su corazón, y eso vale más que todo este oro junto”, murmuró la multitud.

Alguien susurró mi nombre. Los flashes de las cámaras volvieron a encenderse, el sonido de los obturadores rompió la tensión. Quería desaparecer, pero me obligué a quedarme quieta. “No quería esconderme más”. La voz de su madre se hizo más baja. “Me humillaste delante de todos”, dijo, agarrando su collar de perlas. Él se acercó un paso más. “No, madre.

Te humillaste. Empapaste a una mujer en agua porque no llevaba tu versión de elegancia. Te reíste de su dolor en una habitación llena de desconocidos. ¿Qué dice eso de los valores sobre los que construiste este imperio?” Ella apartó la mirada, con la confianza vacilante. Vi algo brillar en sus ojos. Culpa, tal vez incluso vergüenza, pero estaba sepultada bajo capas de orgullo.

Se giró hacia los invitados, alzando la voz de nuevo. Se suponía que esta gala recaudaría fondos para refugios de mujeres, para aquellas que han sido maltratadas, menospreciadas o desamparadas. Sin embargo, aquí están todos, riéndose de la misma clase de mujer a la que dicen ayudar. ¿Es esto lo que significa la caridad para ustedes? Una actuación para sus egos. Nadie habló. Algunos bajaron la cabeza.

La música se había detenido por completo. El único sonido que quedaba era el suave zumbido de la vergüenza. Me miró y me tomó la mano con suavidad. “Vamos, Sophia”. Pero antes de que pudiéramos irnos, su madre gritó, con la voz ligeramente quebrada. “Esperen”. Todos se giraron. Ella tomó Un paso vacilante hacia adelante. No lo sabía. Tartamudeó. Pensé que solo… Se detuvo, dándose cuenta de la fealdad de lo que estaba a punto de decir. La miré a los ojos, tranquila pero firme. Pensaste que estaba por debajo de ti, dije en voz baja. Y ma…

Quizás ese sea el problema. Juzgas a la gente por lo que lleva puesto, no por lo que lleva dentro. Las palabras parecían flotar en el aire como una verdad finalmente liberada.

Bajó la cabeza, su orgullo se le escurrió entre los dedos como arena. “Lo siento”, susurró. El sonido fue apenas audible, pero todos lo oyeron. “Mi esposo asintió una vez, con expresión indescifrable”. “Las disculpas no borran el dolor”, dijo en voz baja. “Pero pueden ser un comienzo”. Me guió hacia la salida. La multitud se apartó lentamente, dejándonos paso.

Por primera vez, no reían. Estaban en silencio, ese tipo de silencio que surge cuando uno se ve reflejado y no le gusta lo que encuentra. Al salir, los flashes de las cámaras de los reporteros nos seguían como estrellas fugaces. Mantuve la cabeza alta, aunque mi vestido estaba roto, mi maquillaje arruinado y mi cuerpo aún temblaba.

Porque en ese momento, me di cuenta de que la dignidad no necesita diamantes. Solo necesita verdad. Afuera, el aire fresco de la noche me rozó la piel, borrando los últimos rastros de vergüenza. Lo miré y sonreí levemente. Te dije que tu mundo no me aceptaría, susurré. Negó con la cabeza y me apretó la mano. Ahora sí lo harán porque les enseñaste lo que es el verdadero valor.

Y al subir al coche, miré hacia atrás, a la resplandeciente mansión, el lugar que me había destrozado y reconstruido en una sola noche. Los susurros, las risas, la humillación, nada de eso importaba ya porque no había perdido la voz. La había encontrado dentro de ese salón dorado. Me habían echado agua encima para deshonrarme.

Pero lo que no se dieron cuenta fue que, en cambio, habían borrado sus ilusiones. Y cuando el coche arrancó, me fui no como la pobre chica de la que se burlaban, sino como la mujer que les enseñó el precio de la crueldad. Pasó una semana, pero los ecos de esa noche no se desvanecieron. La historia se extendió como la pólvora, no solo entre la élite de la sociedad, sino por todos los titulares y pantallas. Filántropa insulta a su propia nuera en una gala benéfica. El titular arrasó en las noticias como una lección inesperada. Dondequiera que iba, la gente reconocía mi rostro por los videos filtrados, el vestido empapado, la voz temblorosa, el momento en que me envolvió con su chaqueta. Debería haberme sentido humillada de nuevo, pero no.

Por primera vez en mi vida, me sentí vista, no por mi apariencia, sino por mi firmeza. Nuestro hogar estaba en paz en aquellos días. Él se negaba a asistir a entrevistas, rechazaba cualquier declaración pública. «Que hablen», me dijo una mañana, deslizándome una taza de café. «La verdad no necesita nuestra defensa. Habla por sí sola».

Su calma y firmeza fueron mi ancla, pero en el fondo, sabía que había una conversación que aún no había sucedido. Una herida aún abierta. Llegó antes de lo esperado. Una tarde, un suave golpe resonó en la puerta principal. La abrí, y allí estaba ella, su madre. Atrás había quedado la orgullosa y resplandeciente mujer de la gala.

Los diamantes habían desaparecido. Llevaba el pelo recogido con sencillez, el maquillaje era tenue. Por primera vez, parecía humana, incluso vulnerable. Dudó en la puerta, apretando su bolso con fuerza como si fuera una armadura que ya no supiera usar. “Sophia”, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. “¿Puedo pasar?” Asentí y me hice a un lado.

Entró lentamente, recorriendo con la mirada la sala de estar, quizá dándose cuenta de lo diferente que era nuestra casa de los salones de mármol en los que vivía. No había grandes lámparas de araña, solo libros, luz tenue y paz. Se giró hacia mí con los ojos húmedos. “No espero que me perdones”, empezó. “Pero necesito decirte esto.

Me equivoqué contigo, en todo”. Guardé silencio, dejándola hablar. Tenía tanto miedo de perder el control sobre la vida de mi hijo que olvidé lo que cuesta el control”, continuó. “Creía que el dinero nos protegía. Creía que el poder nos definía. Pero esa noche, vi en qué me convertía realmente”. Cruel.” Su voz se quebró en la última palabra.

Respiró temblorosamente, las lágrimas finalmente resbalaron por sus mejillas. “No puedo borrar lo que hice, pero puedo prometerte esto. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que ninguna mujer sienta lo que yo te hice sentir.” Su sinceridad me desarmó. Sentí un nudo en la garganta, el recuerdo de esa agua helada cruzó mi mente, la risa, la vergüenza, la humillación.

Podría haberme aferrado al dolor. Podría haber dejado que me endureciera. Pero en lugar de eso, me acerqué y dije en voz baja: “A veces la vida rompe nuestro orgullo para reconstruir nuestros corazones”. Ella asintió, tapándose la boca mientras las lágrimas caían libremente. Y en ese momento de silencio, sin público, sin cámaras, sin juicio, llegó el perdón, no porque ella lo mereciera, sino porque lo necesitaba para seguir adelante.

Después de que se fuera, me quedé junto a la ventana, mirando la luz del sol derramarse sobre el jardín. Comprendí algo profundo. La dignidad no es ruidosa. No exige venganza ni validación. Simplemente permanece en silencio, brillando a través de las grietas del dolor hasta que el mundo no tiene más remedio que notarlo. Unos meses después, me invitaron a hablar en

Un evento benéfico para mujeres, la misma organización que su gala había apoyado.

Me quedé en ese escenario mirando una sala llena de mujeres que habían sido ridiculizadas, ignoradas, subestimadas. Mi voz era tranquila pero firme. Me echaron agua encima para humillarme, dije. Pero no me quitó mi valor. Solo lo reveló. Y tal vez eso es lo que hace el dolor. No te destruye.

Te define. La sala se quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos, suaves al principio, luego más fuertes hasta que llenaron la sala como una ola de sanación. Al bajar del escenario, la vi a ella, mi suegra, de pie cerca del fondo, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esta vez, su orgullo no se interponía.

Esa noche, cuando me miré al espejo, ya no vi a la mujer que había sido humillada. Vi a la mujer que había convertido la humillación en gracia. Porque al final, la historia no se trataba de venganza. Se trataba de revelación. Se trataba de la verdad que ningún lujo, chisme o crueldad puede ocultar para siempre.

Y mientras la pantalla se funde en negro, mi voz persiste una última vez. Nunca subestimes a los callados. A veces, los corazones más tiernos transmiten las lecciones más fuertes.

News

Un Ranchero Contrató a una Vagabunda Para Cuidar a Su Abuela… y Terminó Casándose con Ella

Una joven cubierta de polvo y cansancio aceptó cuidar a una anciana sin pedir dinero. “Solo quiero un techo donde…

Esclavo Embarazó a Marquesa y sus 3 Hijas | Escándalo Lima 1803 😱

En el año 1803 en el corazón de Lima, la ciudad más importante de toda la América española, sucedió algo…

“Estoy perdida, señor…” — pero el hacendado dijo: “No más… desde hoy vienes conmigo!”

Un saludo muy cálido a todos ustedes, querida audiencia, que nos acompañan una vez más en Crónicas del Corazón. Gracias…

La Monja que AZOTÓ a una esclava embarazada… y el niño nació con su mismo rostro, Cuzco 1749

Dicen que en el convento de Santa Catalina las campanas sonaban solas cuando caía la lluvia. Algunos lo tomaban por…

The Bizarre Mystery of the Most Beautiful Slave in New Orleans History

The Pearl of New Orleans: An American Mystery In the autumn of 1837, the St. Louis Hotel in New Orleans…

El año era 1878 en la ciudad costera de Nueva Orleans, trece años después del fin oficial de la guerra, pero para Elara, el fin de la esclavitud era un concepto tan frágil como el yeso

El año era 1878 en la ciudad costera de Nueva Orleans, trece años después del fin oficial de la guerra,…

End of content

No more pages to load