Si arreglo su camioneta, me dejaría dormir en el granero”, dijo el mendigo al hacendado. Entonces el sol del mediodía caía implacable sobre los campos de maíz marchitos de la hacienda San Rafael en las afueras de Guanajuato. Don Eduardo Vázquez se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano

mientras contemplaba su vieja camioneta Ford, que había dejado de funcionar esa mañana justo cuando más la necesitaba.

A sus años, las arrugas profundas alrededor de sus ojos contaban historias de décadas trabajando bajo ese mismo sol, luchando por mantener vivas las tierras que había heredado de su padre. La sequía de los últimos 2 años había sido despiadada. Las cosechas escasas apenas alcanzaban para cubrir los

gastos básicos y ahora sin transporte para llevar lo poco que había logrado cosechar al mercado del pueblo, la situación se volvía desesperante.

Eduardo había llamado al mecánico de San Miguel de Allende, pero la tarifa que le cotizó era más de lo que podía permitirse. Fue entonces cuando vio la figura que se acercaba por el sendero polvoriento, un hombre delgado de unos 40 años caminaba con paso decidido, pero cansado. Su ropa, aunque

limpia, mostraba los signos del uso constante y las reparaciones caseras.

Cargaba una pequeña mochila desgastada y una caja de herramientas que, a pesar de su antigüedad, se veía bien cuidada. Miguel Hernández había caminado desde el amanecer. Sus botas, otrora negras, ahora del color de la tierra que había pisado durante kilómetros, le dolían, pero había aprendido a

ignorar esas pequeñas molestias. Lo que no podía ignorar era el hambre que le rolendo el estómago desde el día anterior, ni la fatiga que se acumulaba en sus huesos después de tr semanas durmiendo al aire libre. Había sido mecánico en Ciudad de México durante 15 años con su propio

taller y una reputación sólida en el barrio de doctores. Pero una serie de decisiones equivocadas, una sociedad que salió mal y el alcoholismo que siguió a la muerte de su esposa lo habían llevado a perderlo todo. Ahora, a los 42 años vagaba por los pueblos rurales ofreciendo sus servicios por

comida y refugio.

Al ver la camioneta con el cofre abierto y al hombre mayor que la observaba con expresión de frustración, Miguel sintió una chispa de esperanza. Se acercó lentamente, sin querer parecer amenazante. “Buenos días, señor”, dijo Miguel quitándose la gorra raída que protegía su cabeza del sol. Su voz

era ronca, pero educada, con el acento chilango que no había logrado perder después de meses en el campo. Eduardo levantó la vista evaluando al extraño.

Los años en el campo le habían enseñado a leer a las personas rápidamente. Este hombre tenía algo diferente. No era la mirada esquiva de quien busca problemas, sino la determinación cansada de quien ha conocido tiempos mejores. Buenos días, respondió Eduardo con cautela.

Miguel se acercó un paso más, señalando hacia la camioneta. Disculpe que me meta donde no me llaman, pero problemas con el motor no arranca desde esta mañana, admitió Eduardo sin saber muy bien por qué le contaba sus problemas a un desconocido. El mecánico del pueblo me quiere cobrar 1000 pesos

solo por venir a verla. Miguel asintió comprensivamente. Conocía esa situación.

Había visto como los mecánicos rurales aprovechaban la desesperación de los campesinos. Se acercó a la camioneta y con la experiencia de años escuchó el ruido que hacía el motor al intentar encender. Era un sonido familiar. ¿Me permite echarle un vistazo?, preguntó Miguel, ya visualizando los

posibles problemas.

Eduardo dudó un momento, pero algo en la manera respetuosa en que el hombre había hecho la pregunta lo tranquilizó. hizo un gesto con la mano dándole permiso. Miguel se inclinó sobre el motor, sus manos moviéndose con la seguridad de quien conoce cada componente. Revisó las bujías, comprobó la

batería, examinó las conexiones. Su diagnóstico fue rápido y certero.

Es el alternador, dijo finalmente, limpiándose las manos en un trapo que sacó de su bolsillo. y posiblemente la bomba de gasolina, nada que no se pueda arreglar con las herramientas adecuadas y un par de refacciones. Eduardo lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. “Usted es mecánico lo

fui,”, respondió Miguel simplemente. Durante muchos años hubo un silencio incómodo.

Eduardo podía sentir que había una historia detrás de esa respuesta escueta, pero no preguntó. Miguel, por su parte, reunió todo su valor para hacer la pregunta que había estado formulando mentalmente desde que se acercó. Si arreglo el motor de su camioneta, ¿me dejaría dormir en el granero? Dijo

finalmente, mirando directamente a los ojos del acendado.

La pregunta colgó en el aire caliente entre los dos hombres. Eduardo estudió el rostro del desconocido, viendo en él algo que reconoció, la dignidad de alguien que prefiere trabajar por lo que necesita en lugar de simplemente pedirlo. ¿Y qué me garantiza que sabe lo que hace? Preguntó Eduardo

después de un momento. Miguel señaló hacia su caja de herramientas. Estas herramientas han sido mi compañía por 20 años.

Si no logro arreglar su camioneta, no le cobro nada y me voy por donde vine. Eduardo consideró la propuesta. Necesitaba desesperadamente que la camioneta funcionara y este hombre parecía saber de lo que hablaba. Además, algo en su instinto le decía que podía confiar en él. Está bien, dijo

finalmente.

Pero si me echa a perder más el motor, usted lo paga. Miguel sonrió por primera vez en días. Trato hecho, señor Eduardo, Eduardo Vázquez y usted es Miguel Hernández para servirle. Así comenzó una historia que ninguno de los dos hombres habría podido imaginar en ese momento. La mañana siguiente

llegó con el canto de los gallos y el aroma del café de olla que Eduardo preparaba en su pequeña cocina.

Miguel había dormido en el granero sobre un montón de costales de maíz que, aunque duros, le resultaron mucho más cómodos que la tierra fría en la que había estado durmiendo las últimas semanas. Al despertar, Miguel se tomó un momento para observar el interior del granero. Las vigas de madera

carcomida hablaban de décadas de uso y por los agujeros en el techo de lámina se filtraban rayos dorados de luz matutina.

Era un espacio humilde, pero honesto, como todo lo que había visto en la propiedad de don Eduardo. Salió del granero estirándose, sintiendo como sus músculos protestaban por años de trabajo duro y las inclemencias del tiempo. Eduardo ya estaba junto a la camioneta con dos tazas de café humeante en

las manos. Buenos días, Miguel, dijo Eduardo ofreciéndole una de las tazas.

Espero que haya descansado bien. Miguel aceptó el café con gratitud genuina. El líquido caliente y aromático fue como un bálsamo para su cuerpo cansado. Muy bien, don Eduardo. Hace mucho que no dormía tan tranquilo. Eduardo asintió, notando que Miguel se veía diferente con unas horas de sueño

encima.

Sus facciones, aunque marcadas por las dificultades, mostraban inteligencia y determinación. Sus manos, observó Eduardo, eran las manos de un artesano, callosas, pero precisas, con cicatrices que contaban historias de años trabajando con metal y aceite. ¿Listo para ver qué le pasa a esta vieja?,

preguntó Eduardo palmeando el costado de la camioneta con cariño.

Miguel sonrió y abrió su caja de herramientas. El interior estaba perfectamente organizado, cada herramienta en su lugar, limpias y bien mantenidas a pesar de su edad, Eduardo se dio cuenta de que estas herramientas eran probablemente lo más valioso que Miguel poseía en el mundo.

“Primero, necesito conseguir un alternador nuevo”, dijo Miguel después de confirmar su diagnóstico del día anterior. “En el pueblo debe haber una refaccionaria. También necesitaremos una bomba de gasolina nueva y algunos empaques. Eduardo frunció el ceño. ¿Cuánto cree que cueste todo eso? Miguel

hizo algunos cálculos mentales. Unos 800 pesos. Si conseguimos refacciones usadas, pero en buen estado, era una suma considerable para Eduardo, pero mucho menos de lo que le habría costado el mecánico del pueblo. Está bien.

Vamos al pueblo después del desayuno. El viaje a San Miguel de Allende en el viejo Chevi de Eduardo fue revelador para ambos hombres. Miguel observaba el paisaje rural de Guanajuato con ojos nuevos, viendo la belleza que había estado demasiado desesperado para notar durante sus semanas de

vagabundeo. Los campos de agendían hasta el horizonte, las casas de adobe con sus colores brillantes, los pequeños santuarios a la Virgen de Guadalupe en las curvas de la carretera. Eduardo, por su parte, estudió discretamente a su

acompañante. Miguel conocía cada ruido del motor, anticipaba cada bache del camino. Era claro que había pasado muchos años manejando y trabajando con vehículos. ¿De dónde es usted, Miguel?, preguntó Eduardo cuando pasaron por un pueblito donde los niños los saludaban desde las puertas de sus casas.

Del Distrito Federal, respondió Miguel. Bueno, ahora le dicen, “Ciudad de México, tenía un taller en el barrio de doctores.” Tenía. Miguel guardó silencio por un momento, observando como las montañas se alzaban a lo lejos. Las cosas no siempre salen como uno planea, don Eduardo. Eduardo respetó el

silencio de Miguel, entendiendo que hay heridas que necesitan tiempo para sanarse antes de poder ser compartidas.

En la refaccionaria de San Miguel, Miguel demostró su experiencia. Habló con el dueño en el lenguaje técnico de los mecánicos. Revisó personalmente cada refacción. Negoció precios con la habilidad de quien había hecho eso miles de veces. Eduardo se quedó impresionado por la transformación.

Este no era el mismo hombre cansado y derrotado que había aparecido en su puerta el día anterior. Este era un profesional que sabía exactamente lo que hacía. “Este alternador está prácticamente nuevo”, dijo Miguel examinando una pieza usada. Y la bomba de gasolina parece estar en excelente estado.

Con esto, su camioneta va a funcionar mejor que antes. De regreso en la hacienda, Miguel se puso a trabajar con una concentración total que Eduardo no había visto en años. Cada movimiento tenía propósito.

Cada herramienta era seleccionada con precisión. Era como ver a un artista en su elemento. Durante las horas siguientes, Eduardo se encontró observando fascinado el proceso. Miguel trabajaba con una paciencia meticulosa, explicándole cada paso cuando Eduardo mostraba curiosidad.

No había prisa en sus movimientos, solo la seguridad de alguien que había hecho esto innumerables veces. Mi padre siempre decía que un motor es como el corazón de un animal”, comentó Miguel mientras ajustaba el nuevo alternador. “Si lo tratas con respeto y entiendes cómo funciona, te va a servir

fielmente durante años.

” Su padre también era mecánico, electricista, respondió Miguel limpiando una conexión, pero creía que todos los oficios estaban conectados, que trabajar con las manos era una forma de honrar a Dios. Eduardo asintió. pensando en su propio padre y en las lecciones que había aprendido trabajando la

tierra. Había algo profundo en las palabras de Miguel, una filosofía que conectaba el trabajo honesto con algo más grande que uno mismo.

Cuando Miguel terminó, ya el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Se limpió las manos y le hizo una señal a Eduardo. ¿Quiere hacer los honores?, preguntó señalando hacia la llave de encendido. Eduardo se subió a la cabina. insertó la llave y la giró.

El motor cobró vida inmediatamente, ronroneando con una suavidad que no había tenido en años. La sonrisa que se extendió por el rostro del ascendado fue contagiosa. “¡Increíble”, exclamó Eduardo. “Suena mejor que cuando era nueva.” Miguel sonríó con orgullo genuino. Era la primera vez en meses que

se sentía útil, que recordaba por qué había amado tanto su oficio.

Esa noche, Eduardo insistió en que Miguel cenara con él en la casa en lugar de contentarse con los frijoles y tortillas. que había estado comiendo en el granero. Fue una cena sencilla, pozole rojo, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica, pero para Miguel fue un banquete.

“Mañana podré llevar mi cosecha al mercado”, dijo Eduardo sirviendo más pozole en el plato de Miguel. No sabe lo que significa esto para mí. Miguel asintió, entendiendo perfectamente. Él también sabía lo que significaba poder cumplir con las responsabilidades, sentirse útil, tener un propósito. Don

Eduardo dijo finalmente, “no sé cómo agradecerle por darme esta oportunidad.

” Eduardo lo miró con respeto genuino. Usted se la ganó con su trabajo, Miguel. Aquí nadie le regaló nada. Era una distinción importante y ambos hombres lo entendían. No era caridad, era un intercambio justo entre dos hombres que se respetaban mutuamente.

Esa noche, mientras Miguel se acomodaba nuevamente entre los costales del granero, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Los días siguientes establecieron una rutina que ninguno de los dos hombres había esperado, pero que ambos llegaron a valorar profundamente. Miguel

se levantaba al amanecer. No porque Eduardo se lo pidiera, sino porque su cuerpo, acostumbrado a años de trabajo disciplinado, no sabía hacer otra cosa.

Eduardo, que había vivido solo desde la muerte de su esposa 3 años atrás, se encontró disfrutando de la compañía silenciosa, pero reconfortante de otro ser humano. La Hacienda San Rafael tenía mucho más trabajo del que un hombre de 60 años podía manejar solo. Durante décadas, Eduardo había contado

con la ayuda de peones locales, pero los jóvenes se habían ido al norte en busca de mejores oportunidades y él ya no podía permitirse pagar salarios regulares.

Miguel, sin que se lo pidieran, comenzó a ayudar con las tareas menores. Paró la cerca del corral donde Eduardo mantenía sus pocas cabras. Arregló una bomba de agua que llevaba meses funcionando de manera intermitente y organizó las herramientas del taller improvisado que Eduardo tenía en uno de

los galpones.

No tiene que hacer todo esto,” le dijo Eduardo una tarde, encontrando a Miguel reparando el mecanismo de una puerta del granero. “Lo sé”, respondió Miguel sin dejar de trabajar, “pero estas manos necesitan mantenerse ocupadas. Cuando no trabajo, empiezo a pensar demasiado. Eduardo entendió

perfectamente. Él mismo había descubierto que el trabajo físico era la mejor medicina para el alma herida después de la muerte de su esposa Esperanza. Fue durante la segunda semana cuando Eduardo decidió preguntarle a Miguel sobre su historia.

Estaban sentados en el porche de la casa después de la cena, viendo cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado del altiplano mexicano. “Miguel”, comenzó Eduardo con cuidado. No quiero meterme donde no me llaman, pero qué lo trajo hasta aquí.

Un hombre con sus habilidades no anda vagando por los caminos sin una razón importante. Miguel permaneció en Mindon. silencio por un largo momento, mirando las montañas que se alzaban como sombras negras contra el cielo estrellado. Eduardo pensó que no iba a responder, pero finalmente Miguel

comenzó a hablar con voz baja pero clara.

Tenía un taller en el Doctores, como le conté, pequeño pero próspero. Me había tomado 15 años construirlo. Tenía ocho empleados, todos del barrio. Era como una familia. se detuvo para encender un cigarro que Eduardo le había ofrecido, aunque Miguel rara vez fumaba. Mi esposa Carmen, manejaba la

parte administrativa. Era mucho más inteligente que yo para los números.

Nos habíamos casado jóvenes, teníamos planes de tener hijos, de crecer el negocio, tal vez abrir una sucursal. La voz de Miguel se quebró ligeramente al mencionar a su esposa, pero continuó. Carmen enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores dijeron que si la habíamos detectado antes, pero ya era

demasiado tarde. Se fue en 6 meses.

Eduardo sintió un peso familiar en el pecho. Conocía ese dolor. Después de su funeral no podía concentrarme en nada. El taller comenzó a tener problemas. Un socio que había aceptado para expandir el negocio resultó ser un ladrón. Se llevó los ahorros de toda una vida y desapareció. Perdí el taller,

la casa, todo. Miguel dio una calada profunda al cigarro. Empecé a beber mucho.

Durante dos años viví de trabajos ocasionales cada vez más esporádicos. Los amigos se fueron alejando. La familia se cansó de mis promesas rotas. Una mañana desperté en un callejón en Tepito, sin recordar cómo había llegado ahí, y me di cuenta de que había tocado fondo. ¿Qué hizo? Dejé de beber así

de golpe.

Fue el infierno, pero lo hice. Vendí lo poco que me quedaba. Compré un boleto de camión para salir de la ciudad y decidí que iba a caminar hasta encontrar un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Eduardo asintió lentamente. ¿Y cuánto tiempo lleva caminando? 4 meses respondió Miguel. Hasta que

llegué aquí.

Los dos hombres permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Eduardo habló. Mi esperanza murió hace 3 años. un infarto fulminante mientras preparaba el desayuno. Un día estaba ahí riéndose de algo que había visto en la televisión y al siguiente ya no estaba.

Miguel lo miró con comprensión. Desde entonces, esta casa se siente demasiado grande y demasiado silenciosa.

He estado pensando en venderla, irme a vivir con mi hermana a Guadalajara, pero esta tierra ha estado en mi familia por cuatro generaciones. Mi bisabuelo la compró cuando llegó de España. No sé si puedo ser yo quien la abandone. ¿Qué le dice el corazón? Preguntó Miguel. Eduardo se rió con una

mezzla de amargura y cariño.

El corazón me dice que me quede, pero la realidad me dice que ya no puedo manejar todo esto solo. Hubo otro silencio, pero esta vez era diferente. Era el silencio de dos hombres que habían compartido sus cargas y habían encontrado que no estaban tan solos como pensaban. “Don Eduardo,” dijo Miguel

finalmente, “¿Qué le parecería si nos asociáramos? Eduardo lo miró con sorpresa.

Usted tiene la tierra y el conocimiento del campo. Yo tengo las habilidades mecánicas y las fuerzas para el trabajo físico. Podríamos dividir las ganancias, hacer crecer este lugar de nuevo. Eduardo consideró la propuesta. Era una locura asociarse con un hombre que había conocido hace apenas dos

semanas, pero había algo en Miguel, una honestidad fundamental, una dedicación al trabajo bien hecho que le inspiraba confianza.

Y si no funciona, preguntó Eduardo. Entonces al menos lo habremos intentado respondió Miguel. Y yo seguiré caminando, pero con la certeza de que le di una oportunidad real a algo bueno. Eduardo extendió su mano. Trato hecho, socio. Miguel estrechó la mano del asendado, sintiendo por primera vez en

años que tenía un futuro hacia el cual caminar, en lugar de un pasado del cual huir.

noche mientras se acomodaba en el granero que había llegado a sentir como su hogar. Miguel pensó en Carmen por primera vez desde su muerte pudo recordarla sonriendo sin sentir que se ahogaba en tristeza. Tal vez pensó esta era la manera en que las personas especiales seguían cuidándote incluso

después de partir, guiándote hacia los lugares donde podías volver a encontrar la paz.

En la casa, Eduardo también pensó en esperanza. Podía imaginarla aprobando su decisión, diciéndole que dos corazones rotos podían trabajar juntos para construir algo hermoso. Por primera vez en años, ambos hombres se durmieron con esperanza en el corazón. Tres meses después de aquel primer

encuentro junto a la camioneta descompuesta, la hacienda San Rafael había comenzado una transformación que sorprendía a los vecinos del valle.

La sociedad entre Eduardo y Miguel había resultado ser más productiva de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Miguel había demostrado que sus habilidades iban mucho más allá de la mecánica. Su experiencia urbana le había dado una perspectiva diferente sobre la eficiencia y la organización.

Había reorganizado el sistema de riego, reparado maquinaria que había estado abandonada durante años y establecido un pequeño taller mecánico en uno de los galpones donde reparaba equipos para otros rancheros de la zona. El boca a boca había sido su mejor publicidad. Cuando el compadre de Eduardo,

don Aurelio, tuvo problemas con su tractor, Miguel lo arregló por la mitad de lo que le habría costado llevarlo a la ciudad.

Pronto, campesinos de todo el valle llegaban a San Rafael con sus máquinas descompuestas, sus camionetas que no arrancaban, sus bombas de agua que funcionaban mal. Eduardo, por su parte, había recuperado la energía que pensó que había perdido para siempre. Con Miguel manejando las reparaciones y el

mantenimiento de equipo, él podía concentrarse en lo que mejor sabía hacer, cultivar la tierra.

Había expandido el cultivo de maíz, plantado un huerto de verduras que vendían en el mercado local y hasta había comenzado a criar pollos de engorda. “Nunca pensé que volvería a ver este lugar tan vivo”, comentó doña Rosa, la vecina más cercana, mientras compraba verduras frescas del huerto de

Eduardo.

Desde que llegó su socio, hasta las plantas se ven más contentas. Eduardo sonríó con orgullo. Miguel se había ganado el respeto de toda la comunidad, no solo por su habilidad técnica, sino por su honestidad y su disposición a ayudar. Cuando la bomba del pozo comunal se descompuso, Miguel la reparó

sin en cobrar un peso. Cuando el camión escolar tuvo problemas, Miguel se aseguró de que funcionara perfectamente antes de que terminara el día. Pero no todo había sido fácil.

Al principio, algunos vecinos habían visto con desconfianza al chilango que había llegado de la nada. Los rumores sobre su pasado habían circulado, alimentados por la curiosidad natural de las comunidades pequeñas. Algunos decían que había estado en la cárcel, otros que había abandonado a su

familia, otros que estaba huyendo de deudas.

Miguel había enfrentado estas sospechas con paciencia y trabajo honesto. Gradualmente sus acciones habían hablado más fuerte que los rumores. Cuando don Pancho, el más receloso de los vecinos, finalmente le pidió que le arreglara su camioneta, Miguel supo que había sido aceptado por la comunidad.

Los pueblos son como las familias”, le había explicado Eduardo una noche.

Desconfiamos de los extraños, pero una vez que nos demuestras que eres buena gente, te adoptamos para siempre. La relación entre los dos hombres también había evolucionado. Ya no era solo una sociedad comercial, sino una amistad genuina forjada por el respeto mutuo y las experiencias compartidas.

Eduardo había comenzado a ver a Miguel como el hijo que nunca tuvo y Miguel había encontrado en Eduardo una figura paterna que no había tenido desde la muerte de su propio padre años atrás. Una tarde de octubre, mientras reparaban juntos la cerca del corral, Eduardo le hizo una propuesta que Miguel

no esperaba. “He estado pensando, Miguel”, comenzó Eduardo midiendo cuidadosamente sus palabras.

Esta sociedad nuestra ha funcionado mejor de lo que imaginé, pero quiero hacer algo más permanente. Miguel levantó la vista de la cerca intrigado. Quiero que seas mi heredero continuó Eduardo. No tengo hijos y mi hermana en Guadalajara no tiene interés en la tierra.

Cuando yo ya no esté, quiero que San Rafael siga siendo un hogar para alguien que la ame como yo la he amado. Miguel se quedó sin palabras. En todos sus años de vida, nadie había mostrado esa clase de confianza en él. La generosidad del gesto lo abrumó. Don Eduardo, yo no sé qué decir. Es demasiado

generoso. No es generosidad, respondió Eduardo firmemente. Es justicia.

Has devuelto la vida a este lugar y más importante, me has devuelto la vida a mí. Esta tierra necesita a alguien joven que pueda cuidarla durante los próximos 30 o 40 años. Miguel sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Estás seguro? Soy un hombre que lo perdió todo, que tocó fondo. Eres un hombre

que se levantó cuando tocó fondo. Lo corrigió Eduardo.

Eres un hombre que eligió el trabajo honesto sobre la autocompasión que ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Si eso no es carácter, no sé qué lo es. Esa noche Miguel no pudo dormir. Caminó por los campos bajo la luz de la luna, pensando en el camino que lo había llevado hasta ese momento.

Recordó la desesperación que había sentido solo unos meses atrás, cuando cada día se sentía como una lucha por sobrevivir.

Ahora, mirando los cultivos que había ayudado a sembrar y cuidar, se daba cuenta de que había encontrado algo más valioso que la supervivencia. había encontrado un propósito. Se detuvo junto a la tumba de esperanza la esposa de Eduardo, que estaba en una pequeña loma que dominaba los campos.

Eduardo la visitaba todas las mañanas con flores frescas.

“Señora Esperanza”, murmuró Miguel sintiéndose un poco tonto, pero necesitando hablar. No sé si me puede escuchar, pero quiero agradecerle por el hombre tan bueno que tuvo como esposo y quiero prometerle que voy a cuidar esta tierra y a su Eduardo con todo el amor que pueda dar.

Una brisa suave movió las flores que Eduardo había dejado esa mañana y Miguel eligió interpretarlo como una bendición. Al día siguiente, Miguel le dio su respuesta a Eduardo. Sí, aceptaría ser su heredero, pero solo si Eduardo le permitía convertir la hacienda en algo aún más grande. Quería

establecer una escuela técnica donde jóvenes de la región pudieran aprender oficios como mecánica, carpintería, electricidad. quería crear empleos para que los jóvenes no tuvieran que migrar al norte para encontrar oportunidades.

Eduardo escuchó la propuesta con creciente emoción. Era exactamente el tipo de visión que la región necesitaba. Carmen habría amado esta idea dijo Miguel y por primera vez pudo mencionar a su esposa sin que le doliera el corazón. Siempre decía que el conocimiento era la única herencia que nadie te

podía quitar.

y Esperanza habría insistido en que incluyéramos clases de cocina y administración para las mujeres jóvenes”, agregó Eduardo sonriendo. Los dos hombres se dieron cuenta de que sus esposas, aunque ya no estuvieran físicamente con ellos, seguían inspirando sus mejores decisiones. Esta tarde

comenzaron a planificar el futuro de San Rafael, no solo como una hacienda, sino como un centro de esperanza y oportunidad para toda la comunidad.

Era la cosecha más importante que habían cultivado juntos, la cosecha de un futuro mejor. Dos años después de aquel primer encuentro bajo el sol implacable de Guanajuato, la hacienda San Rafael se había transformado en algo que ninguno de los dos hombres habría podido imaginar. Lo que había

comenzado como una simple transacción, arreglar un motor a cambio de refugio, se había convertido en el renacimiento de toda una comunidad.

La escuela técnica que Miguel y Eduardo habían soñado era ahora una realidad. Tres galpones renovados. Albergaban talleres de mecánica, carpintería, electricidad y soldadura. En la cocina ampliada de la casa principal, doña Rosa enseñaba cocina tradicional y administración de pequeños negocios a

las mujeres jóvenes de la región. 20 estudiantes entre los 16 y los 25 años habían encontrado en San Rafael la oportunidad de aprender un oficio sin tener que abandonar sus raíces.

Miguel, ahora con 44 años y algunas canas que le daban un aire de sabiduría, había descubierto que tenía un talento natural para la enseñanza. Sus estudiantes lo respetaban no solo por sus conocimientos técnicos, sino por la paciencia con la que transmitía cada lección y las historias de vida que

compartía para ilustrar la importancia del trabajo honesto.

Un motor no es solo un conjunto de piezas, explicaba Miguel a un grupo de jóvenes mientras desmontaban el motor de una camioneta Tsuru. Es el corazón de una herramienta que permite a las familias ganarse la vida. Cuando ustedes reparen un motor, no están solo arreglando metal, están restaurando la

esperanza de alguien. Alejandro, un muchacho de 18 años del pueblo vecino, levantó la mano.

Maestro Miguel, ¿es cierto que usted llegó aquí caminando sin nada? Miguel sonró acostumbrado ya a esa pregunta. Es cierto, Alejandro. Llegué aquí con nada más que estas manos y las herramientas que cargaba. Pero lo que descubrí es que cuando tienes habilidades y disposición para trabajar, nunca

realmente tienes nada.

¿Y no tenía miedo? Preguntó Sofía, una de las pocas mujeres en el taller de mecánica, que había insistido en aprender el oficio a pesar de la inicial resistencia de su familia. Tenía mucho miedo”, admitió Miguel honestamente. “Pero había algo que me daba más miedo que la incertidumbre, quedarme

estancado en la tristeza, desperdiciar los años que me quedaban de vida, lamentándome por lo que había perdido.

” Eduardo, que ahora a los 62 años se movía con la energía renovada de un hombre que había encontrado su propósito, observaba las clases desde la puerta del taller. Ver a Miguel enseñar a esos jóvenes le llenaba el corazón de orgullo paternal. La transformación de Miguel había sido extraordinaria.

El hombre derrotado que había aparecido en su puerta se había convertido en un líder comunitario respetado.

Había sido elegido al Consejo Municipal. participaba activamente en las decisiones que afectaban a toda la región y su taller se había convertido en un punto de referencia para campesinos de tres estados vecinos. Pero quizás lo más importante era que Miguel había vuelto a sonreír genuinamente.

No la sonrisa forzada de alguien que trata de ocultar su dolor, sino la sonrisa natural de alguien que había encontrado paz consigo mismo. Una tarde de primavera, mientras revisaban los libros de contabilidad de la escuela en el porche de la casa, Eduardo le hizo una observación a Miguel que había

estado considerando durante meses.

¿Te has dado cuenta de que ya no hablas de tu vida anterior como algo que perdiste, sino como algo que te preparó para esto. Miguel levantó la vista de los números que estaba revisando. Eduardo tenía razón. En algún momento, durante los últimos dos años, había dejado de ver su pasado como una serie

de fracasos y había comenzado a verlo como una serie de lecciones necesarias.

Es extraño, reflexionó Miguel. Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado cuando perdí el taller y a Carmen. Ahora me doy cuenta de que tal vez era necesario perder todo eso para poder encontrar esto. ¿Crees que Carmen estaría orgullosa de lo que has construido aquí? Miguel sonrió y por

primera vez al hablar de su esposa, su expresión fue de pura alegría, sin rastro de dolor.

Creo que estaría molesta conmigo por haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importaba. Siempre decía que yo tenía buenas manos para arreglar cosas, pero que mi verdadero talento estaba en arreglar vidas. Esa noche, como habían hecho cientos de noches durante los últimos dos años,

los dos hombres se sentaron en el porche a ver las estrellas.

Pero esta vez Miguel tenía algo que decirle a Eduardo. Don Eduardo, he estado pensando mucho últimamente sobre la vida, sobre los caminos que tomamos, sobre cómo terminamos, dónde terminamos y qué conclusiones has sacado, filósofo. Bromeó Eduardo. Que tal vez no existen las coincidencias, respondió

Miguel seriamente.

Tal vez yo tenía que perder mi camino para encontrar el correcto. Tal vez usted tenía que quedarse solo para poder recibir la ayuda que necesitaba. Tal vez todo lo que pasó tenía que pasar para que llegáramos hasta aquí. Eduardo asintió lentamente. ¿Sabes qué me dijo Esperanza pocas semanas antes

de morir? Miguel negó con la cabeza.

Me dijo que no me preocupara por quedarme solo, porque la vida tenía maneras misteriosas de enviarnos exactamente lo que necesitamos. Justo cuando lo necesitamos. En ese momento pensé que se refería a familiares o amigos que vendrían a visitarme más seguido. Eduardo hizo una pausa mirando las

estrellas.

Ahora me doy cuenta de que se refería a ti, a esta amistad, a esta sociedad, a todo lo que hemos construido juntos. Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento, cada uno reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta ese punto. “Mañana viene un reportero de Guanajuato a

escribir sobre la escuela”, comentó Eduardo.

“Quiere hacer una historia sobre cómo un mecánico de la ciudad de México y un campesino de Guanajuato crearon un modelo de desarrollo rural.” Miguel se rió. Un modelo de desarrollo rural. Suena muy elegante para dos hombres que solo querían arreglar una camioneta, pero eso es exactamente lo que es,

insistió Eduardo. Empezamos con algo simple. Tú necesitabas refugio. Yo necesitaba mi camioneta arreglada.

Pero al tratarnos con respeto mutuo, al trabajar juntos con honestidad, construimos algo mucho más grande. A la mañana siguiente, mientras Miguel enseñaba a sus estudiantes y Eduardo supervisaba las nuevas plantaciones de chile y tomate que habían expandido el negocio agrícola, llegó una camioneta

desconocida por el sendero polvoriento que llevaba a la hacienda. De ella bajó un hombre de unos 50 años.

bien vestido, con una cámara colgando del cuello. Era el reportero de Guanajuato. “Disculpen”, dijo el hombre acercándose a Eduardo que estaba cerca de la entrada. “Busco a los señores Eduardo Vázquez y Miguel Hernández. Tengo una cita con ellos para una entrevista”. Eduardo sonrió y le extendió la

mano. “Yo soy Eduardo Vázquez. Miguel está en el taller con los estudiantes.

¿Le gustaría que le enseñe lo que hemos construido aquí? Mientras caminaban hacia el taller, Eduardo no pudo evitar recordar ese día dos años atrás, cuando hombre había llegado caminando por ese mismo sendero. La diferencia era que aquel hombre había llegado sin esperanza buscando solo un lugar

para dormir.

Ahora este hombre llegaba para documentar la esperanza que habían creado juntos. En el taller, Miguel estaba explicando el funcionamiento de un motor diésel a un grupo de estudiantes atentos. Su voz era clara y segura, la voz de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. “La clave está en

entender que cada parte tiene un propósito”, decía Miguel.

“Cuando una parte falla, todo el sistema se ve afectado. Pero cuando todas las partes trabajan en armonía, el motor puede funcionar durante décadas. Eduardo y el reportero escucharon desde la puerta. El periodista tomaba notas rápidamente, claramente impresionado por lo que veía. Después de la

clase, Miguel se acercó a saludar al visitante.

El reportero le hizo la pregunta que Miguel había estado esperando. Señor Hernández, ¿qué le diría a alguien que se encuentra en la situación en la que usted estaba hace 2 años? Alguien que ha perdido todo y no sabe hacia dónde ir. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder.

Le diría que el final de Minenton una historia no es realmente el final, es solo el espacio en blanco antes del siguiente capítulo. Que mientras tengas habilidades, honestidad y disposición para trabajar, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo y que a veces las mejores cosas de la vida

llegan justo cuando creías que ya no era posible ser feliz.

Miguel miró hacia Eduardo, quien le sonrió con orgullo paternal. Pero sobre todo, continuó Miguel, le diría que se fije bien en las oportunidades que se le presenten, porque a veces llegan disfrazadas de preguntas muy simples. ¿Como cuál?, preguntó el reportero. Miguel sonró recordando aquel día

bajo el sol implacable cuando su vida cambió para siempre.

Como si arregló el motor de su camioneta. ¿Me dejaría dormir en el granero? El reportero escribió esa última frase en su libreta, sabiendo que había encontrado el título perfecto para su historia. Esa noche, después de que el reportero se fuera, Miguel y Eduardo se sentaron una vez más en su porche

bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su amistad durante dos años.

“¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?”, preguntó Miguel. ¿Qué? Que empezó con la pregunta más simple del mundo. Solo necesitaba un lugar para dormir. Eduardo se ríó. Y yo solo necesitaba que mi camioneta funcionara. Y mira lo que construimos cuando dos hombres deciden confiar el uno en el

otro. En la distancia podían escuchar las voces de algunos estudiantes que se quedaban estudiando hasta tarde, preparándose para los exámenes finales que les darían sus certificados técnicos. Pronto estarían listos para regresar a sus comunidades con nuevas

habilidades o para quedarse en San Rafael, ayudando a entrenar a la siguiente generación de estudiantes. Miguel, dijo Eduardo, ¿te arrepientes de algo? Miguel pensó por un momento. Me arrepiento del tiempo que perdí, sintiéndome víctima de las circunstancias en lugar de buscar maneras de cambiarlas.

Pero no me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí, porque sin él nunca habría conocido lo que era realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Tener un propósito que va más allá de uno mismo, saber que tu trabajo mejora la vida de otros. Y Miguel hizo una pausa mirando a su amigo

y socio. Tener a alguien en quien confiar completamente. Eduardo asintió.

Para mí, lo más importante ha sido descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva etapa de la vida, siempre y cuando tengas el coraje de abrir tu puerta cuando alguien toque. Los dos hombres se quedaron en silencio contemplando las estrellas y reflexionando sobre el misterioso camino

que había convertido una pregunta desesperada y una camioneta descompuesta en una nueva vida llena de propósito y significado.

En el granero donde Miguel había dormido aquella primera noche, ahora convertido en una biblioteca donde los estudiantes podían estudiar y leer, una pequeña placa de metal llevaba grabadas las palabras que habían cambiado dos vidas. En para siempre, si arreglo el motor de su camioneta, me dejaría

dormir en el granero. Debajo, en letras más pequeñas, estaba el verdadero mensaje de la historia.

Nunca sabemos qué bendiciones llegarán disfrazadas de preguntas simples. El círculo estaba completo. Dos hombres rotos habían encontrado la manera de sanarse mutuamente y en el proceso habían creado un lugar donde otros podrían encontrar su propio camino hacia la redención y la esperanza.

Era después de todo, la reparación más importante que Miguel había hecho en su vida. No la de un motor, sino la de dos almas que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. [Música]

News

Me casaré con Ángela, no con una lisiada como tú».Tres años después, cuando me vio curada

En el segundo año de mi discapacidad, Peter y yo rompimos el compromiso. El médico dice que te va a…

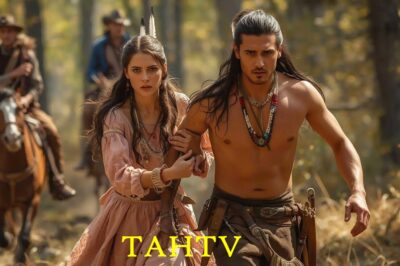

Salvó a un guerrero apache y él regresó como jefe para reclamarla como esposa

En tiempos de sangre y polvo, cuando la palabra salvaje equivalía a una sentencia de muerte y la frontera entre…

Un estudiante cede su turno en la farmacia a El Chapo — y al día siguiente llega una nota

Manuel se acomodó en la fila de la farmacia mientras revisaba la receta médica en su mano. La cola era…

Un Pobre Campesino Siguió a su Burro Sediento… y lo que Descubrió Bajo la Tierra Fue Increíble

Julián caminaba bajo el sol ardiente, con la camisa empapada en sudor y los labios resecos, cuando notó que su…

Madre lleva a su hija a emergencias tras un viaje con su padre — Doctor llama al 911 entre lágrimas

Madre lleva a su hija a emergencias tras un viaje con su padre. Doctor llama al nuevo 11 entre lágrimas….

(1791, Toluca) El Colegio Donde 66 Estudiantes Desaparecieron en el Recreo Final

La noche cae sobre las montañas que rodean el valle de Toluca. El viento silva entre los árboles y arrastra…

End of content

No more pages to load