Título: La Revelación de Sebastián Valdivia

La estancia de Sebastián Valdivia en la Patagonia chilena era una obra maestra arquitectónica, una mansión de diseño vanguardista enclavada en un valle barrido por el viento, con ventanales que se abrían a las cumbres nevadas de las Torres del Paine. Sebastián, un millonario que había construido un imperio en la acuicultura sostenible, poseía uno de los paisajes más espectaculares del planeta. Sin embargo, vivía en la más cruel de las ironías. Sus hijos gemelos de siete años, Luna y Lucas, eran ciegos de nacimiento. La misma noche que dio la bienvenida a sus hijos, un parto complicado le arrebató a su esposa, dejándolo con una fortuna inmensa, un dolor infinito y dos pequeños que nunca podrían ver la belleza del mundo que él había construido para ellos.

La vida en la estancia se regía por la seguridad y el silencio. Sebastián, consumido por la culpa y el miedo, había creado una burbuja protectora para los gemelos. La casa era un entorno controlado, con caminos acolchados y sin obstáculos, donde cada día era una repetición del anterior. Los mejores especialistas del mundo habían confirmado que su condición era incurable. Resignado, Sebastián se había convertido en un guardián eficiente, pero distante, proveyendo todo lo materialmente posible, pero emocionalmente ausente. Su propia ceguera era la de un padre que veía a sus hijos no como personas, sino como una delicada condición médica que debía ser gestionada, protegiéndolos tanto de los peligros del mundo como de sus maravillas.

Fue en 196 este santuario de tristeza silenciosa donde llegó Isabel, la nueva niñera. A sus 26 años, poseía una calma y serenidad que parecían reflejar el paisaje patagónico. Sebastián la había contratado por sus impecables referencias, sin saber que su verdadera especialidad era la educación sensorial para niños con discapacidad visual. Isabel observó durante sus primeros días la rutina de la familia. Vio a dos niños pálidos y retraídos que se movían con una cautela aprendida, cuyas manos rara vez exploraban y cuyos rostros rara vez sonreían. Vio a un padre que los amaba, pero que les hablaba en un tono práctico y funcional, como si les diera instrucciones a unos empleados, incapaz de conectar con ellos en su propio mundo.

Isabel sabía que no podía seguir esas reglas. Su filosofía era radical. El mundo no solo se ve, se siente, se huele, se oye y se saborea. Un día, mientras una suave llovizna patagónica envolvía la estancia, hizo algo que estaba explícitamente prohibido. En lugar de mantener a los niños dentro, los llevó al jardín. Con una sonrisa suave, les quitó los zapatos y los calcetines. Por primera vez en sus vidas, Luna y Lucas sintieron la hierba húmeda y el barro blando y frío entre los dedos de sus pies. Al principio se asustaron, pero Isabel los guió con una confianza tranquilizadora, animándolos a levantar sus rostros para sentir el beso fresco de la lluvia.

“Esto es el color verde después de la lluvia”, susurró Isabel mientras los niños comenzaban a relajarse. Les trajo una rama de un arbusto de calafate, no para que la vieran, sino para que sintieran la textura cerosa de sus hojas y el pinchazo agudo de sus espinas. “Y esto es el viento cantando una canción a través de los árboles de lenga”, explicó mientras una ráfaga pasaba silbando. Estaba traduciendo el paraíso visual que los rodeaba a un lenguaje que ellos podían entender. Estaba rompiendo las paredes de su prisión protectora y devolviéndoles el mundo, un sentido a la vez.

Por primera vez, Luna y Lucas no estaban simplemente existiendo en el mundo, lo estaban experimentando y sus rostros se iluminaron con una alegría pura y sobrecogedora. Justo en ese momento, el todoterreno de Sebastián subió por el camino de entrada. Vio la escena desde lejos y su primer impulso fue una oleada de furia. Sus hijos, sus frágiles hijos, estaban afuera bajo la lluvia, descalzos y sucios. Estaba violando todas sus reglas. Estaba a punto de salir del coche y despedirla en el acto, pero entonces algo lo detuvo. Se fijó en los rostros de sus hijos. No eran las caras pasivas y ausentes a las que estaba acostumbrado. Estaban vivos, radiantes, con sonrisas tan amplias y genuinas que nunca antes las había visto. Estaban riendo a carcajadas, chapoteando en un charco, completamente inmersos en un momento de felicidad perfecta.

El shock paralizó a Sebastián. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que él nunca les había dado un momento así. Su obsesión por la seguridad los había privado de la alegría. La jaula dorada que había construido para mantenerlos a salvo también los había mantenido alejados de la vida misma. Vio el supuesto peligro de un resfriado y lo comparó con la certeza de una vida sin experiencias, y la balanza se inclinó de forma aplastante. La irresponsabilidad de Isabel era en realidad un acto de amor y sabiduría mucho más profundo que todos sus cuidados calculados. La ceguera, se dio cuenta, había sido suya. Él era quien no había podido ver a sus hijos como niños capaces de sentir alegría.

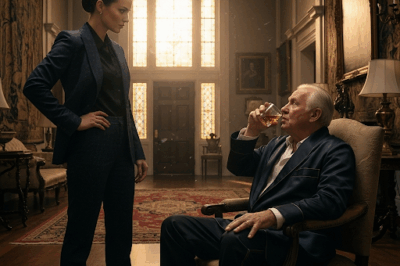

Esa noche, un Sebastián profundamente cambiado encontró a Isabel en la sala de juegos de los niños. No estaban jugando con sus juguetes de plástico, ordenados y predecibles. Estaban en el suelo creando un mapa sensorial de su día. Isabel los estaba ayudando a pegar musgo húmedo, piedras lisas y hojas ásperas en un gran cartón, reconstruyendo su aventura bajo la lluvia. Los niños tocaban las texturas sonriendo al recordar cada sensación. El padre se quedó en la puerta observando la escena, sintiendo una mezcla de vergüenza y una abrumadora sensación de esperanza. Ya no veía a una empleada, sino a una maestra.

“¿Qué estás haciendo?”, preguntó finalmente, su voz despojada de toda autoridad, ahora llena de una humilde curiosidad. Isabel levantó la vista, su expresión tranquila. “Les estoy ayudando a dibujar el mundo que vieron hoy, señor Valdivia”, respondió ella. “No puedo darles la vista, nadie puede, pero puedo darles el mundo. Puedo enseñarles a ver con todo su ser, no solo con los ojos que no tienen”. La sencillez y profundidad de sus palabras lo desarmaron por completo. Se acercó, se arrodilló en el suelo junto a ellos, un gesto de rendición a todo lo que creía saber. Entonces, dijo Sebastián, su voz quebrada por la emoción, “Enséñame a mí también”. No era una orden, era una súplica. “Por favor, Isabel, enséñame a ver a mis hijos”.

En ese momento, el poderoso millonario abdicó de su trono de control y se convirtió en un estudiante. Le pidió a la joven niñera que le enseñara a ser padre, que le enseñara el lenguaje de los sentidos, que le enseñara a conectar con los dos seres que más amaba en el mundo. Estaba pidiéndole que curara su propia ceguera, la que le había impedido ver la felicidad que estaba justo delante de él. Isabel se conmovió por la vulnerabilidad de Sebastián. “Con mucho gusto, señor”, dijo suavemente, “pero tendrá que estar dispuesto a ensuciarse un poco las manos”. Él asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. “Estoy dispuesto a todo”, respondió.

Aquella noche marcó el nacimiento de una nueva familia. El silencio en la estancia fue reemplazado por la exploración y el descubrimiento. Sebastián se convirtió en el alumno más aplicado de Isabel, aprendiendo a describir no lo que veía, sino lo que sentía. Oía y olía. A partir de ese día, la vida de Luna y Lucas se expandió de maneras milagrosas. Con Isabel como guía y su padre como un compañero entusiasta, comenzaron a explorar su paraíso patagónico. Montaron a caballo por primera vez, no para ver el paisaje, sino para sentir el ritmo poderoso del animal bajo ellos y el viento en sus rostros. Aprendieron a identificar docenas de pájaros por sus cantos, a distinguir los árboles por la textura de su corteza y a navegar por los senderos por el olor de las flores silvestres. Su mundo, antes limitado a las paredes de su casa, se volvió infinito.

Los gemelos florecieron. Se volvieron niños curiosos, valientes y conversadores, describiendo el mundo a su padre con una riqueza de detalles sensoriales que lo asombraba cada día. Descubrió que Luna tenía un oído musical increíble y que Lucas poseía un sentido del tacto tan refinado que podía recrear animales con arcilla, con una precisión asombrosa después de solo tocarlos una vez. Dejaron de ser su condición médica para convertirse en individuos fascinantes y completos. Y Sebastián se enamoró de ellos de una manera completamente nueva y profunda.

Mientras aprendía a amar a sus hijos, Sebastián también se enamoró de la mujer que le había enseñado cómo hacerlo. Se enamoró de la paciencia de Isabel, de su sabiduría, de la forma en que veía la belleza donde él solo había visto limitaciones. Su relación profesional se transformó lentamente en una amistad profunda y luego en un amor tierno y sólido, basado en un propósito compartido y una admiración mutua. Ella no solo había sanado a sus hijos, lo había sanado a él de su soledad y su culpa.

La historia concluye una tarde en la cima de una colina que domina el valle. Sebastián, Isabel, Luna y Lucas están sentados juntos sobre una manta, viendo la puesta de sol. Los niños, con los ojos cerrados y sonriendo, describen la sensación del aire que se enfría sobre su piel, el olor de la tierra al final del día y el sonido de los pájaros que regresan a sus nidos. Sebastián, con un brazo alrededor de Isabel, no mira el sol poniente, sino los rostros radiantes de sus hijos. Ha aprendido que la verdadera visión no tiene nada que ver con los ojos. Se trata de prestar atención, de sentir profundamente y de amar sin barreras. Juntos, los cuatro han aprendido a ver la belleza del mundo con todo el corazón.

¿Crees que a veces nuestras mayores limitaciones son las que nos imponemos a nosotros mismos? Si crees que la verdadera forma de ver es con el corazón, suscríbete para más historias que te recordarán la belleza del mundo en todas sus formas.

News

UNA JOVEN MESERA FUE DESPEDIDA POR EQUIVOCACIÓN… Y EL MILLONARIO LA ESPERÓ EN LA PARADA DE BUS…

Una mesera fue despedida por error y salió con lágrimas en los ojos. Pero un millonario que había presenciado todo…

El Escándalo Amoroso de Puebla 1743 Condesa Embarazada de su Esclavo Aniquiló a los Salazar

En los archivos secretos del tribunal del Santo oficio de Puebla, entre legajos amarillentos y sellos de la quebrados por…

Ella fue humillada por su padre… pero regresó para vengarse.

El viento de octubre azotaba los cristales de la mansión Mendoza, mientras Isabella se deslizaba por los pasillos alfombrados de…

Niña desapareció en 2009 en casa – 6 años después, una criminal confesó algo impactante

En abril de 2009, en Asunción, Paraguay, la pequeña Lucía Benítez desapareció de su habitación durante la noche, dando inicio…

Cuando los albañiles quitaron las tejas en Oaxaca, escucharon un llanto de niño atrapado en el techo

La casa de la familia Ramírez en el centro histórico de Oaxaca había permanecido deshabitada por casi 20 años. Construida…

8 Años Después De Que Agente Del FBI Desapareciera En 1998 — Obrero Encuentra ESTO En Casino Tijuana

8 años después de que agente del FBI desapareciera. En 1998, obrero, encuentra esto en Casino, Tijuana. Joaquín Mendoza Herrera…

End of content

No more pages to load