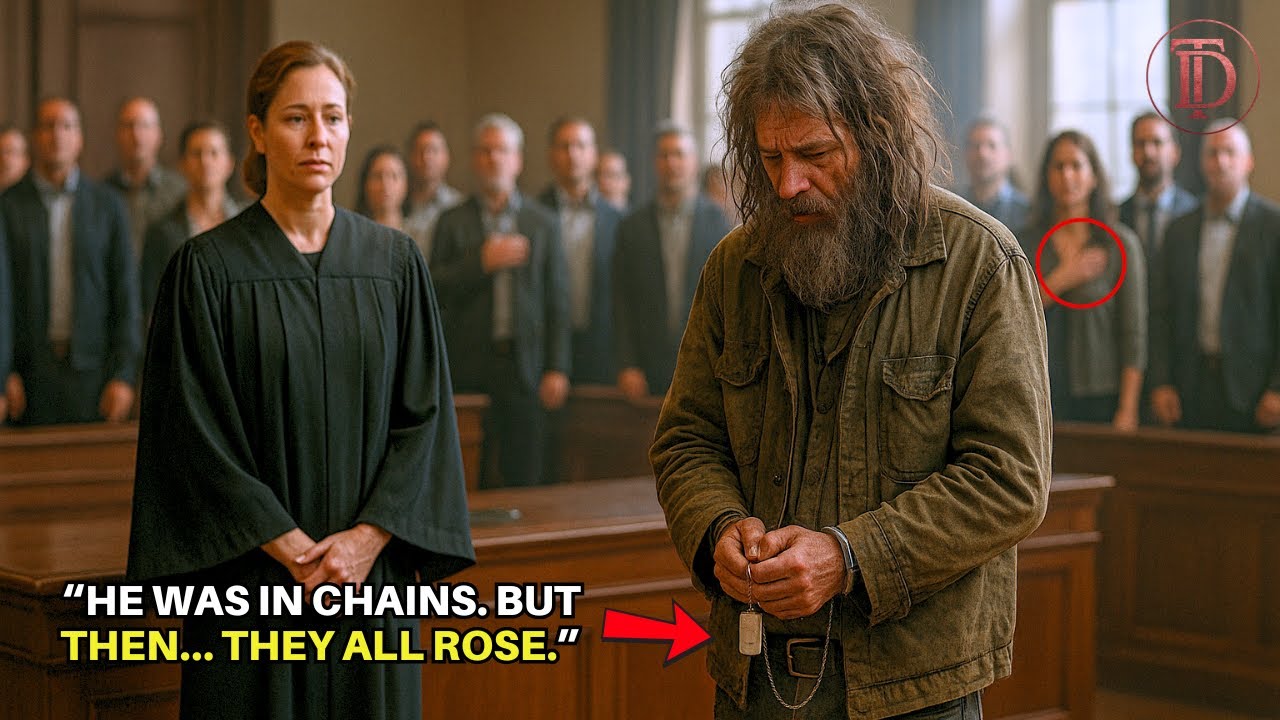

Entró arrastrando los pies, esposado, cabizbajo, delgado como un riel. Las cadenas metálicas tintineaban a cada paso, resonando en el suelo de mármol como una campana fúnebre. La chaqueta que llevaba sobre los hombros parecía haber sobrevivido a guerras, no a inviernos. Debajo, se veía tela rasgada que podría haber sido un uniforme militar.

Parches descoloridos, hilos sueltos, el fantasma de lo que una vez significó algo. Sus botas contaban la verdadera historia. Una tenía un agujero tan grande que se le veía el calcetín, manchada de lluvia y vergüenza. La otra estaba sujeta con cinta adhesiva, gris y descascarada. Al caminar, se oía el chirrido del cuero mojado contra el hormigón. Marcus Washington, 68 años, sin domicilio fijo, arrestado por alteración del orden público.

Su delito: dormir en el aparcamiento del restaurante Jimmy’s durante una tormenta que dejó 7,6 cm de lluvia en dos horas. Entre carritos de la compra oxidados y el olor a grasa vieja mezclada con aceite de motor, solo quería sobrevivir a la noche sin ahogarse. La sala del tribunal se sentía estéril, casi hostil. Luces fluorescentes zumbaban en el cielo, proyectando sombras ásperas que hacían que sus mejillas hundidas parecieran aún más profundas.

El aire olía a desinfectante y café viejo. Personas con trajes planchados evitaban el contacto visual, revolviendo papeles más ruidosamente de lo necesario, demasiado frágiles para ser una amenaza, demasiado invisibles para ser alguien, demasiado rotos para importar. Pero se equivocaban en eso último. Si crees que nadie debería ser tratado así, escribe honor abajo.

Tu voz importa más de lo que crees. El fiscal se ajustó la corbata con impaciencia, revolviendo papeles como si tuviera un lugar mejor donde estar. El defensor público ni siquiera había aparecido. Para todos los presentes, este era solo un caso más, otro veterano sin hogar que perturbaba la paz. Nada que requiriera atención especial. Pero la jueza Sarah Coleman no era como los demás.

Sentada al frente de la sala, leyó el expediente con ojos acostumbrados a la rutina. Pasó las páginas sin prisa hasta que algo la hizo detenerse. Su mirada se congeló en el nombre completo del acusado, Marcus James Washington. Su cuerpo se puso rígido. Un viejo recuerdo que guardaba bajo llave, como una cicatriz, emergió de repente con una fuerza aplastante.

Era el nombre que su hijo repetía en los correos electrónicos que le enviaban desde puestos polvorientos, siempre seguido de la misma frase. Si no fuera por él, nunca habría vuelto a casa. Michael Coleman, sargento, muerto por un artefacto explosivo improvisado tres años después de regresar. Pero antes de morir, había escrito con la admiración de un joven soldado sobre un hombre que lo había salvado en el campo de batalla.

Un sargento, testarudo, callado, valiente. Volvió a mirar al acusado, cabizbajo, con la mirada perdida y los hombros encorvados. Era irreconocible y, sin embargo, inconfundible al mismo tiempo. El tiempo lo había destruido, pero era él. Sarah tragó saliva con dificultad, intentando mantener una expresión neutra. Pero la mano que sostenía el bolígrafo temblaba. La frialdad institucional de la habitación parecía absurda ante esta revelación.

El héroe de las historias de su hijo, esposado por buscar refugio de una tormenta. La voz del alguacil interrumpió sus pensamientos. Expediente número 847, el estado contra Marcus Washington, alteración del orden público, allanamiento. Marcus permanecía inmóvil en la silla del acusado. Las luces fluorescentes proyectaban sombras ásperas sobre su rostro curtido.

Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, descansaban planas sobre la mesa. En su antebrazo izquierdo, apenas visible a través de un desgarre en la manga, había una cicatriz antigua, irregular y profunda. Sarah la reconoció al instante por las descripciones de Michael. «La cicatriz en el brazo del sargento Washington», había escrito Michael. «Va desde la muñeca hasta el codo. Me la hice al sacarme de ese Humvey en llamas. Dice que ya no le duele, pero lo veo frotándosela cuando cree que nadie lo ve». El fiscal no paraba de hablar sobre las leyes de vagancia y la reincidencia. Marcus no reaccionó. Se sentó como un hombre que ya había aceptado lo que el mundo le impusiera. El sonido de la lluvia aún resonaba débilmente por las ventanas del edificio. La misma tormenta que lo había llevado a buscar refugio.

Sarah escribió algo en una nota, la dobló con cuidado y llamó a un alguacil. La orden era clara: «Llévale esto personalmente al abogado David Harrison». El alguacil se fue sin preguntar. Frente a ella, Marcus levantó la vista un instante. Los dos se miraron. Ella quiso decir algo, pero no pudo. No allí. Todavía no.

La voz del fiscal se volvió más aguda, más despectiva. «Su señoría, tenemos un reincidente aquí. El Sr. Washington ha sido citado varias veces por merodear, intoxicación pública y ahora por allanamiento». El dueño del Jimmy’s Diner llamó a la policía porque los clientes se quejaban. Marcus se estremeció al oír la palabra «clientes». Sus dedos tocaron inconscientemente la manga rota, recorriendo la cicatriz que había debajo.

El gesto fue tan pequeño, tan automático, que solo Sarah lo notó. El acusado fue encontrado durmiendo entre dos contenedores de basura, continuó el fiscal, rodeado de botellas vacías y molestando a los clientes que pagaban y que intentaban disfrutar de sus comidas. La mentira flotaba en el aire como humo. No había habido Botellas.

El informe policial no mencionaba ninguna, pero Marcus no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido que su palabra no valía nada contra una placa y un traje planchado. Algunas personas en la galería susurraban. El teléfono de alguien vibró. Una mujer en la última fila miró a Marcus con la clase de asco que se reserva para las cosas que se pisan en las aceras. La luz fluorescente parpadeaba, proyectando sombras intermitentes que hacían que todo pareciera inestable.

La sala olía a desinfectante industrial y café rancio. El aire acondicionado zumbaba demasiado fuerte, ahogando el sonido de la respiración tranquila de Marcus. Estaba sentado completamente inmóvil, con una postura militar sepultada bajo años de derrota, pero aún allí, manteniéndolo erguido. Además, el fiscal añadió con un toque teatral: «La vagancia de esta naturaleza crea un peligro para la salud pública y disminuye el valor de las propiedades en la zona circundante».

Sarah observó el rostro de Marcus con atención. Ni ira, ni desafío, solo aceptación. La misma resistencia silenciosa que una vez lo hizo arrastrar soldados heridos por campos minados ahora lo mantenía en silencio mientras desconocidos decidían su destino. El defensor público finalmente llegó con 20 minutos de retraso, con el maletín empapado por la lluvia. Echó un vistazo al expediente durante unos 30 segundos antes de levantarse.

Su señoría, mi cliente no se opone. Solicitamos el tiempo cumplido y el servicio comunitario. No se opone, ni siquiera una pelea. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. La cicatriz en su antebrazo volvió a reflejar la luz. Sarah recordó otra línea de los correos electrónicos de Michael. El sargento Washington nunca se queja de nada. Ni del calor, ni de la comida, ni de que le disparen.

Simplemente hace lo que hay que hacer y sigue adelante. Ojalá fuera la mitad de fuerte. El fiscal sonrió, presentiéndose victorioso. El estado recomienda 30 días de cárcel del condado y una multa de 1000 dólares, su señoría. Es hora de enviar el mensaje de que este comportamiento no se tolerará. La galería asintió con aprobación. Matemáticas fáciles. Una persona sin hogar menos en las calles.

Un problema menos que sortear. Pero entonces la puerta de la sala se abrió con un portazo que hizo que todos se giraran. David Harrison, abogado, anunció a un hombre alto con traje oscuro. Su voz resonó en la sala como una cuchilla. «Estoy aquí para representar al Sr. Washington». El fiscal apenas disimuló su mueca de desprecio. «Representación de última hora, su señoría».

«Altamente irregular». La voz de Sarah era firme como el acero. «Acéptelo. Prosiga, Sr. Harrison». David Harrison no era un abogado cualquiera. Era un nombre que todos en Houston conocían, una presencia en casos de alto perfil que llegaban a los titulares. No solía comparecer en casos como este, pero estaba allí por una razón que solo Sarah entendía.

Harrison hojeó el expediente rápidamente, hizo preguntas sencillas, ganó tiempo, recusó a la fiscalía. En minutos, desmanteló el argumento del fiscal utilizando principios básicos de humanidad y legalidad. «No hay intrusión cuando no hay intención de robar o dañar la propiedad. Hay desesperación, supervivencia y abandono social».

El fiscal replicó, hablando de comportamiento reincidente. Harrison replicó: «Lo que se repite aquí no es delito. Es negligencia». La sala quedó en silencio. Mientras tanto, Sarah mantenía la mirada fija en Marcus. Se mantuvo distante, como si estuviera en otro lugar. No parecía reconocer a Harrison, ni siquiera a sí mismo. Pero Harrison empezaba a sospechar algo.

Este hombre no era un veterano sin hogar cualquiera. Había algo en su postura. Incluso debilitado, aún había disciplina. Aún dignidad sepultada bajo años de abandono. Durante un breve receso, Harrison se acercó a Sarah en el pasillo. «Ahora dime quién es realmente». Sarah dudó, luego habló en voz baja. «El hombre que salvó la vida de mi hijo».

Harrison la miró fijamente durante varios segundos y asintió sin mirar atrás. «Entonces no vamos a dejar que esto pase como un caso más». De vuelta en la sala, Sarah tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos que conocía. Se levantó, bajó del estrado y caminó hacia Marcus. Toda la sala quedó en silencio. «Los jueces no se levantan de sus asientos durante los procedimientos». Se detuvo a un metro de él.

Marcus levantó la vista confundido. Sarah metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó algo pequeño. Unas placas de identificación deslustradas por el tiempo. Las colocó con cuidado sobre la mesa frente a él. “Estos pertenecen al Sargento Michael Coleman”, dijo en voz baja para que solo Marcus pudiera oírlos. “Quería dárselos”. Marcus miró fijamente las placas.

Le temblaba la mano al alcanzarlas. Cuando sus dedos tocaron el metal, su respiración cambió. La sala observó en absoluto silencio cómo este hombre destrozado sostenía las placas contra su pecho. Sarah regresó a su asiento. Nadie habló. Nadie se movió. Marcus cerró los ojos y, por primera vez en años, no estaba solo. Ni un sonido.

Y, sin embargo, la sala cambió. Lo que sucedió a continuación no se suponía que ocurriera en un caso rutinario de alteración del orden público. David Harrison se puso de pie y se dirigió al tribunal con la gravedad de un hombre a punto de reescribir la historia. Su señoría, solicito permiso para presentar pruebas sobre la verdadera identidad Honorable y hoja de servicios de Marcus James Washington.

Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Documentos que nadie esperaba ver en esa sala. Membrete del Pentágono, informes de misión clasificados, actas de condecoración que habían estado sepultadas en la burocracia militar durante más de una década. Marcus Washington, comenzó Harrison, no solo sirvió a su país. Evitó la muerte de al menos seis soldados estadounidenses durante un ataque con artefactos explosivos improvisados en la provincia de Kandahar, Afganistán, en 2009.

La expresión de confianza del fiscal comenzó a quebrarse. La galería se inclinó hacia delante. Harrison leyó un informe militar oficial. El sargento Washington permaneció en su puesto bajo fuego intenso tras asegurar la evacuación de tres soldados heridos. Su decisión voluntaria de quedarse proporcionó un momento crucial para la reorganización del escuadrón y evitó más bajas.

El silencio en la sala era absoluto. Ya no se oía el crujido de papeles ni el arrastrar de zapatos. Además, continuó Harrison, el sargento Washington fue recomendado para la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura, pero la documentación se perdió en una transferencia burocrática. Le dieron de baja médica debido a TEPT y una lesión cerebral traumática, y luego el sistema lo olvidó. Él sirvió.

La voz de Sarah era firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo que tenemos aquí no es solo un caso. Es el retrato de un fracaso sistémico. Un hombre que sirvió con honor, que fue olvidado por errores administrativos y que ahora, irónicamente, se sienta en el banquillo de los acusados cuando debería estar recibiendo honores.

Señaló hacia el fondo de la sala. Entraron dos oficiales militares. Uno llevaba una pequeña caja azul. Dentro, un corazón púrpura, un honor retrasado 15 años. Marcus lo miró sin comprender. Tardó segundos en procesar lo que veía. Cuando se dio cuenta de lo que era, su primera reacción fue negarse. No, dijo en voz baja. No salvé a Michael.

Murió porque yo fallé. Sarah se acercó, no como juez, sino como madre. Vivió gracias a ti. Volvió a casa. Me escribió. Te describió como el hombre más valiente que había conocido y me pidió que te encontrara si alguna vez le pasaba algo. Marcus no respondió. Solo lloró. Y en esa sala que solo lo había visto como un intruso, todos se pusieron de pie.

El fiscal, el secretario del tribunal, los oficiales, la gente en la galería. Nadie dijo nada. Nadie necesitaba hacerlo. La voz de Harrison llenó el silencio. La evidencia demuestra que Marcus Washington, él solo, salvó seis vidas, incluyendo la del Sargento Michael Coleman, quien vivió tres años más gracias a la valentía de este hombre.

Arrastró a soldados heridos a través del fuego enemigo, se quedó atrás para brindarles cobertura y cargó con esta carga solo durante 15 años. Sarah respiró hondo. Se desestiman todos los cargos. El estado comenzará de inmediato a procesar todas las prestaciones y la atención médica que se le deben al Sargento Washington según la legislación federal para veteranos. El oficial militar dio un paso al frente y prendió el corazón púrpura en la chaqueta rota de Marcus.

Marcus tocó el metal con dedos temblorosos y luego miró a Sarah. Gracias, susurró por recordar. Si crees que la dignidad siempre se expresa incluso en el silencio, suscríbete ahora. Así es como recordamos lo que nunca debe olvidarse. Lo que debería haber sido solo papeleo administrativo se convirtió en un momento de reparación histórica.

Marcus fue llamado de nuevo al juzgado la semana siguiente, pero esta vez no como acusado, sino como homenajeado. La sala no estaba abarrotada como antes. No había curiosos ni periodistas apurados. Era un ambiente más contenido e íntimo. Harrison estaba a su lado junto con dos oficiales del Departamento de Asuntos de Veteranos de Houston, ahora vestidos con uniformes ceremoniales.

Y Sarah, desde su posición de jueza, ya no podía ocultar lo que sentía. No era solo una jueza. Era la madre de Michael. Era alguien que cargaba con la misma deuda que el país tenía con este hombre. Marcus entró con ropa nueva. Un traje sencillo, limpio, barba recortada, el cuerpo aún encorvado, pero diferente, no por la edad, sino por el peso del pasado, un peso que finalmente comenzaba a levantarse.

Lo llamaron al centro de la sala. Uno de los oficiales leyó con voz firme. Por su valentía demostrada en combate, conducta que implicó riesgo personal y contribución directa a la supervivencia de los miembros de las fuerzas armadas, el Ejército de los Estados Unidos otorga póstumamente la Estrella de Bronce al Sargento Marcus James Washington. Se abrió la caja azul. La medalla brilló bajo las luces de la sala, pero Marcus no se movió.

Miró la condecoración como quien ve un espejo roto. Respiró hondo y habló con la voz entrecortada. No merezco esto. Murió. El silencio fue inmediato. Harrison se acercó, le puso una mano en el hombro, pero vivió lo suficiente para volver a casa, escribirle, agradecerle y decirle a una madre que usted era la razón por la que aún tenía esperanza.

Sarah se levantó y bajó del estrado. La muerte no borra lo que se salvó, Sargento. Le diste tiempo a mi hijo y le diste a nuestra familia más que palabras.

Una explicación. Marcus cerró los ojos con fuerza. Sollozó. Aún cargaba con la culpa, como quien lleva un rifle viejo. “Solo hice lo que cualquiera haría”, dijo casi en un susurro.

El oficial le entregó la medalla. Marcus la sujetó con ambas manos, sin saber si ponérsela o simplemente mirarla. Finalmente, cerró los ojos y presionó la frente contra ella. “Gracias”, dijo con dificultad, por no olvidarme por completo. El siguiente gesto no provino de Sarah ni de los oficiales militares. Provino del fiscal.

Se levantó, enderezó la postura y saludó. Toda la sala lo siguió, no por protocolo, sino por respeto. Afuera, la lluvia había parado. La luz del sol se filtraba por las ventanas del juzgado, proyectando largas sombras sobre el suelo. Marcus salió lentamente, con el metal prendido al pecho, Harrison a su lado.

Por primera vez en 15 años, no caminaba solo. Algunos héroes no llevan sus medallas, pero a veces las medallas los encuentran de todos modos. Si antes escribiste honor, gracias. Si te suscribiste, bienvenido. Y si esta historia te conmovió, nos mantenemos unidos incluso en silencio.

News

Un Ranchero Contrató a una Vagabunda Para Cuidar a Su Abuela… y Terminó Casándose con Ella

Una joven cubierta de polvo y cansancio aceptó cuidar a una anciana sin pedir dinero. “Solo quiero un techo donde…

Esclavo Embarazó a Marquesa y sus 3 Hijas | Escándalo Lima 1803 😱

En el año 1803 en el corazón de Lima, la ciudad más importante de toda la América española, sucedió algo…

“Estoy perdida, señor…” — pero el hacendado dijo: “No más… desde hoy vienes conmigo!”

Un saludo muy cálido a todos ustedes, querida audiencia, que nos acompañan una vez más en Crónicas del Corazón. Gracias…

La Monja que AZOTÓ a una esclava embarazada… y el niño nació con su mismo rostro, Cuzco 1749

Dicen que en el convento de Santa Catalina las campanas sonaban solas cuando caía la lluvia. Algunos lo tomaban por…

The Bizarre Mystery of the Most Beautiful Slave in New Orleans History

The Pearl of New Orleans: An American Mystery In the autumn of 1837, the St. Louis Hotel in New Orleans…

El año era 1878 en la ciudad costera de Nueva Orleans, trece años después del fin oficial de la guerra, pero para Elara, el fin de la esclavitud era un concepto tan frágil como el yeso

El año era 1878 en la ciudad costera de Nueva Orleans, trece años después del fin oficial de la guerra,…

End of content

No more pages to load