EL MILLONARIO Y LA CHURRERA: Un reencuentro de seis años sepultado en secretos y desprecio de clase.

Era una tarde cálida en el corazón de la ciudad de México. El aire estaba lleno de aromas dulces, azúcar, canela y aceite recién usado para freír churros. El bullicio de la calle se mezclaba con las risas de los niños, el sonido de los vendedores ambulantes y el canto lejano de un músico con su guitarra vieja.

En una esquina junto a un carrito color crema, una mujer de rostro cansado, pero con una sonrisa sincera, servía churros espolvoreados con azúcar. Se llamaba Camila. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada y sus manos cubiertas de harina se movían con precisión. A su lado, dos niños idénticos de unos 6 años ayudaban con entusiasmo a entregar las bolsitas de papel a los clientes.

“Mamá, mira, vendimos todos los churros”, gritó el mayor con la cara llena de azúcar. “Muy bien, mis amores”, respondió ella con ternura, limpiándoles las mejillas. Hoy cenaremos algo rico. Sí. Los gemelos rieron y chocaron sus pequeñas manos, orgullosos de su trabajo. Eran la imagen viva de la alegría sencilla, de la vida construida con esfuerzo.

Camila levantó la vista y suspiró. Le dolían los pies, pero su corazón estaba tranquilo. Había pasado años luchando para salir adelante. Y aunque sus manos olían a masa y su ropa no era nueva, tenía a sus hijos, su mayor tesoro. Ellos le daban fuerza. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. A unos metros, un auto negro de lujo se detuvo frente a la esquina.

El ruido de motor contrastó con la sencillez del lugar. Debajó un hombre alto, deporte imponente y mirada seria, Alejandro. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado. Un reloj caro brillaba en su muñeca. Hablaba por teléfono con tono de autoridad, sin prestar atención a su alrededor. Su mundo era otro. el de las oficinas, las inversiones, los tratos millonarios, hasta que giró la cabeza.

Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron con los de ella. Camila se quedó helada. Su corazón dio un salto violento en el pecho. Sintió que el aire le faltaba. Era imposible confundirlo. Aquel rostro, aquel porte, aquella voz. Era él, el hombre a que había amado, el que le había roto el alma, el padre de sus hijos. Alejandro parpadeó, incrédulo.

No puede ser. Camila susurró como si hablara consigo mismo. Ella bajó la mirada nerviosa, intentando fingir que no lo había visto. Tomó una bolsa de papel, la llenó de churros y se la entregó a un cliente que ya se marchaba como si nada hubiera pasado, pero sus manos temblaban. Alejandro dio unos pasos hacia ella con la respiración entrecortada.

El ruido de la ciudad se desvaneció. Solo existía esa imagen. La mujer que un día amó, ahora vestida con un delantal vendiendo churros en la calle. Camila repitió esta vez con una mezcla de sorpresa y dolor. Los gemelos lo observaron con curiosidad. Había algo en aquel hombre que les resultaba familiar.

Tenía sus mismos ojos verdes, su mismo yelo a sonreír, incluso la misma forma de arquear las cejas. ¿Esos niños? Preguntó Alejandro con la voz temblorosa. Camila respiró. sin mirarlo. “No tienes por qué saberlo,” respondió al fin con un tono frío, como si quisiera proteger su corazón de nuevo. El silencio fue pesado, casi insoportable.

Los coches seguían pasando, pero ninguno de los dos se movía. Ella volvió a su carrito intentando continuar su trabajo, pero la emoción la traicionaba. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer. Alejandro se quedó allí, observando a los niños, incapaz de apartar la mirada. Era como verse reflejado en dos pequeños espejos del pasado, un torbellino de recuerdos, arrepentimiento y ternura lo golpeó de golpe.

Por primera vez en muchos años, el millonario Alejandro Duarte, el hombre a que nada le faltaba, sintió que todo su éxito no valía nada frente a aquella escena tan simple y devastadora. Su exesposa vendiendo churros en la calle junto a dos pequeños que llevaban su misma sangre. La noche había caído sobre la ciudad envolviendo las calles en un silencio tibio, solo interrumpido por el murmullo distante de los autos y el sonido del viento que movía los letreros de los puestos callejeros.

Camila guardaba sus cosas con calma. Su carrito de churros ya estaba vacío y el aroma dulce que había llenado la esquina durante el día se desvanecía lentamente en el aire. Los gemelos, ya cansados, dormían acurrucados en una manta, apoyados uno contra el otro. Ella los observó con ternura y tristeza, acariciando sus cabecitas.

Eran su razón para seguir, su motor, su fe en la vida. De pronto, una sombra se proyectó sobre el suelo, alargándose a su lado. Camila no tuvo que mirar para saber quién era. Sintió su presencia antes de escuchar su voz. Camila dijo alejando con un tono suave, completamente distinto al hombre que había visto en la tarde.

Ya no hablaba como empresario ni como millonario. Hablaba como alguien que buscaba respuestas. Camila no se giró de inmediato. Continuó limpiando una bandeja, fingiendo indiferencia, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Preguntó con frialdad, sin levantar la vista. Tenía que volver.

No podía irme sin entender, sin saber la verdad. Ella soltó una risa amarga, casi sin emoción. La verdad, repitió finalmente dándose la vuelta para enfrentarlo. ¿Qué verdad quieres saber? ¿Qué me dejaste por tu orgullo, por tu dinero, por tus ambiciones? ¿Qué me hiciste sentir invisible cuando más te necesitaba? Alejandro bajó la mirada.

Su rostro, normalmente sereno y seguro, ahora mostraba grietas. No lo sabía. Camila, no sabía que que estabas embarazada. Camila respiró hondo, como si esas palabras la atravesaran. Caminó hacia una caja de cartón y sacó de ella un pequeño sobre amarillento por el tiempo. Lo sostuvo con las manos temblorosas.

“Te escribí esta carta”, dijo en voz baja. “Te contaba todo, pero tu secretaria me dijo que habías viajado a Europa, que no quería saber de mí. Yo no tenía donde ir. Tu mundo era demasiado grande para alguien como yo. Alejandro tomó la carta con cuidado. El papel estaba manchado de lágrimas secas, las palabras escritas con tinta corrida.

La leyó en silencio y cada línea parecía una herida abierta. Cuando terminó, levantó la vista con los ojos húmedos. Camila, te juro que nunca supe nada. Si lo hubiera sabido, habría vuelto. Habría hecho todo diferente. Ella negó lentamente con una sonrisa. Triste. Ya es tarde, Alejandro. Han pasado 6 años. Aprendí a vivir sin ti.

Aprendí a ser fuerte. Aprendí a ser madre y padre a la vez. Él dio un paso adelante con la voz quebrada. Pero ellos son mis hijos. Camila dudó unos segundos, luego asintió. Sí, son tuyos. Alejandro se acercó despacio hacia los gemelos dormidos. se agachó observándolos con el corazón en un puño. Uno de ellos movió la cabeza y murmuró algo entre sueños.

El millonario sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. “Hola, soy Alejandro”, susurró con ternura, temiendo despertarlos. Uno de los niños abrió los ojos, aún medio dormido, y sonrió. “Tú eres mi papá.” Mamá dice que mi papá era un héroe. Camila se cubrió la boca ahogando un soyoso. Alejandro no pudo contenerse y los abrazó con cuidado, como si fueran de cristal.

Su cuerpo temblaba, sus lágrimas caían sobre los cabellos suaves de los pequeños. En ese instante, todo el peso de los años, las decisiones y los errores cayó sobre él. “Perdóname”, susurró contra el cabello de su hijo. “Perdóname por no estar aquí. Nunca más te dejaré. Nunca más las dejaré solas. Camila lo miró entre lágrimas.

No sabía si podía perdonarlo todavía. Pero al ver a sus hijos sonreír en los brazos de su padre, sintió que algo en su corazón se ablandaba. El viento sopló suavemente, moviendo el cartel de carrito. Churos caseros de Camila. Alejandro levantó la mirada con una sonrisa débil, pero sincera.

Desde mañana serán churros familiares de Camila y Alejandro. Camila lo miró sorprendida. por primera vez en años creyó que quizás, solo quizás, el amor no estaba completamente perdido. Bajo las luces cálidas de la calle, los cuatro se abrazaron. La vida rota y remendada volvía a comenzar. Yeah.

News

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!”

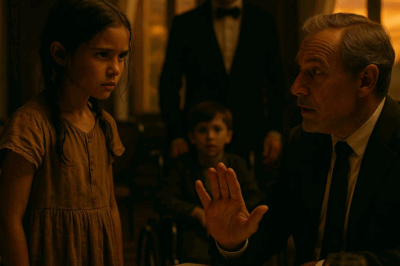

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!” En un elegante restaurante donde…

“El Moretón y la Heredera Millonaria: La Preciosa Lección de una Mirada Inocente”

In an elegant restaurant where luxury seemed eternal, a millionaire dined with his young daughter, oblivious to everything around…

Tarjeta de Multimillonario Rechazada: Lo Que Hizo la Hija de una Empleada Doméstica Dejó al Mundo en Shock

La tarjeta de un multimillonario fue rechazada, pero lo que hizo la hija de una empleada doméstica cuando lo vio…

El huésped silencioso: secretos en un rincón de un restaurante de lujo y el precio del desprecio

In a luxurious restaurant where everyone appeared perfect, an elegant woman was ignored simply because she couldn’t hear. The…

“Mi Hija Quería Comprar la ‘Bestia’ Encadenada – Y Entonces el Oficial Reconoció Esos Ojos…”

Una niña de vestido rojo caminaba junto a su padre por una calle tranquila cuando algo le llamó la…

“El Poder de la Palabra: El Origen de la Beca ‘El Valor de la Promesa’”

Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100,000″, dijo Entre risas el empresario mexicano más influyente de la…

End of content

No more pages to load