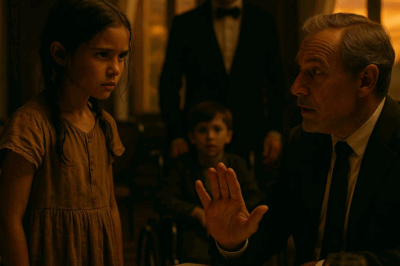

En un salón repleto de voces y luces, Leo Grayson permanecía apartado, invisible, como si su silencio lo volviera parte del mobiliario. Su padre brillaba en el centro del escenario, rodeado de aplausos y sonrisas, sin dedicarle ni una sola mirada. Entonces, entre la multitud, una hija de la servidumbre se atrevió a acercarse.

“¡Hola”, le señaló con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, el rostro de Leo se iluminó de alegría. Pero cuando Richard Grayson lo notó, su reacción encendería un silencio aún más profundo. Esta es la historia de como un niño olvidado, una niña solitaria y un hombre atrapado en el duelo redefinieron lo que significa escuchar de verdad.

Una niña de 11 años se sentía como un fantasma en un palacio de espejos. Clara observaba como el dueño de esa mansión ignoraba a la única persona que realmente importaba. En su mente surgió una pregunta inquietante. ¿Cómo podía un salón tan lleno de ruido sonar tan ensordecedoramente vacío? El gran vestíbulo de la finca Grayson deslumbraba.

Candelabros de cristal derramaban destello sobre los pisos de mármol. Hombres de traje oscuro y mujeres con vestidos joyas se movían como barcos elegantes en un mar tranquilo. El murmullo de sus risas y el tintinear de las copas creaban una melodía que no incluía a Clara. Oculta tras las cortinas de terciopelo. Sabía que no pertenecía allí.

Solo estaba porque su madre Susan era la ama de llaves principal y la gala benéfica exigía manos extra. “Quédate al margen, cariño, y no toques nada”, le había advertido su madre con olor a cera de limón y preocupación en los dedos. Clara no tenía intención de tocar nada. Las estatuas y jarrones parecían tan frágiles como azúcar soplada.

Con su sencillo vestido azul se sentía un pajarillo común entre pavos reales. Apretaba contra su pecho un libro gastado de poemas, regalo de su bisabuelo Henry, héroe de guerra que le había enseñado que la valentía no siempre estaba en el campo de batalla, sino en esos instantes silenciosos en los que uno decide mirar a quien todos pasan por alto.

Fue Henry quien le mostró algunas señas básicas. Hola, amigo. ¿Estás bien? Con sus manos grandes y bondadosas, le enseñó que aquello era otra forma de escuchar. Con los ojos, desde su escondite, los ojos de Clara recorrieron la multitud. Pasó la mirada por el alcalde, por una actriz famosa, hasta detenerse en el anfitrión de la velada.

Richard Grayson era el director de una poderosa empresa tecnológica, alto atractivo con el cabello oscuro marcado de gris en las cienes. Se movía entre la gente con una seguridad magnética como si fuera el sol alrededor del cual orbitaban todos los presentes. Pero Clara no miraba al señor Grayson. Sus ojos buscaban a alguien más, un muchacho que se mantenía a la sombra de su padre.

A un costado del salón, casi oculto tras un pedestal de mármol, estaba Leo, un niño de su edad, tal vez un poco mayor. Su traje impecable no podía disimular la rigidez de sus hombros ni la tensión en su postura. Tenía el mismo cabello oscuro de su padre y unos ojos azules profundos e inteligentes, que se movían atentos a los labios de los demás, intentando descifrar las conversaciones.

Leo era sordo. Clara lo sabía por los murmullos de los empleados. Su madre había muerto en un accidente de coche, el mismo que lo había dejado sin oído. Y desde entonces nadie parecía hablar realmente con él. Lo miraban con lástima, le daban palmaditas en el hombro como si fuera un mueble o pronunciaban palabras exageradas que él fingía comprender.

Su propio padre respondía por él sin siquiera mirarlo. Clara sintió un nudo en el pecho. Recordó las palabras de su bisabuelo. No dejar a nadie atrás no es solo para los soldados, Clara. Es para las personas. Y en ese instante comprendió que Leo era un niño dejado atrás en medio de un salón lleno. Mientras Richard recibía un premio y las cámaras parpadeaban, Leo se mantenía como una sombra.

Nadie rompía el círculo de silencio que lo rodeaba. Clara apretó su libro de poemas contra el pecho, respiró hondo y salió de detrás de las cortinas. Sus zapatos sencillos no hicieron ruido sobre el mármol, pero su valor resonaba más fuerte que la música de la orquesta. Cuando Leo la notó, se tensó esperando otra sonrisa vacía.

Sin embargo, Clara levantó las manos y con torpeza pero decisión formó un gesto aprendido de Henry. Hola. Los ojos de Leo se abrieron de par en par y entonces algo milagroso ocurrió. Sonríó. No una sonrisa cortés, sino una verdadera amplia y luminosa. La primera de aquella noche. Los hombros de Leo se relajaron.

El peso invisible que lo oprimía pareció desvanecerse cuando sus manos respondieron con gracia. Hola. Luego preguntó, “¿Sabes lengua de señas? Clara asintió tímidamente, moviendo los dedos con lentitud. Un poco mi bisabuelo me enseñó y así, en medio del ruido de copas y risas nació una pequeña isla de silencio compartido.

La conversación fue torpe, hecha de pocas señas y muchos gestos inventados, pero suficiente para encender una chispa. Cuando Clara le preguntó si disfrutaba la fiesta, él arrugó la nariz y con una demán burlón imitó a un pavo real. Ella rió y él también. Por primera vez en toda la velada, Leo no era un niño triste ignorado en un rincón.

Era ingenioso, divertido y, sobre todo, visto. Mientras tanto, al otro lado del salón, Richard Grayson seguía en su papel de anfitrión. No veía a su hijo sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo. No veía a la hija de la criada que había osado cruzar el salón. Solo veía los focos y los aplausos.

Las horas pasaron, pero paralelo y clara, el tiempo parecía suspendido. Bajo el lenguaje de las manos, él le habló de las estrellas. Sus dedos dibujaron anillos de Saturno, brazos de galaxias. “El universo es silencioso, como yo”, le explico. Clara, con ternura, le mostró su viejo libro de poemas y le contó de su bisabuelo Henry y de la promesa de no dejar a nadie atrás.

Leo entendió no tanto las palabras sino el sentimiento. Su pequeño refugio se rompió cuando un asistente de Richard apareció con gesto severo. Ignorando por completo a Clara, tocó el brazo de Leo. Es hora de las fotografías. La sonrisa del niño se apagó de inmediato. El rostro vacío volvió. Antes de marcharse, sin embargo, hizo un gesto rápido hacia Clara.

Se tocó el pecho, la señaló y firmó. Amiga, de regreso a la cocina, Susan apretó fuerte la mano de su hija. Clara, no debes molestarlos, ellos son distintos. Pero la niña, mirando hacia donde Leo se alejaba cojeando de soledad, susurró apenas audible. Pero mamá estaba solo. En su interior, Clara sabía que había cruzado una frontera, no solo el mármol del salón, sino una línea en su vida que volvería a atravesar.

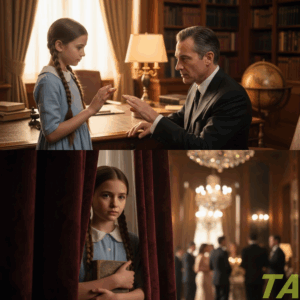

Las semanas siguientes a la gala, la rutina de la mansión volvió a su curso habitual, pero para Clara todo había cambiado. Aquella casa que antes le parecía un museo intimidante ahora guardaba un secreto, un amigo. Su amistad con Leo floreció en rincones escondidos, lejos de la mirada de Richard Grayson y del personal.

Se encontraban en la biblioteca, un lugar inmenso lleno de luz donde Leo le mostraba libros de nebulosas y cartas estelares. Con paciencia le enseñaba nuevas señas. Estrella, luna, planeta lejos. Clara aprendía despacio, pero él sonreía cada vez que lograba un gesto correcto. En el jardín, bajo el sauce llorón, que formaba una tienda verde y secreta, compartían confidencias.

Una tarde soleada, Leo acarició los pétalos de una rosa blanca y firmó. A mi madre le encantaba este jardín. Tocaba el piano, me enseñó a sentir la música en las vibraciones, cerró los ojos y apoyó la mano en el banco. Luego un gesto simple: tocarse el oído, el recuerdo del accidente se dibujó en su rostro, el crujir de las llantas, la sacudida, el despertar en un hospital donde todo era silencio.

Mi padre no habla de ella, no hay fotos. Es como si quisiera olvidarla, señaló con amargura. Clara lo escuchó con el corazón encogido. Había perdido a su madre, su oído y, de algún modo, también a su padre. Mi bisabuelo dice que los recuerdos mantienen a las personas con nosotros”, dijo ella despacio tratando de firmar. “Memoria guarda personas”. Leo asintió serio.

Los recuerdos de mi padre le duelen, por eso los esconde. Con el tiempo clara observó también al señor Grayson. Era un hombre que lo tenía todo, pero vivía como un fantasma en su propia mansión. Comunicarse con su hijo era un trámite delegado a tutores y asistentes. Nunca intentaba entrar en el mundo silencioso de Leo.

Susan, cada vez más inquieta, reprendía a su hija. Clara, “Somos empleados. Vivimos aquí gracias a su generosidad. No debes acercarte tanto.” Pero la niña encontraba fuerzas en la caja de recuerdos de Henry. Las medallas, las cartas, la foto en blanco y negro. “Hacer lo correcto casi nunca es lo fácil”, había escrito él. Y Clara sabía que su amistad con Leo era lo correcto.

Ese frágil mundo secreto se quebró una tarde de otoño cuando un accidente en el jardín cambió todo. Leo había trepado el muro de piedra para alcanzar una cometa atascada en un árbol. Sus movimientos eran ágiles, pero un resbalón en el musgo lo hizo caer. No fue una gran altura, apenas unos metros, pero el golpe torció su tobillo.

Clara corrió hacia él. Su rostro estaba pálido de dolor. Con las manos temblorosas firmó. Duele. Leo asintió. El pánico se apoderó de clara. Quédate aquí. Voy por ayuda. Firmó torpemente antes de salir corriendo hacia la casa. Entró jadeando por las puertas de cristal. Ayuda. Leo está herido.

El propio Richard apareció en la escalera desconcertado. Cuando escuchó su nombre, su rostro perdió color. Corrió al jardín. Allí estaba su hijo luchando por contener las lágrimas. Richard se arrodilló a su lado, pero no lo miraba a los ojos, solo a la hinchazón de su tobillo. “Tranquilo, hijo, traeremos al doctor”, dijo con voz tensa, incapaz de notar que Leo intentaba comunicarse con sus manos.

Para él, su hijo era un problema que resolver, no una persona que escuchar. Leo, frustrado, abandonó el intento de hablar con su padre. Entonces buscó los ojos de Clara y le firmó. “¿Estás bien?” Incluso en su dolor le preocupaba ella. Clara no pudo más. recordó la voz de su bisabuelo. Nadie queda atrás.

Se plantó firme frente a Richard. Él está tratando de hablarle, exclamó el poderoso empresario. Se quedó paralizado como si recién ahora viera las manos de su hijo. No lo entiendo, admitió con un hilo de vergüenza. Clara tradujo. Dice que no fue una caída grave y que pregunta si me castigarán por traer ayuda.

Richard miró a Leo, a esa valentía silenciosa, y por primera vez sintió la magnitud de su ausencia. Esa noche, tras la visita del médico, mandó llamar a Clara. En su despacho, serio, pero sin enojo, le preguntó, “¿Eres su amiga?” Ella asintió. Desde la gala. Richard guardó silencio. Luego confesó, “Hoy tú lo entendiste.

Yo no, ni siquiera su propio padre. Enséñame. Con esa petición nació un pacto. Clara no solo sería la amiga de Leo, sería el puente. Richard aprendería a escuchar con los ojos y poco a poco la casa dejaría de ser un mausoleo de silencios. para convertirse en un hogar lleno de memoria, risas y manos que hablaban. La hija de la criada había cambiado un destino y al hacerlo, enseñó a un padre y a un hijo a encontrarse en un nuevo idioma, el del corazón.

News

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!”

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!” En un elegante restaurante donde…

“El Moretón y la Heredera Millonaria: La Preciosa Lección de una Mirada Inocente”

In an elegant restaurant where luxury seemed eternal, a millionaire dined with his young daughter, oblivious to everything around…

Tarjeta de Multimillonario Rechazada: Lo Que Hizo la Hija de una Empleada Doméstica Dejó al Mundo en Shock

La tarjeta de un multimillonario fue rechazada, pero lo que hizo la hija de una empleada doméstica cuando lo vio…

El huésped silencioso: secretos en un rincón de un restaurante de lujo y el precio del desprecio

In a luxurious restaurant where everyone appeared perfect, an elegant woman was ignored simply because she couldn’t hear. The…

“Mi Hija Quería Comprar la ‘Bestia’ Encadenada – Y Entonces el Oficial Reconoció Esos Ojos…”

Una niña de vestido rojo caminaba junto a su padre por una calle tranquila cuando algo le llamó la…

“El Poder de la Palabra: El Origen de la Beca ‘El Valor de la Promesa’”

Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100,000″, dijo Entre risas el empresario mexicano más influyente de la…

End of content

No more pages to load