Henry Bailey pensó que ya lo había visto todo hasta que una niña de 6 años con un suéter rojo entró a su oficina de cristal, le entregó un currículum escrito a mano y dijo con voz firme, “Necesito un trabajo.” Su mañana había empezado como siempre, temprano, precisa, estructurada al minuto. Su sedán de lujo se deslizó hacia el garaje subterráneo del edificio de acero y vidrio que él mismo poseía.

A las 8 en punto ya estaba en su oficina del último piso revisando proyecciones trimestrales, su traje impecable, su corbata perfectamente alineada y su expreso intacto sobre el escritorio mientras leía correos con la concentración de un hombre que había olvidado hace tiempo cuánto poder tenía. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que su asistente, pálida y temblorosa, tocó la puerta y entró sin esperar respuesta.

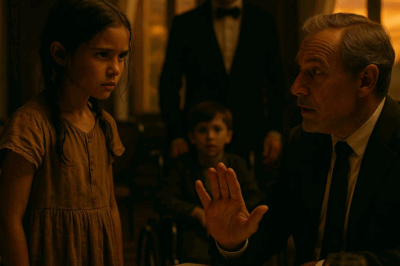

Señor, ¿hay alguien que quiere verlo? Tituo. Es una niña. Henry levantó la vista incrédulo. Una niña repitió como si hubiera escuchado mal. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió por completo y entró la visitante más inesperada de su carrera. No tendría más de 6 años. Cabello castaño claro, un poco enredado, grandes ojos marrones llenos de calma.

Llevaba un suéter rojo, una falda de mezclilla y unos tenis desgastados. En la espalda una pequeña mochila. En sus manos una hoja de papel. Sin esperar invitación, caminó hasta el escritorio, se puso de puntillas y colocó el papel frente a él. Necesito un trabajo”, repitió con una seriedad que desarmó al magnate.

Henry no respondió de inmediato. El silencio llenó la habitación, roto solo por el zumbido de la ciudad tras las ventanas de piso a techo. Levantó la hoja y leyó. Sé limpiar. Soy callada. No lloro frente a la gente. Puedo ayudar. Puedo aprender. Había estrellas dibujadas en las esquinas y un corazón tembloroso al lado de la palabra por favor.

Henry dejó el papel sobre el escritorio y se agachó hasta quedar a su altura. ¿Por qué estás aquí, pequeña? Preguntó con voz suave. No necesitas un trabajo. La niña lo miró sin parpadear. Mi mamá se está muriendo dijo con calma, sin lágrimas, sin dramatismo. Solo verdad. El aire cambió. Henry sintió un nudo en la garganta.

Por primera vez en años alguien había entrado en su oficina y le recordó lo que era sentirse impotente. Henry Bailey, el hombre que había construido imperios y despedido competidores sin parpadear, no supo qué decir. La niña no pedía compasión, solo oportunidad. Su pequeña mano temblaba apenas, pero su voz seguía firme.

“Tengo que ayudarla”, añadió. No tenemos dinero. Si trabajo, quizá pueda seguir viva. Por un momento, Henry no respiró, no porque no supiera que responder, sino porque aquella niña le había recordado algo que había enterrado hacía mucho tiempo, la vulnerabilidad. Y sin embargo, ella no parecía vulnerable. Había llegado sola con un propósito y había venido directo a la cima.

¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente Emma. Emma Miller. Ese fue el instante en que todo empezó a cambiar. Aunque aún no lo sabía, nada en su vida volvería a ser igual. Ni su empresa, ni su visión del éxito, ni su idea del poder. Henry se quedó en medio de la oficina sosteniendo el pequeño currículum con letras infantiles. La niña permanecía de pie, inmóvil, los ojos fijos en él, sin miedo ni confusión, solo determinación.

Había escuchado a empresarios multimillonarios presentar ideas millonarias con menos seguridad que aquella niña de 6 años. Lentamente, Henry se sentó en su silla y le indicó que tomara asiento frente a él. Emma trepó al sillón de cuero con dificultad. Sus pies no tocaban el suelo. Cruzó las manos en su regazo esperando.

Emma, dijo Henry con tono tranquilo. ¿Sabes dónde estás? Ella asintió. Usted es el señor Bailey, tiene mucho dinero. Mi mamá dice que las personas con dinero son las que pueden ayudar cuando nadie más lo hace. Sus palabras tan simples y directas lo dejaron sin habla. Señaló discretamente a su asistente que saliera y cerrara la puerta.

Cuando quedaron solos, Henry se inclinó hacia ella. “¿Puedes contarme qué le pasó a tu mamá?” “Está enferma”, respondió. No me dice todo, pero sé que es su cuerpo. Antes era fuerte. ya no puede trabajar. El hospital dijo que cuesta demasiado. Su tono era tan claro, tan preparado, que Henry comprendió que aquella niña había repetido esas frases muchas veces.

Ella sabe que viniste aquí, preguntó. No admitió Ema. habría dicho que no, pero busqué su nombre en el periódico. Sé que su edificio es grande y brillante y la gente dice que usted arregla las cosas rápido. Así que pensé, “Quizá pueda arreglar esto.” Henry respiró hondo y se levantó caminando hacia las enormes ventanas de su oficina.

Desde allí la ciudad parecía inmensa e indiferente. Millones de personas se movían en ella, muchas seguramente cargando dolores silenciosos. Y sin embargo, solo una niña de 6 años había tenido el valor de tocar su puerta. Se volvió hacia ella y la observó. Tan pequeña, tan decidida. Eres muy valiente, Emma, dijo suavemente.

Muchos adultos no tendrían el coraje que tú tuviste. Ella se encogió de hombros. No es valentía, es lo que haces cuando quieres a alguien. Sus palabras le atravesaron el alma. De pronto, Henry recordó su propio pasado, los momentos en que había elegido el trabajo por encima de las personas, el control por encima del afecto. Y allí, frente a él, una niña enfrentaba el caos con algo que él había olvidado.

Amor, se agachó hasta quedar a su altura. Está bien, dijo con decisión. Vamos a ver a tu mamá. Los ojos de Ema se abrieron de sorpresa. De verdad, no prometo nada, respondió. Pero quiero conocerla y ayudar si puedo. Emma tomó su mochila llena de esperanza. Está en la clínica Mercy, habitación 12. Duerme mucho, pero creo que le caerías bien.

Por primera vez en el día, Henry sonrió. Entonces vamos. Salió de su oficina sin su portafolio, sin su agenda, solo con su abrigo y la niña de la mano, no hacia una reunión de negocios, sino hacia algo más importante. El trayecto hasta la clínica pareció eterno, no por la distancia, sino por el peso emocional del momento.

Henry, acostumbrado a decisiones medidas en cifras, se encontraba ahora guiado por algo desconocido, un latido humano que lo empujaba a actuar. Emma, sentada en el asiento trasero del coche, abrazaba su mochila y miraba por la ventana. Respondía solo cuando él preguntaba por direcciones. Su silencio no era timidez, era madurez forzada.

Cuando llegaron, el edificio gris apenas destacaba. Un cartel viejo, ventanas pequeñas, paredes sin color, pero para Ema aquel lugar lo era todo. Saltó del coche, esperó a Henry y entraron juntos. La recepcionista los miró sorprendida, pero Ema habló primero. Habitación 12, por favor. Es mi mamá.

La enfermera dudó un segundo, luego asintió y señaló el pasillo. Henry siguió a Ema por el suelo desgastado y las paredes descascaradas. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegaron a la puerta con el número 12, Emma puso su pequeña mano sobre la manija. “Está muy cansada”, advirtió en voz baja. “A veces no se despierta cuando le hablo.

” Henry asintió con delicadeza y la niña empujó la puerta. Dentro el cuarto estaba en penumbra. El sonido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo del silencio. En la cama, una mujer delgada y pálida descansaba con tubos en los brazos y un rostro desgastado por la enfermedad, pero aún sereno. Emma se acercó despacio, dejó su mochila sobre una silla y tomó la mano de su madre.

“Mamá, traje a alguien”, susurró. “Es el señor de quien te hablé.” Henry permaneció de pie al pie de la cama, sin saber qué hacer, conmovido por la ternura de aquella escena. Aquella mujer, Sara Miller, había soportado más de lo que cualquiera podría imaginar. Su piel translúcida y su respiración débil contaban una historia de lucha silenciosa.

Henry se inclinó y dejó el pequeño currículum de Ema sobre la mesa junto a la cama. “No sé si puede escucharme”, murmuró, “ero conocí a su hija hoy. Y no creo que vuelva a ser el mismo.” Emma lo miró desde la silla con los ojos grandes y tranquilos. Ella era enfermera, dijo, ayudaba a la gente, pero cuando se enfermó, nadie la ayudó a ella.

Por eso vine a buscarlo. Henry sintió el pecho apretarse, se arrodilló junto a la cama y apoyó una mano sobre la manta. “Hiciste lo correcto, Emma”, dijo con voz firme. “Ahora yo la ayudaré”. Minutos después entró una enfermera a revisar los signos vitales. Miró a Henry, luego a la niña, comprendiendo que no era una visita cualquiera.

En voz baja, explicó que Sara necesitaba un tratamiento avanzado que el centro ya no podía costear. Cuando salió, Henry se levantó y con decisión marcó dos llamadas. la primera a su médico personal para trasladar a Sara a un hospital privado, la segunda a su equipo legal para cubrir todos los gastos. Cuando Henry volvió a la habitación, Ema estaba sentada junto a la cama con la cabeza apoyada sobre la mano de su madre.

Al verlo, levantó la mirada, sus ojos cansados, pero llenos de esperanza. ¿De verdad ayudarla?, preguntó Henry. Le tomó la mano con cuidado. Sí, Emma. Te lo prometo. No entendía del todo cómo había pasado, como una niña con una hoja de papel había logrado romper las murallas de su rutina, pero lo sentía. Nada volvería a ser igual.

A la mañana siguiente llegó al hospital antes del amanecer. Había pasado la noche en vela, organizando la transferencia, hablando con médicos y asegurándose de que Sara tuviera la mejor atención. Emma estaba despierta en la misma silla abrazando su mochila. Buenos días”, dijo Henry dejando una bolsa con desayuno.

“Hay cocoa y panecillos.” Emma sonrió con timidez. Sara seguía dormida, respirando con dificultad, pero estable. Henry se sentó junto a la cama y le explicó a Ema que esa tarde moverían a su madre a un hospital mejor. Ella no hizo muchas preguntas, solo sostuvo la taza caliente entre las manos como si guardara un pequeño milagro.

Al mediodía, una ambulancia privada los llevó al nuevo centro médico. Henry viajó con ellas sin soltar la mano de Ema. Cuando llegaron, el nuevo cuarto era luminoso, con ventanas amplias y olor a esperanza. Emma colocó un dibujo en la mesa, ella, su madre y Henry. Bajo la figura del hombre con traje escribió su nombre con letras grandes.

Esa noche, mientras Ema dormía, Henry se quedó observando el respirador, murmuró casi para sí. No estamos solos, apenas estamos comenzando. Los días siguientes trajeron un cambio lento pero constante. Sara despertó. Su voz era débil, pero sus ojos reconocieron a Ema y también a Henry. Gracias, susurró ella. No pedí ayuda, pero usted la dio igual.

Henry sonrió. Tu hija me enseñó lo que significa ayudar de verdad. Esa noche los tres cenaron juntos en la sala del hospital. No era un banquete, pero para Ema fue una fiesta. Reron, hablaron y por primera vez en mucho tiempo sintieron que pertenecían. Aquel día Henry comprendió que no había salvado una vida.

había encontrado la suya.

News

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!”

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!” En un elegante restaurante donde…

“El Moretón y la Heredera Millonaria: La Preciosa Lección de una Mirada Inocente”

In an elegant restaurant where luxury seemed eternal, a millionaire dined with his young daughter, oblivious to everything around…

Tarjeta de Multimillonario Rechazada: Lo Que Hizo la Hija de una Empleada Doméstica Dejó al Mundo en Shock

La tarjeta de un multimillonario fue rechazada, pero lo que hizo la hija de una empleada doméstica cuando lo vio…

El huésped silencioso: secretos en un rincón de un restaurante de lujo y el precio del desprecio

In a luxurious restaurant where everyone appeared perfect, an elegant woman was ignored simply because she couldn’t hear. The…

“Mi Hija Quería Comprar la ‘Bestia’ Encadenada – Y Entonces el Oficial Reconoció Esos Ojos…”

Una niña de vestido rojo caminaba junto a su padre por una calle tranquila cuando algo le llamó la…

“El Poder de la Palabra: El Origen de la Beca ‘El Valor de la Promesa’”

Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100,000″, dijo Entre risas el empresario mexicano más influyente de la…

End of content

No more pages to load