Comenzó con la broma de un multimillonario y terminó con una promesa de $100,0000000. En el corazón de Nueva York, donde las fortunas se hacen y se pierden en un abrir y cerrar de ojos, la cruel broma de un multimillonario se transformaría en algo que nadie hubiera podido prever. “Toca esto y te daré 100 millones de dólares”, se burló levantando una partitura imposible de música.

No era más que un espectáculo, un juego diseñado para humillar frente a sus amigos ricos. Los invitados rieron. La criada bajó la mirada con vergüenza. Pero en las sombras de aquel palacio de mármol, una niña de 9 años apretaba contra su pecho un libro de cuentos. Su voz, pequeña pero firme, rompió el silencio.

“Mi mamá está cansada, pero yo puedo tocar para usted.” Lo que sucedió después dejó a todos los presentes sin aliento y al multimillonario enfrentando una promesa que no podía romper. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica, contra todo pronóstico, desafió la arrogancia del dinero. Desenterró un secreto largamente olvidado y cambió el rumbo de muchas vidas.

Antes de sumergirnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos al inicio. Disfruta la historia. El mármol pulido del suelo se sentía frío incluso a través de las suelas gastadas de sus zapatos.

Una niña de 9 años permanecía inmóvil en la inmensa sala observando a su madre trabajar. La luz del sol entraba por los ventanales que iban del piso al techo, iluminando un mundo de riqueza imposible y polvo brillante en el aire. Abigail Miller pulía el gran piano con movimientos lentos y cuidadosos. Sus manos se movían con la gracia entrenada de alguien que había aprendido a ser invisible.

El instrumento era un coloso de ébano y teclas de marfil, un stainway que valía más que la pequeña casa que ella y su hija alquilaban. Para Abigail, aquel piano era el corazón de la mansión, un gigante dormido. Mientras trabajaba, tarareaba una melodía suave, apenas un suspiro. El aroma acera de limón y madera antigua llenaba el ambiente, el mismo olor de cada jornada interminable.

Cerca del arco que llevaba al pasillo, Chloe, su hija, observaba. Pequeña para sus 9 años, con cabello rubio claro como la seda del maíz y ojos azules como un cielo de verano, sostenía un libro desgastado contra su pecho, pero no leía. Sus ojos iban de las manos de su madre a las teclas del piano. Sus pequeños dedos se movían inconscientes tocando un acorde imaginario.

Ella conocía aquella melodía. Era una nana, una historia, un recuerdo compartido entre madre e hija. El peso del día se hundía sobre Abigail. No era solo el cansancio de limpiar una casa del tamaño de un hotel, sino el peso de las cartas que llegaban por correo. Cada sobre era un recordatorio cruel de las facturas médicas acumulándose.

Los médicos usaban palabras largas y complicadas, pero los números al final de la página eran claros y brutales. Eran más grandes que su sueldo, más grandes que sus esperanzas. A veces, cuando miraba el rostro brillante y curioso de Chloe, la esperanza regresaba. Por su hija soportaría cualquier cosa, fregaría cualquier suelo, puliría cualquier superficie y se volvería invisible en cualquier habitación.

El sonido seco de la puerta principal, rompiendo la calma de la tarde las hizo tensarse. Harrison Croft entró en la sala, no caminaba, conquistaba el espacio. Era un hombre alto, vestido con un traje tan afilado que parecía cortar el aire, y su voz resonaba con la confianza arrogante de alguien que nunca había escuchado un no.

No me importa lo que digan las proyecciones, cómprala. Ordenaba por teléfono su tono frío y cortante. Cópra la compañía completa y dile a Henderson que si tiene un problema, que lo discuta con mis abogados. Terminó la llamada y arrojó el teléfono sobre un sillón de seda sin mirar. Sus ojos, grises y helados como un mar invernal, recorrieron la habitación hasta posarse en Abigail.

No vio a una persona, sino a una función. ¿Ya terminaste?, preguntó con desdén. Casi, señr Croft”, respondió Abigail bajando la mirada hacia el piano. Para ella, ser invisible era ser segura. Croft gruñó y fue hasta el bar. Sirvió un vaso de licor ámbar, el hielo tintineando como campanas frías. Al girar, vio a Chloe en el arco del pasillo. Frunció el ceño.

No estaba acostumbrado a niños en su casa, mucho menos a una niña que lo miraba en silencio con una fijeza inquietante. ¿Y eso qué es?, preguntó señalando a Clo con el vaso. El corazón de Abigail dio un salto. Es mi hija, señor. Su escuela terminó temprano. Ha estado muy tranquila. No te pago para que traigas a tu familia al trabajo dijo él seco.

Lo sé, señor. No volverá a pasar, susurró ella con el rostro ardiendo de vergüenza. Croft bebió lentamente, sus ojos pasando de la niña a la madre y luego al piano. Una chispa de diversión cruel asomó en su expresión. Los invitados empezaron a llegar entrando en pequeños grupos. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de gala, risas altas y huecas llenando el aire.

Hablaban de mercados, vacaciones exóticas y galas benéficas donde donaban migajas a cambio de aplausos y deducciones fiscales. Croft, en medio de todos brillaba como el sol alrededor del cual orbitaban los demás. Entonces la vio otra vez Abigail intentando escapar sin ser notada y una idea fea y entretenida comenzó a crecer en su mente.

“Todos”, llamó su voz dominando la sala. “Un momento, por favor.” El murmullo se apagó. Los rostros se volvieron hacia él. Croft extendió un dedo teatral hacia Abigail. “Nuestra empleada parece tener buen gusto para lo fino. Lleva toda la tarde mirando mi piano. ¿Qué tal si descubrimos un talento oculto en la sala?” Algunas risas llenaron el aire.

Abigail se paralizó, la mano temblando sobre las teclas. Sintió docenas de ojos sobre ella arrancándole la coraza de invisibilidad. Chloe retrocedió hacia la sombra del arco. ¿Qué opinan? Continuó Croft con una sonrisa venenosa. Le pedimos una actuación. Los murmullos de diversión crecieron. Abigail negó con la cabeza los ojos suplicando.

No, señor, yo yo no toco. Tonterías, tronó Croft saboreando el espectáculo. Se acercó al atril del piano y levantó una partitura. No era cualquier obra, era el concierto para piano no per 3és de Rachmaninov, famoso por su dificultad, una cascada de notas que incluso a los grandes pianistas les costaba dominar. “Les propongo esto”, declaró alzando la voz.

Miró a Abigail con un gesto cruel. “Si tocas esta pieza, te daré 100 millones de dólares.” Las risas estallaron como un trueno. Era un chiste, una burla obsena, una broma para recalcar la brecha entre sus mundos. Abigail era el blanco y la sala entera se reía de ella. Su rostro ardía de humillación, quiso desaparecer y entonces una voz clara y pequeña cortó la risa como un cuchillo.

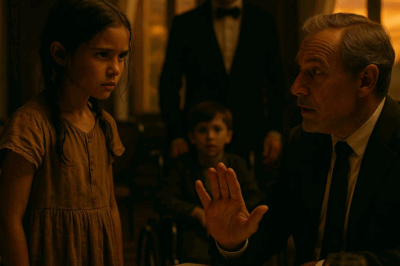

“Mi mamá está cansada”, dijo Chloe saliendo de las sombras. Sus ojos azules fijos en Croft, firmes, sin miedo. Caminó hasta el piano, tomó la mano temblorosa de su madre y levantó la barbilla. “Pero yo puedo tocar para usted.” El silencio que siguió fue absoluto. La sala quedó inmóvil. Minutos antes todos se reían.

Ahora las miradas estaban clavadas en la niña de 9 años que desafiaba al multimillonario. Abigail quiso detenerla, su voz quebrada. Chloe, no, vámonos, por favor. Pero la pequeña se soltó suavemente de su mano y miró a Croft con una calma sorprendente. Es una promesa de verdad, preguntó. Si toco, ¿le dará mi mamá el dinero? Croft dejó escapar una carcajada. Para él aquello era perfecto.

Una burla todavía más cruel. Es una promesa muy real. respondió con tono condescendiente. Si tocas esa pieza, tu madre no volverá a limpiar un suelo en su vida. Chloe no respondió. Caminó hacia el banco del piano. El asiento enorme le llegaba al pecho. Con un esfuerzo trepó hasta sentarse, sus piernas colgando en el aire.

Parecía una muñeca perdida en un mueble de gigantes. Los invitados esperaban una comedia patética, un par de notas torpes que terminarían en carcajadas. Croft cruzó los brazos, seguro de su victoria. Entonces, la música comenzó. No hubo un error, no hubo un plink infantil. El primer acorde estalló en la sala con fuerza y precisión, imposible para unas manos tan pequeñas.

Era el inicio del concierto, uno de los pasajes más temidos por cualquier pianista. Chloe lo tocó con perfección y con un sentimiento que eló a los presentes. Las risas se evaporaron. El sonido llenó la habitación profundo, melancólico, como si cada nota llevara consigo un recuerdo. Chloe no solo estaba tocando, estaba contando una historia.

Su cuerpo pequeño se movía al compás. Sus dedos danzaban con la seguridad de una maestra. Los invitados se miraban incrédulos. Una mujer dejó caer su copa de champaña. Un mecenas de la sinfónica se inclinó hacia delante, los ojos fijos en las manos de la niña. Abigail, de pie junto al piano, sintió que las lágrimas le corrían por el rostro.

Ya no era la vergüenza, era orgullo, amor y un miedo indescriptible. El crecendo sacudió el mármol del suelo. Chloe, perdida en su mundo, tocaba como si hablara directamente con las almas de todos los presentes. Era imposible y, sin embargo, estaba sucediendo. Cuando llegó la última nota, la dejó flotar en el aire. Silencio absoluto. Nadie respiraba.

Nadie se movió. Habían presenciado un milagro. El primero en romper el silencio fue el mecenas de la sinfónica. Aplaudió con fuerza, sin la cortesía fría de los ricos, sino con un aplauso explosivo, sincero. En segundos toda la sala se unió. Los vítores y gritos de bravo llenaron la mansión. Una mujer lloraba abiertamente.

Otro invitado murmuraba incrédulo. Imposible, simplemente imposible. Abigail se arrodilló junto al banco y abrazó a su hija con desesperación. Chloe, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? soyaba, hundiendo el rostro en el cabello dorado de la niña. “Te dije que podía tocar, mami”, respondió Chloe, apretando la con ternura.

Harrison Crof seguía inmóvil, pálido. La sonrisa arrogante había desaparecido. En su lugar había confusión, rabia y algo peor. La certeza de haber quedado atrapado por sus propias palabras. Había prometido 100 millones delante de dos docenas de testigos influyentes y una niña en un vestido sencillo acababa de cumplir el reto. El Sr.

Davidson, el mecenas, se acercó hasta el piano. Sus ojos, acostumbrados a ver a los mejores músicos del mundo, brillaban con respeto. “Niña querida,”, dijo con la voz cargada de emoción. “En toda mi vida nunca escuché algo así. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu maestro?” Antes de que Chloe respondiera, una periodista de mirada aguda se volvió hacia Croft.

Una excelente pregunta, dijo en voz alta con filo desafiante. Pero yo tengo otra, señor Croft. Usted hizo una promesa. De inmediato, todas las miradas giraron hacia él. La risa había muerto. Solo quedaba el eco de la música imposible y el peso de su palabra empeñada. Crof tragó saliva. Un multimillonario podía perder dinero, pero nunca su reputación.

Romper esa promesa lo destruiría. Forzó una sonrisa hueca. Por supuesto. Una broma, sí, pero una promesa al fin. sacó una elegante chequera y un bolígrafo de oro. Ante todos comenzó a escribir, pero se detuvo buscando una salida. Su voz recuperó dureza. Esto es sospechoso. Nadie toca Rachmanov así sin décadas de formación.

¿Quién te enseñó en realidad? Abigail se irguió. Protectora. Nadie la preparó. Yo la enseñé en nuestro viejo piano. Croft soltó una carcajada incrédula, una sirvienta enseñando a una virtuosa. Ridículo. Es verdad. Intervino Clove suave pero firme. “Mamá, canta y yo lo toco.” El murmullo se hizo más denso.

Lo que parecía imposible acababa de volverse aún más misterioso. El señor Davidson se inclinó frente a Chloe, sus ojos brillando de curiosidad. “Pequeña, la obra que tocaste es de las más difíciles del repertorio clásico. No es algo que se pueda tararear. ¿Cómo lo lograste?” Chloe lo miró tranquila. “Lo vi en el papel, pero ya conocía la historia.

” “¿La historia?”, preguntó él sorprendido. Todas las canciones tienen una historia. Esa hablaba de un hombre muy lejos de su hogar que recordaba los campos y el río de su infancia. Estaba triste, pero seguía luchando porque nunca olvidaba el camino a casa. Un silencio sobrecogedor llenó la sala. Chloe no solo había tocado la música, había revelado su alma.

Abigail recordó las historias de su abuelo, el sargento Frank Miller, héroe de guerra. Él había descrito a un compositor que perdió todo, salvo su música, y comprendió que esa melodía era la misma. Crof palideció. El apellido Miller removió un recuerdo oscuro de su propia familia ligada a fortunas hechas tras la guerra. El manuscrito en su piano no era solo una partitura, era una pieza robada de la historia.

La periodista Evely Reed dio un paso al frente, su teléfono grabando discretamente. “Esto es un hallazgo extraordinario”, dijo con voz firme. “Una obra perdida, un héroe, una niña prodigio y un multimillonario obligado a cumplir su promesa.” Croft estaba acorralado. Entre murmullos de indignación, escribió el cheque de los 100 millones y lo lanzó hacia Abigail con desprecio.

“Tómalo y lárgate de mi casa.” Abigail lo miró. Aquella cifra podía resolver todo, las deudas, los hospitales, el futuro. Pero lo que sostenía en sus manos no era un premio, era un precio, el costo de su silencio. Con voz clara colocó el cheque sobre el piano. No queremos su dinero, señr Croft. Queremos la música. La sala entera contuvo el aliento.

Chloe, tomada de la mano de su madre, alzó la vista y dijo, “No es su historia para guardar. Croft quedó mudo. Había esperado avaricia. Había esperado su misión. Nunca dignidad. Y así madre e hija salieron de aquella mansión fría, sin dinero, pero con algo mucho más poderoso, la verdad, la memoria y una historia que el mundo entero estaba a punto de escuchar. Yeah.

News

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!”

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!” En un elegante restaurante donde…

“El Moretón y la Heredera Millonaria: La Preciosa Lección de una Mirada Inocente”

In an elegant restaurant where luxury seemed eternal, a millionaire dined with his young daughter, oblivious to everything around…

Tarjeta de Multimillonario Rechazada: Lo Que Hizo la Hija de una Empleada Doméstica Dejó al Mundo en Shock

La tarjeta de un multimillonario fue rechazada, pero lo que hizo la hija de una empleada doméstica cuando lo vio…

El huésped silencioso: secretos en un rincón de un restaurante de lujo y el precio del desprecio

In a luxurious restaurant where everyone appeared perfect, an elegant woman was ignored simply because she couldn’t hear. The…

“Mi Hija Quería Comprar la ‘Bestia’ Encadenada – Y Entonces el Oficial Reconoció Esos Ojos…”

Una niña de vestido rojo caminaba junto a su padre por una calle tranquila cuando algo le llamó la…

“El Poder de la Palabra: El Origen de la Beca ‘El Valor de la Promesa’”

Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100,000″, dijo Entre risas el empresario mexicano más influyente de la…

End of content

No more pages to load