Usted también llora de hambre”, dijo la pequeña mendiga, ofreciendo su único pan al hombre que lloraba en la acera, pero no sabía que él era un millonario. El atardecer incendiaba la ciudad en tonos de fuego, pero dentro de Valentín Herrera solo había cenizas. Dueño de edificios con su apellido en letras de acero, acostumbrado a portadas, auditorías y balances con ceros mareantes.

Estaba hecho trizas en una acera cualquiera, socio traidor, matrimonio roto, silencios que rugían en pasillos gigantes. Cuando crees tenerlo todo, a veces te quedas sin nada con lo que respirar. La mañana había sido la de siempre. reuniones encadenadas, objetivos sin tregua, la tiranía de la excelencia. Hasta que sonó el teléfono y la voz de Damián, su socio durante dos décadas, el amigo de las primeras madrugadas y los cafés a crédito, confesó lo que nadie se atreve a decir.

Había desviado una fortuna. No era solo dinero, era la demolición de un pacto, el filo helado de una mano amiga convertida en cuchillo. Valentín colgó con las manos frías. condujo de vuelta a casa buscando estabilidad y encontró otra grieta, una carta breve de Natalia, su esposa, anunciando el divorcio y reclamando lo justo.

La mansión se volvió mausoleo, tomó el primer abrigo, salió sin rumbo y terminó sentado en el borde de una acera, respirando como quien olvida cómo se hace. La pregunta de la niña no fue consuelo, fue espejo. Alzó el rostro y la vio, quizás 7 años, vestido descolorido, sandalias vencidas, las manos protegiendo un pan duro como si fuera un tesoro.

Usted también llora de hambre. Él podía comprar cadenas de supermercados y, sin embargo, descubrió otra hambre, pertenecer, escuchar su nombre sin agenda, un propósito que no se mida en rentabilidad. La niña partió el pan. y se lo ofreció con la autoridad de quien sabe que compartir multiplica. Ese mordisquito abrió de golpe la puerta correcta.

La amiga era escasa, el gesto inmenso. Valentín tragó con dificultad, dio las gracias y preguntó su nombre. Luna,” dijo ella, y explicó sin victimismo que vivía con su abuela, doña Rosa, que toscía a todas horas y se cansaba al subir tres escalones, que algunos días había sopa y otros silencio, piel ceniza, toseca, ojos astutos.

“¿Por qué querría ayudarnos un señor como usted?”, preguntó Valentín. No maquilló la respuesta. Porque su nieta compartió conmigo lo único que tenía y porque olvidé hace mucho cómo suena la bondad cuando no espera nada a cambio. La anciana midió sus palabras con la experiencia de quien ha visto promesas evaporarse. Miró a Luna, vio a su niña afirmada en la mano del desconocido y dijo, “Con una condición, si le hace el más mínimo daño, aunque esté vieja, sabré arreglármelas.

” Esa noche, la mansión de Valentín, fría de mármol, ordenada hasta el fastidio, se desordenó con humanidad. Acomodó a doña Rosa en la mejor habitación de invitados. Llamó a su médico de confianza, el doctor Villaseñor, y la casa entera olió a caldo y a eucalipto. El diagnóstico fue áspero, neumonía avanzada agravada por desnutrición.

“Hág lo necesario,”, ordenó. Mientras el tratamiento empezaba, Luna descubrió placeres elementales que deberían ser obvios y, sin embargo, eran milagro, agua tibia que cae sin pedir permiso, jabón que huele a limpio, ropa suave, pan blando, fruta que cruje al morder. Descubrió también dos territorios que la adoptaron como si la estuvieran esperando, el jardín con su hierba generosa y la biblioteca con estanterías que eran paredes de mundos.

Valentín la observaba leer moviendo los labios como si cada sílaba fuese una llave. Descubrió que la risa de una niña puede hacer habitable hasta el mármol. La rutina se reinventó. Él, que vivía encadenado a una agenda, empezó a llegar antes para leerle un cuento, para enseñarle a trazar una garacol, para escuchar como una niña puede explicar el universo usando migas de pan en una mesa.

Doña Rosa, lenta pero tosamente mejoró. Cuando recuperó el aliento, pidió hablar a solas. Debo decirle algo sobre Luna. comenzó y en ese debo había siglos de pudor. No es mi nieta de sangre. La encontré recién nacida en las escaleras de una iglesia. Tenía una mantita y esto. Abrió una cajita de metal y sacó un medallón pequeño en forma de corazón de oro cansado, con dos iniciales entrelazadas, C y R.

Lo guardé pensando que quizá algún día fuese una pista. Yo la amé como a una nieta, pero la verdad es esta. Valentín sostuvo el medallón como se sostiene la posibilidad. Había algo en la factura, en el trazo de las letras que gritaba en cargo único. Por primera vez en semanas sintió un tipo de emoción que no era tristeza ni rabia dirección.

Contrató a Mauro Barrios, el mejor investigador que conocía. Barrios solía los hilos invisibles de las historias. Le entregaron el medallón. La fecha aproximada, el lugar la iglesia de San Lucas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vida doméstica y rastreo paciente, consultas a archivos, entrevistas al joyero que ya no estaba, pero dejó libros de encargo, venas de datos.

Entrreanto, Valentín comenzó a hablar de otra forma en su empresa. Quizá porque había comprendido que el hambre no siempre es de pan, pidió revisar los programas de responsabilidad social, multiplicó becas y desayunos, ordenó inventariar computadoras en bodega para donarlas a bibliotecas públicas. Se ganó miradas cínicas en el consejo directivo. Le dieron igual.

Por las tardes, Luna lo recibía con un Yaol viste que no estaba en ningún balance y valía más que todos. El día que Barrios llamó, Valentín supo por el silencio al otro lado que algo se había roto. La pieza es única, hecha hace poco más de 8 años. El encargo está registrado a nombre de Bruno Landa.

El apellido le taladró el oído. Landa, el empresario que había sido su rival más duro en licitaciones, el que nunca olvidaba ni perdonaba, el que apretaba la mano como quien sella un trato con un tornillo. Hay más, añadió Barrios con la gravedad de quien entiende lo que se juega. La única hija de Landa, Amalia, murió en el parto.

La bebé desapareció del hospital días después. El caso se silenció, no se cerró. Todo coincide. Valentín se quedó sentado mucho rato escuchando su propio pulso. El rompecabezas encajaba con crueldad matemática. Luna podía ser la nieta perdida de su enemigo. El dilema fue una brasa que no sabía dónde soltar, callar para no perder a la niña que le había devuelto la vida o decir la verdad y arriesgarse a un a Dios.

Salió al jardín y encontró a Luna bajo el jacarandá, recogiendo flores moradas como si fueran monedas. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran tus padres? Se oyó preguntar. Luna levantó los hombros y dijo, a veces, con la honestidad de quien no se permite fantasear mucho para no dolerse. Me pregunto si tengo la sonrisa de mi mamá o los dedos de mi papá y si me querrían.

Esa frase lo decidió. No existe cariño verdadero construido sobre un silencio que pudre. Llamó a la oficina de Bruno Landa. Dígale que es de vida o muerte y que tiene que ver con Amalia. La secretaria, entrenada para filtrar misiles, tardó menos de lo humanamente probable. La voz de Landa llegó sin su habitual armadura. Hable.

Valentín fue preciso. El medallón, las iniciales, la fecha, la iglesia, la niña. Al otro lado no hubo rabia. Hubo un silencio denso como plomo. ¿Dónde está?, preguntó al fin Landa con un hilo de voz. ¿Dónde debe? A salvo, respondió Valentín. Pero esto hay que hacerlo bien. Acordaron verse al día siguiente en la casa de Valentín.

Preparar a Luna fue un ejercicio de filigrana. “Hoy vendrá un señor que podría ser tu abuelo.” “¿Es bueno?”, preguntó ella. Quiere encontrarte. Eso ya es un comienzo, dijo él, deseando que todas las historias pudieran empezar así. Doña Rosa, que no había nacido ayer, afiló su mirada y dijo que se quedaría cerca. El timbre sonó a media mañana.

Landa apareció sin escoltas, más pálido de lo que jamás se le había visto, con las manos vacías y los ojos llenos de años. Cuando vio a Luna asomarse con el pelo recogido torpemente y un vestido de flores que le quedaba grande, se llevó una mano a la boca. Tienes los pómulos de Amalia, dijo sin aire. No hubo discursos.

Hubo un abrazo torpe, una pregunta temblorosa. ¿Puedo? Una niña que asiente y un hombre que se sienta en el suelo para estar a su altura. Nada se resolvió en un día. Hubo pruebas, las que el corazón sabe y las que la ciencia confirma. Hubo conversaciones largas y silencios necesarios. Hubo pactos nuevos que partían de una idea simple.

Luna no era un trofeo ni un apéndice de ninguna guerra. Era una persona en crecimiento. Landa, acostumbrado a ordenar y obtener, aprendió a pedir permiso. Doña Rosa, que había sostenido a Luna con los dientes, aprendió a apoyarse en otros sin sentir que renunciaba. Valentín aprendió a soltar sin desentenderse. Se diseñó un puente en lugar de una frontera, visitas progresivas, tiempo compartido, terapia familiar, escuela nueva con biblioteca grande, un cuarto para doña Rosa en una casa cercana, un calendario con lápiz para que todo

pudiese corregirse si algo dolía. La primera vez que Luna durmió en la casa de Landa, el silencio en la mansión de Valentín fue un animal desconocido. Caminó hasta la biblioteca y encontró sobre la mesa un medallón de papel que Luna había recortado para que no te olvides de mí ni cuando te olvides de comer.

Sonrió con esa tristeza buena que trae la gratitud. La visita del domingo siguiente devolvió a la niña con historias nuevas, fotos de Amalia, un cajón con cartas, una cuna guardada contra toda esperanza. Landa lloró sin esconderse. Doña Rosa lo observó desde la cocina aprobando con una ceja. Valentín, que nunca había sido padre, descubrió que el amor también sabe soltar sin irse.

En lo público, la noticia no explotó. se decidió proteger a Luna del Circo. Un juez discretísimo avaló un plan de convivencia que ponía por escrito lo que ya estaba en acto. La niña tendría dos casas, dos apellidos, si así lo quería, dos raíces. Landa financió una clínica de neonatología con el nombre de Amalia y creó un programa para que ningún bebé se pierda entre papeles y turnos.

Valentín fundó Pan Biblioteca, una organización que montaba comedores y salas de lectura en barrios donde la infancia suele apretarse para entrar. Doña Rosa dirigió, por supuesto, la cocina de una de esas sedes con delantal impecable y autoridad amable. Luna inauguró la primera biblioteca con una lectura titubeante que hizo llorar a medio mundo.

Damián, el socio traidor, enfrentó a la justicia. No hubo exhibición ni venganza. Hubo un proceso. Valentín, guiado por un nuevo instinto de higiene moral, transparentó lo ocurrido, ordenó auditorías externas y aceptó el costo de reputación que trae la honestidad cuando llega tarde. Natalia, desde la distancia envió un mensaje seco que él respondió con cortesía y punto final.

Aprendió a no pelear contra cada sombra. Aprendió a poner el cuerpo donde su presencia hacía una diferencia real, en la tarea de sostener, en la rutina de estar, en el gesto pequeño que quizá cambie un día entero. Meses después, en el cumpleaños nueve de Luna, hicieron una fiesta extraña y hermosa dos familias que antes habrían cruzado cuchillos cruzaron recetas, risas y fotografías.

Luna sopló las velas entre Valentín y Landa, con doña Rosa detrás, jugetándole el pelo, como si el deseo pudiese tirar de él. “Pide algo imposible”, sugirió Valentín. Ella cerró los ojos y cuando los abrió dijo, “Ya se me cumplió.” Más tarde, cuando la casa quedó quieta, Valentín y Landa salieron al jardín.

No tenían nada que competir esa noche. “No pensaba decirlo nunca”, admitió Landa, pero gracias. Si no hubieras llamado, habría seguido vivo de otra manera, peor que muerto. Valentín, que ya no necesitaba ganar siempre, contestó, “Tú me devolviste algo también. Me obligaste a elegir lo importante. El tiempo se volvió artesano.

Hubo recaídas pequeñas, luna peleada con fracciones, Valentín abrumado en reuniones, Landa malhumorado por torpezas logísticas. Pero la trama general era robusta. Pan y biblioteca. abrió su tercera sede en un barrio recordado solo en época electoral. Luna iba los sábados a leer cuentos a otras niñas. Doña Rosa hacía milagros con legumbres.

Valentín descubría escuelas sin ventanas y les conseguía ventanas. Landa, que antes conocía números mejor que nombres, aprendió a recordar ambos. De vez en cuando los tres se encontraban sin agenda a tomar té con pan tostado. Nadie fotografiaba ese milagro pequeño. Era mejor así. La historia que había empezado en una acera con lágrimas y un trozo de pan llegó a un cierre que no era cierre, porque lo que vale no se clausura.

La certeza de que la riqueza que no se comparte se pudre y que la que se da florece. Valentín comprendió que su inversión más rentable no figuraría jamás en un informe trimestral. Landa entendió que el poder que no repara destruye. Doña Rosa, que nunca necesitó aprenderlo, se permitió descansar un poco más por las tardes.

Y Luna, que un día ofreció su único pan a un desconocido, siguió creciendo entre libros, jacarandás y sobremesas, sabiendo por experiencia y no por esló que un gesto minúsculo puede cambiar tres destinos. Si esta historia te movió, suscríbete, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que la bondad aún existe.

Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.

News

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!”

El Desafío de la Niña Callejera: “¡Dame de comer, y curaré a tu hijo!” En un elegante restaurante donde…

“El Moretón y la Heredera Millonaria: La Preciosa Lección de una Mirada Inocente”

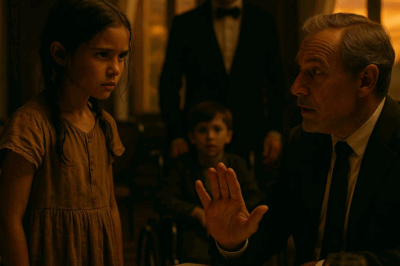

In an elegant restaurant where luxury seemed eternal, a millionaire dined with his young daughter, oblivious to everything around…

Tarjeta de Multimillonario Rechazada: Lo Que Hizo la Hija de una Empleada Doméstica Dejó al Mundo en Shock

La tarjeta de un multimillonario fue rechazada, pero lo que hizo la hija de una empleada doméstica cuando lo vio…

El huésped silencioso: secretos en un rincón de un restaurante de lujo y el precio del desprecio

In a luxurious restaurant where everyone appeared perfect, an elegant woman was ignored simply because she couldn’t hear. The…

“Mi Hija Quería Comprar la ‘Bestia’ Encadenada – Y Entonces el Oficial Reconoció Esos Ojos…”

Una niña de vestido rojo caminaba junto a su padre por una calle tranquila cuando algo le llamó la…

“El Poder de la Palabra: El Origen de la Beca ‘El Valor de la Promesa’”

Si me vendes esos chocolates en alemán, te pago 100,000″, dijo Entre risas el empresario mexicano más influyente de la…

End of content

No more pages to load